La poétique traductive chez Angela Carter et ses traducteurs.

Lire la suiteAngela Carter Translator and Translated: In the Workshop of Creation

La poétique traductive chez Angela Carter et ses traducteurs.

Lire la suite

Quel rôle le rêve de la ville idéale a-t-il joué sur notre vision du monde?

Lire la suite

Une odyssée suisse oubliée: exils, espoirs et traces au bord de la mer Noire.

Lire la suite

De nouveaux outils pour analyser un récit à travers le réseau de ses personnages.

Lire la suite

Comment la littérature pense-t-elle les différentes figures du lecteur?

Lire la suite

Un remarquable panorama des savoirs cultivés au sein de la Faculté des lettres.

Lire la suite

Quand un futur prix Nobel retravaille l’un de ses premiers textes.

Lire la suite

Un texte occitan majeur enfin restitué dans toute sa profondeur.

Lire la suite

1904-1960: la correspondance exceptionnelle de deux frères, inconnue jusqu’ici.

Lire la suite

Un écrivain, journaliste, chroniqueur et médiateur culturel à redécouvrir.

Lire la suite

La poésie comique-satirique à Venise à la fin du XVe siècle.

Lire la suite

Robert Walser l’inépuisable: un millier de textes nouvellement édités.

Lire la suite

Deuxième volume d’une série de rééditions critiques de textes d’Henri Roorda.

Lire la suite

Comment Blaise Cendrars est-il devenu un personnage de fiction?

Lire la suite

Comment l’automate se déploie-t-il dans l’imaginaire du tournant du XXe siècle?

Lire la suite

Ce que l’image ne montre pas.

Lire la suite

Le consentement (re)pensé dans ses dimensions relationnelle et vulnérable.

Lire la suite

L’ironie et l’humour pour tenir la laideur du monde à distance. La production littéraire de Félix Vallotton réunie pour la première fois.

Lire la suite

L’argumentation dans le discours, entre approche philosophique et linguistique.

Lire la suite

Mélanges offerts au Professeur Denis Renevey sur la dévotion et la mystique médiévales.

Lire la suite

La variation de l’anglais comme langue seconde postcoloniale.

Lire la suite

La slavistique suisse à l’heure actuelle.

Lire la suite

De nouvelles manières de questionner les langues.

Lire la suite

Comment le XVIIIe siècle a élargi l’héritage stoïcien du cosmopolitisme.

Lire la suite

Quand la narratologie dialogue avec la classe.

Lire la suite

Comment la relation entre mythe et rituel varie-t-elle dans les sociétés anciennes ?

Lire la suite

Analyse du rapport à un média controversé: la bande dessinée.

Lire la suite

Que se passe-t-il quand quelque chose dysfonctionne entre langue et société?

Lire la suite

Comment les mathématiques ont-elles bâti un pont entre Géosciences et Lettres?

Lire la suite

Émile Guillaumin, 40 ans à réécrire la vie d’un métayer.

Lire la suite

Les contes finissent-ils si bien qu’il n’y paraît?

Lire la suite

Qu’appelle-t-on «littérature lesbienne»? Quels enjeux pour l’histoire littéraire?

Lire la suite

L’état des lieux de la recherche sur le théâtre en Suisse.

Lire la suite

Panorama des cultures matérielles de la littérature française sur deux siècles.

Lire la suite

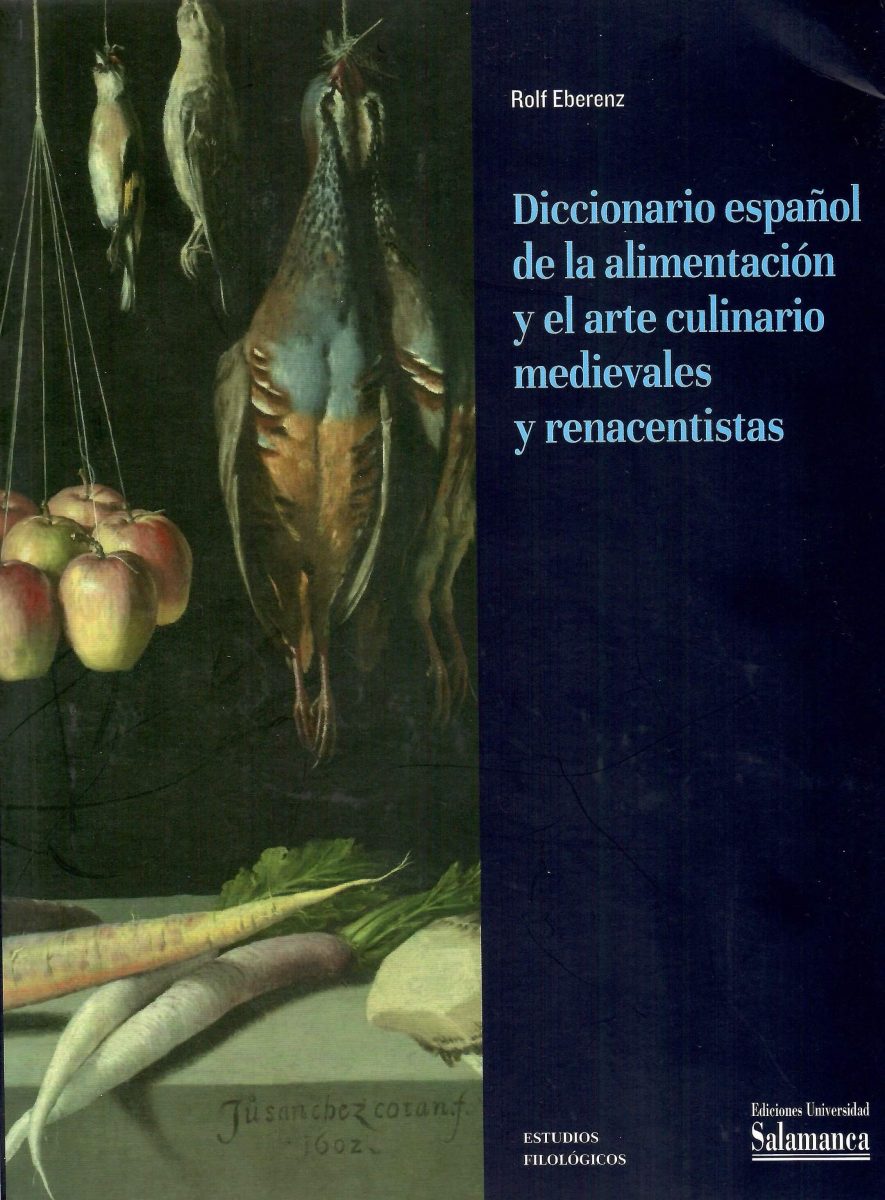

Que dit le lexique castillan relatif à l’alimentation et à la cuisine sur le Moyen Âge et la Renaissance?

Cet ouvrage contient un répertoire des mots de l’espagnol médiéval et classique référents à l’alimentation et à la cuisine. Chaque entrée part du terme en espagnol standard moderne et précise ses formes en castillan médiéval ainsi que dans d’autres variétés régionales de la péninsule ibérique. Elle comprend ensuite une brève définition et les premiers témoignages du mot. Un deuxième ensemble de données porte sur l’information encyclopédique extraite de la documentation historique, à savoir ce que représente l’aliment, le plat ou la boisson en question dans le système nutritionnel de l’époque. Il s’agit d’une alimentation prémoderne qui n’inclut pas encore certains éléments végétaux originaires des Amériques comme la pomme de terre, la tomate, le poivron, etc. D’autre part, les textes permettent d’esquisser une sociologie sommaire des habitudes alimentaires, allant des banquets de la noblesse décrits dans les livres de cuisine aux frugaux repas des paysans évoqués dans la littérature.

Pour l’élaboration de ce dictionnaire, Rolf Eberenz (Section d’espagnol) s’est fondé sur l’analyse d’un riche corpus comprenant des livres de cuisine de l’époque, mais aussi des traités de médecine et de diététique, des répertoires lexicographiques, des œuvres de la littérature romanesque et des chroniques faisant abondamment référence à la nourriture ainsi que des dictons populaires. Il offre au lecteur d’entrer dans l’univers fascinant de l’alimentation du Moyen Âge et de la Renaissance, en découvrant la richesse d’un patrimoine culturel et les structures du lexique qui définissent cette histoire culinaire.

Rolf Eberenz, Diccionario español de la alimentación y el arte culinario medievales y renacentistas (del siglo XIII a principios del XVII), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2024.

Rolf Eberenz

Première traduction française d’un poète majeur de la littérature indienne.

Lire la suite

Première monographie retraçant la vie et l’œuvre d’Henri Roorda (1870-1925).

Lire la suite

Premier volume d’une série de rééditions critiques de textes d’Henri Roorda.

Lire la suite

La légende arthurienne, du manuscrit médiéval au livre de jeunesse contemporain.

Lire la suite

Du langage, comme faculté du vivre-ensemble, aux formes de l’intersubjectivité.

Lire la suite

Édition critique des deux plus anciennes versions de l’Évangile de Matthieu.

Lire la suite

Qu’est-ce qu’un auteur au Moyen Âge?

Lire la suite

Till Eulenspiegel, ni héros ni scélérat mais néanmoins important pour nous.

Lire la suite

Quand des poètes d’Amérique latine écrivent en français.

Lire la suite

Un poète chilien de langue française.

Avant de devenir un géant de la poésie hispano-américaine, le Chilien Vicente Huidobro (1893-1948) a publié plusieurs recueils directement en français. Lors de ses séjours à Paris dans les années 1920, cet écrivain translingue a expérimenté de nouveaux langages poétiques en français, tout en côtoyant les principales avant-gardes de son époque (Apollinaire, Reverdy, Tzara, Picasso,…). Traversant les Années folles à sa manière, il aura su trouver dans ses poèmes des accents lyriques particuliers, aussi inventifs qu’émouvants.

Établie et préfacée par Émilien Sermier (Section de français) et assortie d’illustrations de Picasso, Delaunay et Gris, cette édition réunit pour la première fois toute la poésie française de Huidobro, afin de remettre à l’honneur un poète trop longtemps négligé.

Vicente Huidobro, Horizon carré et autres poèmes français, édition établie et préfacée par Émilien Sermier, Paris, L’oncle d’Amérique, 2025.

Émilien Sermier

Alfredo Gangotena, un poète équatorien de langue française.

Lire la suite

Lire l’ancienne littérature occitane dans ses manuscrits.

Lire la suite

Traduction et mise à jour du livre Aux origines de la philosophie indienne.

Lire la suite

108 pages, 29 points, 54 tableaux, un plan qui suit les opérations de pensée.

Lire la suite

La sémiotique tartusienne en dialogues: histoire, épistémologie, actualité.

Lire la suite

Quand le roman pense la fiction.

Lire la suite

Comment étudier l’héritage théorique de Jan Baudouin de Courtenay?

Lire la suite

Le Graal réinventé: l’anachronisme créateur au service de la réécriture.

Lire la suite

Qui a dit qu’on ne faisait plus de plaquettes de mariage? Textes d’intérêt linguistique sur l’amour et le mariage.

Lire la suite

Pourquoi et comment enseigner dans les langues des élèves? Position de l’UNESCO.

Lire la suite

Théophile Gautier fait revivre Pompéi le temps d’une nuit.

Lire la suite

En quoi le scénario est-il un objet pertinent pour la narratologie?

Lire la suite

Que faisons-nous vraiment quand nous parlons français?

Lire la suite

La «bestialité», concept au cœur des marginalités érotiques et ontologiques.

Lire la suite

Transcendance et rescendance de la pensée occidentale.

Lire la suite

Édition et traduction du Sarvadarśanasaṃgraha, texte indien qui a profondément influencé l’étude scientifique de la philosophie indienne.

Lire la suite

Essai grand public pour tout savoir sur l’histoire des noms des 26 cantons.

Lire la suite

Comment se faire témoin?

Lire la suite

Études sur un texte clé du XIVe siècle de l’Inde du sud.

Lire la suite

Une Neuchâteloise d’adoption au cœur des Lumières européennes.

Lire la suite

Les avant-gardes littéraires et l’invention d’une Afrique de papier.

Lire la suite

La mer, à la croisée de l’histoire de l’art, des sciences et de la littérature.

Lire la suite

Un nouvel aperçu sur la réception de Pulci et de son poème «Morgante» du XVe siècle à nos jours.

Lire la suite

L’écriture de soi dans l’altérité de l’écriture: une nouvelle histoire du sujet.

Lire la suite

La Grammaire historique d’après les notes de la chercheuse roumaine Nina Façon.

Lire la suite

Une correspondance littéraire et amoureuse.

Lire la suite

Une recherche historique et une histoire familiale à l’Est de l’Europe.

Lire la suite

Une sélection riche et variée d’études sur la classe verbale en italien.

Lire la suite

Quelles méthodes et quels outils pour l’enseignement des langues anciennes et modernes?

Lire la suite

Qu’est-ce que la littérature nous apprend sur la démocratie aux États-Unis?

Lire la suite

Que peut nous apprendre Shakespeare sur l’importance éthique du jugement?

Lire la suite

Pepita Pittet et son équipe enquêtent sur les traces du Multivers.

Lire la suite

Quels espoirs et quelles craintes représente la langue des signes pour les parents d’enfant sourd?

Lire la suite

Des documents d’archives à la source de reconstitutions historiques et d’inventions littéraires.

Lire la suite

Le début d’une nouvelle édition intégrale du Rabelais italien.

Lire la suite

Ouvrir les portes et les fenêtres de l’Atelier: enjeux didactiques de la notion.

Lire la suite

Il écrit encore et encore: de nouvelles proses de Robert Walser.

Lire la suite

Imaginaires lesbiens en traduction: «Eudy» de la dramaturge espagnole I. Pascual.

Lire la suite

Un recueil d’études inédites sur la structure de la «Commedia» de Dante.

Lire la suite

L’expérience, une (res)source d’enseignement et d’apprentissage du français?

Lire la suite

Quelles relations ont uni Venise et la France?

Lire la suite

Étudier la «nouvelle théorie du langage» de N. Marr cent ans après son émergence.

Lire la suite

L’alternative africaine à un début de siècle marqué au sceau de la violence.

Lire la suite

J’ai tué et J’ai saigné confrontent les mots d’ordre à la réalité de la mort.

Lire la suite

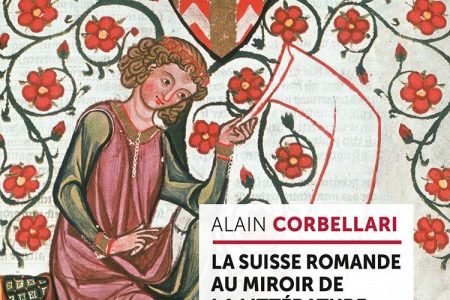

Pour ceux qui croyaient la Suisse romande un désert littéraire au Moyen Âge.

Lire la suite

Une célébration de l’invention verbale et de la magie de la parole théâtrale.

Lire la suite

Quelles significations et quelle pratique du «corpus» dans différents contextes linguistiques et disciplinaires?

Lire la suite

Quelle est la productivité de l’étude de variantes d’une production médiatique?

Lire la suite

Qu’apporte l’approche génétique à l’étude des adaptations transmédiatiques?

Lire la suite

Pourquoi les formes stylistiques présentent-elles toujours des tensions?

Lire la suite

Est-il possible de représenter le divin en mots ou en images?

Lire la suite

Comment se repérer dans la profusion des discours tenus sur le Covid?

Lire la suite

Un nouvel ouvrage de référence en français sur la poésie lyrique.

Lire la suite

Victor Hugo: homme total d’un progrès total.

Lire la suite

Où en êtes-vous avec les fées?

Lire la suite

Des chantiers lexicographiques aux compétences multiples.

Lire la suite

Entre mots et couleurs, le regard d’un poète sur l’art contemporain.

Lire la suite

Les structures des langues en contact s’influencent-elles les unes les autres?

Lire la suite

Comment améliorer la boîte à outils narratologique dans la culture scolaire?

Lire la suite

Les horloges révolutionnaires n’indiquent pas toutes la même heure.

Lire la suite

Qu’est-ce que l’italianité en Suisse?

Lire la suite

L’histoire vaudoise au prisme des femmes pendant 2000 ans: un autre regard

Lire la suite

Cinq textes inédits de Christine de Pizan.

Lire la suite

Quel degré d’influence ont eu les Iraniens sur l’arménien ancien?

Lire la suite

Une approche interdisciplinaire de la notion de mise en scène.

Lire la suite

Enquête littéraire et artistique à travers le XIXe siècle.

Lire la suite

Quelle est la nature de la parenté entre les langues indo-européennes?

Lire la suite

Faire revivre la mémoire des Suisses de la mer Noire.

Lire la suite

Éditer le XXe siècle.

Lire la suite

Que nous disent les sons des montagnes?

Lire la suite

Un hommage à Giovan Battista Pellegrini à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Lire la suite

Quelles tensions agitent l’appareil formel de l’énonciation mis en évidence par Émile Benveniste?

Lire la suite

Y a-t-il un primitivisme littéraire, comme en peinture ou en musique?

Lire la suite

Quelles pratiques culturelles d’émancipation aujourd’hui?

Lire la suite

On ne traduit pas dans le vide.

Lire la suite

Un portrait solidement documenté et choral du français dans ses diversités.

Lire la suite

Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir.

Lire la suite

Quand les littéraires complotent.

Lire la suite

Écrire l’histoire au début du XIXe siècle.

Lire la suite

Quelles barrières langagières à la communication des douleurs à l’âge avancé?

Lire la suite

Quelles nouvelles perspectives et méthodes au sujet de l’intertextualité?

Lire la suite

Un lexique pratique à prendre en randonnée.

Lire la suite

Comment les séries (cinéma/TV) contribuent-elles à renouveler l’art du récit?

Lire la suite

À la découverte de rencontres décisives avec le monde indien.

Lire la suite

Comment l’expression du désaccord interagit-elle avec celle des savoirs?

Lire la suite

« Petite bibliothèque ramuzienne » aux Éditions Zoé

Lire la suite![Тарту в истории славянской филологии, вып. 1 [Tartu dans l’histoire de la philologie slave, vol. 1] Тарту в истории славянской филологии, вып. 1 [Tartu dans l’histoire de la philologie slave, vol. 1]](https://wp.unil.ch/labelettres/files/2023/06/VELMEZOVA_2023_Tartu_cover-720x300.jpg)

Quelle est l’importance de Tartu dans l’histoire de la philologie slave?

Lire la suite

« Petite bibliothèque ramuzienne » aux Éditions Zoé

Lire la suite

Comment la littérature circule-t-elle auprès de ses divers publics?

Lire la suite

Approfondir ses compétences de hindi avec le second volume du nouveau manuel de hindi.

Lire la suite

De la transtextualité à la transcréation.

Lire la suite

Les sources audiovisuelles en histoire et théorie littéraires.

Lire la suite

Écritures, situations, engagements et images du travail.

Lire la suite

De la famille recomposée à l’œuvre.

Lire la suite

Quel avenir écologique au-delà des récits d’effondrement?

Lire la suite

Quand le roman se fait manifeste littéraire.

Lire la suite

Une invitation captivante à une pléiade de disciplines.

Lire la suite

Vie et œuvres du galeriste genevois Edwin Engelberts.

Lire la suite

De la diversité des perspectives sur l’Arménie à travers le temps.

Lire la suite

L’écriture ou le devenir technologique du langage.

Lire la suite

Recensions des recherches actuelles en littérature et culture matérielle.

Lire la suite

Yes, we speak French!

Lire la suite

« Petite bibliothèque ramuzienne » aux Éditions Zoé.

Lire la suite

« Petite bibliothèque ramuzienne » aux Éditions Zoé.

Lire la suite

Comment penser l’héroïsme quand il n’y a plus de héros?

Lire la suite