Par Sara Lorente

La photographie, en tant qu’outil de lutte et d’émancipation, a déjà été un sujet abordé par les théoricien·nes critiques en réponse à la montée du fascisme en Allemagne dans les années trente. Des penseurs comme Walter Benjamin ont mis en avant le potentiel transformateur de l’image en promouvant ses usages sociaux (Benjamin, 2021/ 1938).

Dans le canton de Vaud, son usage comme moyen de reconnaissance et de lutte contre la stigmatisation a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs projets de réinsertion sociale (Pittet, 2000).

Cependant, dans un contexte de polarisation politique et de montée de l’extrême droite en Europe, revisiter le rôle de la photographie et de la « visibilité » (Voirol, 2005 ; 2005b) en tant que moyenne de résistance, d’émancipation et de reconnaissance sociale dans l’espace public semble particulièrement pertinent.

La politisation de l’art repose sur l’idée que l’expression artistique ne se limite pas à une dimension esthétique, mais constitue également un moyen d’action et de transformation sociale. Dans cette perspective, l’art devient un espace de lutte et de revendication où les images, en particulier la photographie, servent à rendre visibles les réalités des plus vulnérables. L’idée que la photographie peut être un outil d’émancipation qui dévoile les dynamiques de pouvoir et d’aliénation de Walter Benjamin rejoint les travaux d’Olivier Voirol sur la visibilité et l’invisibilité sociale dans l’espace public, ainsi que l’importance des concepts de reconnaissance d’Axel Honneth. Dans le contexte de cette ethnographie, nous analyserons la photographie comme un outil de réappropriation de l’espace public et de revalorisation des identités stigmatisées, mais nous examinerons également comment les actuelles narratives fascistes agissent comme résistances politiques, en utilisant les réseaux sociaux comme moyen de catalyser un message de haine.

L’usage de la photographie comme moyen de résistance, d’émancipation et de reconnaissance sociale dans l’espace public semble particulièrement pertinent dans un contexte de polarisation politique et de montée de l’extrême droite en Europe

Dans le cadre de mon stage de master au sein d’une fondation de réinsertion socioprofessionnelle, je me suis intéressée à l’analyse d’une exposition photo comme catalyseur de changement social.

Mon terrain s’est articulé autour de deux espaces : la fondation elle-même, qui accompagne des personnes en situation de vulnérabilité vers une réinsertion socio-professionnelle à travers l’art, et l’exposition photographique qui a eu lieu dans un centre d’accueil pour des personnes en situation de précarité et/ou de dépendance. Le centre de jour, près de la gare de la ville, était marqué par une forte stigmatisation et des tensions entre ses utilisateur·ices liées au trafic de drogue et l’immigration.

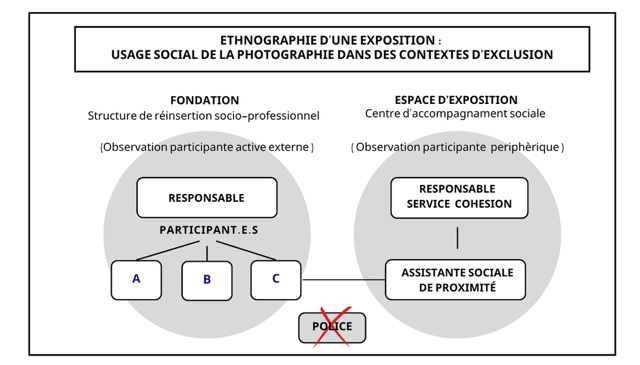

La méthodologie adoptée pour cette recherche repose sur une approche ethnographique combinant observation participante et entretiens qualitatifs. Dans un premier temps, une observation participante active a été mise en œuvre dans le cadre de la fondation de réinsertion socioprofessionnelle, avec une approche périphérique dans l’espace d’exposition. Ensuite, six entretiens semi-directifs ont été menés afin de recueillir des informations sur les perceptions individuelles et collectives de l’exposition ainsi que sur l’usage social de la photographie. Parallèlement, l’analyse de documents administratifs et médiatiques a permis de contextualiser les enjeux politiques, notamment les réactions des médias, du public et de certains partis politiques. Cette méthodologie a permis d’appréhender les impacts individuels, médiatiques et politiques de l’usage social de la photographie dans des contextes de tension politique.

Mon séjour sur le terrain a duré huit mois. Dans ce contexte, j’ai participé à la conception, au développement, au montage et à l’inauguration de l’exposition photographique, qui visait à modifier la perception du centre de jour et de ses usager·ères. Mon approche méthodologique, axée sur une analyse qualitative, combinait une observation participante active au sein de la fondation, avec une posture plus périphérique dans le centre de jour. J’ai complété cette immersion par une analyse documentaire des politiques de réinsertion sociale locales et une série d’entretiens semi-directifs avec le personnel du centre et quelques bénéficiaires. La police de proximité, bien qu’elle ait participé au projet, a refusé de m’accorder un entretien après avoir consulté ses supérieur·es. Mon analyse s’est concentrée sur l’exposition photographique selon deux perspectives : d’une part, comme un dispositif permettant de réactiver l’expérience et la sensibilité humaines, notamment en termes de lien social. Et d’autre part, comme un outil politique favorisant la réappropriation de l’espace public, agissant ainsi comme un mécanisme de lutte et de visibilité sociales. Pour explorer ces enjeux, j’ai orienté mon étude autour de trois axes principaux : l’impact de la photographie sur le processus de réinsertion sociale des personnes en situation de vulnérabilité, la couverture médiatique qu’elle a générée, ainsi que les répercussions politiques qui en ont découlé. Mon hypothèse était que la photographie, à travers les expositions, agissait comme un outil politique en rendant visibles les expériences et luttes des minorités dans l’espace public, facilitant la réappropriation, la visibilité et la reconnaissance d’espaces et d’acteur·ices sociaux·ales qui, autrement, demeureraient dans l’ombre.

L’objectif du centre de jour, en adéquation avec la politique de réinsertion publique de la localité, était de se rapprocher de la population dans son environnement et d’explorer diverses stratégies pour gérer la présence et l’activité de la population dans les environs de la gare selon une logique d’ « aller vers » les gens. Principalement géré par une assistante sociale de proximité, l’espace devait non seulement répondre aux besoins de la population vulnérable locale, mais aussi gérer les tensions liées à l’augmentation du trafic et de la consommation de drogues. Ce centre, lieu d’échange, d’écoute et d’accompagnement social, était légèrement stigmatisé non seulement par la population, mais même par une partie des usager·ères locaux·ales, qui rejetaient la présence des immigré·es dans l’espace – qu’ils et elles qualifiaient de « parasites ».

L’objectif de l’exposition — qui a été subventionnée et soutenue par le service de cohésion sociale — était double. D’une part, il s’agissait de placer l’humain au centre de la réflexion, de mettre en avant la figure des personnes en situation de précarité et de revendiquer leur dignité. D’autre part, l’exposition visait à transformer l’opinion publique vis-à-vis de l’espace, dans le cadre d’une stratégie de récupération politique en réponse à la mauvaise réputation que le centre social avait acquise dans les médias.

L’exposition photographique (…) a permis à l’utilisateur non seulement de s’exprimer et d’être entendu, mais aussi de se reconnecter avec le tissu social, en présentant son travail dans un espace ouvert et visible pour la communauté.

L’impact de l’exposition photographique au niveau individuel a été largement reconnu. Sur le plan symbolique, le vernissage a incarné un moment essentiel de revalorisation personnelle et collective. Lors de cet événement, le protagoniste a pu se repositionner dans l’espace public avec un nouveau récit de fierté et d’autonomisation. L’exposition photographique — portant sur son regard sur la ville et sur les personnes en situation de vulnérabilité comme lui — a permis à l’utilisateur non seulement de s’exprimer et d’être entendu, mais aussi de se reconnecter avec le tissu social, en présentant son travail dans un espace ouvert et visible pour la communauté. La mise en image publique induit un mode d’exposition dont le caractère public a des effets qui sont non seulement performatifs sur le rapport à soi, mais aussi thérapeutiques (Barthes, cité par Dubuis et Voirol 2024). L’exposition a également offert à l’utilisateur l’opportunité d’interagir avec d’autres acteur·ices actif·ves dans l’espace public et politique. Le fait d’avoir perçu le soutien d’une institution publique qui a soutenu et financé son projet a été pour lui un geste particulièrement symbolique de revalorisation personnelle et de reconnaissance. D’ailleurs, une collaboration inattendue avec la police locale de la zone a également donné lieu à un projet visant à enrichir la base de données d’images du site web de la police. Cette initiative a engendré un subtil renversement des dynamiques de pouvoir, offrant au photographe une position temporaire de contrôle symbolique grâce à l’image. « Maintenant, c’est moi qui flique les flics ! »

« J’ai que des choses positives qui me traversent l’esprit. C’est incroyable. C’est incroyable. Il y a deux personnes qui m’ont arrêté, c’est un truc de fou. Je veux pas me faire la star mais quand même! Alors maintenant, je suis en mode de repos. Je vis l’instant maintenant »

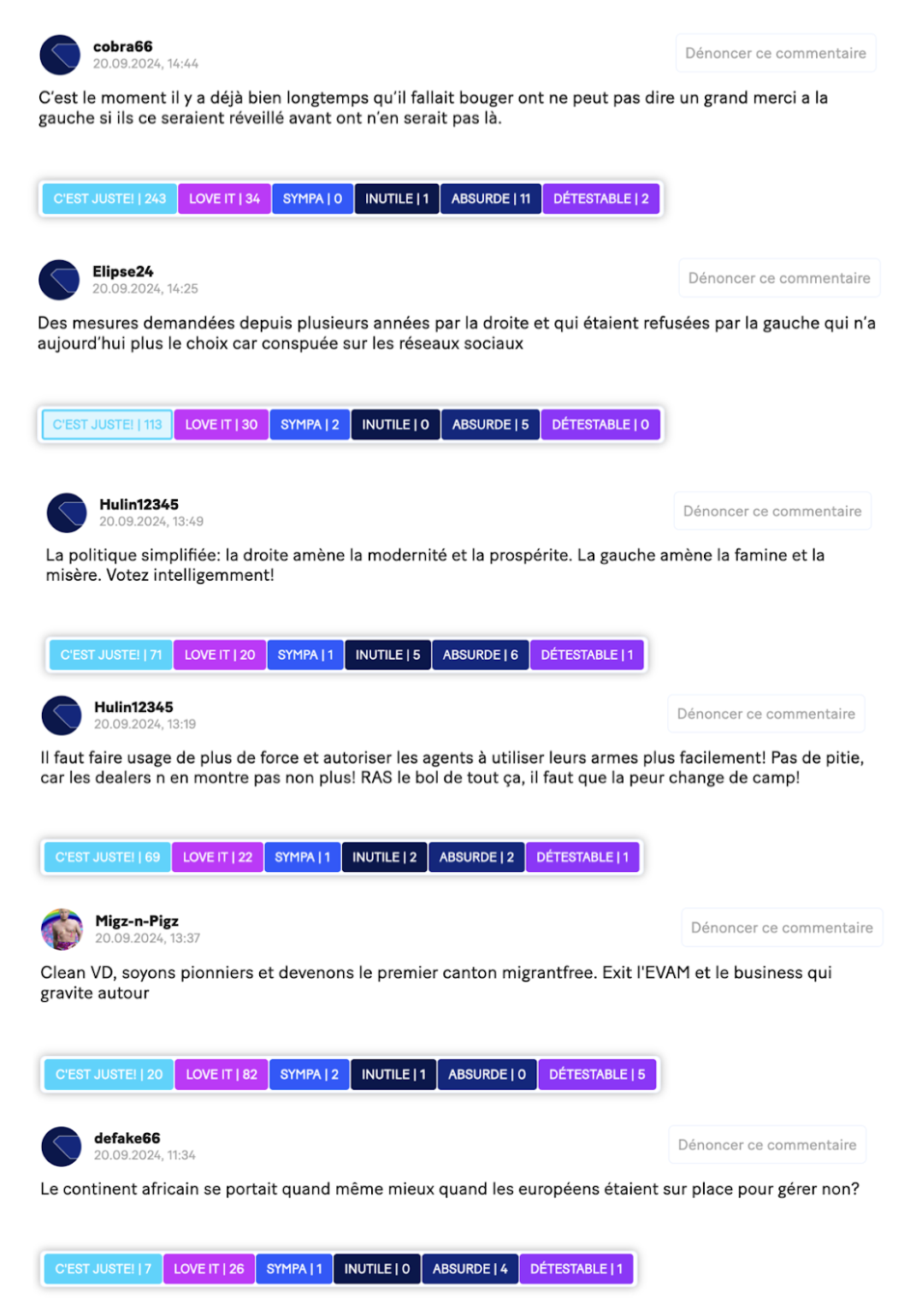

Cependant, l’impact au niveau médiatique et politique fut très différent, et les objectifs de resignification de l’espace à long terme n’ont pas été atteints. Bien que les images visaient à renforcer et à témoigner l’ambiance de cohésion et de convivialité de l’espace, plusieurs mois après l’exposition, sous la pression politique exercée par le discours de l’UDC, le centre de jour a été fermé. L’influence de la pétition du 16 août 2024 de l’UDC, adressée au Grand Conseil vaudois et intitulée « Le deal de rue, ça suffit ! Tolérance zéro ! » a été décisive dans ce dénouement. La pression de ce mouvement, orienté vers un durcissement de la répression contre le trafic de drogues, a poussé l’exécutif de la localité à fermer l’espace, en raison de – pour citer textuellement – l’« explosion » de toxicomanes et de trafiquants étrangers dans les environs, une situation jugée « ingérable » et « trop visible ». De nombreux articles avec une narration particulièrement nationaliste ont couvert la fermeture controversée de ce centre. Les articles trouvés sur internet, caractérisés par un langage peu accueillant concernant les questions d’immigration, étaient complétés par de nombreux commentaires haineux et racistes (Fig. 2). Dans ces derniers, les utilisateur·ices exprimaient leur frustration sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à menacer d’utiliser la force si l’État ne réagissait pas face à cette « invasion » étrangère, faisant même des références nostalgiques à des situations de colonialisme et d’exploitation. La rhétorique nationaliste, axée sur la souveraineté nationale, le contrôle de l’immigration, l’opposition à l’intégration européenne et l’identité culturelle, illustre la montée des partis d’extrême droite dans le paysage politique européen. Renforcés par les réseaux sociaux et les médiations technologiques, les récits populistes se diffusent rapidement, ce qui détériore les relations entre les individus et conduit à un sentiment de rupture du lien de social et d’aliénation.

Le résultat de la fermeture du centre offre un diagnostic plutôt pessimiste qui résonne avec la montée des mouvements nationalistes et fascistes en Europe. L’invisibilité sociale générée par ces décisions politiques et le refus de reconnaissance sociale des personnes en situation de précarité constituent des formes pathologiques de mépris (Honneth, 2006). Face à ce panorama, l’utilisation sociale de la photographie et la revitalisation des initiatives d’intégration dans l’espace public émergent comme des outils significatifs pour visibiliser l’altérité. Formes de représentation permettant de faire exister un groupe social au sein de la sphère publique (Voirol, 2005a ).

L’invisibilité sociale générée par ces décisions politiques et le refus de reconnaissance sociale des personnes en situation de précarité constituent des formes pathologiques de mépris.

Ces stratégies, inscrites dans la lignée des idées de Benjamin, reposent sur une réappropriation à la fois technique, spatiale et symbolique. Un mode de combattre l’aliénation et de donner une légitimité aux voix des plus vulnérables dans l’espace public.

Références

Honneth, A. (2006). La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique. La Découverte.

Benjamin, W., Maiso Blasco, J., & Zamora, J. A. (Eds. & Transls.). (2021/1938). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y otros ensayos sobre arte, técnica y masas. Alianza Editorial.

Pittet, C. (2000). De l’ombre à la lumière. La photographie comme outil de création du lien social. IES éditions.

Voirol, O. (2005a). Visibilité et invisibilité : une introduction. Réseaux, 129-130(1), 9-36. https://shs.cairn.info/revue-reseaux1-2005-1-page-9?lang=fr

Voirol, O. (2005b). Le luttes pour la visibilité. Esquisse d’une problématique. Réseaux, 129-130(1), 89-121.

Voirol, O., & Dubuis, A. (2024). La quête d’influence entre délibération, reconnaissance et valorisation : Une typologie des postures d’engagement public face à l’épreuve de la brûlure. Communication, 41(1). https://doi.org/10.4000/127kz

Informations

| Pour citer cet article | Pour citer cet article Nom Prénom, « Titre ». Blog de l’Institut des sciences sociales [En ligne], mis en ligne le XX mois 2022, consulté le XX mois 2023. URL : |

| Auteur·ice | Sara Lorente, étudiante de Master |

| Contact | sara.lorentemuedra@unil.ch |

| Enseignement | Stage en milieu professionnel Par Olivier Voirol |