Raphaël Baroni

L’une des caractéristiques essentielles de la bande dessinée consiste à déployer une séquence d’images dans un espace graphique au sein duquel les éléments successifs occupent des lieux déterminés. La coprésence des images engendre ainsi certains effets spécifiques que l’on peut qualifier, avec les termes de Pierre Fresnault-Deruelle, de tabulaires, par opposition à la dimension linéaire qui correspond à la suite des cases formant le message narratif. Pour mettre en lumière cette spécificité médiatique, l’analyse de planches de bandes dessinées devrait donc inclure une réflexion sur la manière plus ou moins originale ou conventionnelle dont chaque récit graphique occupe l’espace de son support de publication.

Cette dimension tabulaire, qui induit une lecture plus contemplative, peut parfois rester purement virtuelle, notamment lorsqu’on est engagé dans une lecture rapide, qui se caractérise par une progression qui privilégie la linéarité. Dès lors, dans le cadre d’une éducation à la bande dessinée (Cohn 2009 ; Sohet 2010), il peut être utile d’attirer l’attention des apprenant·e·s sur la manière dont l’auteur·e a organisé l’espace de sa planche ou de sa double-planche. Pour problématiser la manière d’investir l’espace du support et réfléchir sur les effets esthétiques qui découlent de tel ou tel dispositif, divers exercices sont possibles : on peut confronter les apprenant·e·s à des mises en pages particulièrement complexes, qui entravent la progression linéaire (p.ex. des planches de Druillet, Chris Ware ou Joe Sacco) ou attirer l’attention sur les articulations non linéaires entre des motifs visuels qui se répètent en divers endroits de la planche, en s’intéressant à ce que Thierry Groensteen appelle le « tressage iconique ». Un autre exercice, suggéré par Jan Baetens, consiste à retourner la planche pour ne plus s’intéresser au contenu du récit (qui devient plus ou moins illisible) mais à la structuration globale de l’espace.

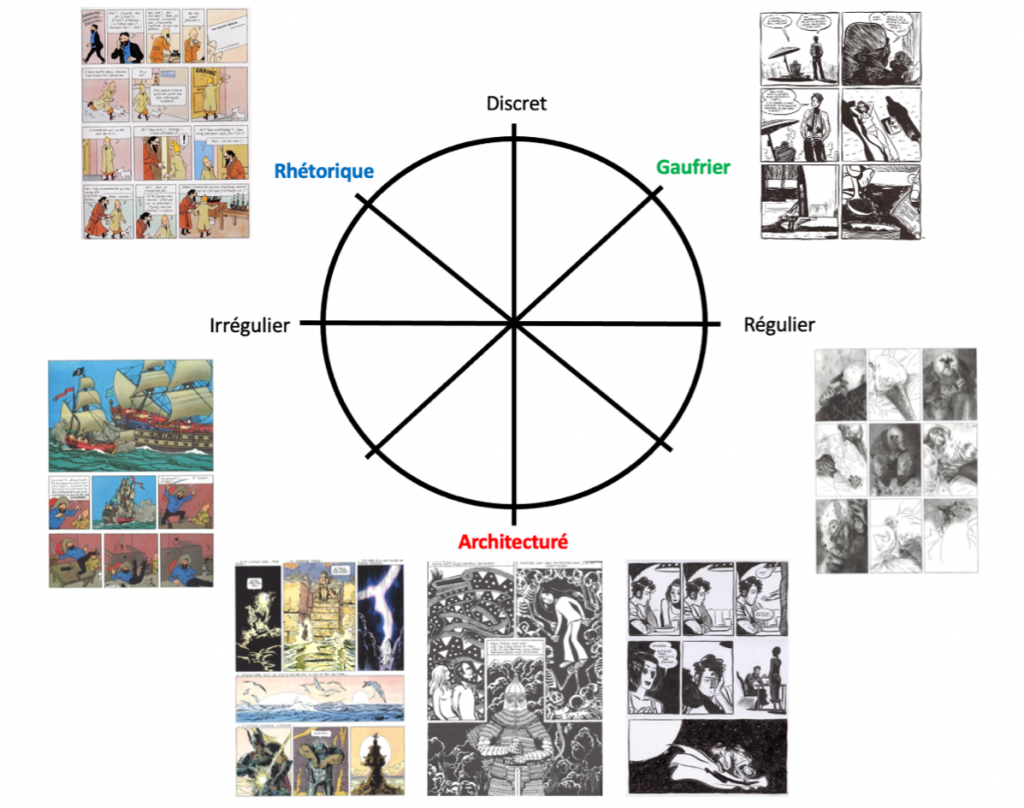

Une manière différente de procéder consiste à se servir d’un outil conceptuel : les typologies de mises en page. Ces dernières définissent différents prototypes auxquels rattacher les planches étudiées en classe. Benoît Peeters (1991 ; 2003) et Thierry Groensteen (1999) sont à l’origine des typologies les plus connues dans le domaine des études sur la bande dessinée. Le premier a défini quatre prototypes fondés sur les relations entre le récit et la tabularité de son support : la mise en page conventionnelle (qui correspond à la grille régulière du « gaufrier »), la mise en page rhétorique (où l’auteur fait varier la taille des cases en fonction de leur contenu), la mise en page décorative (ou la contemplation de la page prime sur le récit) et la mise en page productive (où la dimension tabulaire de la planche est exploitée pour produire des effets qui transforment le récit). Le second suggère de classer les mises en page en fonction de deux oppositions assez intuitives : formellement, la mise en page est régulière ou irrégulière, et du point de vue de son effet, elle est discrète ou ostentatoire. Plus récemment, Renaud Chavanne (2010) a quelque peu remodelé ces typologies en insistant sur la dimension gradualiste des catégories et sur l’existence de matrices à partir desquelles on peut observer des variations.

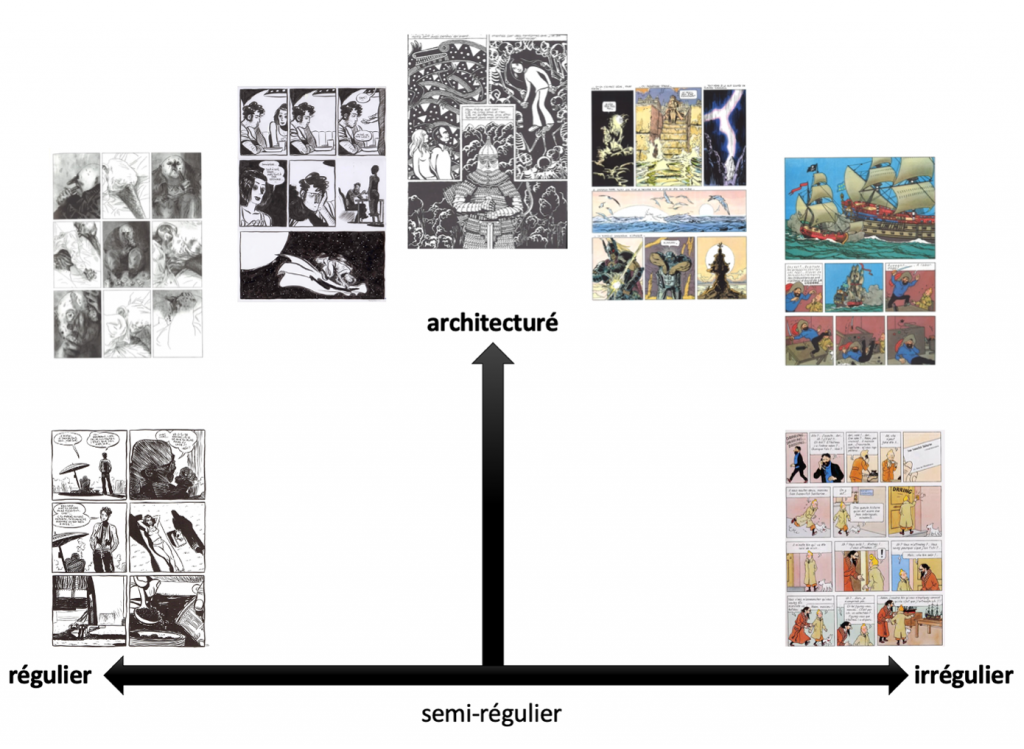

Pour faciliter le maniement de ces typologies, nous proposons une simplification et une réarticulation des différents modèles proposés par Peeters, Groensteen et Chavanne. Au lieu de proposer de classer telle ou telle mise en page dans telle ou telle catégorie (conventionnelle ou rhétorique, décorative ou productive, régulière ou irrégulière, discrète ou ostentatoire, etc.), nous proposons de tenir compte de deux axes, qui permettent une approche gradualiste des objets analysés, tout en les rattachant à différents prototypes : le premier axe se contente de décrire le degré de régularité de la composition ; et le second consiste à définir l’absence ou, au contraire, la présence de structures observables à l’échelle de la planche, auquel cas on qualifiera la mise en page d’architecturée.

Axe 1 : conformément au modèle de Groensteen, cet axe part des compositions régulières (appelé aussi « gaufrier ») pour aller vers le pôle des compositions irrégulières. Entre-deux, comme l’observe Chavanne, on peut observer des compositions semi-régulières marquées par des ruptures plus ou moins visibles vis-à-vis du « gaufrier » de base ou, au contraire, par l’émergences de régularités au sein de compositions généralement irrégulières. La composition semi-régulière définit ainsi une sorte de point médian.

Axe 2 : les compositions régulières ou irrégulières peuvent être fondées sur un simple principe de répétition d’une matrice de base (pour le « gaufrier ») ou sur des contraintes locales liées au contenu de la case (pour les compositions dites « rhétoriques »). Dans ce cas, il n’y a guère de raison de porter notre attention sur la structure globale de la planche et on parlera de compositions « conventionnelles », dans la mesure où elles procèdent d’un mode de production standardisé,ou « discrètes », si l’on s’intéresse plutôt à leur effet sur le pôle de la réception. Mais d’autres mises en page peuvent être qualifiées de plus « ostentatoires », pour reprendre les termes de Groensteen, car elles s’appuient sur différents procédés graphiques qui ont pour effet de structurer l’espace global de la planche ou de la double-planche, de sorte que celle-ci apparaît comme une architecture graphique. Un tel dispositif favorise une saisie contemplative du dessin, au lieu d’encourager une lecture linéaire du récit, et il peut être un écart local dans un dispositif généralement discret, ou constituer un mode d’engendrement global, pour des productions plus expérimentales (p. ex. pour Baladi, David B., Chris Ware ou Joe Sacco). Cet espace architecturé peut reposer autant sur la forme et la disposition des cases (en particulier sur les effets de symétrie et sur les hiérarchies au sein de l’espace paginal entre cases petites ou grandes, centrales ou périphériques, intermédiaires ou initiales et finales, etc.) que sur leur contenu (répétition de contenus graphiques, couleur ou teinte dominante), qui peut créer des continuités ou des contrastes entre différents lieux de la planche. Enfin l’architecturation de la planche peut se construire en s’affranchissant de la segmentation en cases et en strips, notamment lorsque les filets des cases sont effacés, ce qui conduit à une sorte d’architecture plus ou moins libre ou flottante.

On peut représenter les différents prototypes permettant de décrire les mises en page avec des outils de visualisation assez simples. Pour respecter le principe de gradualité, on évitera cependant le recours aux tableaux à double entrée et on préférera une représentation axiale ou circulaire, car il s’agit moins de décider si telle ou telle mise en page se rattache à un prototype ou à un autre, que de discuter de la manière dont des compositions plus ou moins régulières apparaissent comme plus ou moins discrètes ou architecturées. On encouragera aussi la comparaison entre différentes compositions, aussi bien entre des œuvres différentes qu’au sein d’une même œuvre. Notons d’ailleurs que l’architecture de la planche sera plus saillante quand elle se détache au sein d’une œuvre très peu architecturée, et même la simple apparition d’un gaufrier au sein d’un récit graphique dominé par une mise en page rhétorique pourra ainsi apparaitre comme une architecture graphique très visible par contraste.

© Peeters, Atrabile, 2022 / © Hergé, Moulinsart, 2022 / © Mézières & Christin, Dargaud, 2022 / © Larcenet, Dargaud, 2022 / © David B., L’Association, 2022

Lors de l’analyse de la mise en page d’une bande dessinée, il ne s’agit pas de classer un album ou un roman graphique en fonction de tel ou tel prototype, mais de définir une matrice de base qui a pu servir à l’engendrement du récit graphique (par exemple un « gaufrier » de 3×3 ou de 3×2 ou une mise en page « rhétorique » disposée sur trois ou quatre strips) et d’interpréter ensuite les variations observables localement au fil de l’œuvre. On peut donc procéder en décrivant comment telle ou telle mise en page reproduit et illustre cette matrice de base ou, au contraire, comment elle s’en distingue en s’architecturant, puis interpréter ensuite l’effet engendré par telle ou telle variation en fonction des enjeux propres de l’épisode figuré.

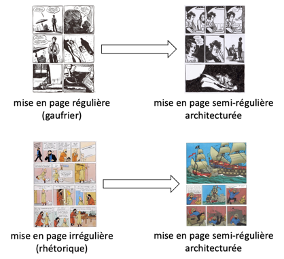

On peut décrire trois procédés formels qui permettent de transformer un gaufrier (mise en page régulière et discrète) ou une mise en page rhétorique (irrégulière et discrète) en une composition architecturée : 1. création de contrastes ou de solidarités iconiques entre des cases disjointes sur la base de leur contenu graphique (répétition de motifs, jeu sur les couleurs dominantes ou les tons clair/obscur) ; 2. ruptures saillantes dans la disposition habituelle des cases et des strips produisant des hiérarchies ou des effets de symétrie (fusion de cases ou de strips, variations de la taille ou de la forme des cases, accentuation de la case centrale ou de cases initiales ou finales, etc.) ; 3. disparition complète des cases et des strips au profit d’une composition « flottante ».

© Peeters, Atrabile, 2022 / © Hergé, Moulinsart, 2022

En ce qui concerne l’effet de ces compositions, les mises en page discrètes (rhétoriques ou en gaufrier) apparaissent adaptées à une lecture linéaire et rapide, de case en case, et elles sont donc souvent soumises au développement de l’intrigue, alors que les mises en page architecturées invitent plutôt à s’écarter de cette progression pour contempler la planche dans sa globalité, comme un tableau, ce qui peut remplir différentes fonctions narratives ou esthétiques.

Source

Pour une présentation beaucoup plus détaillée de ces typologies et une proposition de mise à l’épreuve du modèle pour décrire les planches d’un album de Pierre Christin et André Juillard , voir:

Baroni, R (2022) « Décrire et interpréter l’architecture graphique des bandes dessinées : Léna mise en page », Transpositio, n° 5.

URL : https://www.transpositio.org/articles/view/decrire-et-interpreter-l-architecture-graphique-des-bandes-dessinees-lena-mise-en-page

Pour aller plus loin

Amiel, Vincent (1986), « Bande dessinée et architecture : l’espace encadré », Les Cahiers de la bande dessinée, n° 69, p. 24-25.

Baetens, Jan & Pascal Lefèvre (1993), Pour une lecture moderne de la bande dessinée, Bruxelles, Centre Belge de la Bande Dessinée.

Baroni, Raphaël (2021), « Apprendre la dimension scripturale de la lecture avec la bande dessinée », Lettre de l’AIRDF, n° 68, p. 49-54.

Chavanne, Renaud (2010), Composition de la bande dessinée, Montrouge, PLG.

Cohn, Jesse (2009), « Mise-en-Page: A Vocabulary of Page Layouts », in Teaching the Graphic Novel, S. E. Tabachnick (dir.), New York, The Modern Language Association of America, p. 44-57.

Fresnault-Deruelle, Pierre (1976), « Du linéaire au tabulaire », Communications, n° 24, p. 7-23.

Groensteen, Thierry (1999), Système de la bande dessinée, Paris, PUF.

Groensteen, Thierry (2001), « Le réseau et le lieu : pour une analyse des procédures de tressage iconique », in Time, Narrative & the Fixed Image. Temps, narration & image fixe, J. Baetens & M. Ribière (dir.), Amsterdam, Rodopi, p. 117-129.

Labio, Catherine (2015), « The Architecture of Comics », Critical Inquiry, n° 41 p. 312-343.

Lefèvre, Pascal (2009), « The Conquest of Space: Evolution of Panel Arrangements and Page Layouts in Early Comics Published in Belgium (1880–1929) », European Comic Art, n° 2 (2), p. 227-252.

Marcoux, Marie-Hélène (2015), La BD au secondaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.

Marcoux, Marie-Hélène (2018), La BD au primaire. Des ateliers motivants pour développer la compétence en lecture, Montréal, Chenelière éducation.

Peeters, Benoît (2003), Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion.

Peeters, Benoît (1991), Case, planche, récit : comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman.

Sohet, Philippe (2010), Pédagogie de la bande dessinée. Lecture d’un récit d’Edmond Baudoin, Québec, Presses de l’Université du Québec.

Stucky, Olivier (2021), « La planche de bande dessinée comme interface : déplacer les rapports texte-image », Arkhaï, n° 16, p. 127-148.

Citer ou télécharger cet article

Baroni, Raphaël (2022), « Une typologie des mises en page pour l’enseignement de la bande dessinée », GrBED : Ressources pédagogiques, mis en ligne le 11 mai 2022, URL : https://wp.unil.ch/grebd/enseignement/ressources-pedagogiques/mise-en-page/

Vous pouvez aussi télécharger cet article en version PDF