Dans son dernier article, l’experte en science forensique Céline Weyermann remet en question la quantité de publications et son effet sur la qualité de l’information. Elle aborde spécialisation, système d’édition scientifique et appelle à une redéfinition des fondamentaux.

Tout débute en Australie en 2020 lorsque la professeure Céline Weyermann est en congé scientifique. Cette pause lui permet de prendre du recul sur la science forensique, son domaine de recherche et d’enseignement. « Lorsqu’on a le nez plongé dans ses recherches, ce n’est pas facile de prendre du recul et se poser les bonnes questions », annonce-t-elle. Elle discute longuement avec d’autres spécialistes du domaine, dont le professeur Claude Roux, directeur du centre de science forensique à la University of Technology Sydney (UTS). Le constat est certain : il faut redéfinir les fondements de la discipline. Cette année, elle copublie dans la revue Forensic Science International un article issu de ces réflexions et qui vise à faire trembler les murs.

Trop de publications tuent la publication ?

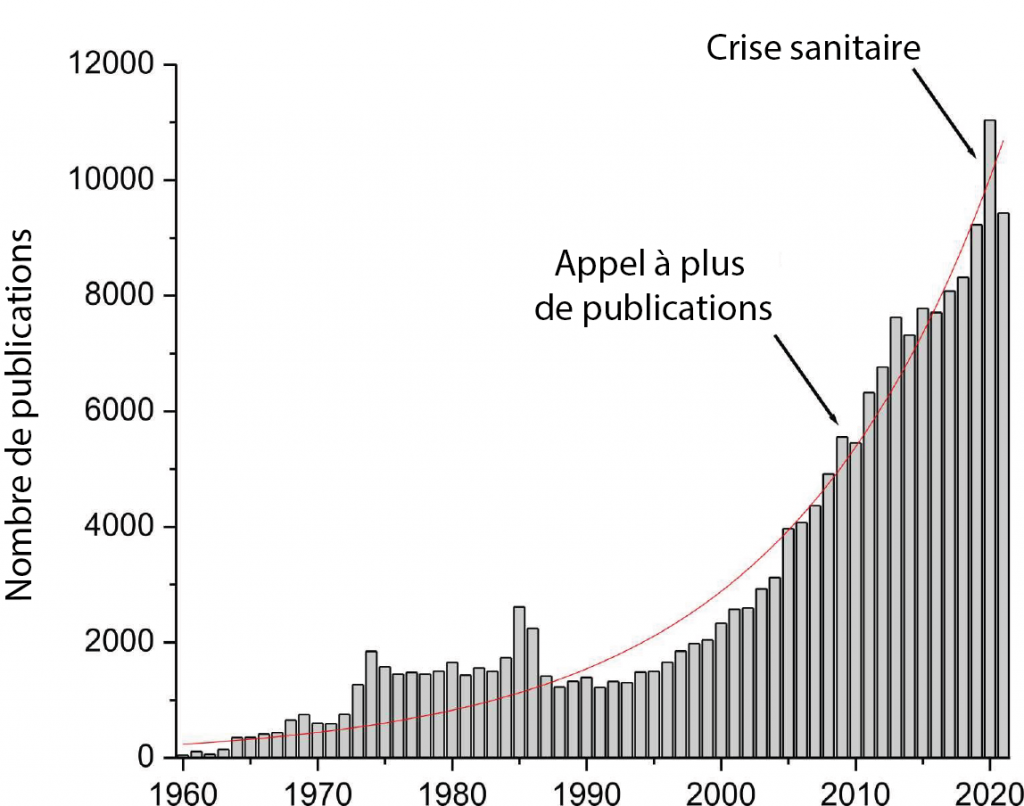

Elle part d’abord du constat que le nombre de publications augmente de façon exponentielle dans le domaine. En 2019, un rapport aux États-Unis appelle à augmenter la recherche en science forensique. Chose réussie, semble-t-il, étant donné le nombre de nouveaux articles qui bat chaque année le record de l’année précédente. Si à première vue on pourrait s’en réjouir, Céline Weyermann met en garde : « On a l’impression qu’on est en train de noyer l’information pertinente dans une quantité d’information qui est relativement peu fiable et peu utile dans son ensemble. » Un tri qui peut s’avérer difficile, surtout pour des jeunes chercheurs ou chercheuses qui se lancent dans une recherche bibliographique et n’ont pas le recul nécessaire pour sélectionner les articles pertinents.

« On a de la peine à se retrouver au milieu de tout ça »

Cette quantité de publications est soutenue par une diversité d’expertises très spécialisées qui n’aide pas le domaine, explique la chercheuse. Elle a ainsi évalué que moins de la moitié des articles apparaissent dans des revues de science forensique. Tout le reste est dispersé dans différentes branches, telles que la chimie, la physique ou l’informatique. Une tendance qui reflète aussi les parcours : « Il y a des chimistes et physiciens, mais aussi des mathématiciens, des informaticiens, des biologistes et des experts en sciences humaines. Certains travaillent dans le privé, d’autres dans le public… On a parfois de la peine à se retrouver au milieu de tout ça. » La spécialisation en soi ne posant pas de problème, c’est le manque de liens qui peut porter préjudice à la branche, selon elle. Les traces n’étant en effet jamais uniquement chimiques ou biologiques, il est nécessaire de les comprendre dans leur ensemble. « C’est mieux d’avoir une connaissance de base suffisamment solide en science forensique et éventuellement de se spécialiser par la suite ou de collaborer avec des spécialistes », précise-t-elle.

La carrière scientifique serait trop quantifiée

La fuite du nombre de publications « forensiques » dans des revues de chimie ou de physique s’explique en partie par le système académique, qui se base sur des métriques tels que le nombre de citations ou même parfois le nombre de tweets. Un de ces critères quantitatifs permettant de renforcer sa carrière est le facteur d’impact, un chiffre qualifiant l’importance d’un journal. Il se révèle être souvent moins élevé dans des revues spécialisées de sciences criminelles qu’en chimie par exemple, ce qui explique la volonté de publier dans ces derniers. Résultat, les publications sont plus nombreuses et plus disparates, au détriment de la qualité et de la pertinence. « La tendance à retomber dans les chiffres pour évaluer la recherche est fréquente car plus facile à mettre en œuvre qu’une approche qualitative », continue la chercheuse.

Elle se dit chanceuse à l’Université de Lausanne, qui « ne met pas ma position en péril si quelques articles en moins sont publiés par année ». Mais avec cela vient une responsabilité, explique-t-elle : « C’est notre rôle en tant que leaders de dénoncer ces problèmes. Les jeunes doivent encore faire leurs preuves dans le milieu, mais je pense que celles et ceux qui bénéficient d’une stabilité d’emploi et de crédibilité peuvent s’engager pour dire que c’est peut-être moins important d’avoir 20 publications que d’en avoir cinq de très bonne qualité. »

Un écart avec la réalité qui ne sert pas la recherche

Le danger des parutions dans des revues spécialisées en chimie ou en physique est qu’elles peuvent être déconnectées de la science forensique, qui reste une branche imprégnée de la pratique. Trop souvent, des avancées techniques ou méthodologiques sont publiées mais, dans la réalité, les laboratoires ne peuvent pas les intégrer dans leur quotidien par manque de temps, de moyens ou tout simplement de plus-value. Par exemple, les articles parlant des résidus de tirs, l’un des domaines d’expertise de Céline Weyermann, sont largement méthodologiques, seuls environ 22% concernant les fondamentaux. « Il est nécessaire d’entretenir de bonnes relations avec la pratique pour développer une recherche utile », suggère-t-elle.

Retour aux bases

Ce sont ces fondamentaux qu’il est nécessaire de redéfinir, justement. Et pour cela, la chercheuse préconise d’utiliser l’information de manière plus générale et collaborative : « Il ne faut pas seulement travailler au cas par cas. Il faut utiliser les connaissances qu’on accumule, prendre du recul et avoir une gestion plus scientifique des problèmes en lien avec la criminalité. Cela nécessite de prioriser les cas les plus importants, faire des liens entre eux et rassembler les ressources. »

Retour en Australie pour cela. À l’Université de Sydney, un autre article a germé à la suite de discussions florissantes d’autres scientifiques forensiques. Seize spécialistes de pays variés ont mis en commun leurs réflexions pour tenter de redéfinir les bases du domaine dans la forme de concepts fondamentaux aussi concis et compréhensibles que possible. Le tout a été décliné en sept principes qui forment la déclaration de Sydney et qui ont pour vocation d’être discutés dans la communauté. On peut y lire en conclusion : « Qui doit être informé [de ces principes] ? Les leaders, la police, les juristes, les universitaires et les étudiants et, surtout, les praticiens, qu’il s’agisse de l’enquêteur sur la scène de crime en Australie, de l’examinateur de traces papillaires aux États-Unis, de l’analyste de drogues en Namibie, de l’expert ADN en Équateur, de l’examinateur de microtraces en Estonie ou du pathologiste médico-légal en Corée. La communauté de la science forensique devrait avoir une compréhension claire et un engagement fort et s’efforcer d’informer les non-scientifiques de cette base fondamentale. »

Pour aller plus loin…