Dans les salles de culture du Biophore, des milliers de végétaux poussent. Le professeur Edward Elliston Farmer les étudie afin de percer les mystères de leur système de défense naturel. Reportage.

« Ici, les allées et venues sont limitées au maximum pour éviter les contaminations, car nous n’utilisons aucun pesticide. La présence imprévue d’insectes pourrait ruiner nos expériences », expose le professeur Edward Elliston Farmer, haussant la voix pour couvrir le vacarme de la ventilation, alors que nous entrons dans l’une des trois salles de culture du Biophore.

Sous les néons, des centaines d’arabettes des dames (espèce qui pousse habituellement au bord des routes) bronzent, alignées sur des étagères. Le génome relativement petit et la capacité de cette essence à pousser très vite ont en fait un modèle de référence pour la recherche.

Parmi ces rosettes de feuilles d’apparence similaire se cachent, en réalité, de subtiles variations génétiques, minutieusement répertoriées depuis dix ans par le biologiste et son équipe – leur bibliothèque de graines compte aujourd’hui 20’000 variétés. Une riche diversité d’origine naturelle, mais pas seulement : de nombreuses semences sont le fruit de modifications génétiques.

Pourquoi créer ces mutations ? « Cela nous permet de vérifier nos hypothèses », explique cet enfant du Pays de Galles, qui étudie le système naturel de défense des végétaux. Dans le cadre d’une recherche fondamentale menée au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL, son groupe inactive en effet certains gènes grâce aux ciseaux moléculaires de la technologie CRISPR, puis teste la résistance des plantes mutées face aux insectes.

« Ceci par exemple est une étude pilote, dit-il, désignant quelques spécimens isolés dans une caisse transparente. Nous confrontons deux variétés différentes à des spodoptères littorales, des papillons dont les larves, imperceptibles à l’œil nu, causent d’importants dommages. Nous suivons leur évolution quotidiennement. Une fois les résultats obtenus, nous répéterons l’expérience avec davantage de plantes », explique le maître des lieux, tout en contrôlant la température de la pièce et le taux d’humidité.

Une importante découverte

Il y a dix ans, Edward Elliston Farmer a fait une découverte qui a conduit à la réorganisation de son laboratoire à l’UNIL et à un vaste projet de recherche financé encore aujourd’hui par le Fonds national suisse. Le scientifique a montré qu’il pouvait y avoir un lien entre les signaux électriques qu’émettent les plantes et la production dans leurs feuilles de la « jasmonate », une hormone qui active le système de défense des végétaux. « Vous voyez cette couleur rougeâtre ? demande l’expert, montrant les tiges d’une rosette ravagée par les bestioles. C’est le signe que la jasmonate a été activée. Sans elle, n’importe quel arbre verrait l’été ses feuilles entièrement dévorées en quelques jours. »

Un système de défense sophistiqué

Lorsqu’une feuille est blessée, elle « prévient les autres » en émettant un signal électrique qui passe par ses veines puis se distribue à ses sœurs selon un modèle mathématique. Fondamentalement différente de ce qu’on observe dans les neurones des animaux, cette alarme enclenche la production de l’hormone « jasmonate ». Une sorte de chef des armées, qui réveille les gènes de défense du végétal. Des glucides sont envoyés à la feuille endommagée pour la soigner. Des protéines sont produites qui, une fois avalées par les larves, limiteront leur capacité de digestion et réduiront leur croissance. Une odeur sera aussi générée pour attirer les prédateurs des insectes.

« Ce mécanisme est le résultat d’une coévolution de plusieurs centaines de millions d’années. Un élément central pour l’équilibre plantes-insectes dans la nature, que l’agriculture intensive est venue chambouler, notamment par la pratique de la monoculture, qui favorise les ravageurs », déplore le biochimiste.

Nous quittons les salles de culture du rez-de-chaussée inférieur pour nous rendre au cinquième étage, dans le laboratoire du « groupe Farmer » où travaillent sept personnes. C’est aussi là que se trouve le bureau de notre interlocuteur, aux murs ornés d’images de plantes exotiques. Des photographies prises lors de ses nombreux périples, notamment en Nouvelle-Zélande. On découvre sur l’un des tableaux une ombellifère fascinante qui a coévolué avec les moas, des oiseaux sans ailes disparus il y a des centaines d’années. Or, la plante a conservé ses attributs de défense : des épines juste un peu plus longues que la distance entre le bec et l’œil.

On s’attarde alors quelques minutes dans l’antre de ce passionné. Il nous raconte que, dans ce lointain pays, il a aussi trouvé l’une des orties les plus dangereuses du monde « à toucher une fois dans sa vie mais pas deux ». Regorgeant d’anecdotes, il se souvient encore qu’au Yémen, une goutte provenant de la branche d’un petit arbuste était un jour tombée sur sa peau, lui laissant un trou.

Décrypter les signaux électriques

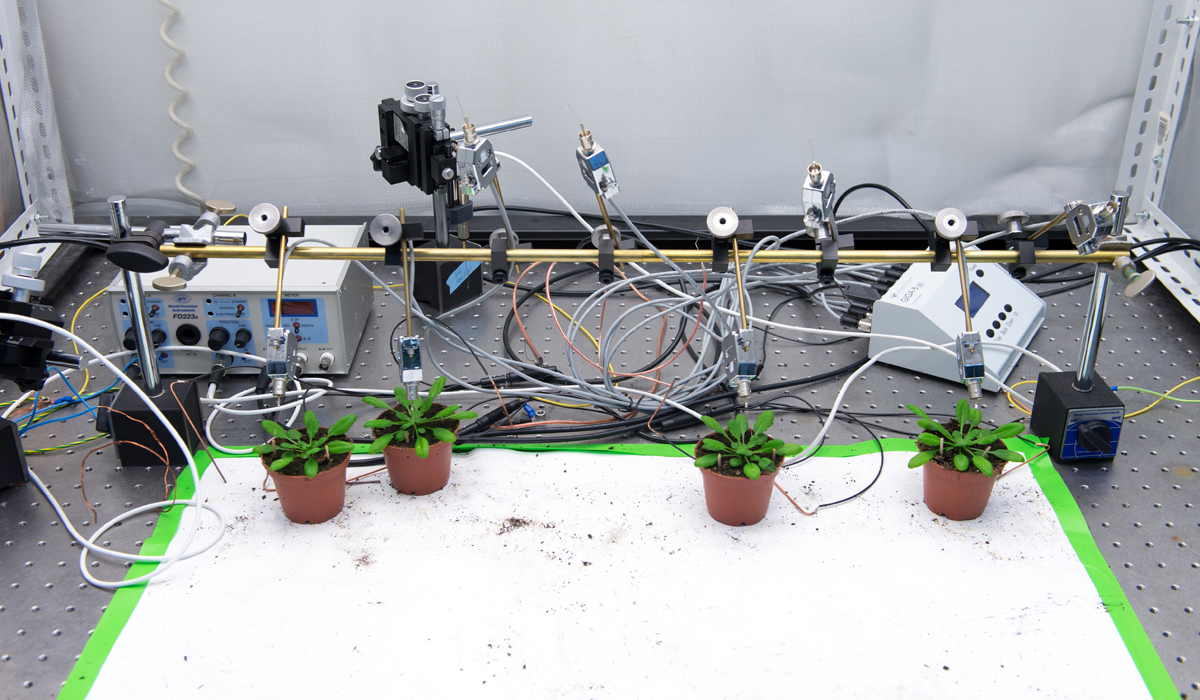

Pour observer les mécanismes biophysiques à l’œuvre chez les plantes, le groupe Farmer emploie plusieurs méthodes, notamment l’électrophysiologie de surface. Une technologie dont Yong-Qiang Gao, chercheur formé en Chine, est spécialiste.

Ce jour-là, nous le trouvons en train de placer des électrodes sur une arabette des dames, à l’intérieur d’une cage de Faraday (une structure métallique qui préserve son contenu des champs électriques ou électromagnétiques indésirables). « Grâce à ce dispositif relié à un ordinateur, je peux lire les signaux qui se transmettent entre les feuilles », explique le postdoctorant, avant de saisir une chenille jaune et noire (une piéride du chou) et de la déposer sur la plante. Il suffit de quelques morsures pour que la courbe visible à l’écran plonge, puis remonte. « Après avoir donné l’alarme, cette feuille doit recharger ses batteries. Cet intervalle nous donne la vitesse du signal électrique. Il y a une bonne réponse dans celle-ci ! »

Autre technique : l’utilisation de pucerons pour enregistrer l’activité électrique (en la superposant à celle de l’insecte) dans des cellules spécifiques des tissus végétaux. Pour ce faire, l’arthropode est déposé sur la plante. Une fois qu’il y a inséré sa trompe, les chercheurs collent sur son dos un fil en or si mince qu’il ne gêne pas l’invertébré dans sa quête de nourriture. Ce fil est ensuite relié à un ordinateur.

Des êtres qui souffrent ?

Une question tout de même se pose : si les plantes réagissent aux blessures, peuvent-elle ressentir de la douleur ? « Comment le savoir ? répond le spécialiste. Une petite frange de scientifiques considère que c’est probablement le cas, mais personnellement je n’en suis pas persuadé. Dans une perspective moderne de l’évolution, il n’y a pas de raison de le penser. La faculté de sentir la douleur semble avoir coévolué avec l’apparition des muscles et des nerfs qui permettent à l’animal de quitter une situation douloureuse. Or, les végétaux n’ont pas de nerfs. Ils ont un système permettant de propager un signal électrique. »

Cet amoureux de la biodiversité poursuit sur sa lancée : « Dans le monde, bon nombre d’organismes se sont adaptés au fait d’être broutés, à l’image du gazon que l’on peut raser sans l’affaiblir. Sur les îles de Nouvelle-Zélande, longtemps dépourvues de grands herbivores, certaines graminées ont pris l’habitude de découper leurs propres feuilles pour que les nouvelles puissent pousser. C’est absolument incroyable ! s’émerveille-t-il. Les plantes sont des êtres très différents de nous, absolument magnifiques et sophistiqués. En été, presque chacune d’entre elles subit des attaques constantes d’insectes. Vous imaginez si elles sentaient la douleur… »

.

Des promesses pour l’agriculture

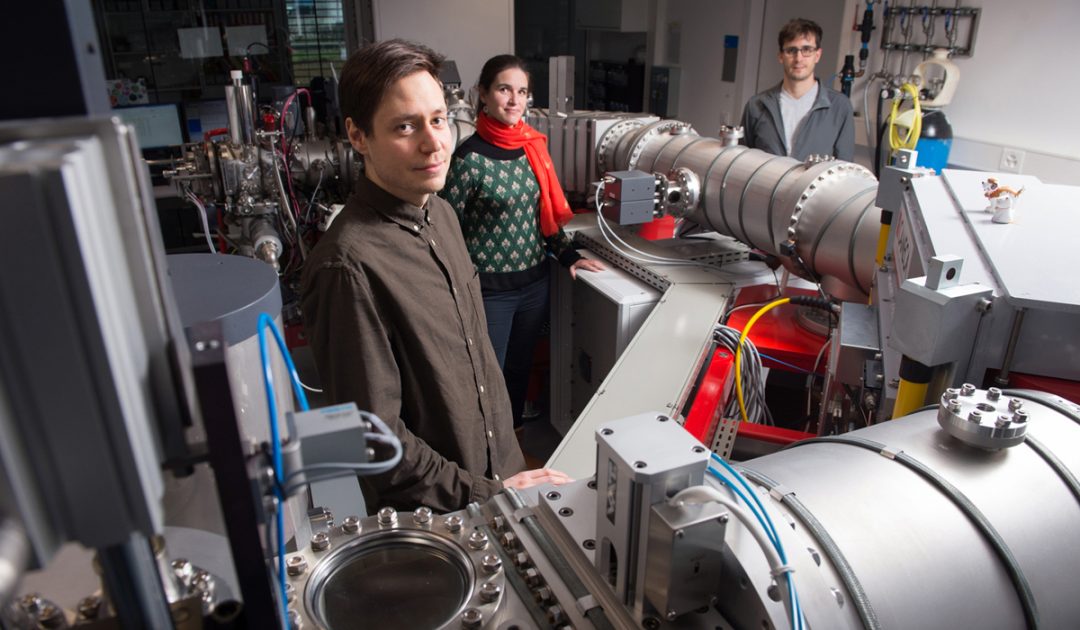

Le fruit de ces recherches pourrait profiter au domaine de l’agriculture. Un ancien membre de ce laboratoire est notamment employé aujourd’hui chez PhytlSigns, une start-up basée à Gland (VD) qui propose d’optimiser l’arrosage des cultures sur la base de leur activité électrique.

« Les travaux sur la jasmonate sont très prometteurs pour ce secteur économique », lance le professeur. Les cultures génétiquement modifiées sont-elles encore souhaitables ? « Si d’importants problèmes alimentaires devaient survenir en Europe, par exemple liés au réchauffement climatique, je pense que les gouvernements seraient tentés d’utiliser le génie génétique. On sait que quand une population est affamée, cela change la donne. En manipulant la voie de la jasmonate, il est théoriquement possible de rendre une plante plus apte à se défendre par ses propres moyens ou, dans certains cas, d’en faire un aliment comestible pour les humains et les animaux », conclut le professeur.

Qui s’y frotte s’y pique !

Certaines se camouflent, comme beaucoup de plantes cailloux, d’autres se rétractent quand on les touche. Sous nos latitudes, les végétaux sont plutôt doux en matière de défense. Mais ailleurs, il en existe de très féroces ! Sur le continent africain, les acacias sont dotés d’énormes épines et parfois de crochets capables de percer la chair à travers les vêtements. Sous les tropiques, certains arbres collent les pattes de leurs minuscules ennemis en sécrétant du latex et les livrent ainsi à leurs prédateurs.

Pourquoi cette cruauté ? « Les défenses les plus puissantes sont généralement liées à un milieu hostile. Les plantes carnivores typiquement poussent dans des zones pauvres en azote et les insectes en sont une bonne source. Dans les environnements très secs, on trouve beaucoup de plantes épineuses qui protègent leur eau, que les animaux seraient tentés d’extirper. Vous voyez que les systèmes de défense sont d’une incroyable diversité ! », répond le professeur Edward Elliston Farmer.