Une publication de trois scientifiques de l’UNIL clôt un débat vieux de 40 ans sur les conditions de l’apparition de la vie sur Terre. Reportage dans leurs laboratoires hautement technologiques.

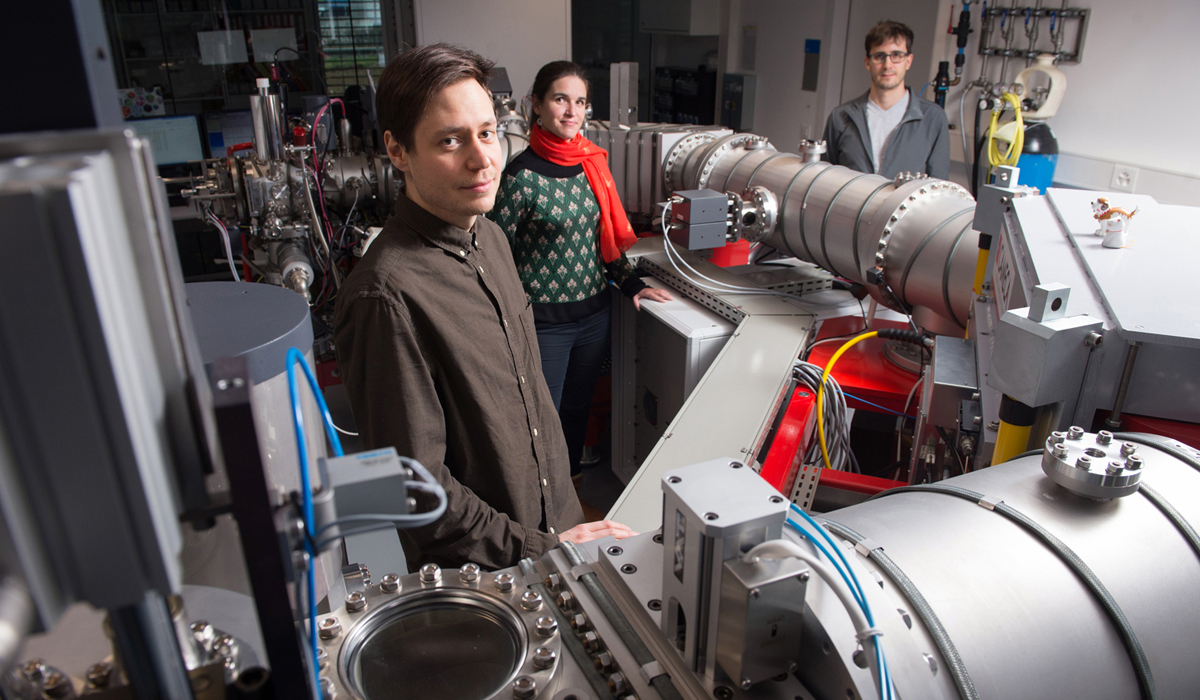

En ce lundi après-midi de semi-confinement, le calme règne à Géopolis. Mais à l’intérieur de ce bâtiment du campus de Dorigny, une équipe de scientifiques s’affairent. Exceptionnellement, ils nous accueillent dans leur antre aux murs transparents : le laboratoire de la sonde SwissSIMS. Un monstre métallique de 4 mètres de long en forme de croissant, visible à travers une vitre depuis le couloir du rez-de-chaussée.

Installé à l’UNIL en 2012, ce bijou technologique, cofinancé par le Fonds national suisse ainsi que par les universités de Lausanne, Genève, Berne et l’École polytechnique fédérale de Zurich, existe dans le monde en seulement une vingtaine d’exemplaires.

Nous entrons dans le laboratoire de la sonde SwissSIMS en compagnie des premiers assistants à l’Institut des sciences de la Terre (ISTE) Julien Alleon et David Zakharov, ainsi que de la professeure Johanna Marin-Carbonne, directrice du laboratoire.

Cette dernière nous présente non sans fierté cette machine gigantesque dotée d’innombrables câbles, tuyaux et boulons, qui permet d’analyser la composition physico-chimique de n’importe quel matériau solide. Le vacarme de cet instrument, même à l’état de veille, la force à élever la voix :

« Lorsque nous réalisons des mesures, personne ne doit entrer ici. Un simple mouvement d’air peut modifier la température ambiante et biaiser les résultats. Une fois que l’échantillon à analyser est en place, nous sortons dans la pièce d’à côté et effectuons les mesures depuis le poste de contrôle ».

Le dessiccateur, où sont conservés sous vide les échantillons avant qu’ils ne soient introduits dans la sonde. © F. Imhof / UNIL.

La machine est dotée de nombreux câbles et tuyaux colorés. © F. Imhof / UNIL.

Les échantillons sont introduits dans la sonde à partir d’une plateforme qui tourne comme un carrousel. © F. Imhof / UNIL.

Les objets à analyser sont d’abord découpés puis placés dans des pastilles de résine avant d’être positionnés dans la machine. © F. Imhof / UNIL.

Cette boîte grise contient un électro-aimant de 4 tonnes qui dévie les ions de leur trajectoire. © F. Imhof / UNIL.

Ce jour-là, des tests sont effectués sur l’analyse du soufre. Placé dans un vide similaire à celui qui entoure le télescope Hubble, l’échantillon reçoit un faisceau d’ions primaires d’oxygène ou de césium, soit des molécules chargées électriquement. Le faisceau creuse un trou minuscule à la surface du matériau, d’un diamètre de 10 microns (10 millionièmes de mètre). Les ions secondaires éjectés à la suite de ce bombardement sont accélérés, puis séparés en fonction de leur charge et de leur masse grâce à un champ magnétique créé par un électro-aimant de 4 tonnes.

David Zakharov, qui a étudié la composition de nombreux minéraux grâce à cette machine, commente :

« Les ions les plus lourds sont peu déroutés par le champ magnétique, contrairement aux particules plus légères. Nous pouvons ainsi détecter leurs différences de masse. Grâce à des calculs poussés, ces écarts m’ont par exemple renseigné sur la température à laquelle les minéraux que j’ai analysés se sont formés. »

Docteur diplômé de l’Université de l’Oregon, ce jeune chercheur est venu à l’UNIL début 2020 spécialement pour pouvoir utiliser la sonde ionique. Son but : étudier des roches âgées de 1,9 à 3,5 milliards d’années – soit issues de la période dite « précambrienne » – afin d’en savoir plus sur les conditions de l’apparition de la vie sur Terre.

Cette année, il a publié un article dans Reviews in Mineralogy & Geochemistry en collaboration avec Johanna Marin-Carbonne, Julien Alleon et le professeur Ilya Bindeman de l’Université de l’Oregon, aux États-Unis. Leur recherche conclut, entre autres, qu’à l’époque précambrienne il faisait sur la Terre à peu près la même température qu’aujourd’hui. Un résultat qui a eu l’effet d’une véritable bombe dans le milieu de la géologie, mettant fin à un débat vieux de 40 ans.

Des océans à 70 °C ?

Pour comprendre cette controverse, il faut remonter l’échelle des temps géologiques. Au moment de l’apparition de la vie, le monde terrestre était très différent et difficile à imaginer. Afin de le cerner, les géologues observent la composition chimique de cherts, des roches siliceuses primitives, formées à cette période par sédimentation et découvertes à notre époque dans quelques sites connus, notamment en Afrique du Sud et en Australie.

Dans les années 80, des études ont indiqué que ces roches avaient enregistré une chaleur élevée au moment de leur formation, puis qui s’était atténuée au fil du temps. Par de savants calculs, les scientifiques d’alors sont arrivés à la conclusion que les océans étaient extrêmement chauds, même brûlants, leur température s’élevant à plus de 70 °C. La professeure Johanna Marin-Carbonne résume :

« Pour expliquer cette température aussi élevée, certains ont émis l’hypothèse d’un effet de serre primitif, d’autres ont évoqué la possibilité d’une modification de la composition des océans ou l’existence d’une tectonique des plaques différente. »

Selon David Zakharov et ses collègues, la réponse est claire : ce ne sont ni un effet de serre, ni des variations de la composition de l’eau de mer qui expliquent la composition chimique de ces cherts. Si les roches ont bien enregistré une haute température, c’est en fait celle de sources hydrothermales qui ont joué un rôle clé dans leur formation.

Trois méthodes combinées

Pour parvenir à cette conclusion, nos chercheurs ont réétudié les cherts qui se trouvaient au cœur de la discorde, mais d’une façon innovante. Pour ce faire, ils ont examiné une série d’échantillons avec trois techniques différentes et complémentaires. Premièrement, la mesure de « l’isotope triple de l’oxygène » qui consiste à faire fondre des morceaux de roche sous un laser afin d’analyser l’oxygène libéré (des données récoltées par David Zakharov lors de sa thèse à l’Université de l’Oregon). Puis, les analyses obtenues en 2020 grâce à la sonde ionique ainsi que celles issues de la spectroscopie Raman, dont Julien Alleon est spécialiste à l’UNIL.

En croisant les résultats, l’équipe de l’ISTE a pu tirer des conclusions sur l’origine de la roche, la composition des océans et reconstruire l’évolution de la température océanique de façon extrêmement fiable et précise. Du jamais vu.

À la recherche de la matière organique

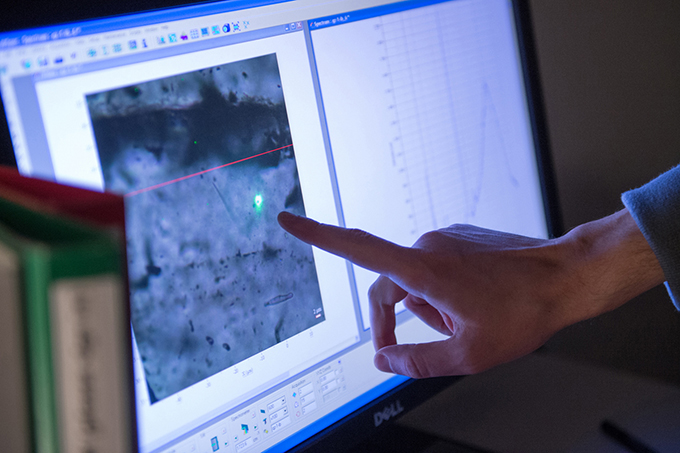

Nous quittons la sonde SwissSIMS et franchissons un couloir pour entrer dans le laboratoire doté du spectromètre Raman, plus simple et plus petit que la sonde. Ici Julien Alleon travaille dans l’obscurité :

« Je suis constamment dans le noir pour éviter que la lumière du jour ou celle des néons n’interfère avec celle que l’on mesure. »

Utilisé fréquemment dans l’industrie ou la recherche, le Raman fonctionne avec un laser vert qu’il ne faut surtout par regarder à l’œil nu. La lumière émise se diffuse dans l’échantillon placé sous l’optique et échange avec la matière une certaine quantité d’énergie. La mesure de cette quantité va renseigner sur la nature des molécules organiques ou minérales qui composent le matériau analysé.

Formé à Paris, à l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, par des experts de la spectroscopie Raman, ce géobiologiste a montré dans l’un de ses précédents articles que les roches très anciennes étudiées par David Zakharov contiennent de la matière organique qui porte encore des informations chimiques directement liées à leur composition moléculaire d’origine. Ce qui ouvre la perspective de reconstruire la nature chimique initiale des plus anciennes formes de vie sur Terre à partir de leurs fossiles.

Lumière révélatrice

Dans le cadre de l’étude qui a mis fin au débat sur la température des océans primitifs, Julien Alleon est parvenu, en observant les cherts avec le Raman, à mieux comprendre les événements thermiques postérieurs à leur formation, au cours de leur très longue histoire géologique. Cela a ensuite permis de mieux interpréter les écarts de température observés dans certains cristaux à partir de leur composition en oxygène.

Assis aux commandes du spectromètre Raman, le visage illuminé par l’écran, Julien Alleon explique :

« En raison de l’enfouissement des roches en profondeur au cours de leur histoire géologique, les molécules organiques anciennes ont été petit à petit transformées. Elles ont chauffé et se sont recristallisées progressivement. C’est par ce même processus que le bois va par exemple « cuire » et se transformer en charbon. Avec le Raman, on peut sonder la structure chimique de ces molécules, ce qui nous permet de calculer la température maximale à laquelle elles ont chauffé. »

Avant de quitter le laboratoire, Johanna Marin-Carbonne conclut :

« La combinaison des trois techniques proposée par David a montré que l’hypothèse selon laquelle la Terre était très chaude au moment de l’apparition de la vie n’est pas valable et que la composition isotopique de l’oxygène de l’océan n’a pas varié au cours du temps. C’est très important pour notre compréhension de la circulation des fluides et des conditions environnementales de la jeune Terre, notamment pour les modélisations d’estimation des gaz à effet de serre. »

Dehors, nos yeux se réhabituent petit à petit à la lumière du jour, remplis d’images de ces équipements ultramodernes qui font voyager aux confins des origines de la vie, et avec en toile de fond le sentiment de notre brièveté dans l’histoire du monde.

À présent, David Zakharov poursuit à l’UNIL ses mesures sur les cherts. Il confronte sa méthode innovante à l’analyse d’autres collections de roches, dans l’espoir de faire la lumière sur un nouveau mystère de notre vieille Terre.

Pour aller plus loin…

- La sonde ionique SwissSIMS

- Le spectromètre Raman

- Le laboratoire du professeur Ilya Bindeman (University of Oregon)

- Le site personnel de David Zakharov

- La page de Johanna Marin-Carbonne et celle de Julien Alleon

- L’article publié en 2021 dans Reviews in Mineralogy & Geochemistry

- L’installation de la sonde en 2012 (article dans Allez Savoir!)

- Un article dans Géoblog