Au XVIIe siècle, de nombreux châteaux furent construits en Suisse. L’architecture héritée du Moyen Âge céda le pas face aux influences italiennes et françaises. Réalisée avec la contribution d’étudiantes et d’étudiants de la Faculté des lettres, une exposition rend compte de cette évolution, dans le cadre unique du château de Waldegg (Soleure).

Deux cigognes survolent une allée encadrée d’arbres centenaires. Deux cavalières apparaissent, tandis qu’au fond s’étale le château de Waldegg et, derrière lui, le Jura. En s’approchant, on remarque une collection d’obélisques alignés dans un jardin ainsi que les volets rouges et blancs de l’édifice, soit les couleurs du canton de Soleure. Tout respire le calme et la symétrie.

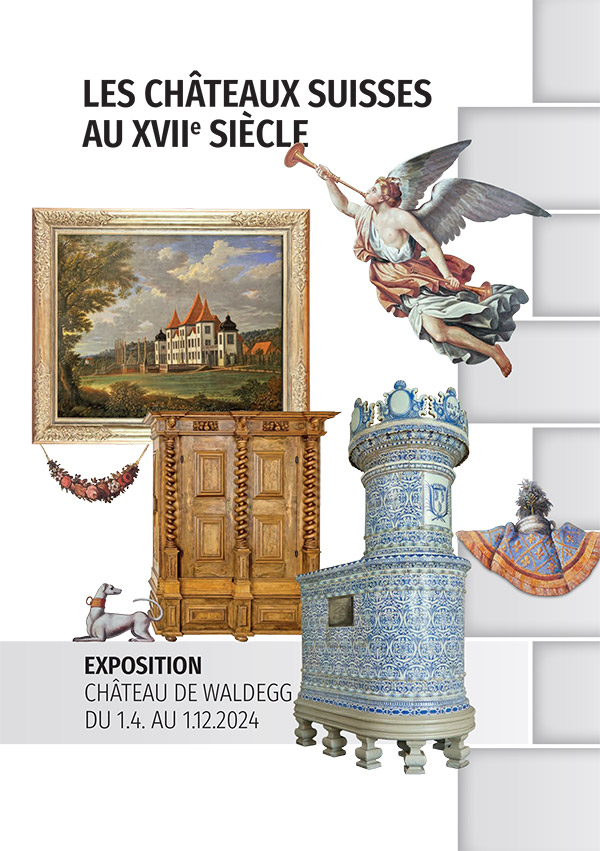

Construit entre 1682 et 1686, ce bâtiment est aujourd’hui un lieu culturel ouvert au public. Son charme n’a pas échappé aux âmes romantiques, puisque de nombreux mariages s’y déroulent. Aux esprits curieux, il propose en ce moment l’exposition temporaire Les châteaux suisses au XVIIe siècle, réalisée en collaboration avec la Faculté des lettres de l’UNIL.

«Au cours du XVIIe siècle, près de cent châteaux et maisons de maître furent construits en Suisse, dont un certain nombre autour de Soleure», indique Andreas Affolter, directeur de Waldegg. Il s’agissait le plus souvent «de demeures privées bâties par des familles riches et puissantes», ajoute l’historien.

Le commanditaire du château de Waldegg en constitue un bon exemple. Capitaine au service de Louis XIV, Johann Victor de Besenval (1638-1713) devint riche grâce aux pensions que lui versait le roi de France. Homme d’État, il fut également actif dans le lucratif commerce du sel, dont «il possédait le monopole à Soleure», complète Andreas Affolter. Cette fortune lui permit de se bâtir une résidence d’été qui constituait une manifestation tangible de sa réussite.

Dans l’une des salles du 2e étage, l’exposition déroule l’évolution des châteaux en Suisse tout au long du XVIIe siècle. Construit vers 1609, celui de Cressier (NE) a par exemple encore «un air gothico-médiéval, avec sa grande hauteur et ses fenêtres distribuées de manière un peu chaotique, remarque Andreas Affolter. Avec le temps, les édifices devinrent de plus en plus bas et larges, tandis que la symétrie prit le dessus.» Il est frappant de voir comment, en un demi-siècle, les goûts changèrent en matière d’architecture.

Doux mélange

De ce point de vue, la demeure de Waldegg laisse perplexe. Se trouve-t-on quelque part en Toscane, face à une version alémanique du château de Fontainebleau ? Ce doux mélange s’explique peut-être. «En 1660 et 1661, Johann Victor de Besenval effectua un grand tour en Europe. Il visita Malte, le Saint-Empire romain germanique, l’Angleterre et passa neuf mois en Italie, comme son journal de voyage l’atteste», note Andreas Affolter. Dans ce document, l’officier «commente quelques bâtiments conçus par Andrea Palladio, ajoute Dave Lüthi, professeur en Section d’histoire de l’art (Faculté des lettres). J’émets l’hypothèse que la grande façade du château de Waldegg tire en partie son inspiration de réalisations du célèbre architecte de la Renaissance.»

Piochant toujours au sud des Alpes, la rangée d’obélisques placée devant le château de Waldegg rappelle «Isola Bella, l’une des îles Borromées. De plus, le jardin possède différents niveaux, avec des terrasses superposées. Cela se retrouve en Italie, note Dave Lüthi. Toutefois, le schéma régulier des jardins, organisés en triangles et en carrés, est d’inspiration française. Cette conception était alors très à la mode.»

Le plan de la demeure de Waldegg suscite également des interrogations. «L’entrée se faisait par le jardin, du côté de cette grande façade théâtrale. En France, à l’époque, l’accès était situé côté cour, le plus souvent. Quelque chose nous échappe ! , s’amuse Dave Lüthi. Le chercheur formule une hypothèse. «Jusqu’en 1800 en tout cas, la Suisse était une contrée périphérique du point de vue architectural. Cela donna beaucoup de liberté aux acteurs locaux, qui purent échapper aux normes contraignantes, à l’académisme en vigueur à Paris par exemple.»

À quoi servait un château ?

L’exposition Les châteaux suisses au XVIIe siècle explore les différentes fonctions de ces demeures de prestige. «Résidence d’été, Waldegg fut un lieu de sociabilité. La famille propriétaire recevait beaucoup d’invités, comme des nobles, des ambassadeurs ou des personnalités importantes de Soleure», précise Andreas Affolter. Contrairement à notre époque, la chambre à coucher était également un lieu que l’on visitait et où l’on mangeait. En effet, les portes des différentes pièces, placées en enfilade, permettent de voir à travers le château, à gauche et à droite, dès que l’on entre dans le hall depuis le jardin. «La notion d’intimité n’avait pas le même sens qu’aujourd’hui», note le directeur.

Au premier étage du château, une ravissante galerie couverte offre une perspective sur le jardin et le doux paysage soleurois. Andreas Affolter attire l’attention sur l’orangerie, composée d’un bâtiment et d’un parterre. «Le luxe de pouvoir faire pousser des citrons et des oranges sous ces latitudes constituait une démonstration de richesse», décode l’historien. Il désigne un château d’été plus petit situé à quelques kilomètres de là, peu derrière des arbres. «Ce bâtiment appartenait à un concurrent des Besenval. Il avait donc une vue permanente sur leur réussite !»

Dans l’exposition, un bureau Mazarin daté du début du XVIIIe siècle, plaqué en loupe de noyer, prouve que Waldegg était un lieu de travail. Dès sa construction, et dans son fonctionnement, un tel édifice avait sans doute une grande importance économique. «Des artisans de qualité furent attirés, parfois de loin, pour assurer sa réalisation et, ensuite, les travaux d’entretien. De plus, la gestion du domaine nécessita l’engagement de fermiers et de gardiens, entre autres» relève Dave Lüthi.

Projet pédagogique

Riche d’informations au sujet de la vie de château en Suisse, l’exposition est le fruit de la rencontre entre Andreas Affolter et Dave Lüthi, il y a quelques années. «Je lui ai fait part de mon hypothèse que Waldegg était davantage italien, et même palladien, que français dans sa conception», se souvient le professeur. De fil en aiguille, l’idée d’une collaboration a vu le jour. Au printemps 2023, un séminaire d’un semestre en Histoire de l’art a été mis sur pied à l’UNIL, dans le but de créer l’exposition en cours. Douze étudiantes et étudiants y ont participé. Ces derniers ont été invités à traiter de thématiques comme les jardins, la décoration, le mobilier ou la religion notamment, en proposant des objets pertinents tirés des collections de Waldegg ou d’autres musées suisses. Il leur a été demandé de rédiger des textes de présentation courts, ainsi que des légendes pour les objets exposés, le tout à destination d’un public profane.

Le groupe du séminaire «a travaillé avec enthousiasme, dans un temps bref», se souvient Dave Lüthi. Ensuite, Andreas Affolter a édité ces productions en pensant aux visiteuses et aux visiteurs du château de Waldegg. «Je les ai traduites en allemand, parfois un peu simplifiées ou raccourcies, avant de les renvoyer à l’UNIL, comme dans un jeu de ping-pong, ajoute le directeur. Pour moi, cette collaboration a été un cadeau, car je n’aurai jamais pu mener ces recherches moi-même. De plus, j’ai le sentiment que les étudiantes et les étudiants étaient fiers du résultat.» Le public, et notamment les familles, est au rendez-vous : l’exposition marche bien.

Ce projet pédagogique mené tambour battant a permis à des étudiantes et étudiants en Lettres d’œuvrer pour l’un des plus beaux châteaux suisses. L’exercice leur a fourni des outils utiles, comme la capacité à mener des recherches de manière efficace, à opérer des choix et à synthétiser de l’information à destination du grand public. Dave Lüthi souligne que ces compétences leur seront utiles pour leur carrière professionnelle, par exemple dans les institutions culturelles.

Pratique

Les châteaux suisses au XVIIe siècle. Feldbrunnen-St. Niklaus, Château de Waldegg. Jusqu’au 1er décembre. Ma-je 14h-17h, sa 14h-17h, di 10h-17h. 032 627 63 63. Livret en français disponible à l’accueil.

Depuis la gare de Soleure, bus 4 direction Rüttenen. Descendre à St-Niklaus, puis 10 minutes à pied. Ou train S11 direction Langenthal. Descendre à Feldbrunnen, puis 15 minutes à pied par l’allée d’arbres.

Visiter Soleure ? Es lohnt sich !

Les conseils d’Andreas Affolter et Dave Lüthi pour un séjour dans cette ville méconnue des Romands.

À voir

Cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor (1762-1773), chef d’œuvre d’architecture néoclassique.

Le Musée Blumenstein, château du XVIIIe siècle. Un cabinet chinois «fantastique», unique en Suisse, s’y trouve.

Kunstmuseum. En plus d’expositions temporaires, ce musée propose une collection permanente intéressante (Cuno Amiet et Ferdinand Hodler notamment).

Balade dans la vieille ville baroque, avec ses places et ses rues pavées. Promenade à faire au soleil couchant sur les quais constellés de terrasses, au fil de l’Aar.

Pause!

Restaurant Pintli. Établissement typique, à Feldbrunnen-St. Niklaus.

Hafebar. The place to be en été. Bar le long de l’Aar. Kreuzackerquai.