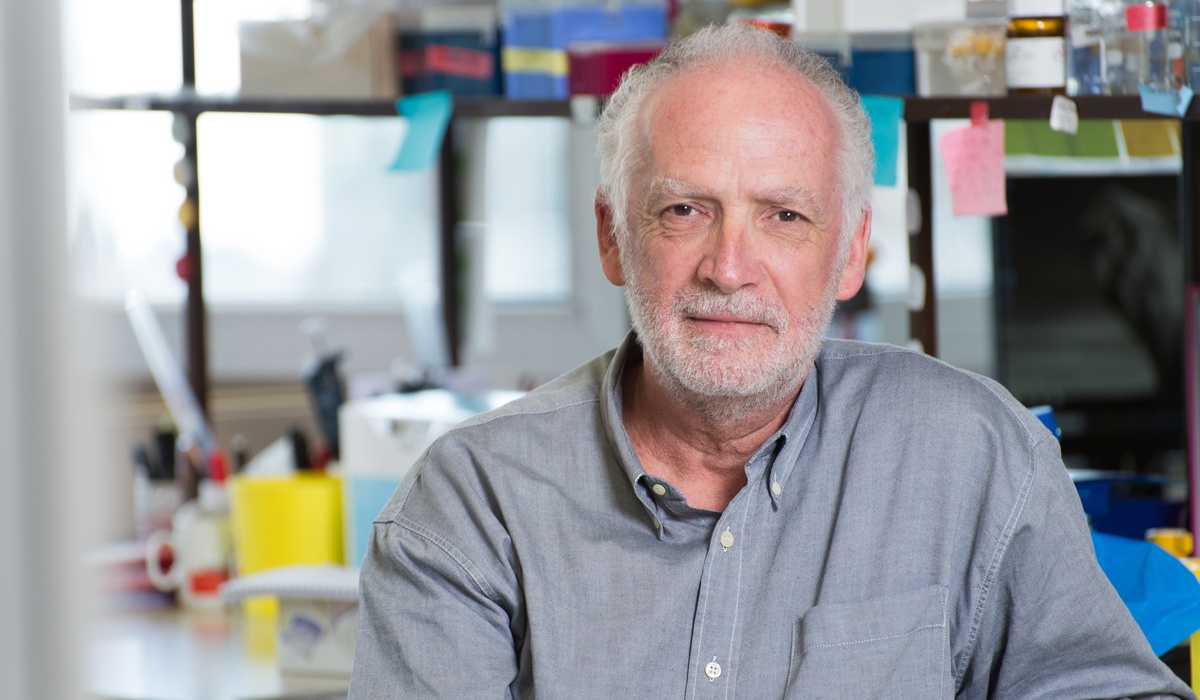

Le professeur de biochimie à l’UNIL et vice-doyen de la Faculté de biologie et de médecine, prend sa retraite en été 2021. Celui qui est à l’origine du premier brevet déposé par l’UNIL revient sur sa carrière foisonnante, guidée par un fil rouge : saisir, sans hésiter, chaque opportunité intéressante.

Cela fait 35 ans que le professeur au Département de biochimie et vice-doyen à la recherche et à l’innovation à la Faculté de biologie et de médecine (FBM) arpente les couloirs de l’Université de Lausanne, en particulier ceux du site d’Épalinges, donne des cours de biochimie et de génétique aux étudiantes et étudiants de biologie et de médecine, dirige des thèses et travaille en laboratoire sur un protozoaire parasite particulier, le Leishmania. Le 31 juillet 2021, Nicolas Fasel prendra sa retraite, lui qui avait commencé à l’UNIL en tant que premier assistant en 1986, puis avait été promu professeur ordinaire en 2009.

Vous êtes réputé pour être bien apprécié par vos étudiantes et étudiants. Quels sont les ingrédients pour devenir un bon professeur ?

Préparer mes cours n’a jamais trop été ma tasse de thé (rires). Par contre, les donner, oui. Il faut cultiver un petit côté théâtral, aimer être en public et sur scène et bien sûr se montrer passionné par ce que l’on enseigne. C’est mieux de posséder un certain sens de l’humour pour détendre de temps en temps les cours de biochimie, qui peuvent être assez lourds. J’ai beaucoup apprécié le côté communication et communion avec les étudiants, en partageant avec eux ce que je sais de la beauté des systèmes biologiques. Je suis triste de quitter cette belle institution, qui est d’ailleurs devenue un pôle de recherche extraordinaire.

Qu’avez-vous découvert par rapport à la leishmaniose, maladie parasitaire qui s’attaque à la peau et aux viscères et qui touche 12 millions de personnes dans le monde, ainsi que certains mammifères, dans les pays du Sud ?

Avec mon groupe de recherche, nous avons établi qu’à l’intérieur du parasite Leishmania on trouve un virus qui aggrave la réponse immunitaire, donc la réaction de l’hôte, et rend ainsi le parasite encore plus virulent. Et cela n’est pas seulement le cas pour Leishmania, mais aussi pour Toxoplasma, Trichomonas… Tout un pan de la recherche s’est ouvert. D’ailleurs, le Département de biochimie, en tant que centre collaborateur de l’OMS, organisait des cours pour des étudiants du monde entier à Épalinges. Avec mes collègues, nous enseignions aussi à l’étranger, sur la leishmaniose et d’autres maladies négligées, notamment en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Iran, en Inde… Nous voyions l’intérêt et la passion de ces étudiants issus de pays en voie de développement. Sur place, nous visitions des écoles, des cliniques, nous rencontrions des enfants affectés par des lésions cutanées. C’est important de se rendre dans les pays touchés par cette maladie, qui est rare en Suisse. C’est un concept clé : tout doit commencer sur le terrain et finir sur le terrain, avec du labo entre deux.

Aujourd’hui, peut-on bien soigner la leishmaniose ?

En 2010 on comptait 500’000 décès par an et aujourd’hui 80’000, grâce aux traitements. Le problème est que ces médicaments induisent toujours des résistances et sont toxiques. De plus, on n’a toujours pas trouvé de vaccin. Peut-être parce qu’on a sous-estimé la complexité de ce parasite et qu’il trouvera toujours une voie détournée pour survivre, en modulant le système immunitaire. Les chercheurs tentent actuellement de rendre le parasite peu virulent pour infecter les personnes avec cela. Mais on ne saura pas avant cinq ou dix ans si c’est efficace. Dans les prochaines années, à cause du réchauffement climatique, la petite mouche qui transmet le parasite remontera. On la trouve déjà au Tessin, au sud de la France et de l’Italie, en Espagne. Dans nos pays, on arrive à soigner les cas graves. C’est souvent quand on est mal nourri et qu’on vit dans des conditions sanitaires peu adéquates, comme en Inde, qu’on en meurt.

En 1991, vous avez été à l’origine du premier brevet déposé par l’UNIL…

Ce brevet était basé sur un système d’expression, qui utilisait un organisme inférieur, un eucaryote, permettant de produire des protéines recombinantes. En nous basant là-dessus, nous avons fait développer ce système d’expression pour réaliser des protéines vaccinales et des tests diagnostiques. Avec mon collègue Christophe Reymond, ainsi qu’un spécialiste finance, Bruno Macherel, nous avons créé une compagnie, Dictagene, basée sur le site d’Épalinges. Nous avions deux projets : la production de petites protéines synthétiques, des peptides, destinées aux entreprises pharmaceutiques, ainsi que la recherche d’un vaccin antimalaria. Nous avons eu jusqu’à 30 employés. Pendant une certaine période, j’enseignais à l’UNIL et je gérais la start-up. De longues journées ! En 2005, nous avons fait faillite, car la seconde phase clinique du vaccin antimalaria a échoué. Du point de vue personnel, c’était difficile. Mais cela fait partie du jeu et j’ai beaucoup appris. Un côté positif, aussi : nos efforts pour faire du site d’Épalinges un centre dédié à la recherche en biotechnologie et en biomédecine ont payé. Quand on voit le résultat, avec le Biopôle, c’est juste fantastique !

Votre bilan, après toutes ces années au service de l’UNIL et de la FBM?

J’ai pu développer un côté entrepreneurial, avec cette spin-off, enseigner et faire de la recherche, et aussi m’atteler à un aspect plus administratif, notamment en tant que vice-doyen. Au sein de ce décanat avec Jean-Daniel Tissot, nous avons pu faire fusionner le Département de pharmacologie et toxicologie avec le Département de physiologie, pour créer le Département des sciences biomédicales. Nous avons également favorisé la mobilité des chercheurs : si l’un d’eux ne se plaît plus dans son département, nous pouvons l’installer ailleurs, avec son budget. Chose qui n’était pas faisable auparavant. Et nous avons aussi placé sous la supervision du décanat les plateformes de technologies, utilisées par exemple pour les analyses de séquençage génétique ou l’imagerie. En fait, j’ai toujours eu ce leitmotiv en tête : si une opportunité intéressante se présente, je la saisis sans hésiter. Quitte à ce que cela me demande un peu plus de travail que d’habitude.

C’est cet état d’esprit qui vous a permis de vivre votre « rêve américain » dans les années 80 ?

Oui. Entre ma thèse réalisée à l’Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer et mon premier poste à l’UNIL, j’ai travaillé en tant que postdoctorant puis chercheur associé à l’Université de Californie à Los Angeles. Ces trois années ont été parmi les plus belles pour moi, dans cette métropole, pour moi qui suis originaire de Romont, petite ville fribourgeoise ! On s’y est énormément amusés, avec ma femme et mes enfants. Là-bas, tout était possible, même si nous avons vécu dans des conditions financières parfois difficiles.

Des projets pour votre retraite ?

Je vais mettre mes compétences à disposition de quelques fondations dont je fais partie, dont la Fondation pour la recherche en rhumatologie. L’année qui vient, j’aimerais aussi finir d’analyser les données que j’ai générées dernièrement. Et puis, je souhaiterais pratiquer un peu plus de sport et m’adonner à des activités plus littéraires et musicales. Et, enfin, m’occuper de mes petites-filles !