Nicolas Estoppey, Céline Weyermann, Fabienne Pfeiffer et Vick Glanzmann de l’École des sciences criminelles de l’UNIL nous ont ouvert les portes du Laboratoire de criminalistique appliquée à la pollution de l’environnement. Reportage.

Embarquement à bord du Batochime, ce bâtiment au look de paquebot abritant les chercheurs en sciences criminelles de l’UNIL et les chimistes et mathématiciens de l’EPFL. But de l’expédition, guidée par le capitaine du jour Nicolas Estoppey, maître-assistant en science forensique ? Visiter le Laboratoire de criminalistique appliquée à l’environnement et comprendre comment son équipage mène ses deux missions : localiser les sources de pollution des eaux à partir de traces récoltées sur le terrain et effectuer des suivis de la concentration de contaminants dans les eaux du bassin lémanique. Ces scientifiques utilisent des capteurs dits « passifs », laissés sur place un certain temps afin qu’ils accumulent des polluants. Objectif, enrichir la compréhension des phénomènes de contamination et informer les instances environnementales régionales et internationales.

Composés interdits, mais toujours actuels

Le maître-assistant nous ouvre la porte du laboratoire N°6215, truffé d’appareils inconnus aux yeux du quidam, situé dans un secteur sécurisé. Qui fait quoi, dans cet antre aussi blanc que les blouses des chimistes ? La doctorante Fabienne Pfeiffer et Nicolas Estoppey travaillent sur les polluants hydrophobes, peu solubles, s’accumulant dans les organismes aquatiques et se retrouvant également chez l’humain. Vick Glanzmann cible pour sa thèse les composés polaires, très solubles, tels que les pesticides et les produits pharmaceutiques. La professeure Céline Weyermann dirige les thèses des doctorantes et doctorants du labo (dont font partie aussi Ines Tascon, Naomi Reymond et Sofie Huisman, absentes le jour du reportage). Le professeur Olivier Delémont apporte également son expertise dans le domaine.

« Nous collaborons avec des acteurs externes du domaine et échangeons des informations. Ils nous aident à cibler des endroits difficiles d’accès dans lesquels l’installation de capteurs passifs peut amener des informations utiles », souligne Céline Weyermann. Les membres du labo travaillent notamment avec les services de protection de l’environnement des cantons de Vaud, Valais et Genève, ainsi qu’avec des communes françaises de Haute-Savoie.

Mandatés en 2018 et 2019 par la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (Cipel), Nicolas Estoppey et Fabienne Pfeiffer ont enquêté sur les sources de polluants hydrophobes, toxiques même en faible quantité : les PCB (polychlorobiphényles), interdits en Suisse dans les années 80 mais présents par exemple dans des condensateurs et des peintures anticorrosives, les PBDE (polybromodiphényléthers), utilisés comme retardateurs de flamme, et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), issus de certaines combustions.

Fleuve, rivière, à chacun ses problèmes

Les scientifiques ont déployé des capteurs sur 46 sites allant de Brigue (Valais) à l’extrémité ouest de Genève, sur plusieurs cours d’eau suisses et français du bassin lémanique. Les résultats ont permis d’élaborer des cartes montrant les concentrations et les charges en polluants.

Des rivières comme la Chamberonne, traversant le campus de l’UNIL, présentent des concentrations en polluants nettement plus élevées que les autres cours d’eau du bassin lémanique. Au contraire du Rhône, dont l’important volume d’eau conduit à de plus faibles concentrations. « Par contre, à cause de son fort débit, son apport en polluants dans le Léman est majeur, rapporte la doctorante. Le fleuve y charrie plus de 70% des PCB. » Nicolas Estoppey précise :

« Cela ne signifie pas que le Rhône soit la seule source de pollution dans le Léman pour ces composés. Les stations d’épuration des rives peuvent y contribuer également. »

Un grain de sel dans un bassin olympique

Passons à la pratique. Pour récolter ces données, Fabienne Pfeiffer, qui se concentre pour sa thèse sur l’investigation des cours d’eau les plus pollués en PCB, utilise des feuilles de silicone comme capteurs. « Avant de les déployer sur le terrain, on les dope avec des composés de référence. Cela permet de comparer les cours d’eau entre eux, malgré des conditions de vitesse d’eau différentes. »

Les capteurs disséminés permettent d’échantillonner au moins 20 litres d’eau par jour. Ils sont laissés sur place cinq à six semaines. Pourquoi ne pas procéder à des mesures ponctuelles ? « Les micropolluants sont très faiblement concentrés. Le nanogramme par litre correspond à un grain de sel dans un bassin olympique. Ces capteurs sont assez sensibles pour parer à cela », explique Nicolas Estoppey. Autre raison, les fluctuations des concentrations dans le temps. « Si l’on mesure au moment où il n’y a rien dans la rivière, ou au contraire où on a un pic de pollution, cela n’est pas représentatif des concentrations moyennes », indique le chercheur.

Au dixième de millilitre près

Les capteurs sont rapatriés au labo pour l’étape suivante : l’extraction du polluant à l’aide de Soxhlets. « Ce système comporte du solvant, dans un ballon, qui est chauffé, puis qui retombe sur les bandelettes de silicone et extrait les composés, et ceci plusieurs fois en une nuit », explique Fabienne Pfeiffer.

Puis, l’appareil en photo ci-dessous réduit le volume de solvant de chaque extrait.

La doctorante effectue ensuite diverses opérations, dont une purification qui sert à ôter les composés qui provoquent des interférences (voir photo ci-dessous).

Dernière étape, avec cette machine comportant un chauffage en bas, et de l’azote en provenance des aiguilles : elle permet d’obtenir 0,3 millilitre de composé par flacon, donc par capteur.

« Fabienne Pfeiffer passe deux jours en laboratoire pour l’étape d’extraction », glisse Céline Weyermann.

Des composés polaires difficiles à « pêcher »

Les capteurs avec les feuilles en silicone constituent une technique bien rodée pour échantillonner les polluants hydrophobes. Pour les pesticides et résidus pharmaceutiques, il est impossible d’utiliser les mêmes capteurs car ceux-ci ont trop peu d’affinité pour les composés polaires. L’utilisation d’autres polymères comporte certains défis. « Le transfert des polluants sur le capteur est influencé par les conditions environnementales, comme la vitesse de l’eau et sa température. Il est nécessaire de connaître cette influence », note Vick Glanzmann, qui, pour sa thèse, cherche à élaborer une méthode d’échantillonnage adaptée.

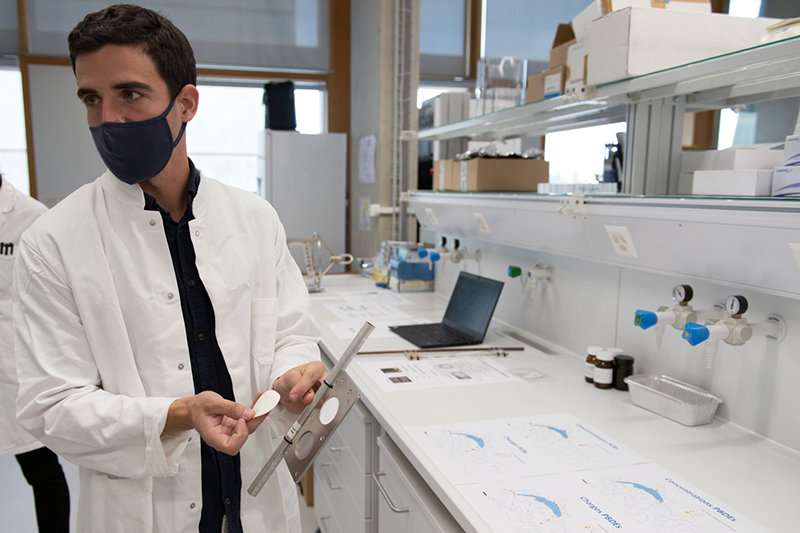

Le scientifique a réalisé des supports avec deux emplacements. L’un contient un disque échantillonnant les composés polaires, et l’autre du silicone :

Avant de déployer les capteurs dans les rivières, il a dû les calibrer en les plaçant trois semaines dans des canaux au sous-sol de l’UNIL. Il a testé quatre vitesses d’écoulement d’eau et deux températures dans une eau dopée en pesticides, ce qui lui permettra de déterminer le taux d’échantillonnage, donc la vitesse à laquelle le capteur échantillonne dans la rivière. Grâce au silicone, le doctorant pourra corriger l’impact de la vitesse de l’eau et de la température et obtenir ainsi les concentrations en micropolluants les plus fiables possibles.

Suivi d’une année

Vick Glanzmann et Naomi Reymond testent cette méthode sur cinq sites du Boiron de Morges et du Combagnou, un petit cours d’eau, puis compareront leurs résultats avec ceux de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud, qui emploie des méthodes d’échantillonnage automatique. Ces dispositifs nécessitent une source d’électricité et peuvent donc plus difficilement être installés dans des endroits moins accessibles. Or, les organismes dans les petits cours d’eau peuvent être très impactés par des épisodes de pollution aiguë, notamment suite au lessivage des pesticides par les eaux de pluie.

Les capteurs sont récupérés après deux semaines et remplacés par d’autres, pour obtenir un suivi d’une année. De retour au laboratoire, la méthode d’extraction des composés étudiés par Vick Glanzmann et Naomi Reymond s’avère moins longue que celle pour les composés hydrophobes.

Analyses high-tech

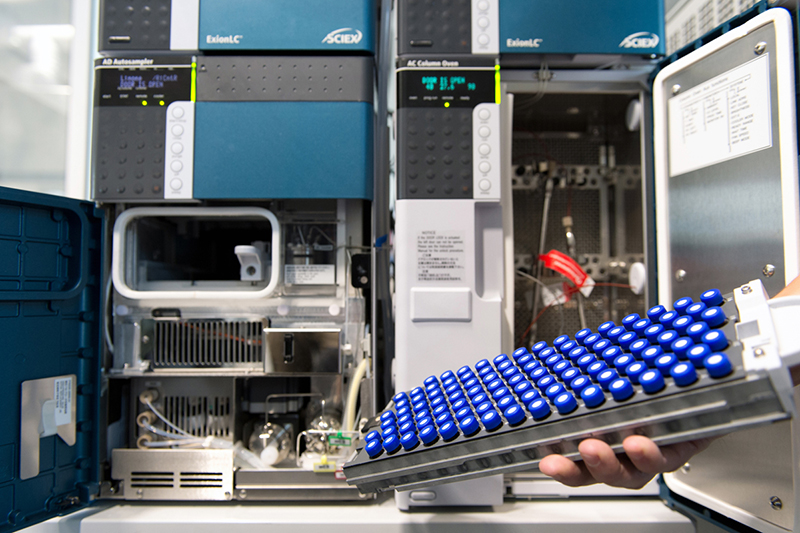

Nos interlocuteurs nous emmènent à l’autre bout du couloir, dans une salle où bourdonnent d’imposantes machines.

Il s’agit d’appareils permettant l’analyse des différents composés : chromatographie en phase gazeuse pour les polluants hydrophobes et chromatographie en phase liquide pour les polluants polaires. Le principe ? Les micropolluants sont entraînés par un gaz ou un liquide, placé dans une colonne. « Les PCB ne mettront pas le même temps pour traverser la colonne que les PBDE », illustre Vick Glanzmann.

Une fois que les molécules sont séparées, elles parviennent dans un spectromètre de masse, un instrument d’analyse détectant et identifiant rapidement par leur masse les molécules intéressantes pour les chercheurs. Il ne leur restera « plus qu’à » décortiquer les chiffres obtenus… et écrire leurs conclusions.

Notre plongée au cœur de cette méthode d’enquête autour des micropolluants touche à sa fin. Avant de regagner la terre ferme, il faut faire le shooting photo de l’équipe de moussaillons investigateurs sur une terrasse offrant une vue imprenable sur le Léman. Un lac de rêve qui, si l’on s’y penche au dixième de millilitre près, recèle des problèmes de taille…

Pour aller plus loin…

- Pôle environnement et climat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, dont font partie les professeurs Céline Weyermann et Olivier Delémont, ainsi que Nicolas Estoppey

- Le site web de la Cipel