Neuf chapitres, neuf destins. Du buste de Néfertiti à l’autel de Pergame, en passant par la Madone Sixtine et les trésors royaux du Bénin, Bénédicte Savoy retrace le parcours de ces œuvres dans À qui appartient la beauté ?, un essai récompensé par le Prix européen de l’essai, début septembre. Entretien avec cette professeure d’histoire de l’art de l’Université technique de Berlin.

Né d’une série de cours donnés au Collège de France en 2017, À qui appartient la beauté ? pose la question, question rhétorique, de savoir à qui sont les œuvres détenues dans les musées européens. Dans son ouvrage, Bénédicte Savoy retrace la longue histoire de ces objets patrimoniaux déplacés du sol qui les a vu naître. En collaboration avec l’Université de Lausanne, le Prix européen de l’essai de la Fondation Charles Veillon lui a été remis le 3 septembre 2025.

Madame Savoy, vous utilisez le terme de translocation plutôt que de parler de spoliation en évoquant ces œuvres d’art. Pourquoi ce choix ?

Bénédicte Savoy : Je travaille depuis des décennies sur le sujet de l’acquisition de patrimoines dans des contextes de pouvoir asymétrique : guerre, conflit, colonisation. Ma première grande enquête était consacrée à la manière dont la Révolution française, au nom de la liberté, est allée prendre, partout en Europe, des collections déjà constituées, parfois publiques, avec cette doctrine que l’art est un produit de la liberté. C’est une rhétorique assez perverse pour légitimer l’appropriation par la France de galeries entières dans toute l’Europe.

Pour rester le plus nuancé possible, sans être lâche, il fallait un outil qui permette de penser les deux côtés de ces actes, celui du vainqueur et celui du vaincu. Un terme plus neutre, au sens conceptuel. Car « spoliation » ou « rapines napoléoniennes » sont des termes qui encapsulent déjà des interprétations. D’une part, il y a l’émotion des vainqueurs qui pensent que réunir tous les arts, constituer une énorme accumulation, va faciliter la conservation, la restauration et le progrès des arts. De l’autre, il y a le traumatisme des dépossédés. Utiliser le terme de translocation permet d’expliquer le changement de lieu et la transformation qui se produit au moment de ce changement.

Les musées ne nous incitent pas à penser le temps de ces institutions plutôt que le temps des objets. J’ai voulu glisser un petit grain de sable dans le mécanisme mental qui se crée quand on se rend au musée.

Pour Schiller, la beauté appartient à ceux qui la comprennent. Et pour Vivant Denon, directeur général des musées de France entre 1802 et 1815, à ceux qui savent la mettre en valeur et la préserver. Qu’en pensez-vous ?

Ces réponses sont une manière de justifier ces actes. Il suffit d’assigner les autres dans une incompétence, dire qu’ils n’ont pas le matériel pour conserver, pas les connaissances pour apprécier, pour justifier que cela ne leur appartient pas. Ces dernières années, j’ai souvent entendu : « Ils ne savent pas que c’est de l’art » ou « S’ils n’avaient pas fréquenté nos musées, ils ne sauraient pas ce qu’ils ont ». C’est faux. Aujourd’hui encore, il y a, dans les royaumes africains traditionnels, des guildes ou des familles d’artistes. Au Nigeria, à Benin-City, vous avez une rue entière consacrée aux artistes royaux. Au Bénin, des castes de sculpteurs de père en fils existent.

À présent, les biens culturels sont davantage protégés. Il y a la Convention de La Haye de 1954 et le texte de l’Unesco de 1970. Pour autant, il est surprenant de constater que, dans ce dernier, on fasse reposer sur les victimes potentielles la charge de la protection des œuvres. Un paradoxe ?

Ce n’est pas si paradoxal, lorsque l’on pense à d’autres formes de violence, notamment celles faites aux femmes. C’est une forme de maintien de la domination, d’obliger la victime à apporter des preuves. Avec Felwine Sarr, j’ai réalisé un rapport pour le président Emmanuel Macron en 2018 sur la restitution des collections publiques françaises d’œuvres d’art africaines. Dans ce rapport, nous avons insisté sur le fait d’inverser la charge de la preuve et de demander aux musées de prouver que cela a été déplacé avec le consentement des personnes concernées.

Comment cela a-t-il été accueilli ?

Après la remise de ce rapport, le président du musée du Quai Branly, qui nous avait soutenus dans ce travail, était mécontent. Pour lui, il s’agissait d’un cri de haine contre les musées. Peu après, le Quai Branly s’est lancé dans une contre-enquête à propos de la mission Dakar-Djibouti, une mission scientifique de deux ans, qui a rapporté plus de 3000 objets. Entre 1931 et 1933, des scientifiques ont relié ces deux villes, s’arrêtant dans les villages, remplissant les véhicules d’objets, prenant des photos et des notes.

Notre rapport a montré qu’une enquête scientifique peut être violente, allant à l’encontre du consentement des populations. Cette contre-enquête a mis en évidence des conditions d’acquisition souvent pires que celles que nous imaginions. La mission Dakar-Djibouti était peut-être scientifique, mais elle s’est déroulée dans une extrême violence. Ces pièces patrimoniales, qui avaient une importance politique, rituelle ou autre, ont été arrachées. On menaçait la population, parfois avec des armes. On donnait 10 francs en échange. Désormais, il y a un vrai changement de paradigme, y compris en France. L’exposition actuelle du Quai Branly le prouve.

Dans votre essai, vous parlez d’« injustice patrimoniale ». La réparation de cette injustice passe-t-elle nécessairement par la restitution ?

Oui. Tant que vous n’utilisez pas ce terme, tant que vous ne menacez pas les musées de restitutions, les archives ne s’ouvrent pas, la parole ne se délie pas et les musées se désintéressent de la question. Cette notion de restitution implique également une restitution du savoir. Faire l’effort d’informer les visiteurs et visiteuses et celles et ceux qui ont été dépossédés. Cette restitution du savoir peut être choquante, traumatisante. Elle peut créer des frustrations. Il faut y aller de manière douce, prudente, respectueuse. Prendre le temps.

D’aucuns voient les restitutions comme une forme d’autoflagellation d’un passé colonial. Que leur répondez-vous ?

Avant tout, la question est de savoir si on veut continuer au XXIe siècle sur les bases du XIXe, avec un contexte colonial d’agression. Ou si l’on reconnaît avoir gardé le silence durant 100 à 150 ans et posséder des musées qui explosent de richesses. Que veut-on faire de ce constat ? Continuer à accumuler ? Jusqu’où ? Tout cela est aussi lié à l’exploitation de la Terre et à notre consommation. Que veut dire cette frénésie d’avoir plus ? Pourquoi ne pas désaccumuler aussi un peu dans les musées ?

Et la Suisse, dans tout cela ?

La colonisation peut prendre diverses formes. Si la Suisse n’a pas eu de colonies propres, elle a eu une très grande activité missionnaire. Ces missionnaires sont souvent arrivés un peu avant les puissances politiques. Grâce à leur proximité linguistique, la colonisation allemande s’est ainsi appuyée sur la mission de Bâle, au Cameroun. Dans sa logique d’évangélisation, cette mission confisquait des pièces qu’elle brûlait ensuite. Progressivement, elle est entrée en contact avec les musées coloniaux allemands. Ceux-ci lui ont demandé de ne pas les détruire, mais de les leur transmettre. Ce passé n’est pas du colonialisme politique, mais religieux.

Il y a également le colonialisme commercial. Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel a par exemple demandé à des missionnaires de leur acheter des œuvres, puis de les rapporter lors de leurs vacances. Il y a deux ans, les musées d’ethnographie suisses ont œuvré ensemble à faire un grand rapport sur la question de l’acquisition des « bronzes du Bénin » pillés par l’armée britannique en 1897 et très présents en Suisse.

En dehors des restitutions, comment les musées européens peuvent-ils s’abstraire de ce passé colonial ? En contextualisant ?

Il n’y a pas de solution miracle, ni de musée idéal. La seule recette est d’essayer de dénouer les nœuds en en parlant. Chaque musée a son histoire, comme les humains. Parfois, il faut mettre ces institutions sous pression. On les sent tellement nouées, crispées. Leurs collections ne sont pas arrivées par hélicoptère un beau jour, mais souvent dans les valises de militaires ayant commis des massacres, autorisé des viols collectifs. Cette contextualisation doit se faire et des musées le font. Sans quoi, on trompe le public.

Avez-vous d’autres projets en cours ?

J’en ai beaucoup. Le plus actuel est en lien avec le musée du Prado, à Madrid. En novembre dernier, il m’a chargée d’une réflexion sur l’année 1815 et les restitutions. L’Espagne avait beaucoup perdu, volée par la France. J’ai rédigé un essai sur le sujet que je viens d’achever. Il s’intitulera 1815, le temps du retour, à paraître en janvier 2026. Un autre axe de travail est une réflexion sur l’extractivisme culturel. Pourquoi on creuse, pourquoi chez les autres.

Une « chance intellectuelle »

Le Prix européen de l’essai de la Fondation Charles Veillon est décerné depuis 1975. « Cette longévité est une marque de qualité, souligne Bénédicte Savoy, quarante-septième lauréate. Ce prix m’a fait très plaisir. Me retrouver dans cette famille prestigieuse est très honorifique. Une partie des personnes présentes lors de la cérémonie étaient là pour le prix lui-même, mais certaines m’ont déclaré qu’elles n’iraient plus dans les musées de la même manière. En tant qu’universitaire, avoir l’impression que ce que vous faites sert est important. Cela prouve qu’il y a une responsabilité de la recherche. » Le 3 septembre, à l’Opéra de Lausanne, l’historienne de l’art française a d’ailleurs rappelé que « les restitutions n’ont jamais tué les musées ».

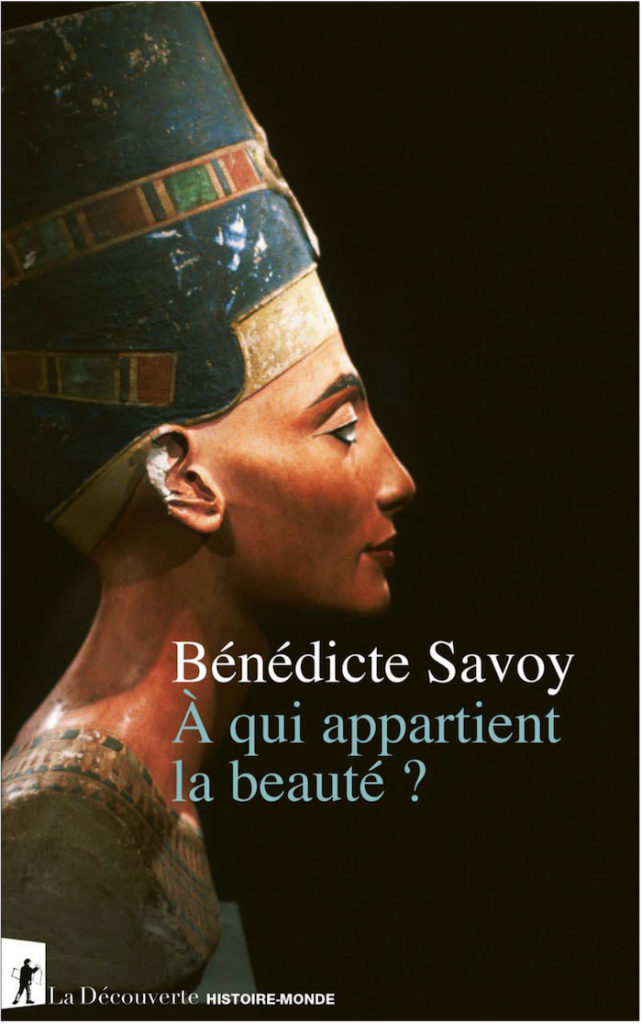

À qui appartient la beauté ?, Bénédicte Savoy, éditions La Découverte, février 2024