Avancée majeure dans l’étude de l’odorat. Un groupe de recherche de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL a découvert une nouvelle méthode pour étudier le système olfactif de manière ex vivo, valide tant sur la souris que sur l’humain.

Un délicat fumet de pâtisserie qui réveille notre madeleine de Proust, une odeur de pain brûlé qui nous met en alerte ou encore un fabuleux tourbillon de senteurs qui émane de la cuisine de notre grand-mère, véritable cordon bleu. Vous les sentez ? À la fois intime et universelle, la sensibilité olfactive est une fonction essentielle qui donne cependant à la recherche son lot de fil à retordre, notamment en termes d’approches méthodologiques.

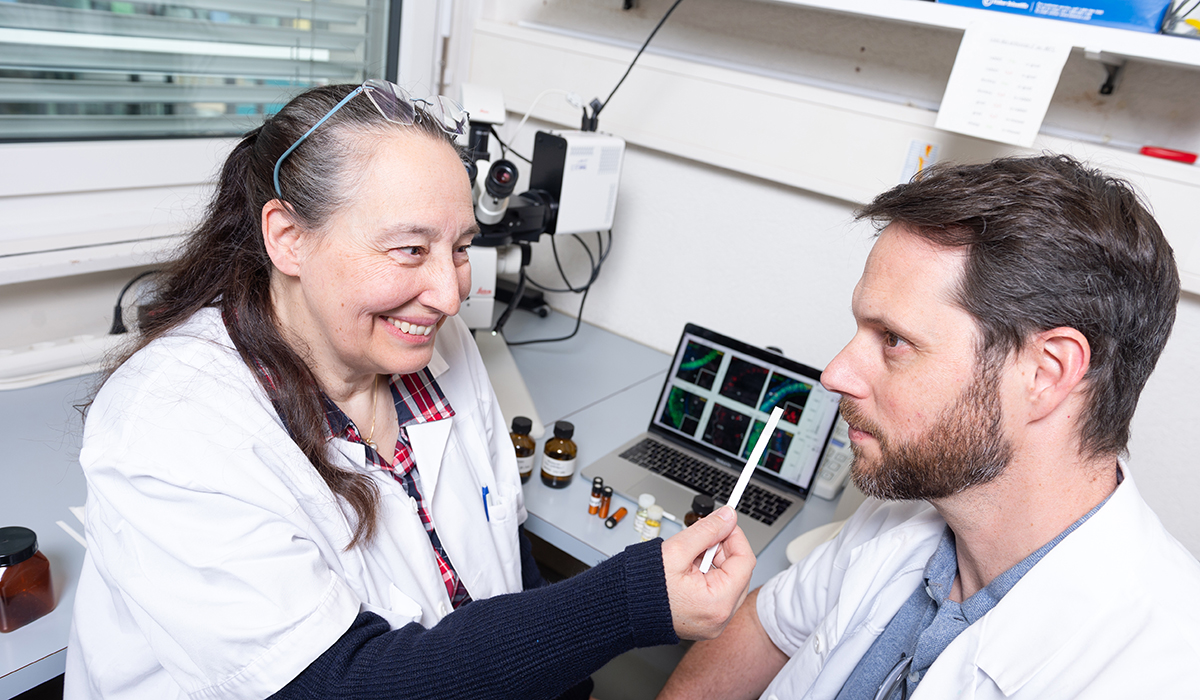

Fin 2024, une équipe de recherche du Département des sciences biomédicales (DSB) de la Faculté de biologie et médecine (FBM) de l’UNIL est cependant parvenue à réaliser une avancée considérable, publiée en décembre dans l’International Journal of Molecular Sciences, en découvrant un test innovant pour étudier le système olfactif. Élément clé ? La méthode s’est révélée valide aussi bien sur la souris que sur l’homme, ouvrant la voie, qui sait, à une meilleure compréhension des troubles olfactifs.

Test innovant !

Cette nouvelle approche analyse l’activité neuronale ex vivo, en observant la phosphorylation de la protéine ribosomale S6, également nommée rpS6. Concrètement, il s’agit de prélever des tissus olfactifs et de les maintenir en conditions contrôlées, soit dans un milieu qui reproduit artificiellement un environnement physiologique déterminé (température, humidité, pression). On expose ensuite ces tissus à des molécules odorantes spécifiques afin d’observer leur réaction. Si un neurone est activé par une odeur, la protéine rpS6 à l’intérieur de la cellule se modifie. On dit alors qu’elle est phosphorylée.

« En observant cette phosphorylation, on peut voir quels neurones réagissent à telle ou telle odeur, mais aussi comment les conditions environnementales influencent leur activation », explique Marie-Christine Broillet, professeure associée à la tête du groupe de recherche. Et en effet, le test a révélé que le contexte environnemental a bel et bien un impact sur l’odorat. « Nous avons observé que la température ambiante influence directement la sensibilité olfactive », note Julien Brechbühl, dernier auteur de l’étude. Notamment via le ganglion de Grueneberg, une petite structure située à l’entrée des narines des rongeurs. « À 4 °C, ces neurones sont bien plus réactifs qu’à 37 °C. »

Cette nouvelle méthode d’analyse a également fait ses preuves sur des biopsies humaines. À terme, elle pourrait donc aboutir à des applications médicales concrètes et même devenir, qui sait, un outil de diagnostic pour d’autres types de recherches en neurosciences sensorielles. « Le fait de pouvoir tester ex vivo des échantillons humains avec précision ouvre des perspectives diagnostiques très intéressantes, se réjouit Julien Brechbühl. Nous espérons que cette approche pourra être utilisée pour étudier la perte d’odorat chez des patients souffrant de maladies neurodégénératives, comme l’alzheimer, voire d’infections virales, comme le Covid-19. Mais on pourrait aussi imaginer un jour un test olfactif basé sur notre méthode, capable de détecter des déficiences olfactives avant même que le patient ne s’en rende compte. » À Marie-Christine Broillet de compléter : « Ou cette méthode pourrait aussi être utilisée pour évaluer l’impact de la pollution environnementale sur l’olfaction. »

Odorat et défis méthodologiques

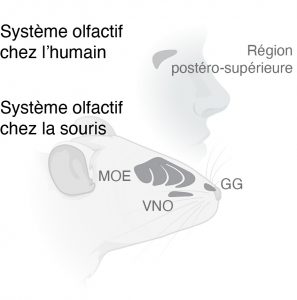

Ce nouveau modèle d’observation permet d’étudier les différentes parties du système olfactif de la souris (épithélium olfactif principal, organe voméronasal et ganglion de Grueneberg) de manière non seulement plus simplifiée « qu’en utilisant un appareillage d’imagerie ou en posant des microélectrodes sur une cellule », précise Julien Brechbühl, mais il respecte aussi le principe des 3R, puisqu’il évite le recours à des expériences in vivo potentiellement stressantes pour les souris.

Jusqu’à présent, l’étude de l’olfaction reposait principalement sur deux approches : l’observation du comportement des souris et l’utilisation de cultures cellulaires pour mimer le vivant. Mais ces méthodes présentent certaines limites. « Elles nécessitent un équipement conséquent et ne garantissent pas forcément des résultats robustes, notamment au niveau cellulaire », expliquent les deux scientifiques. Difficile en effet d’étudier la façon dont une cellule réagit à une odeur, à une pression environnementale ou à un facteur extérieur impactant son environnement. Quant à nos amis rongeurs, « ce ne sont pas des machines qui sentent une odeur à la demande, poursuit Julien Brechbühl. Ils peuvent être distraits, stressés ou simplement ne pas vouloir interagir avec le parfum testé. Ce qui peut compliquer l’interprétation des données. »

Marie-Christine Broillet précise d’ailleurs que l’odorat a jusqu’ici été un système peu étudié par la communauté scientifique. Car « il a longtemps été considéré comme un sens purement esthétique, explique-t-elle. Je pense que le monde a réellement pris conscience de son importance avec la pandémie de Covid. »

Sérendipité à l’Université

L’histoire de cette découverte est aussi celle d’un heureux hasard. À l’origine, le groupe de la professeure Broillet ne cherchait pas à développer une nouvelle méthode, mais simplement à former une étudiante en médecine aux techniques de laboratoire. « Pour lui faire découvrir le monde de la recherche, nous lui avons proposé de réaliser quelques manipulations types », racontent les deux scientifiques. Ce faisant, ils ont vite été surpris de constater des schémas d’activation inattendus, en lien avec la protéine rpS6. « Forcément nous avons voulu explorer cette voie plus en profondeur. » Le groupe était toutefois loin de se douter qu’il aboutirait à une telle avancée. Un bel exemple de sérendipité à l’Université, né d’une coïncidence de formation !