Terminer son message avec un clin d’œil ou un cœur rouge révèle une complexité autant culturelle que psychologique et technologique. Une équipe de la Faculté des lettres tente de résoudre ce casse-tête et de comprendre la manière dont les emojis peuvent impacter notre langage sur le long terme. Pour résoudre cette énigme, elle a besoin de vous.

Mouvement automatique, ajouter un petit visage jaune souriant à la fin d’un message semble anodin. Il cache pourtant une équation inconsciente complexe. Aris Xanthos, chercheur à la section des sciences du langage et de l’information de la Faculté des lettres, mentionne quatre raisons qui nous poussent à prendre le temps de rechercher le bon emoji lorsque nous parlons sur nos téléphones : clarifier le sens d’un message, transmettre une émotion, rajouter une touche esthétique ou instaurer un climat relationnel spécifique.

Les éléments qui se bousculent dans nos têtes ?

Malgré ces bonnes raisons, d’un côté il y a celui qui a cette capacité singulière d’aligner dix visages pleurant de rire à la suite et, à l’opposé, celui qui finit ses phrases avec un point qui glace le sang. Quelles sont les raisons qui expliquent la variété d’utilisation des emojis ? « Il y a de nombreux facteurs, explique Aris Xanthos, et ils sont très difficiles à démêler. » Parmi ceux-ci, la culture joue un rôle très important, avec probablement des différences liées à la langue. Des éléments interpersonnels sont aussi à prendre en compte : « Il semble que l’utilisation d’emojis diminue au fil des années d’une relation. On passe du plus émotionnel au plus fonctionnel. » C’est comme si, avec le temps qui passe, les sentiments étaient compris sans besoin de les expliciter et le climat relationnel devenait moins fragile. Sans oublier l’évolution de la technologie qui vient compliquer l’analyse. Le dictionnaire automatique, l’avènement des stickers… Et les emojis ne sont pas seuls : il y a une véritable compétition entre les indices paraverbaux, tels que l’utilisation de la ponctuation ou d’orthographe non conventionnelle. « Merci ? », « merci 🙂 », « merci !! » ou encore « merciiii » se battent dans nos têtes pour prendre la première place au sein de nos conversations. Tous ces éléments rassemblés, le calcul devient vite compliqué.

Les emojis peuvent-ils transformer notre langage ? ?

Le but de la recherche What’s new, Switzerland ? est justement de démêler tous ces facteurs. Et pas seulement : l’équipe de scientifiques souhaite analyser la façon dont l’utilisation des icônes jaunes dans le numérique rétroagit sur la communication. En d’autres mots, puisque nous utilisons de plus en plus ces petites images dans nos discussions numériques, est-ce que notre façon d’échanger, plus généralement, en est impactée ? « Il serait possible par exemple que le remplacement de l’écriture littérale « je suis triste » par des emojis qui pleurent impacte notre vocabulaire sur le long terme. Avec le temps, nous utiliserions de moins en moins de mots émotionnels dans nos conversations. » Mais cela reste une hypothèse : l’étude est en cours, et c’est votre participation qui permettra à l’équipe de répondre à ces questions. Vous pouvez les aider en partageant anonymement les discussions WhatsApp que vous souhaitez et, par la suite, noter comment vous évaluez la signification des petites têtes jaunes. Sur cette base, un algorithme pourra être développé pour juger par lui-même du rôle des emojis.

Toute une équipe ! ?

Il faut de la pluridisciplinarité pour saisir le sens caché des conversations. Aris Xanthos, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL, est linguiste et informaticien, Prakhar Gupta, postdoctorant à l’UNIL, exploite le machine learning dans un contexte multilingue, Leyla Benkais est assistance-étudiante en parallèle de son Master en humanités numériques à l’UNIL et Emilie Wyss se charge de la communication du projet. Tous ces talents sont financés par le NCCR Evolving Language, un centre de recherche qui tente de comprendre l’évolution passée et future du langage.

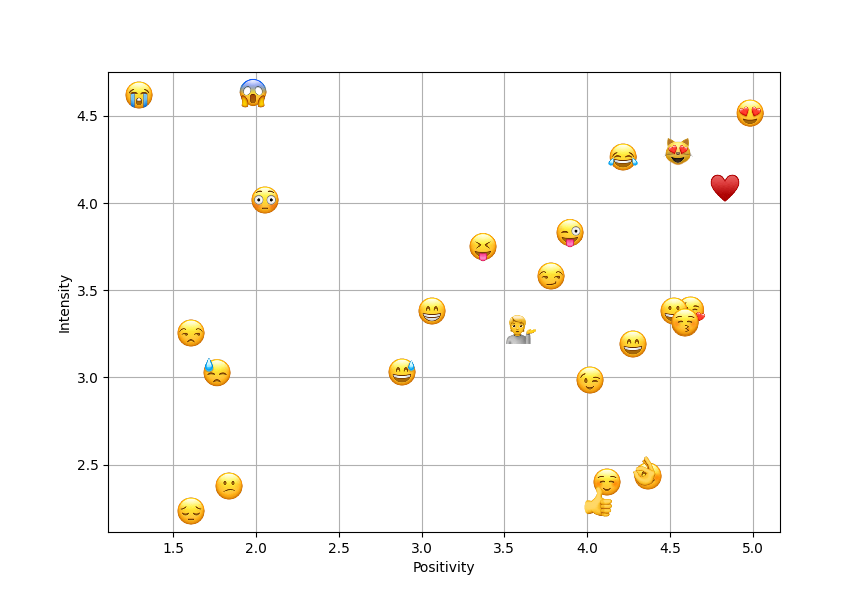

Jamais deux projets sans trois ???

Le groupe de recherche n’est pas au début de sa quête. En 2020 déjà, il s’est intéressé à une base de données récoltée entre 2010 et 2014 par l’Université de Zurich nommée « What’s up, Switzerland ? ». « Le contexte multilingue de cette étude menée en Suisse était très intéressant. Toutefois, compte tenu de la rapidité de l’évolution de la technologie, les informations sont déjà anciennes », commente Aris Xanthos. En 2021, le chercheur décide de monter le projet ACCOMOJI avec Anita Auer et Robert West, un projet CROSS UNIL-EPFL. Le trio recrute une équipe et s’intéresse au phénomène d’accommodation des emojis dans WhatsApp, ou la manière dont nous modifions notre utilisation des emojis afin de nous rapprocher ou nous distancier d’un interlocuteur dans une conversation. Dans cette recherche, les scientifiques ont notamment demandé aux participants d’évaluer les images en termes de positivité et d’intensité. Le graphique suivant a pu être construit sur la base des réponses :

Compte tenu de la richesse de nos discussions, des données plus nombreuses et plus récentes sont nécessaires pour en tirer des conclusions significatives. C’est pour cette raison qu’une nouvelle collecte est aujourd’hui lancée.

À vous de jouer ! ?

La science participative était une évidence pour Aris Xanthos depuis le début du projet : « La langue n’appartient pas aux grammairiens ou aux linguistes. Elle appartient à toutes celles et ceux qui la pratiquent. Alors qui de mieux qu’eux pour nous dire quel est le sens d’un emoji ? »

Vous souhaitez aider l’équipe dans sa collecte de données ? Le partage de conversations WhatsApp se fait sur le site du projet, pour toute personne de plus de 16 ans qui réside en Suisse. Les textes de toutes les langues sont acceptés (avec une priorité portée sur les langues nationales, y compris le romanche, ainsi que l’anglais) jusqu’à fin octobre. Le consentement de chaque participant intervenant dans la discussion est nécessaire. Avec un peu de chance, vous gagnerez même une carte-cadeau dans le tirage au sort hebdomadaire !

« J’ai bien conscience que partager ses conversations WhatsApp n’est pas facile. Mais nous avons fait de notre mieux pour préserver l’anonymat des participants et participantes. Ils peuvent notamment demander de supprimer des mots particuliers qui pourraient échapper à nos algorithmes de désidentification, comme des surnoms par exemple, explique le chercheur. J’espère que nous obtiendrons assez de données. Ce type de recherche permet non seulement de mieux saisir l’évolution de notre langue, mais il peut aussi avoir des applications pratiques, tel que lutter contre le cyberharcèlement. »

Pour aller plus loin… ??

- Participez au projet

- Retrouvez les liens des anciens projets : What’s up Switzerland et ACCOMOJI

- Peur pour vos données ? Lisez ce à quoi les scientifiques s’engagent

- Explorez l’encyclopédie des emojis « Emojipedia » ou traquez l’utilisation des emojis sur Twitter en temps réel