Allaiter, ce n’est pas seulement nourrir son enfant. C’est aussi un acte politique, socio-économique, dont la perception a évolué au fil des siècles. Au CHUV, une exposition de photos met en lumière cette pratique. L’occasion de déconstruire quelques mythes avec trois spécialistes.

Le lait maternel, un caméléon que société et nation ont tenté de s’approprier. Objet de transmission symbolique, il est entouré de nombreuses croyances, comme celle de modeler l’individu. Dans la Grèce antique, on le pensait issu du sang menstruel ; on lui attribuait la naissance de la Voie lactée. Et on exigeait de la nourrice qu’elle ressemble physiquement à la mère, possède de bonnes mœurs et se charge d’un enfant du même sexe que le sien.

Au Moyen Âge, le colostrum, premier lait très nourrissant bourré d’anticorps, était considéré comme néfaste. On préférait faire jeûner le nouveau-né jusqu’à une semaine, lui donner du vin ou de l’ail plutôt que cette substance. En 1762, dans Émile, Rousseau attribue au refus d’allaiter la corruption des nations européennes.

Pour se substituer à la mère, des nourrices ont toujours existé, avec plus ou moins d’acceptation selon les époques. En 1874, le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle va jusqu’à parler d’« assassinats prémédités », estimant que « l’allaitement étranger est presque équivalent à l’abandon des enfants sur la voie publique ».

Esthétique et informatif

Installés à la maternité du CHUV, une trentaine de clichés de la photographe polonaise Jagoda Wiśniewska mettent en lumière la pratique de l’allaitement. Les images de « MLEKO : explorer les laits maternels » sont accompagnées d’encadrés scientifiques pour les replacer dans leur contexte. Des témoignages de mamans agrémentent le tout.

« Mleko signifie lait en polonais, relève Laurence Monnais, coresponsable scientifique de l’exposition et professeure ordinaire en histoire de la médecine et de la santé publique à l’Institut des humanités en médecine (IHM). Passer par la photographie rend certains enjeux plus accessibles et visibles, moins stigmatisants et polarisants. Il ne s’agit pas de faire de cette exposition un outil de promotion de l’allaitement en tant que tel, mais d’en parler sur un mode à la fois esthétique et informatif, qui rende compte de la complexité d’une pratique souvent naturalisée et d’une pluralité d’expériences. »

Le lait a un sexe

Le lait maternel, un vrai caméléon. « Il est en constante adaptation dans sa composition », révèle Céline Fischer-Fumeaux, médecin au Service de néonatologie du CHUV, professeure associée en Faculté de biologie et de médecine de l’Unil et coresponsable scientifique de l’exposition. Il change d’un moment à l’autre de la journée, d’un moment à l’autre de la tétée, en fonction de multiples facteurs, pour répondre aux besoins personnalisés du nourrisson. »

Le lait s’adapte même selon que l’on nourrit une fille ou un garçon. « Si on observe les besoins métaboliques et l’évolution des enfants dans les premiers mois, les courbes de croissance sont spécifiques à chaque sexe », souligne la spécialiste.

Sa composition est très complexe, constituée de glucides, protéines et lipides, dont des acides gras que l’on ne retrouve pas dans d’autres laits, mais aussi des anticorps, des cellules souches, des bactéries et des prébiotiques pour nourrir ces bactéries. « Nous n’avons pas encore élucidé tous ses composants. Cela représente un vaste champ d’investigation. Il s’agit d’un système biologique complexe et fascinant, inégalé techniquement. »

Entre amour et désamour

La promotion de l’allaitement au fil des siècles n’a rien de linéaire. « Il y a des moments où l’on promeut fortement l’allaitement maternel, comme à la fin du XIXe siècle. On veut alors des nations fortes avec des bébés en bonne santé et on est persuadés que les mères le feront mieux que des nourrices. Il y a tout un discours idéologique en arrière-plan », constate Laurence Monnais.

Avec la démocratisation des laits industriels, un revirement s’opère : le lait maternel a moins la cote, apparaît comme moins moderne, moins pratique. Il faut attendre les années 80 et l’augmentation des connaissances scientifiques dans le domaine pour voir apparaître des campagnes internationales de promotion.

Juste équilibre

Mais favoriser cette pratique, c’est d’abord déconstruire un autre mythe. « L’allaitement est naturel, mais il n’est pas forcément évident. C’est un apprentissage qui peut être difficile, douloureux, rappelle Céline Fischer-Fumeaux. Une préparation en amont est un facteur déterminant de réussite. Les études montrent que l’implication du coparent dans le processus de décision et le soutien à l’allaitement en augmente les chances de succès, la durée et améliore le vécu des deux parents. »

Et la néonatologue insiste sur le respect du choix de la nutrition de l’enfant. Dans tous les cas. « Il faut trouver une approche promouvant l’allaitement comme aliment de référence en santé publique, tout en respectant et soutenant les situations de non-allaitement au niveau individuel. »

D’autres légendes urbaines persistent également sur le sujet, comme la taille de la poitrine qui pourrait influencer la lactation, l’interdiction stricte d’allaiter en cas de maladie ou la nécessité de suivre un régime particulier. « Ces fausses croyances sont sources de difficultés et de culpabilité pour les mamans. L’important est surtout de s’hydrater, de s’alimenter sans contraintes particulières et de pouvoir avoir accès à des soins et du soutien appropriés », résume Céline Fischer-Fumeaux.

Facteurs d’inéquité

L’allaitement est révélateur d’inégalités. Certains critères comme la migration, une certaine précarité, un moindre accès à des études supérieures jouent un rôle défavorable. Pour autant, il s’avère aussi bénéfique pour les mères. Après l’accouchement, il aide l’utérus à se contracter et limite les hémorragies, permettant à la femme de refaire des réserves de fer. À plus long terme, il diminue les risques de diabète, d’obésité, d’ostéoporose et de certains cancers gynécologiques.

Plus nébuleux que le chocolat

Les taux d’allaitement varient beaucoup d’un pays à l’autre, mais aussi d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même pays. Un Milchgraben existe par exemple entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, plus favorable à l’allaitement.

Pour autant, la Suisse ne fait pas figure de bon élève. Elle arrive en septante et unième position sur une centaine de pays en termes de politique d’allaitement, selon une étude du World Breastfeeding Trends Initiative. Dans notre pays, un monitorage se fait… tous les dix ans. Une enquête en 2004, en 2014, et on attend encore les chiffres pour 2024. Difficile, dans ce cadre, d’avoir une vision claire de la situation actuelle. « Sur la base des chiffres de 2014, le taux d’initiation des mères commençant à allaiter en maternité est très élevé, de l’ordre de 95% ou plus. Mais on enregistre un effondrement dans les premières semaines et encore plus après quatre mois, au moment de la reprise du travail. Il faudrait mettre un vrai système de soutien en place, afin que les femmes voulant poursuivre l’allaitement en aient la possibilité, qu’elles travaillent ou non », précise Céline Fischer-Fumeaux.

Et la pédiatre du CHUV effectue une comparaison parlante. « Je prends souvent l’image du chocolat. On possède les statistiques annuelles de sa consommation moyenne en Suisse par habitant, alors que l’on a des chiffres sur l’allaitement tous les dix ans. »

Discours culpabilisant

Pour Irène Maffi, l’allaitement n’est pas qu’une histoire de femmes. La professeure ordinaire en Faculté des sciences sociales et politiques de l’Unil souligne d’ailleurs la pression qui pèse sur elles. « Un père peut aussi aider. Et une mère qui refuserait d’allaiter est mal vue. De plus, il faudrait avoir une disponibilité totale, la maman passant toujours au second plan. »

Et d’ajouter : « Entre des recommandations médicales et des lois et normes sociales qui ne les favorisent pas, les femmes se retrouvent coincées. En Suisse, on a l’impression que les enfants représentent un loisir personnel. Alors qu’il s’agit de nouveaux membres de la société pour lesquels l’État devrait investir des ressources, afin de réduire la charge des familles et surtout des femmes. »

Dans un ouvrage, l’anthropologue dénonce aussi le diktat de la pesée et des mensurations des bébés. « Tout doit s’adapter aux courbes construites sur la base de moyennes statistiques qui, de modèles mathématiques, deviennent la norme physiologique. Pourquoi les enfants devraient-ils tous grandir de la même manière ? »

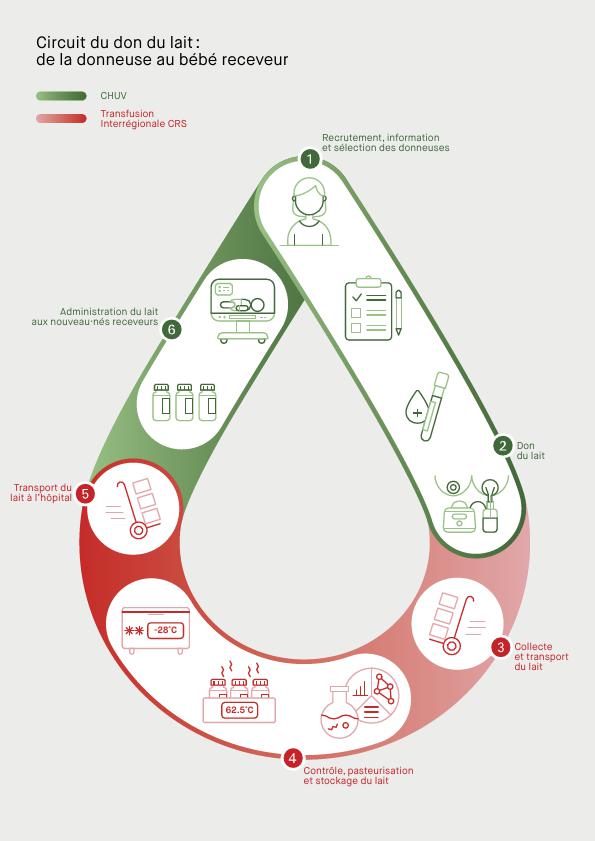

Banque de lait

Unique en Suisse romande, le Lactarium du CHUV a fêté ses trois ans le 20 mai. Il a déjà nourri quelque 700 prématurés depuis son ouverture. « Pour traiter les patientes et patients les plus vulnérables, le lait maternel de donneuses est très protecteur, résume Céline Fischer-Fumeaux, responsable du Lactarium. Il protège notamment de l’entérocolite nécrosante, une complication digestive très redoutée chez les prématurés. En plus des coûts humains, avec des conséquences sévères et potentiellement mortelles pour l’enfant, le coût estimé d’une entérocolite pour le système de santé oscille entre 200’000 et 500’000 francs par cas. Avec le lait de donneuses, on diminue de moitié au moins ces complications et leur évolution est moins sévère. »

Grâce à une meilleure tolérance digestive, les prématurés peuvent ainsi être nourris plus vite, avec moins d’alimentation par cathéter, moins d’infections et une durée d’hospitalisation raccourcie. Et ne pensez pas que les mères ainsi « aidées » allaiteront moins. Là aussi, c’est une fausse croyance. « On parle de breastfeeding bridging. Cela permet de faire le pont, le temps de mettre l’allaitement en place », explique la pédiatre.

Élan de générosité

Ce précieux nectar est recueilli dans des conditions strictes d’hygiène, congelé, pasteurisé et recongelé Il est aussi poolé, soit homogénéisé en mélangeant plusieurs laits. Parfois, le Lactarium propose du lait du même sexe que le nourrisson pour éviter de heurter certaines sensibilités face à ces préparations anonymisées. Le milk kindship, ou filiation de lait, est en effet répandu par exemple dans certains pays arabes, qui considèrent que les bébés allaités par une même femme deviennent frère et sœur de lait, comme s’ils étaient affiliés par le sang.

Pour devenir donneuse au Lactarium, il faut résider à une heure du CHUV au maximum. Le lait est collecté à domicile par le centre Transfusion interrégionale CRS, qui assure également la sécurité et la qualité de son traitement. Une cinquantaine de mamans sont recrutées par an, certaines pour la seconde fois. Des collaboratrices de l’hôpital y participent aussi. « Nous avons été très impressionnés par l’élan de générosité et d’altruisme de toutes ces femmes, se réjouit Céline Fischer-Fumeaux. Une sorte de sororité. »

« Mleko : explorer les laits maternels » : hall d’entrée de la maternité du CHUV, Pierre-Decker 2, à Lausanne. À l’automne, un deuxième volet de l’exposition sera présenté à l’Institut des humanités en médecine (IHM), Provence 82, à Lausanne. Il mettra en particulier en valeur des objets médicaux issus de la collection de la bibliothèque de l’IHM.