Nom complet : CALCISOL anthropisé rédoxique

Qu’est-ce qu’un calcisol ?

Un calcisol est un sol dans lequel le calcium sous forme Ca2+ est abondant et représente le principal cation échangeable. Dans le cas du CALCISOL anthropisé rédoxique du site 3, de la recristallisation de calcite est même visible dans les horizons profonds.

Le calcium vient généralement d’un matériel parental carbonaté. Le pH d’un calcisol est normalement neutre ou alcalin (d’une valeur égale ou supérieure à 7). Le pH indique la quantité de ion H+ en équilibre avec le sol à un instant donné. Le pH relativement élevé dans les calcisols est dû au pouvoir tampon des carbonates : ces derniers réagissent avec les H+ du sol et les consomme, limitant ainsi leur présence. La consommation des H+ par les carbonates relâche notamment l’ion Ca2+. Si les carbonates sont présentes en grande quantité, leur pouvoir tampon a tendance à stabiliser le pH aux alentours de 8.

Les cations Ca2+ se retrouvant dans la solution du sol seront lixiviés (notamment par les eaux de percolation) vers les horizons inférieurs, appauvrissant l’horizon supérieur. Ce processus s’appelle la décalcification (attention à ne pas confondre avec la décarbonatation!). Dans certains cas, la faune du sol (par ex. les lombrics) peut ramener une certaine quantité de calcium en surface par ses déplacements, permettant de ralentir la décalcification pendant un certain temps.

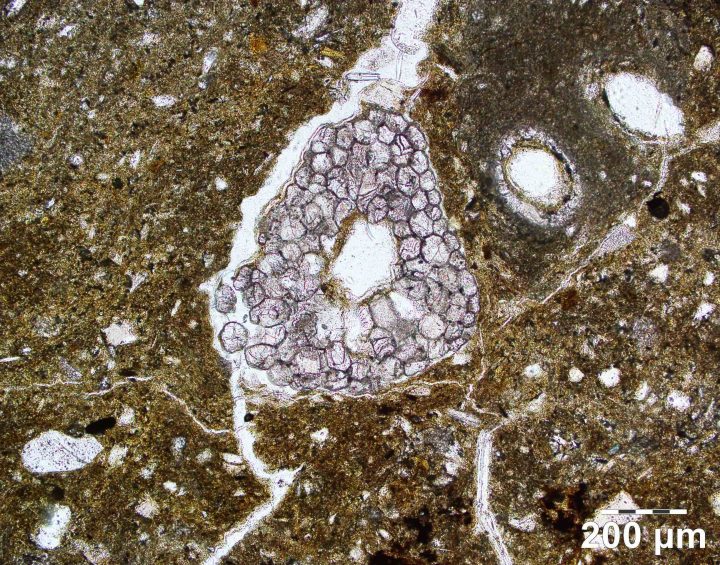

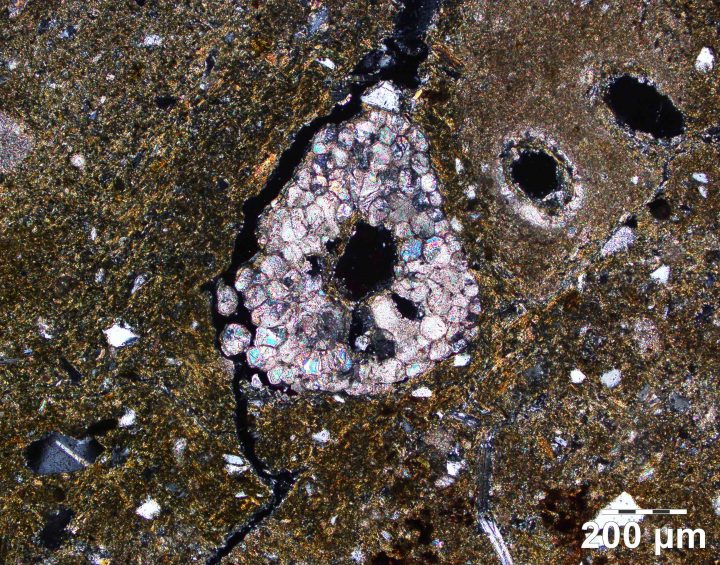

En profondeur, les ions Ca2+ s’accumulent et peuvent saturer la solution. Cette saturation peut mener à la formation de cristaux de calcite par précipitation, lorsque le calcium dissout se lie à un anion de carbonate CO32- ; processus visible dans le fond de la fosse 3.

Qu’est-ce qu’un sol anthropisé ?

Ce sol a également subi un autre processus : l’anthropisation. En effet, des indices, tels que des morceaux de briques ou de la compaction confirment que l’activité humaine a impacté à un moment donné la formation du sol. Situé non loin de l’Amphipôle, il est fort probable qu’il soit en partie constitué de remblais de chantier. Cependant, les horizons semblent tous être de nature semblable et aucun signe d’apport de sols allochtones n’est visible, malgré le remaniement du sol.

L’action de l’homme sur ce sol n’est pas sans conséquences : la perte de l’horizon de surface ainsi que la difficulté de développement d’une faune et flore active dans les horizons compactés ralentissent très fortement le processus pédologique initial. On constate que l’horizon de surface commence à se reformer : le processus pédologique semble donc avoir repris, une cinquantaine d’année après l’action de l’homme.

Vidéo de présentation du site par Stéphanie Grand, Maître d’enseignement et de recherche, Institut des dynamiques de la surface terrestre, Université de Lausanne

.

Le sol au microscope:

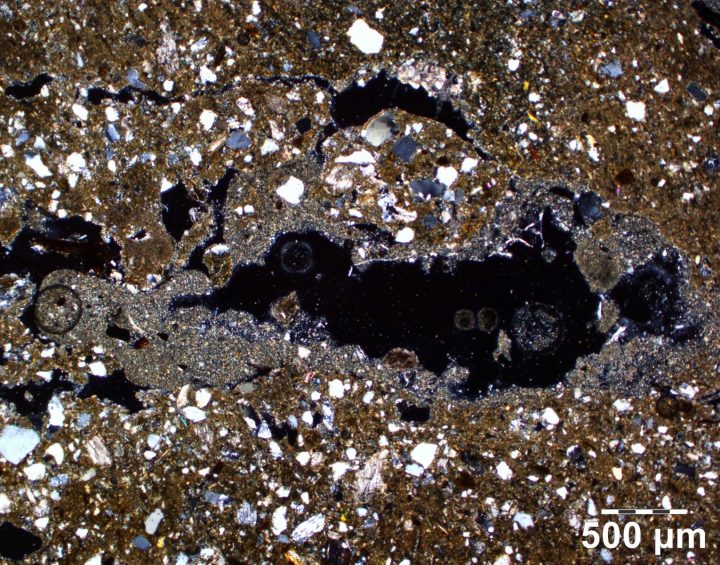

Ce CALCISOL anthropisé rédoxique, vu au microscope, met en évidence les processus de décarbonatation et de recalcification. La décarbonatation provient notamment de la présence d’acides organiques, libérés par la matière organique du sol. Les carbonates sont particulièrement sensibles aux milieux acides (pH<7) et se dissolvent en leur présence. La calcite va se dissoudre de la manière suivante : CaCO3 + H+ -> Ca2++HCO3– . Au microscope, cela se voit par l’absence de carbonate dans les 50 premiers centimètres. Dû à cette dissolution, le ion Ca2+ sera présent en grande quantité dans le sol et va servir de pont électrostatique grâce à sa charge positive. La forte concentration en Ca2+ peut entrainer la re-précipitation de celui-ci, si la solution du sol se voit saturée suite, par exemple, à de l’évaporation, à l’abaissement de la nappe ou encore à de la succion racinaire. Ce phénomène est observable dans les horizons profonds, où les racines sont calcifiée. Le calcium va précipiter à l’intérieur des vacuoles et faire mourir la racine.

Quiz :

1. Quelles sont les causes probables de la compaction ?

2. Quelle action de l’homme est la plus néfaste pour le développement du sol :

3. Quel procédé chimique est à l’origine de la calcite (en aiguille) visible dans l’horizon de profondeur ?

4. Pourquoi ce sol possède-t-il une faible capacité d’échange cationique (CEC) ?