Nom complet : BRUNISOL DYSTRIQUE oligosaturé superposé à un paléofersialsol

Qu’est-ce qu’un brunisol ?

Les brunisols sont des sols évolués que l’on retrouve souvent dans nos régions tempérées. Comme leur nom le suggère, ils sont le siège principal de la brunification – processus de libération de fer – qui est lui-même à l’origine de la couleur brune caractéristique de ces sols.

De manière générale, la brunification nécessite un matériel parental non carbonaté, riche en fer et en argile. Les brunisols sont des sols plutôt acides, c’est-à-dire à pH relativement bas. De ce fait, en milieu calcaire, une décarbonatation préalable (soit la dissolution des carbonates présents dans le sol) est nécessaire à la genèse d’un brunisol.

Le complexe organo-minéral d’un sol désigne l’association entre la matière organique et minérale fine, généralement les argiles. Ces deux composantes se caractérisent toutes deux par une surface chargée négativement, dont des agents de liaisons sont nécessaires à leur association. Ce sont les cations dits « de base », soit Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+ qui, par liaisons électrostatiques, vont jouer ce rôle de « ponts cationiques ». Les sites d’échange étant en équilibre avec la solution du sol, lorsque le pH baisse (i.e. la concentration de H+ augmente), les cations « de base » – majoritairement le Ca2+ – sont peu à peu remplacés par les ions H+ et se retrouvent en solution avant d’être lixiviés. Lorsque le pH est inférieur à 6, comme dans le cas d’un brunisol, le fer dans le sol devient mobile sous la forme de Fe2+ et occupe également des espaces sur les sites d’échange. Ainsi, les ponts calciques sont progressivement remplacés par des ponts ferriques. En conséquence, le fer joue un rôle primordial dans les brunisols : celui d’empêcher la décomposition et la minéralisation trop rapide de la matière organique, mais également d’empêcher la migration des argiles en profondeur. A la surface du sol, ces associations par ponts cationiques sont renforcées par l’action de la faune du sol : principalement les lombrics (vers de terre) qui transforment, stabilisent et intègrent la matière organique dans le sol.

Qu’est-ce qu’un paléofersialsol ?

A la base du profil, on observe un horizon très différent, que ce soit visuellement ou dans sa composition chimique. Il est spécialement riche en fer et en argiles secondaires (ici, de la kaolinite) créées suite à l’altération des minéraux primaires silicatés. Ce processus de néogenèse d’argiles secondaires s’appelle argilification et est la conséquence d’une altération très poussée requérant un climat chaud (méditerranéen ou tropical). Le climat actuel à Dorigny ne permet pas la néoformation de ces argiles. Cet horizon correspond en réalité à un ancien sol, formé il y a très longtemps dans un climat bien différent d’aujourd’hui. C’est un paléosol, plus précisément un paléofersialsol, c’est-à-dire un ancien fersialsol. Dans ces derniers, les sites d’échanges sont dominés par les oxydes de fer et les argiles secondaires, les autres éléments ayant été, en grande partie, lixiviés et lessivés suite à une altération avancée.

Vidéo de présentation du site par Eric Verrecchia, Professeur ordinaire, Institut des dynamiques de la surface terrestre, Université de Lausanne.

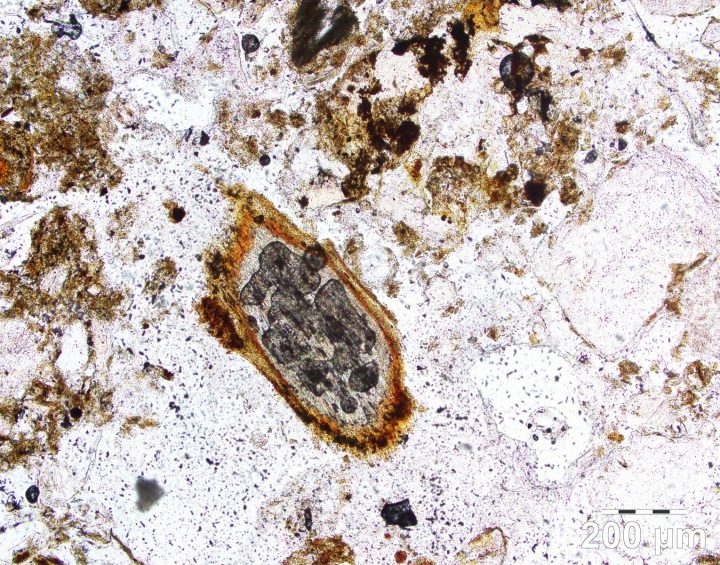

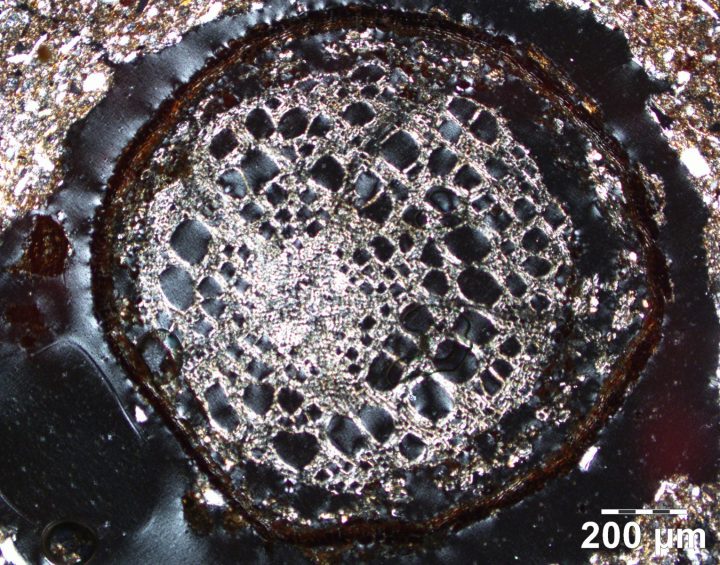

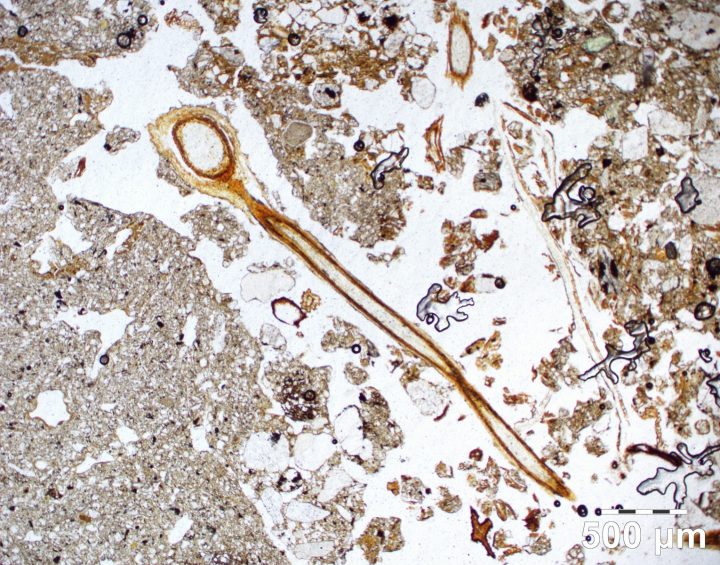

Le sol au microscope

Le BRUNISOL DYSTRIQUE du site 2 présente à la fois le phénomène d’argilluviation et l’intégration de la matière organique. Le site 2 contient notamment des résidus de racine, du charbon de bois et des tiges. Parfois, les structures végétales sont toujours très observable au microscopes, comme le montre l’illustration ci-dessous

Quiz :

1. Choisir la/les bonne(s) affirmation(s) :

2. La formation de ce sol est liée à :

3. Quelles particularités climatiques influencent le plus ce brunisol ?

4. D’où provient le fer disponible dans ce sol ?