La Pierre

de Marius von Mayenburg / mise en scène de Gianni Schneider / Théâtre La Grange de Dorigny à Lausanne / du 9 au 19 janvier 2014 / Critiques par Joanna Pötz, Deborah Strebel, Roxane Chrubini et Aline Kohler.

9 janvier 2014

Par Joanna Pötz

La Pierre de l’édifice Mensonge

Proposée par la Cie Gianni Schneider, La Pierre (Der Stein), de Marius von Mayenburg, met en scène le rapport à l’Histoire allemande de trois générations différentes, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à la chute du mur de Berlin. Au-delà, la pièce pose un regard critique sur le mensonge, le tabou et la vérité.

La Pierre de Marius von Mayenburg, auteur-dramaturge affilié à la Schaubühne de Berlin, est une pièce toute récente, pour ainsi dire : elle a été publiée en 2009. Elle interroge des moments déjà très thématisés de l’histoire allemande, notamment la période nazie et la Guerre froide. Ce qu’elle apporte de nouveau, c’est la présence de trois générations sur scène – en la personne de la grand-mère Witha, la mère Heidi et la fille Hannah – qui jettent un regard rétrospectif, au début des années 1990, non pas sur les grands hommes qui firent l’Histoire, mais plutôt sur leur propre passé familial. Le coup de force de l’auteur est bien de réussir à parler avant tout du rapport des personnages à ce qui est dit et ce qui n’est pas dit du passé, de leur rapport à la vérité, au mensonge et au tabou : qui était ce grand-père ? Qu’a fait notre famille pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Avons-nous aidé cette famille juive ? Pourquoi être partis de la maison familiale ? Pourquoi m’avez-vous appelée Heidrun ? etc. Chacun contribue à la construction de l’image du passé, de l’édifice, en y apportant sa réponse, sa pierre. C’est le travail de la mémoire sélective que présente ici Marius von Mayenburg.

Ces caractéristiques sont précisément celles qui ont séduit Gianni Schneider, le metteur en scène : « la mémoire, le mensonge, l’oubli forment le cœur de cette parabole ancrée en Allemagne sans que pour autant la guerre ne soit au premier plan. » Schneider invite le spectateur à se confronter aux cadavres dans le placard de notre société contemporaine à travers « les histoires d’hommes et de femmes pris dans la tourmente et les vicissitudes de ce monde ». Comme l’œuvre même de Mayenburg, la mise en scène invite à la réflexion personnelle et stimule cette réflexion autour des tribulations des personnages, des petites personnes normales prises dans le cours de l’histoire. Chacun est invité à construire le sens.

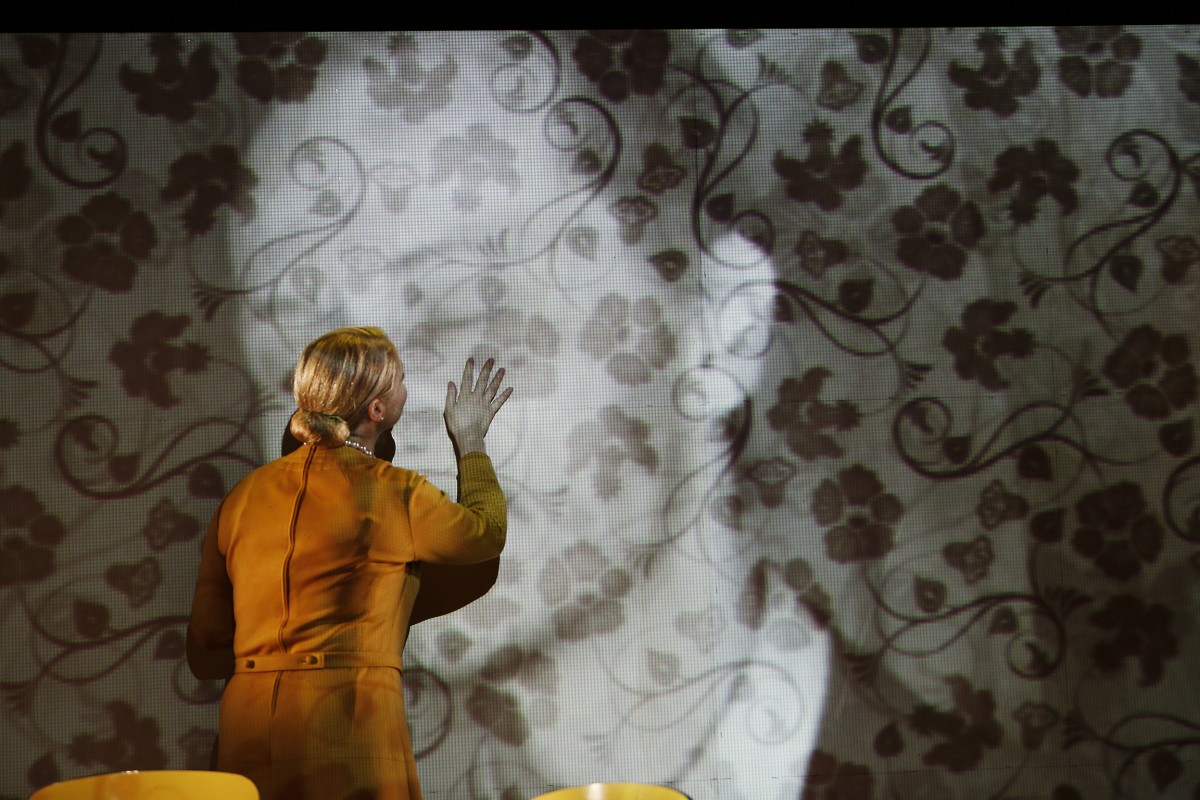

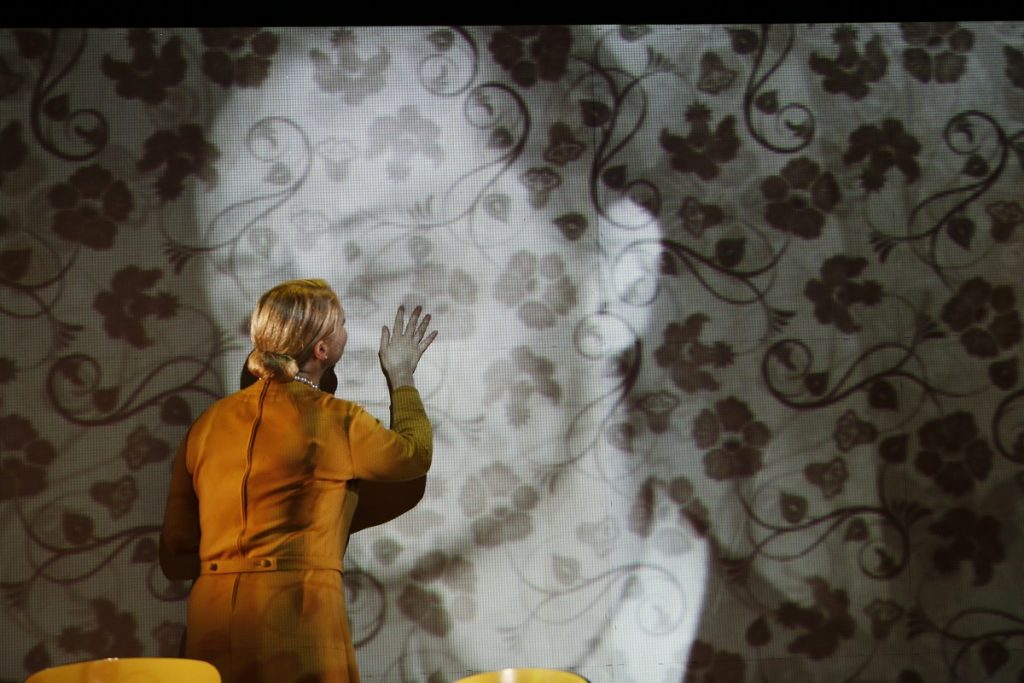

Comme dans les autres productions de Schneider, la mise en scène est épurée et simple mais efficace ; tous les éléments audio-visuels, des costumes aux bandes-sons préenregistrées, ont un sens et et accompagnent au mieux le jeu, très bien mené, des acteurs et actrices. Le spectateur a face à lui, devant un mur, une table et quatre chaises au centre, et à droite deux fauteuils et une lampe, qui suffisent à évoquer le salon d’une maison. Ponctuellement, la table accueille un service à café et un gâteau – un Gugelhupf bien allemand – ou bien une pierre que les personnages se passent et contemplent. Ces décors simples sont enrichis par des projections de films et d’images variées et hautement symboliques, contre le mur de la scène.

Ces images projetées sont les souvenirs des différents personnages ; ils montrent à quoi ressemblait la maison avant, avant les années 1990. Ainsi, ce mur représente un peu cette vérité, ce passé auquel les personnages, surtout Witha, tentent de donner une couleur et une forme qui les arrangent et qui arrangent les autres. Un peu comme ce mur sous l’effet des projections, la vérité est toujours maquillée pour être plus agréable à voir, plus facile à gérer. Le spectateur devient du reste incapable de dire quelle en était la couleur originelle. Mais plus symbolique encore est la pierre, constitutive de ce mur, et que les personnages contemplent à tour de rôle sur scène. C’est la pierre qui a été jetée au grand-père parce qu’il a sauvé un couple juif, qui a ensuite été transformée en monument mémoriel, enterrée dans le jardin, pour être déterrée plus tard et pour que « quelqu’un la ressort[e] à la lumière » – mais à quelle lumière ? Somme toute, la pierre construit un peu l’édifice – vérité ou mensonge – qui est symbolisé sur scène par ce mur.

La Pierre (Der Stein), coproduite par la Cie Gianni Schneider et la Grange de Dorigny, est à voir jusqu’au 19 janvier à la Grange. Dans le prolongement du spectacle, une rencontre est prévue avec l’auteur Marius von Mayenburg et l’équipe artistique du spectacle le samedi 11 janvier après la représentation.

9 janvier 2014

Par Joanna Pötz

9 janvier 2014

Par Deborah Strebel

Immuables et encombrants : quand les souvenirs paralysent

Proposée par la Cie Gianni Schneider, La Pierre (Der Stein), de Marius von Mayenburg, met en scène le rapport à l’Histoire allemande de trois générations différentes, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à la chute du mur de Berlin. Au-delà, la pièce pose un regard critique sur le mensonge, le tabou et la vérité.

La Pierre de Marius von Mayenburg, auteur-dramaturge affilié à la Schaubühne de Berlin, est une pièce toute récente, pour ainsi dire : elle a été publiée en 2009. Elle interroge des moments déjà très thématisés de l’histoire allemande, notamment la période nazie et la Guerre froide. Ce qu’elle apporte de nouveau, c’est la présence de trois générations sur scène – en la personne de la grand-mère Witha, la mère Heidi et la fille Hannah – qui jettent un regard rétrospectif, au début des années 1990, non pas sur les grands hommes qui firent l’Histoire, mais plutôt sur leur propre passé familial. Le coup de force de l’auteur est bien de réussir à parler avant tout du rapport des personnages à ce qui est dit et ce qui n’est pas dit du passé, de leur rapport à la vérité, au mensonge et au tabou : qui était ce grand-père ? Qu’a fait notre famille pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Avons-nous aidé cette famille juive ? Pourquoi être partis de la maison familiale ? Pourquoi m’avez-vous appelée Heidrun ? etc. Chacun contribue à la construction de l’image du passé, de l’édifice, en y apportant sa réponse, sa pierre. C’est le travail de la mémoire sélective que présente ici Marius von Mayenburg.

Ces caractéristiques sont précisément celles qui ont séduit Gianni Schneider, le metteur en scène : « la mémoire, le mensonge, l’oubli forment le cœur de cette parabole ancrée en Allemagne sans que pour autant la guerre ne soit au premier plan. » Schneider invite le spectateur à se confronter aux cadavres dans le placard de notre société contemporaine à travers « les histoires d’hommes et de femmes pris dans la tourmente et les vicissitudes de ce monde ». Comme l’œuvre même de Mayenburg, la mise en scène invite à la réflexion personnelle et stimule cette réflexion autour des tribulations des personnages, des petites personnes normales prises dans le cours de l’histoire. Chacun est invité à construire le sens.

Comme dans les autres productions de Schneider, la mise en scène est épurée et simple mais efficace ; tous les éléments audio-visuels, des costumes aux bandes-sons préenregistrées, ont un sens et et accompagnent au mieux le jeu, très bien mené, des acteurs et actrices. Le spectateur a face à lui, devant un mur, une table et quatre chaises au centre, et à droite deux fauteuils et une lampe, qui suffisent à évoquer le salon d’une maison. Ponctuellement, la table accueille un service à café et un gâteau – un Gugelhupf bien allemand – ou bien une pierre que les personnages se passent et contemplent. Ces décors simples sont enrichis par des projections de films et d’images variées et hautement symboliques, contre le mur de la scène.

Ces images projetées sont les souvenirs des différents personnages ; ils montrent à quoi ressemblait la maison avant, avant les années 1990. Ainsi, ce mur représente un peu cette vérité, ce passé auquel les personnages, surtout Witha, tentent de donner une couleur et une forme qui les arrangent et qui arrangent les autres. Un peu comme ce mur sous l’effet des projections, la vérité est toujours maquillée pour être plus agréable à voir, plus facile à gérer. Le spectateur devient du reste incapable de dire quelle en était la couleur originelle. Mais plus symbolique encore est la pierre, constitutive de ce mur, et que les personnages contemplent à tour de rôle sur scène. C’est la pierre qui a été jetée au grand-père parce qu’il a sauvé un couple juif, qui a ensuite été transformée en monument mémoriel, enterrée dans le jardin, pour être déterrée plus tard et pour que « quelqu’un la ressort[e] à la lumière » – mais à quelle lumière ? Somme toute, la pierre construit un peu l’édifice – vérité ou mensonge – qui est symbolisé sur scène par ce mur.

La Pierre (Der Stein), coproduite par la Cie Gianni Schneider et la Grange de Dorigny, est à voir jusqu’au 19 janvier à la Grange. Dans le prolongement du spectacle, une rencontre est prévue avec l’auteur Marius von Mayenburg et l’équipe artistique du spectacle le samedi 11 janvier après la représentation.

9 janvier 2014

Par Deborah Strebel

9 janvier 2014

Par Roxane Cherubini

Quand la mémoire fait du délateur un héros

Parcours de trois générations de femmes et de trois contextes politiques liés à l’Allemagne d’avant et d’après-guerre, La Pierre de Marius von Mayenburg, mis en scène par Gianni Schneider, révèle les stigmates d’une période historique tragique. Interprétée à la Grange de Dorigny du 9 au 19 janvier 2014, la pièce du dramaturge allemand dit la culpabilité et, surtout, l’étouffement d’un passé honteux.

Sous la table, située au centre du plateau, une femme recroquevillée se balance d’avant en arrière. Sur elle sont projetées des images d’avions de chasse, qui traversent son corps sur un fond sonore assourdissant. Le repli sur soi, les engins aériens et leur vacarme symbolisent le poids non seulement de la guerre, mais aussi de son fardeau sur le personnage. La trame de l’histoire est focalisée sur cette mère – puis grand-mère – de famille, contrainte à mentir à ses filles pour sauver son honneur et celui de son mari. Et la preuve du mensonge se cristallise dans une pierre ; une pierre lancée par les nazis contre la fenêtre de sa maison, ayant manqué de tuer son époux. Ce roc, dont elle prétend qu’il est l’emblème du courage de ce dernier – il aurait financé le départ d’un couple juif – n’est-il pas plutôt la marque, âpre et rêche, de la délation qui a entraîné la mort de ce couple, au moment où ce mari rachetait sa maison à un prix dérisoire ?

Cette mère chancelle, entre bravoure et lâcheté, au rythme d’un appareil scénique bien pensé. Sur la scène, le décor reste le même : en son milieu, une table, des chaises qui l’entourent et, sur la droite, deux fauteuils. Dans ce même environnement se superposent divers instants vécus à différents moments de l’Histoire. L’entretien entre la propriétaire juive de la maison et la mère prend une forme obsessionnelle et on comprend in fine qu’il précède le moment où la seconde dénoncera la première aux autorités nazies. Il se mélange aux discussions ayant lieu quelques années plus tard entre la mère et sa fille, louant les mérites de son père. Enfin, ces échanges se juxtaposent aux débats entre la fille, sa propre fille et la mère devenue grand-mère, dans lesquels la vérité refait surface. Pour distinguer chronologiquement ces entrevues appartenant à des moments distincts, le mur du fond évolue, arborant plusieurs tapisseries affiliées chacune à une époque, grâce à un système de projection visuelle.

Par ce dispositif scénographique, la compagnie de Gianni Schneider a su présenter la résurgence du passé dans le présent et son impact sur la vie future des personnages. Le dernier opus du metteur en scène ne trahit pas la force de ses spectacles précédents, cherchant à mettre en évidence la responsabilité des bouleversements historiques sur les actions humaines. Il est cependant dommage que, focalisée sur un univers essentiellement féminin, la pièce n’explore pas davantage le rôle des femmes pendant la guerre. Leur contribution au développement de la société ou au maintien des foyers, signe d’une émancipation causée par l’absence des hommes partis au combat, aurait peut-être gagné à être abordée.

9 janvier 2014

Par Roxane Cherubini

9 janvier 2014

Par Aline Kohler

L’arrière-goût du passé

La Compagnie Gianni Schneider donne vie à La Pierre (Der Stein), une pièce de théâtre écrite en 2010 par Marius von Mayenburg, figure incontournable du théâre contemporain allemand. Une belle découverte à la Grange de Dorigny, avec un texte qui évoque l’Allemagne et son histoire sous une perspective plus méconnue : comment vivre aujourd’hui avec ce passé douloureux.

Au coeur de l’action, une maison, en Allemagne. A qui appartient-elle ? A la famille juive contrainte de la vendre pour presque rien lors de son exil forcé ? Au jeune couple allemand qui la lui a achetée ? Le dilemme se pose en 1993, alors que l’Allemagne est réunifiée. Dans cette maison, symbole d’une injustice semblant être irréversible, trois générations de femmes se retrouvent. De retour dans la maison après une longue absence, leur passé ressurgit. Sous forme de souvenirs pour la grand-mère, Witha, et la mère, Heidrun. Sous forme d’interrogations et de révélations pour la petite-fille, Hannah, en quête de modèles.

Cette famille cherche un moyen d’aborder son histoire complexe. La difficulté d’assumer des paroles et des actes commis dans la situation extrême de la guerre et sous le régime totalitaire mènent les plus âgées à réinventer et arranger leurs discours. Au point que la grand-mère finit par s’emmêler avec les différentes versions. Entre non-dits, mensonges et demi-vérités, les questions d’Hannah, la petite-fille, restent souvent sans réponse. C’est de cette manière que Marius von Mayenburg a choisi de parler d’un traumatisme qui touche toute une société, et qui déteint sur plusieurs générations.

Les interrogations restent souvent en suspens pour les personnages, mais la clef est peu à peu livrée au public, notamment par le biais de projections sur scène. En cela, les choix de mise en scène (Gianni Schneider) et de scénographie (Sébastien Dupouey et Gianni Schneider) sont visuellement subtils et efficaces. Les scènes, alternant sans cesse entre les différentes époques, sont habilement rendues à travers le décor. Sur le plateau se dessine une simple pièce dotée d’une table, de quelques chaises et fauteuils et d’un luminaire rétros. Derrière, une paroi sur laquelle sont projetés tour à tour différentes tapisseries et différents tableaux souligne chaque changement d’époque. Les personnages d’autrefois sont joués hors scène par des comédiens projetés eux aussi sur le mur. Les costumes (Anna van Bree) marquent pour leur part la génération à laquelle chaque personnage appartient. L’ensemble de ces détails aide le spectateur à se repérer dans l’enchevêtrement des récits.

Le rythme de la pièce, volontairement marqué par quelques longs silences, aurait pu provoquer plus d’effet et d’émotions sur le public si le jeu avait été d’emblée plus réactif et plus fluide. Mais le texte, même s’il semble légèrement souffrir d’une traduction allemand-français parfois littérale, est percutant et subtil. La Pierre est une pièce énergique qui met en lumière avec finesse la complexité de l’histoire allemande et du travail de mémoire.

9 janvier 2014

Par Aline Kohler