Évaluation du cursus 2023 – constat n°2

21 mars 2023 – by fbillott

Mieux acquérir les compétences pour la recherche

Plus de la moitié des répondant·e·s (56%) disent que les modules B1.5, B3.6 et M1.TM ne leur ont pas – ou peu – permis d’acquérir les compétences nécessaires pour débuter un travail de recherche (principes et méthodes de la recherche).

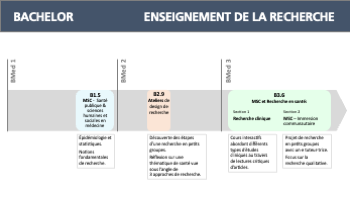

Pour renforcer la formation des étudiant·es dans ce domaine, l’EM a récemment introduit plusieurs développements dans le cursus de l’enseignement de la recherche :

- Des ateliers de soutien méthodologique (facultatifs) ont été mis en place depuis 2023 pour accompagner les étudiant·es dans leur Travail de Master (TM).

- Une refonte complète de l’enseignement M1.TM est prévue pour la rentrée 2024.

Ces évolutions ont été étudiées en collaboration avec le groupe de travail «Recherche» dédié à toutes les questions relatives à l’apprentissage des concepts et méthodes de la recherche scientifique dans le cursus.

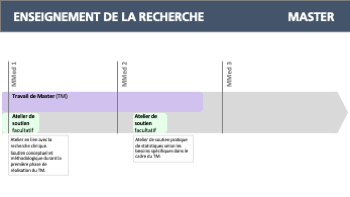

Ateliers de soutien facultatifs

Des ateliers facultatifs offrent désormais un soutien conceptuel et méthodologique aux étudiant·es de Master durant les phases clés de la réalisation de leur TM. Cette initiative a été menée en étroite collaboration avec la responsable du Bureau du promoteur (BPR – Kim Ellefsen-Lavoie) et son équipe, ainsi que la Bibliothèque universitaire de médecine (BiUM).

Ces ateliers, qui s’inscrivent au cours de la première phase de réalisation du TM, visent à guider l’étudiant·e dans la rédaction des principales sections du protocole de recherche, la recherche de littérature, la gestion des références, et la dissémination de résultats. Ils sont proposés à plusieurs dates dès le mois de juin de la BMed3, en groupes d’environ 25 participant·es par session.

De plus, des ateliers pratiques de statistique seront également offerts pour répondre aux besoins spécifiques des étudiant·es dans le cadre de leur TM. Ces ateliers, proposés à plusieurs dates vers la fin du 1er semestre de la MMed2, seront également ouverts aux étudiant·es de MMed1 qui entrent dans la phase de collecte de données et pourraient aussi avoir besoin de soutien.

Il convient de souligner par ailleurs que la BiUM offre un large éventail de prestations de formation. Renseignez-vous!

Refonte de l’enseignement M1.TM

Une refonte de la semaine de cours M1.TM sera réalisée à la rentrée 2024-2025 afin de mieux répondre aux objectifs pédagogiques et aux besoins des étudiant·es. Le nouvel enseignement, qui sera ainsi avancé au semestre d’automne de la BMed3 et intégré au module B3.6, mettra l’accent sur les différents types d’études cliniques (interventionnelles et observationnelles) à travers des lectures critiques d’articles, avec un focus sur les approches quantitatives.

Cet enseignement s’inscrira dans une vision longitudinale de l’apprentissage de la recherche, complémentaire aux autres enseignements de cette thématique dans les modules B1.5, B2.9 et B3.6.

Il sera composé des activités suivantes :

- Une demi-journée de cours ex cathedra.

- Deux demi-journées (de trois périodes chacune) d’enseignement interactif en petits groupes, avec un intervalle d’environ un mois entre chaque session.

- Du travail individuel ainsi que de la formation en ligne, offrant une plus grande flexibilité aux étudiant·es dans la gestion de leur emploi du temps.

L’intégration de ce nouvel enseignement dans le programme de la BMed3 est rendu possible grâce à une rocade avec les enseignements de compétences cliniques du système locomoteur du module B3.8. Ces enseignements de Skills seront déplacés en MMed1 afin de pouvoir améliorer leur intégration avec les enseignements théoriques du module M1.1 qui est centré sur le domaine musculo-squelettique.

Cette restructuration permettra de regrouper tous les cours relatifs aux méthodes et principes de la recherche scientifique au niveau du Bachelor. Les années Master pourront ainsi être pleinement consacrées à la réalisation du TM et à l’approfondissement des compétences de recherche y relatives.

Le programme longitudinal de l’enseignement de la recherche sera donc composé des modules et enseignements suivants :

Lien utile: pages «Recherche» du site de l’EM