Rêve et folie

De Georg Trakl / Mise en scène de Claude Régy / Théâtre de Vidy / du 28 février au 4 mars 2017 / Textes par Jérémy Berthoud, Céline Conus, Thomas Cordova, Jehanne Denogent, Ivan Garcia, Margot Prod’hom, Artemisia Romano, Basile Seppey et Joanne Vaudroz.

28 février 2017

Cinquante nuances de sombre

Le texte qui suit est issu d’un exercice guidé de critique créative sur le spectacle de Claude Régy. Il est composé d’une sélection d’extraits de neuf propositions.

Ce n’est pas un spectacle. Ce n’est pas une histoire. Ce n’est pas un jeu. Il n’y a que les pensées qui traversent les têtes. Des souvenirs qui sont rappelés. Il y a une voix et des couleurs, des sensations. Une transe. Un courant électrique et des sons. Je sens. Je pars. Un délire, des phrases…. Cauchemars d’enfants. Une transe. De la gêne, de la vergogne. Soudain des rires empêchés qui répondent aux gémissements de l’âme en peine. Pourquoi rire ainsi ?

Le texte violent : pourpre, bleu, ombre, cimetière, gorge, bouche, caverne, mort. Il tourne en boucle, en forme de litanie. Une transe. La voix plane et se pose parfois dans les têtes, comme un oiseau de malheur. Pourquoi s’imposer cela, me dis-je. Mais la voix poursuit. Impossible de s’extraire de cette gangue. Soudain l’ennui et l’envie d’échapper à tout cela. Une peur de la contagion de tous ces mots, de toutes ces phrases sordides et de ce corps donné à voir, lent et tordu. Une transe comme un sort en train d’être jeté. Et la résistance s’épuise peu à peu et rend les armes. Cela se sent. L’atmosphère se lâche. Se laisser faire sans savoir pourquoi, sans pouvoir faire autrement. Admirer même cette violence impudique, cette âme nue et brute qui ose se montrer. Ne pas savoir quoi dire ni penser. Ne plus vouloir y retourner. Le désir d’y échapper. La pulsion de vie ravivée ainsi par la mort qui apparaît sans voile et sans déguisement. Ce paradoxe comme voie de salut, car il faut en sortir indemne. (C. C.)

**

Jour de sang. Une lumière blafarde luit en attendant la fin de la souffrance. Le temps s’est ralenti, enlisé, enfoncé. Le corps n’obéit plus, il viole et rampe dans le silence d’une vieille église sans vitraux.

Jour de cendre. Bête affreuse, il erre dans la rue avec ses copains les démons. Il espère qu’un Dieu descendra du ciel. Mais l’attente est longue. Où est la joie? Sa voix s’amplifie, en un cri pathétique. Il n’y a plus rien à perdre, plus rien à gagner.

Jour de sens. Il a lu trop de romans. Dans ses yeux un reflet fugace et indicible d’une mort qu’il ne mérite pas et d’une vie qu’il n’a jamais eue, et pour laquelle il n’a jamais lutté. Parce qu’on l’a exclu pour sa différence. Parce qu’avec son imagination débordante d’enfant gâté violeur récidiviste, il écorchait des chats sur une terre consacrée.

Jour de vent. L’aurore luit une dernière fois. Ô insupportable souffrance, personne ne veut de toi ni chez les vivants ni chez les morts. Tu devrais te faire une raison. Mais non. Tu préfères chercher une autre proie. Ainsi va la vie. (J. B.)

**

Je me souviens…

… que le moment pendant lequel le public a attendu que la lumière s’éteigne sur les gradins et que la pièce commence a été très long, plus long que d’ordinaire, que ce moment a été tellement long que j’ai cru que la lumière ne s’allumerait jamais.

… que le comédien bougeait comme au ralenti, levant les bras, faisant de grands pas, marchant comme un pantin désarticulé, mais crispé, rouillé.

… qu’il avait l’expression d’un fou, d’un névrotique, d’un extasié, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés

… qu’il paraissait parfois en pleine extase d’un bonheur qui lui tirait tous les traits, et parfois dans une souffrance si intense qu’elle lui crispait le visage.

… avoir pensé pour cette raison que la pièce aurait dû s’appeler « Cauchemar et névrose ».

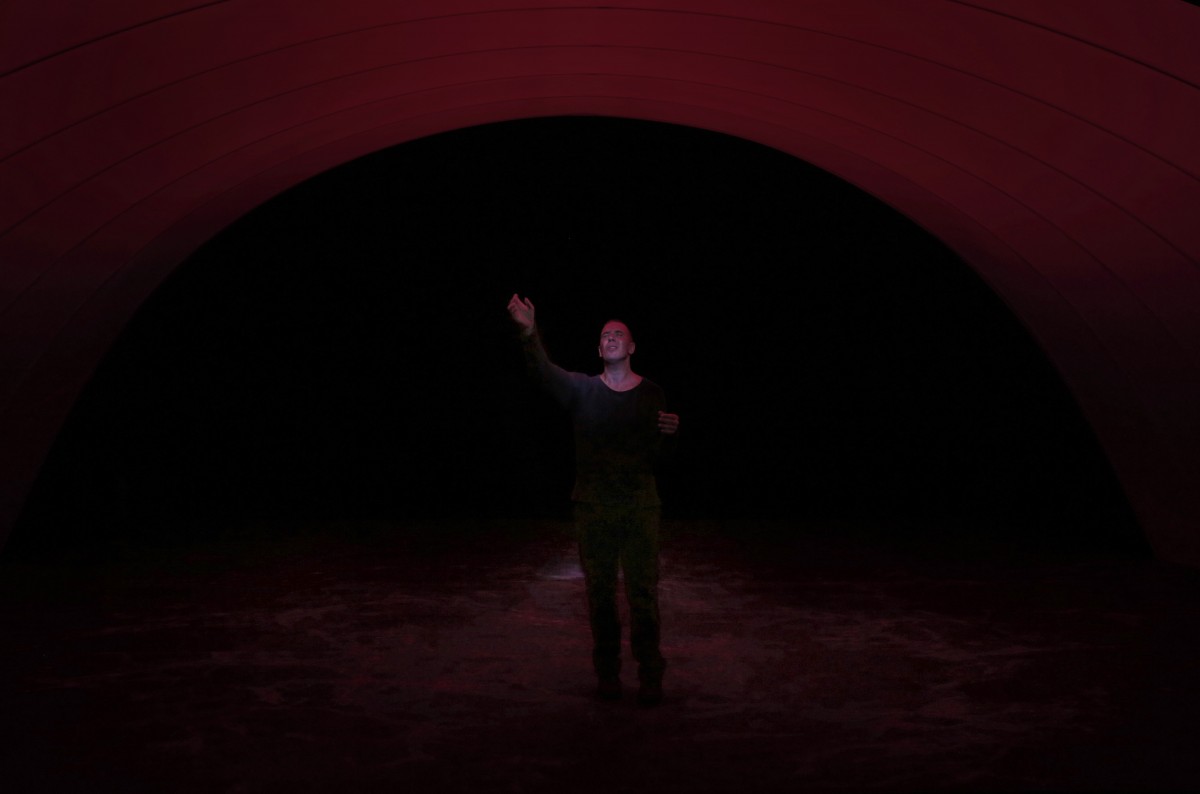

… que le plateau était recouvert d’un arc de cercle, en toile peut-être. (M. P.)

**

Cinquante nuances de sombre. Les limites de la raison ou l’inabordable : cet espace obscur où les mots n’ont plus cet attachement serein avec le monde. C’est dans cet endroit inconfortable pour l’esprit que Claude Régy nous emmène, avec pour turbulent véhicule les textes de Georg Trakl. L’entrée en matière se fait méditative. Un saut dans l’ombre, si l’on peut dire, mais en douceur. Pas de « triple-axel-bouc-piqué » furieux et resplendissant non, c’est un plongeon tout en fluidité et presque torpeur dans une liquidité ténébreuse. Mot d’ordre : le silence ; décor : l’obscurité. On entend la respiration de son voisin, les gargouillis faméliques de quelques-uns.

La pièce, l’obscurité, le silence. Sur scène une forme fantomatique se dessine vaguement, lumière laiteuse presque flottante difficile à distinguer. Elle s’approche et d’une voix plaintive se fait le passeur des mots de l’artiste allemand Trakl. Impossible de lui donner une identité, une forme cohérente, elle n’est aucun personnage sinon une voix, sinon une poésie en prose qui survole notre rêve collectif. Un rêve avec lequel Claude Régy tente de dessiner la carte d’un espace aux abords de la conscience en jouant sur les limites du langage. Un langage cohérent mais qui ne dit rien du réel, qui exhibe sa nature symbolique. Ainsi nous voilà au travers de l’œuvre, balancés entre deux pôles de notre humanité, à onduler entre bestialité et symbolisme. Tout un jeu entre la folie et le rêve. (T. C.)

**

L’attente est longue. Un faisceau vert et des mouvements étranges perturbent notre champ visuel. Mes yeux sont dérangés, ma rétine ne peut saisir complètement les formes. Mon cerveau tente de saisir mouvements et jeux de lumière. L’homme se déplace sur scène, se pliant, se tordant. Bien d’autres gestes que je peine à percevoir. Trop de vert, trop d’obscurité, la sensation n’est pas agréable. J’entends « viol, enfant, cris, hurlements ». Je ne comprends pas, mais ce n’est pas grave. Je visionne la scène comme un film muet, faisant un va-et-vient entre ma vue et mon arrière-monde de la pensée. En quittant la scène, l’acteur avait un petit air de Rocky, non ? (I. G.)

**

En la selve obscure. Une fois de plus, au crépuscule, les sons s’égrènent et son corps, noué comme suspendu, s’égare. Avant qu’ils n’achoppent dans le froid, le golem tourne ses yeux bistrés encore avides. Il gémit, veule et gueulard.

L’aigre salive des crapauds a diapré son front d’une dentelle fuligineuse et des guttules, purpurines et lactées, sèchent sur ses cuisses gonflées. Au long des rainures de ses ailes déchirées glisse une eau, toujours verte et juteuse.

Il a dû quitter l’intérieur de la nef, cet écrin lumineux qu’arcs et arrêtes festonnent. Il a fui cette forge où le vieil orgue halète, où les crucifix cloués aux murs sont autant d’oiseaux noirs. Depuis lors il se perd dans cette forêt de pinacles et de contreforts qui déchiquettent la nuit.

Maintenant ruissellent autour de lui les vomissures de ses frères aveugles. Il se souvient des joues rutilantes de l’enfant et du bruit chaud de la nuque d’un chat sauvage sous ses doigts convulsés. Mais le souvenir de sa race brûle ses muscles d’airain et de son œil torve la gargouille perce une dernière fois le vide.

Sa grimace raconte enfin les escaliers sombres, les venelles altières et venteuses qui ont scandé son supplice. Et tandis que sa peur l’avale, que ternit sa souffrance, l’héritier maudit suit du regard la main absente de son père. Alors le reflet de sa sœur se morcelle et sa langue blette luit, immobile, au-dessus de la bourgade qui hier encore rissolait au soleil. (B. S.)

**

Le son de sa voix m’imprègne de façon intense après ces minutes passées dans le noir, le silence créant une sorte de démultiplication des sens. Un fond sonore, toujours régulier, et des gestes corporels en tension, voire tremblants. Le comédien est dans l’exercice même du texte. Il mène une forme de combat avec les mots, qui semblent l’imprégner dans sa propre matérialité. Il paraît éprouvé par le texte.

Il s’approche lentement pour nous saluer, et semble épuisé de la performance qui a eu lieu. Il s’en va presque en boitant, nous laissant dans l’obscurité du commencement. (A. R.)

**

Les traits de son visage sont tirés. Congestionnés même. Souriant. Grimaçant. Sourire grimaçant. Il semble en proie à une intense émotion. Sa bouche s’élargit comme pour laisser échapper un cri. Inarticulé. Serait-ce en fait un sourire ? Cette figure d’agonie me glace. Elle me rappelle les peintures de Yue Minjun, un artiste chinois, qui représentent des hommes aux faces colorées en rose bébé, rieuses, terribles. Comme pour échapper à la censure, les visages affichent un optimisme hypocrite et forcé. Forcé jusqu’au grotesque. Que peut bien cacher cet homme devant moi ? De la douleur, c’est certain. Du remords aussi, je crois comprendre. La censure n’est pas chez lui une force imposée de l’extérieur. Elle est interne, composée d’oubli et de honte. Inhibante. Angoissante. Comme un guerrier japonais, il se bat contre son passé. Comme un skieur, il slalome entre les souvenirs. Comme un nageur, il remonte à contre-courant. Sous l’effort, ses jambes fléchissent, son dos ploie. La lutte intestine tord son corps et son visage. (J. D.)

**

Je me souviens de l’euphorie des gens dans la file d’attente avant de découvrir l’ultime pièce de Claude Régy.

Je me souviens de ce spectre paraissant si loin et se rapprochant si près du public, comme s’il se tenait au-dessus de moi.

Je me souviens de son visage, de ses expressions terribles, d’une bouche qui se tordait de douleur. Je me souviens que cela a suscité au fond de moi un mélange d’effroi et de compassion pour cet homme.

Je me souviens que la torsion de sa bouche faisait écho à des mouvements de son corps très étranges. Le personnage se retrouvait dans des positions abracadabrantes qui suggéraient l’endolorissement.

Je me souviens qu’il marquait un temps d’attente dans chaque posture affligeante.

Je ne me souviens pas du contenu de ce texte décousu.

Je me souviens des variations sonores de sa voix et je me souviens des frissons ressentis en entendant soudain une voix âpre sortir de ce corps agenouillé sur le devant de la scène.

Je me souviens m’être assoupie, laissant passer le flot de paroles dans ma tête sans vouloir m’y accrocher, y chercher un sens.

Je me souviens des applaudissements ininterrompus, des salutations par trois fois d’un homme revenant doucement à lui, à nous.

Je me souviens d’un mot me traversant l’esprit à la sortie du théâtre : expérience. (J. V.)

28 février 2017