Les artistes de la contrefaçon

de Christian Geffroy Schlittler (Agence Louis-François Pinagot) / du 10 au 14 décembre 2014 / Le Théâtre du Loup / Critiques par Deborah Strebel et Laura Pallù.

11 décembre 2014

Par Deborah Strebel

Laboratoire en miroir : imiter pour comprendre

Quatre comédiens copient fidèlement de célèbres scènes issues du répertoire cinématographique et théâtral contemporain. Contrefaçon respectueuse, cette démarche vise à comprendre comment surgit une émotion. Galerie de différents types d’esthétiques récentes plus que réelle force de proposition sur le pathos, le spectacle présente néanmoins un alléchant assortiment.

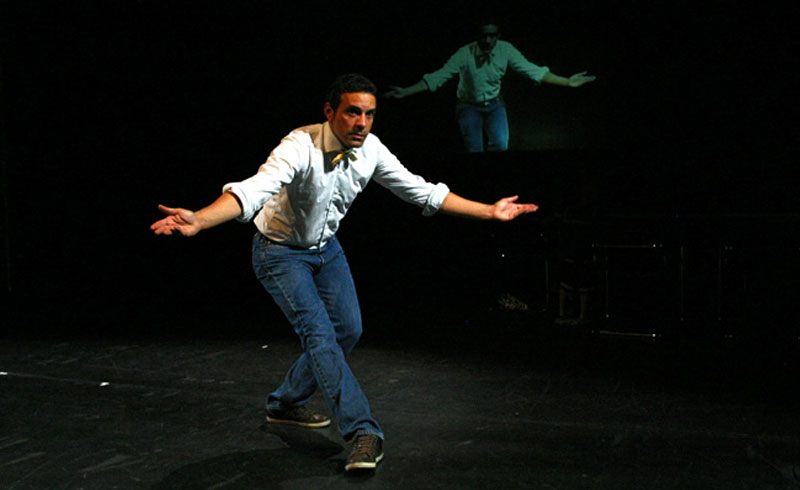

Plongé dans le noir, le public entend des voix : celles des comédiens puis celle du metteur en scène. Tel un incipit théorique, le projet est d’emblée raconté et le programme annoncé : il va s’agir d’un « reader’s digest théâtral ». Le spectacle sera composé de cinq scènes « entièrement copiées ou reproduites ». Sans aucun lien apparent se succèdent danse, dialogues, performance et monologues. Certains fragments des œuvres originales sont montrés via un ancien téléviseur à jardin ou en plein écran à l’arrière ; d’autres sont joués abruptement, sans crier gare. Les extraits sont issus de quelques incontournables succès cinématographiques ou issus du théâtre contemporain : du film Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman à la pièce J’ai acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe de Rodrigo Garcia.

Pourquoi une telle compilation de fidèles reproductions ? Non, Christian Geffroy Schlittler ne projette pas de devenir un dramaturge faussaire, même s’il a pour habitude de s’intéresser aux grands classiques du patrimoine scénique. Encore en mai dernier se jouait à l’Arsenic une de ses adaptations libres, celle de Dom Juan (C’est une affaire entre le ciel et moi). Dans Les artistes de la contrefaçon, le principal enjeu est d’imiter exactement non pas pour rendre hommage mais afin d’analyser les mécanismes théâtraux. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire mené entre 2008 et 2011, élaboré en collaboration avec l’Université de Lausanne, la Manufacture, le Théâtre Saint-Gervais et l’agence Louis-François Pinagot. Le but était de (re)définir la notion de pathos par la réappropriation. Autrement dit, pour examiner comment les émotions sont transmises entre les comédiens et entre les acteurs et le public, d’emblématiques scènes ont été sélectionnées puis décalquées. Les intonations, les postures et même, dans certains cas, les cadrages ont été scrupuleusement étudiés et reproduits. Cela a, semble-t-il, permis aux comédiens de découvrir comment naît une émotion et peut-être aussi suscité chez eux de la compassion pour les personnages qu’ils interprètent.

Pas sûr que ces découvertes arrivent jusqu’aux spectateurs. Les extraits rejoués permettent sans doute de raviver d’agréables souvenirs au public averti ou de faire découvrir diverses esthétiques chez les novices mais n’éclairent hélas pas forcément davantage sur la notion de pathos en elle-même. Il est généreux de faire partager ne serait-ce qu’un court échantillon de ces nombreuses années de travail caractérisées par une démarche passionnante. Cependant, les néophytes sont probablement restés sur leur faim. Une conclusion aurait été bienvenue afin de résumer les résultats de ces recherches pratiques et théoriques. Le spectacle offre néanmoins un plaisant panel d’arts vivants contemporains. A déguster jusqu’au 14 décembre au Théâtre du Loup.

11 décembre 2014

Par Deborah Strebel

11 décembre 2014

Par Laura Pallù

La reproductibilité du théâtre, entre répétition et différence

Les artistes de la contrefaçon est une expérimentation théâtrale qui se propose de copier et de reproduire à l’identique les scènes les plus imprégnées de pathos de la création contemporaine. On assiste donc à des extraits de Danzón de Pina Bausch et Scènes de la vie conjugale de Bergman, à une ingurgitation de lasagnes issue de J’ai acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe de Rodrigo Garcia ou encore à des scènes de Philippe Caubère et Krzysztof Warlikowski. Le plus intéressant, dans cette expérience, est moins l’effet de simulacre en lui-même que la réflexion sur le processus qui mène à la fabrication d’une scène de pathos.

Les artistes de la contrefaçon est un spectacle-conférence résultant d’un travail de recherche autour de la notion de pathos mené en 2011 au Théâtre Saint Gervais de Genève. Il s’agit de la mise en scène pratique d’un questionnement théorique : « comment crée-t-on une scène émouvante ? » C’est la question éternelle des dramaturges. Aristote, déjà, dans sa Poétique, théorisait la meilleure façon d’écrire une pièce qui provoquerait les émotions des spectateurs.

A partir de l’observation de scènes significatives tirées du théâtre, du cinéma et de la danse contemporaine, les acteurs se livrent à un effort d’empathie, un processus d’intériorisation et une prise de conscience très précise de la scène, qui rappelle la méthode de la psychotechnique de Stanislavski. Mais ici, au lieu de sentir le personnage, les acteurs de la contrefaçon doivent sentir le comédien qui joue le personnage.

Quelle signification peut avoir cet exercice ? Le metteur en scène l’affirme : « Mon travail, et celui de mon équipe artistique, ne consiste pas à devenir les gardiens de la mémoire théâtrale, bien au contraire. La réappropriation libre que nous effectuons sur l’histoire du théâtre est pour nous un acte de libération, tant dans notre pratique que dans nos idées. » C’est peut-être la réponse, à un moment de notre époque où tout a déjà été fait, tout a déjà été inventé et tout a déjà été dit ? Comment surmonter cette problématique ? La pièce est une tentative de libération du poids de l’histoire, en imitant, en s’appropriant, pour avoir un regard plus lucide et pouvoir être plus critique envers la tradition.

Mais comment réussir encore à émouvoir quant tout a déjà été dit et fait ? Comment retrouver la passion ? Danielle Chaperon, qui a collaboré à la dramaturgie et qui a co-dirigé le projet Matériau pathos, affirme que « l’émotion naît toujours d’une rupture dans la normalité ». L’approche du metteur en scène Christian Geffroy Schlittler consiste, semble-t-il, à trouver la différence dans la répétition. Comme chez Deleuze, la différence se comprend ici en effet dans son rapport avec l’identité et la répétition : c’est là qu’elle est affirmation et acte créatif de renouveau. Le spectacle est ici un hommage aux grands créateurs scéniques contemporains, mais c’est aussi une prise de distance envers eux.

11 décembre 2014

Par Laura Pallù