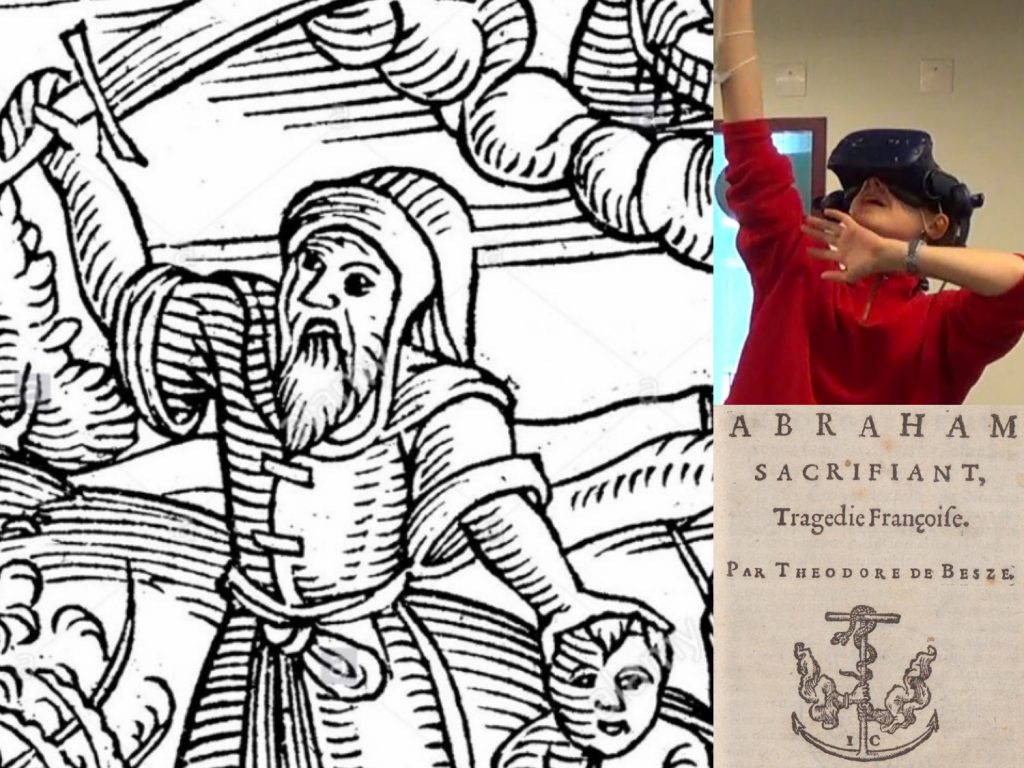

Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze

est la première tragédie en français, jouée à Lausanne en 1550. À partir de la lecture approfondie de cette pièce, le séminaire inaugural ARCHAS 2020, co-animé par E. Doudet et l’artiste invité Nicolas Zlatoff, a étudié « l’interprétation du personnage tragique » que peuvent produire, de manière souvent contrastée, l’analyse dramaturgique des textes, les protocoles de performance et les technologies vidéo-ludiques.

« Abraham Sacrificing » by Théodore de Bèze is the first tragedy in French, performed in Lausanne in 1550. Through a thorough examination of this play, the inaugural seminar ARCHAS 2020, co-led by E. Doudet and guest artist Nicolas Zlatoff, explored « the interpretation of the tragic character » that can be generated, often in contrasting ways, through the dramaturgical analysis of texts, performance protocols, and video game technologies.

Question d’interprétation: comment jouer un personnage tragique?

Frappé par le sort ou conduit jusqu’aux limites de lui-même, le personnage tragique a été longtemps considéré comme l’emblème de la condition humaine par les penseurs comme par les artistes. Au théâtre, il semble résumer l’essence du personnage dramatique : profondeur psychologique ; lutte contre le destin ; relations complexes à autrui ; miroir tendu aux spectateurs, suscitant crainte et pitié, identification et distance. Toutefois cette lecture est pour une bonne part tributaire d’une pensée moderne, le tragique étant profondément repensé au XIXe siècle. Auparavant, le personnage tragique incarnait sur scène moins la psychologie que la peinture des passions, moins la fatalité que les liens complexes entre le divin et l’humain. Dès lors, quelles formes d’interprétation – au sens de lecture et de mise en scène – a suscité ce type de personnage, depuis ses premières manifestations en français jusqu’aux expérimentations actuelles ?

Choix de corpus: que faire d’un ‘classique marginal’?

A bien des égards première, la tragédie biblique de Théodore de Bèze a pour caractéristique d’être canonisée dans les histoires du théâtre et de la littérature tout en étant quasiment absente du répertoire vivant des théâtres aujourd’hui. Elle illustre ainsi un paradoxe que l’on s’est proposé d’analyser au cours du séminaire : celui du classique marginal.

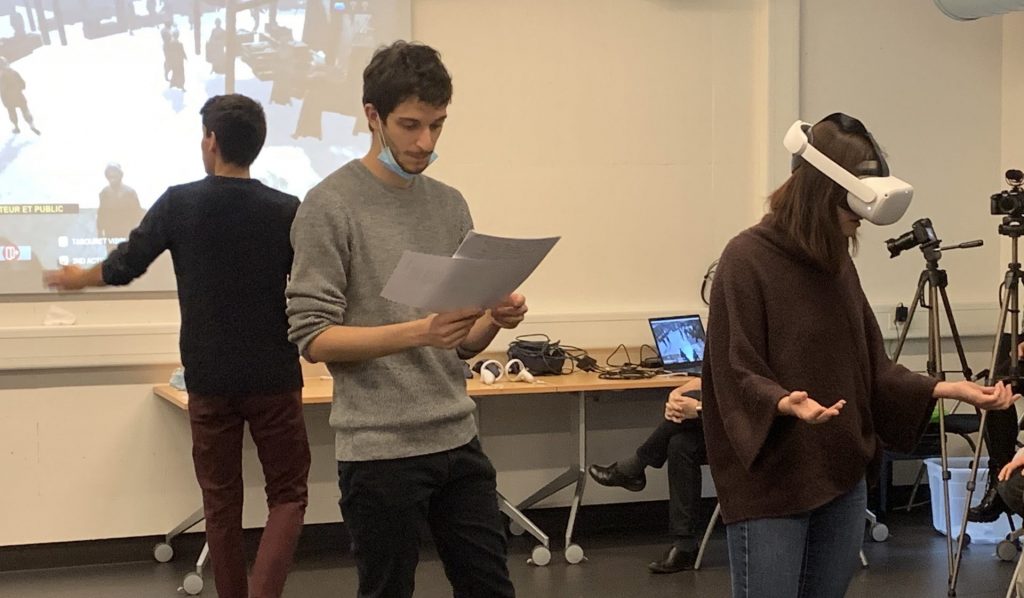

Méthodes d’interprétation : analyser et incarner

Les participant.es ont interprété les trois personnages principaux de la tragédie (Abraham, Sara et Satan) dans les deux sens du terme – analyser et incarner – en expérimentant avec les outils du jeu rhétorique et de l’Analyse-Action, en explorant in situ les lieux possibles de la première représentation en 1550 (la cathédrale de Lausanne en particulier), et en se familiarisant en parallèle avec les quelques représentations modernes de la pièce. Ces exercices ont abouti à des propositions de mises en scène sous une forme « hybride », mélangeant le jeu sur le plateau et en Réalité Virtuelle.

La première saison de l’Atelier a été conçue et encadrée par Estelle Doudet. Elle a bénéficié du soutien et de la participation de la chercheuse Natalia Wawzryniak, de l’ingénieure pédagogique Nadia Spang Bovey et du metteur en scène Nicolas Zlatoff. Un grand merci aux Archives cantonales vaudoises et à la Cathédrale de Lausanne pour l’accueil de séances de travail sur leurs sites!

The first season of the Workshop was conceived and supervised by Estelle Doudet. It benefited from the support and participation of researcher Natalia Wawzryniak, educational engineer Nadia Spang Bovey, and stage director Nicolas Zlatoff. A big thank you to the Vaud Cantonal Archives and the Lausanne Cathedral for hosting work sessions on their premises!