Nouveau blog sous: https://ecotoxicologie.fr/blog-ecotoxicologues-pollution

Textes parus dans un blog sur le journal Le Temps, entre 2018 et 2021.

Un petit dernier pour la route…

Je ne vais pas faire durer le suspense…ceci sera mon dernier article après presque 4 ans de rendez-vous réguliers.

Une certaine lassitude? Je dois avouer que oui.

Malgré vos nombreux commentaires toujours intéressants et pertinents, souvent encourageants, j’ai souvent l’impression de mettre en évidence des problématiques pour lesquelles il y a peu de volonté de changer les choses.

Pire, depuis un an et demi, le nez dans le guidon, on recule sur de nombreux points qui semblaient acquis en terme de risque des polluants.

Comme celui des biocides.

Encore récemment, des auteurs américains ont alerté sur l’utilisation d’ammoniums quaternaires, des bactéricides, dans les désinfectants utilisés maintenant au quotidien, ainsi que sur l’administration systématique d’antibiotiques aux malades atteints du covid-19, ceci malgré l’absence de signes d’infections bactériennes. Selon eux, cela va augmenter le risque de développement de résistances bactériennes dans les prochaines années.

Or selon l’OMS, “la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement”.

Toute femme qui a déjà eu une infection urinaire en a peut-être fait l’expérience. Si il suffisait de prendre un antibiotique il y a 20 ans, il arrive maintenant qu’on doive en changer en cours de traitement. Et les médecins doivent parfois faire des cultures pour déterminer la souche de bactérie responsable et vérifier sa résistance à l’antibiotique choisi.

Dans l’environnement aussi, la question de la résistance aux antibiotiques se pose. Car ces mêmes substances biocides et antibiotiques vont se retrouver dans les eaux via les eaux usées ou les eaux de ruissellement. De même que les bactéries résistantes. Est-ce que ces polluants vont induire des résistances dans l’environnement? Est-ce que les bactéries résistantes survivent dans les eaux? Est-ce qu’elles peuvent transférer leurs gènes à d’autres bactéries? etc…Autant de questions ouvertes qui n’ont pour l’instant pas de réponses.

Or actuellement les médias, tout à leur décomptes, ne s’intéressent que peu aux thématiques environnementales. Le rapport du GIEC paru en août, pourtant très alarmant, n’a fait la une de la presse qu’un ou deux jours.

Le reportage de Temps Présent, du Rhône au Léman, du poison dans notre eau potable, diffusé en juin 2021, n’a fait l’objet d’aucun relais médiatique ou politique. Et pourtant, il met clairement en évidence l’impact des décharges et effluents industriels sur la qualité et le futur de nos ressources en eaux.

Je vous avoue que c’est décourageant.

J’ai cependant décidé de conclure cette série d’articles sur une note positive.

Dans les années 1990, les pêcheurs constataient que les populations de truites dans les rivières avaient drastiquement diminué. Selon l’OFEV: “en 1980, on pêchait encore 1,2 million de truites dans les eaux suisses. On n’en pêchait plus que 400 000 en 2001”.

En 1998 est donc lancé le projet Fischnetz, un projet interdisciplinaire regroupant plusieurs institutions et hautes écoles suisses.

Treize hypothèses sont formulées pour expliquer ce déclin. Parmi elles, la question de la toxicité des substances chimiques que l’on retrouve dans les eaux.

En 2005, à la fin du projet, aucune conclusion claire. Manque d’habitats naturels, pollution des eaux, maladies infectieuses et changements climatiques, toutes ces causes interagissent certainement pour entrainer ce déclin.

A la suite de ce constat, deux principales mesures ont été décidées: la renaturation des cours d’eau et la diminution des rejets polluants.

Pour le premier point, les bases légales ont été posées en 2011. Ainsi “l’objectif de la Confédération est de mettre en œuvre des mesures de renaturation permettant de rétablir des ruisseaux, des cours d’eau et des lacs semi-naturels et auto-régulés dotés d’une dynamique qui leur est propre et de la faune et flore caractéristique”.

Pour le deuxième point, la Confédération a décidé de s’attaquer en premier lieu aux rejets de stations d’épurations (STEP). En effet, les nombreuses études existantes montrent que nombres de substances chimiques utilisées au quotidien (médicaments, détergents, cosmétiques, etc…) passent au travers des STEP.

Or les STEP n’ont pas été conçues pour traiter ces substances chimiques. Elles ont été construites pour éliminer la matière organique, l’azote et le phosphore. Certaines substances médicamenteuse se retrouvent donc aux mêmes concentrations à l’entrée et à la sortie de la STEP.

La révision de l’Ordonnance sur la protection des eaux est acceptée en 2015. Une centaine de STEP devront donc “traiter les micropolluants”.

Il existe différentes méthodes pour y arriver. Celles retenues pour être appliquées à grande échelle sont principalement le charbon actif (qui piège les molécules comme un filtre) ou l’ozonation (l’ozone, molécule très réactive, casse les substances chimiques). Avec l’ozonation cependant, le risque est de créer des substances de dégradation problématiques, ce qui explique que cette technique est complémentée par un filtre.

En Suisse romande, la première STEP équipée a été celle de Penthaz, en 2019.

Avec succès.

Le bilan de l’épuration des STEPs vaudoises 2020 montre que ce nouveau traitement permet de réduire de 95% la concentration totale des 42 substances recherchées. De plus, les concentrations sont aussi 20 fois inférieures aux concentrations des STEPs qui rejettent le plus de substances chimiques.

D’autres STEPs romandes et suisses, telle celle de Vidy à Lausanne, vont également progressivement être équipées de ces traitements.

Une très bonne nouvelle pour les eaux. Pour les écosystèmes aquatiques, mais également pour notre eau potable!

Voilà pour ce dernier point de situation.

A ce stade, j’aimerais vous remercier, lectrice, lecteur, fidèle, occasionnel ou de passage.

Le nombre de vues sur mon blog, vos commentaires, m’ont encouragée, m’ont fait réfléchir. Ce qui fût toujours stimulant.

Je vous souhaite de traverser cette période troublée le mieux possible.

J’espère vous recroiser au hasard d’écrits ou de conférences.

Nathalie Chèvre

Références:

ANSES. 2020. Antibiorésistance et environnement. Rapport d’expertise collective.

Mahoney et al. 2021. The silent pandemic: emergent antibiotic resistances following the global response to SARS-CoV-2. iScience 24. https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102304

L’accès au savoir n’est pas négociable

Il y a deux semaines, nous nous préparions à accueillir à nouveau les étudiants à l’Université, en présentiel complet, avec le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Nous avions même réfléchi comment les motiver à revenir sur le campus après plus d’une année et demi à distance.

Mercredi passé, le couperet tombe, avec les annonces du Conseil Fédéral. Et dans la foulée, les Universités romandes décident que le pass Covid est obligatoire pour accéder aux cours en présentiel.

Soyons honnêtes, cela signifie que seuls les étudiant(e)s vacciné(e)s auront accès au cours. Car qui irait se faire tester tous les 2-3 jours pendant des mois ? Sachant que les tests seront bientôt payant? Personnellement je ne le ferais pas.

Dont acte.

N’en déplaise aux personnes qui adorent ranger les gens dans des catégories, il n’y a pas que les complotistes, ou antivax comme aiment les surnommer les médias, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se faire vacciner.

Ce n’est pas à moi de juger de leurs choix. Mon rôle est d’enseigner au plus grand nombre.

Nous avons face à nous des défis environnementaux considérables.

Le dernier rapport du GIEC sorti en août 2021 est sans appel. Nous nous devons de mettre en place, dans les prochaines années, des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2.

Dans mon domaine plus spécifiquement, il n’est plus discutable que la pollution que nous engendrons a des effets sur l’environnement, mais également sur notre propre santé. Ici aussi il va falloir se retrousser les manches et brasser les cerveaux pour trouver des solutions.

Au-delà de ça, il est maintenant reconnu que l’accès aux réseaux sociaux a permis l’émergence de pseudo-savoirs, alimentés par des croyances bien plus que par des faits.

En tant qu’universitaires, notre rôle, tel que je le considère, est de donner accès à un savoir transparent et basé sur des faits, ceci au plus grand nombre. Il est aussi de permettre aux étudiants de développer leur sens critique, ceci en confrontant leurs idées avec leurs pairs et avec leurs enseignants.

Enseigner, ce n’est pas enregistrer des cours que les étudiant(e)s pourront voir en ligne. Cette dernière année et demi me l’a montré.

Je n’ai pas encore pris toute la mesure des décisions qui ont été prises la semaine passée. Mais elles heurtent profondément mes valeurs d’enseignante.

Si les étudiant(e)s qui le souhaitent ne peuvent pas avoir accès à mes cours en présentiel, ce que je qualifie d’un enseignement de qualité, il me faudra trouver d’autres solutions innovantes pour que mon enseignement leur soit accessible.

Perfluorés omniprésents…et tant d’inconnues

J’avais déjà écrit un article sur les composés perfluorés en février 2019, leur présence ayant été démontrées jusque dans les neiges de l’Himalaya.

Je voulais y revenir de manière un peu plus approfondie car il s’agit là d’une pollution dont on commence seulement à entrevoir les conséquences à long-terme.

D’abord pour rappel, les molécules perfluorées sont composées d’une longue chaîne de carbones à laquelle sont liés un nombre plus ou moins important d’atomes de fluor.

La figure ci-dessous présente les molécules de PFOS et de PFOA. Qui sont actuellement les mieux documentées.

Ces molécules sont très stables dans l’environnement. Certains chercheurs pensent même que certaines d’entre elles ne se dégradent pas du tout. Leur émission dans l’environnement contribue donc à leur accumulation dans les écosystèmes.

Ces propriétés de persistance ont amené les membres de la Convention de Stockholm à intégrer le PFOS et le PFOA en 2009. Pour rappel, cette convention régule les composés organiques persistants au niveau mondial, tel le DDT (voir article de mai 2018).

Il existe plus de 4500 molécules perfluorées, chacune avec des propriétés de comportement dans l’environnement et de toxicité différentes.

L’histoire de leur développement est classique. La figure ci-dessous, publiée par l’agence environnementale américaine, la résume.

Hypothèse invalidée

Les chercheures et chercheuses se trompent…souvent. Et ce n’est pas grave.

C’est même plutôt normal: on émet une hypothèse, on la teste…et on la valide…ou pas.

Un peu comme quand on cherche un endroit inconnu sans carte. Si deux chemins s’offrent à nous, on va en tester un. Si c’est le mauvais, on revient sur ses pas pour tester l’autre.

Bon, c’est un peu schématique.

En effet, les domaines de la science sont très larges et il y a des milliers de chemins possibles. Il est donc tout-à-fait logique que certains n’aboutissent pas.

Je vous donne un exemple qui est arrivé dernièrement lors d’un travail de master. Une étudiante a mené une recherche sur deux étangs en milieu agricoles. Ces deux étangs avaient une biologie différente selon le Centre suisse de protection des amphibiens et des reptiles (Karch): dans un cas, la population d’amphibiens était assez élevée, dans l’autre pas.

L’étudiante a donc fait l’hypothèse que l’exposition aux polluants, notamment aux pesticides, pourrait expliquer cette différence.

Au final, très peu de pesticides, et surtout en concentrations très faibles, ont été détectés dans les deux étangs, en 2020 et 2021. L’hypothèse de départ est donc invalidée.

En terme environnemental, c’est une bonne nouvelle: les deux étangs contiennent peu de pesticides. En terme de recherche, c’est décevant.

Car malheureusement, la publication des résultats négatifs est quasi impossible. Si la recherche menée n’aboutit pas sur une nouvelle découverte, les journaux scientifiques ne l’accepte que très rarement.

C’est encore plus vrai depuis l’avènement des réseaux sociaux. Il faut des recherches « sexy » qui font le scoop et peuvent être reprises par les journaux grands publics.

On observe ainsi depuis quelques années une course à la publication. Et la tentation est forte de publier très vite, quitte à passer outre la nécessaire discussion entre experts.

Car même en cas de résultats positifs, il est important que les études soient soumises à la critique des paires. C’est même une des tâches centrales de la science comme le soulignait un excellent article dans Horizons, le journal du Fonds National Suisse de la Recherche, paru ce mois de juin 2021 (La confiance doit se gagner). La critique est un gage de qualité.

Il existe en effet des biais de recherche. Si vous posez une hypothèse, vous allez essayer de la valider. Donc vous allez, sans mauvaises intentions, mettre en place une méthodologie qui vous permettra de le faire. Ce qui n’est pas objectif quand on y réfléchit.

Parfois même, malgré des résultats peu probants, les auteurs d’étude valident leurs hypothèses, voyant, dans les quelques tendances qui se dessinent, des évidences. C’est quelque chose que je remarque régulièrement dans les travaux de masters. L’étudiant pose une hypothèse, décrit des résultats intéressants mais insuffisants pour valider son hypothèse, mais conclut quand même que celle-ci est correcte.

C’est humain. On a tous envie d’avoir raison, que notre hypothèse soit la bonne.

Il est donc important que d’autres chercheurs, qui travaillent d’une autre façon, puisse valider…ou invalider/critiquer les résultats des chercheurs et chercheuses.

Cette discussion critique entre experts se passe en arrière plan des publications (c’est le fameux processus de peer-review) ou encore lors des conférences internationales.

Or, depuis quelques années, on observe une tendance à amener cette critique mutuelle sur la place publique. Et la pandémie que nous vivons a encore amplifié le phénomène.

Certes, il est important que les chercheurs communiquent sur leurs recherches. Surtout sur des sujets d’actualités comme par exemple le changement climatique, la pollution ou encore le Covid-19. D’ailleurs je serais assez mal placée pour critiquer cette communication grand public tenant moi-même ce blog.

Mais je pense qu’il est nécessaire d’être très clairs sur les limites de nos recherches…qui n’ont pas réponse à tout.

Un bon exemple pour moi sont les modèles. J’utilise des modèles pour prédire le risque que présente les substances chimiques sur les écosystèmes.

Or les statisticiens ont l’habitude de dire que « tous les modèles sont faux ». Une citation attribuée à Georges Box. Qui rajouterait: « mais certains sont utiles ».

Il me paraît donc extrêmement important, lorsque l’on montre les résultats d’un modèle, de bien définir les limites.

Un exemple issu de mes recherches.

Il est possible de prédire le risque que présentent les pesticides et les médicaments détectés dans le Léman comme on le lit sur la figure ci-dessous. Ce risque devrait est inférieur à 1 pour protéger l’écosystème lacustre.

Figure 1: Risque du mélange des pesticides et médicaments détectés dans le Léman de 2004 à 2011. Les pesticides nommés sont de source industrielle (Gregorio et Chèvre 2014).

On observe sur la figure ci-dessus que le risque dépasse fréquemment la valeur critique de 1. En conséquence, le mélange pesticides/médicaments pourrait avoir un impact sur l’écosystème du Léman. Ce risque est principalement dû à 4 herbicides, de source majoritairement industrielle. Il a diminué lorsque les industries ont réduit leurs rejets dès 2006 pour passer sous la valeur de 1, à l’exception de 2011 où un rejet industriel a eu lieu.

Cependant il faut mentionner que:

1) les valeurs d’effets utilisées pour les calculs se basent sur des espèces de laboratoire,

2) seules les substances déjà recherchées dans le Léman ont été prises en compte (il y a en a bien d’autres).

Ces deux points montrent que nos résultats sous-estiment certainement le risque.

Mais:

3) le modèle utilisé pour le calcul de risque du mélange est une modèle qui décrit le « pire » scénario.

Ce point montre que nos résultats sur-estiment certainement le risque.

La conclusion de tout cela n’est pas, pour moi, que les modèles sont inutiles. Ils peuvent nous aider à comprendre l’impact de la pollution sur l’environnement, dans les limites de ce qu’on peut leur faire dire.

La confiance en la science semble avoir diminué ces dernières années (Langan et al. 2019). Il semble donc crucial que les chercheurs et chercheuses communiquent sur leurs résultats. Mais il me semble tout aussi crucial de communiquer sur les limites des recherches, de même que sur les débats ou les controverses, qui peuvent avoir lieu sur ces recherches.

Références:

Fisch F. 2021. La critique mutuelle est nécessaire. Horizons. Le magazine suisse de la recherche. No 129.

Gregorio V, Chèvre N. 2014. Assessing the risks posed by mixtures of chemicals in freshwater environments. Case study of Lake Geneva, Switzerland. Wires Water: doi: 10.1002/wat2.1018

Langan et al. 2019. Empirically Supported Out‐of‐the‐Box Strategies for science communication by environmental scientists. Integrated Environmental Assessment and Management 15: 499-504.

Seemann-Ricard J. 2021. Risk assessment of pesticides for amphibians in temporary ponds. The cases of Lavigny and Mollens, Switzerland. Travail de Master en Sciences de l’Environnement. Université de Genève.

PE pour Perturbateur Endocrinien

J’ai reçu passablement de questions suite à mon dernier post « Tous perturbés« .

En effet, les mots « perturbateurs endocriniens » inquiètent. C’est normal. On pense immédiatement au changement de sexe des poissons ou à la baisse de la fertilité masculine.

Or il faut bien admettre que si les termes « perturbateurs endocriniens » sont largement utilisés dans la presse et par le public, les scientifiques ne sont pas vraiment d’accord sur ce qu’est un perturbateur endocrinien.

Bien sûr, il y a l’exemple bien connu de l’ethynylestradiol contenue dans les pilules contraceptives. Cette hormone féminine de synthèse a été un des premier exemple concret de perturbation hormonale dans l’environnement. A des concentrations aussi faibles que quelques ng/l, cette substance est capable d’inhiber le développement de caractéristiques mâles chez les poissons.

Cet effet est de type « clé-serrure ». C’est-à-dire que l’hormone de synthèse va se lier aux récepteurs à oestogènes et induire un effet hormonal. C’est d’ailleurs ce que l’on attend de la pilule contraceptive qui va bloquer l’ovulation.

Mais c’est un effet indésiré chez le poisson mâle. Car là aussi, l’hormone synthétique va se lier à des récepteurs « féminins » et empêcher le développement des caractéristiques masculines.

Cependant, le système hormonal est bien plus complexe qu’un système clé-serrure.

Il y a d’abord une multitude d’hormones. On connaît les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, testostérone. Mais il y a aussi les hormones tyroïdiennes, essentielles pour la croissance, l’adrénaline et le cortisol qui interviennent en cas de stress, la dopamine, l’hormone du plaisir, etc…

Il y aussi une multitude d’organes et de glandes qui s’occupent de créer, véhiculer, transcrire ou éliminer ces hormones. L’hypothalamus, la tyroïde, les surrénales, les ovaires et les testicules, pour ne citer qu’eux.

A ce stade, difficile de donner une définition d’un perturbateur hormonal. Est-ce une substance qui va agir sur un organe, qui produira alors plus, ou moins, d’hormones? Est-ce une substance qui va empêcher les hormones d’agir?

Tout récemment, un groupes d’experts en endocrinologie issus de différents pays européens, asiatiques et américains, ont publié une liste de 10 critères pour caractériser les perturbateurs endocriniens. De manière similaire à ce qui se fait pour définir des substances cancérigènes.

Les voici:

1.La substance interagit avec ou active un récepteur hormonal. C’est le système clé-serrure décrit ci-dessus. Il est bien connu pour les substances qui miment les oestrogènes (phtalates, bisphénol A) ou la testostérone. Il y a beaucoup moins de recherche, si ce n’est pas du tout pour les autres hormones.

2. La substance empêche l’hormone d’interagir avec le récepteur. Certains médicaments jouent ce rôle dans le cas de cancers hormono-dépendants. Comme le tamoxifen. Il bloque les récepteurs aux oestrogènes dans le cas de certains cancer du sein.

3. La substance altère l’expression des récepteurs hormonaux. L’hormone se fixe bien au récepteur, mais rien ne se passe. Il semble que certains phtalates ou que le bisphenol A puisse avoir ce mode d’action.

4. La substance altère la chaîne de transmission. Le signal est bien donné par le récepteur, mais il est bloqué quelque part. A nouveau, il semble que le bisphenol A engendre ce mode d’action. A ce propos, il faut noter qu’une substance peut agir à différents niveaux et donc remplir plusieurs critères de la liste.

5. La substance induit des modifications épigénétiques. Au contraire d’une substance cancérigène, elle ne modifie pas les gènes, mais leur expression. Cette modification peut être transitoire, mais peut aussi se transmettre de la mère à l’enfant. C’est un phénomène naturel qui permet aux individus de s’adapter rapidement à leur environnement.

L’exemple le plus connu d’effet épigénétique « toxique » a été observé avec le distilbène. Ce médicament a été donné à de nombreuses femmes enceintes pour éviter les fausses-couches pendant la grossesse dans les années 1960/70. Il s’est avéré que les filles de ces femmes ont développé des malformations utérines et que beaucoup étaient stériles. S’il semble que cet effet distilbène s’efface à la troisième génération (actuellement adulte), il semble que d’autres types de malformations, par exemple cardiaques, aient été observées chez cette troisième génération.

Floriane Tisserand, doctorante dans notre laboratoire, travaille sur l’effet épigénétique d’un insecticide, le diazinon, sur les daphnies, des microcrustacés d’eau douce. Elle expose 3 générations de daphnies à cet insecticide à différents stades d’évolution. Les expériences sont en cours. Je vous en reparlerai à l’occasion.

6. La substance altère la synthèse des hormones. Dans ce cas, la synthèse de l’hormone ne se fait pas correctement ou pas du tout. C’est l’effet du perchlorate, un sel utilisé pour de nombreux usages, comme les explosifs et les munitions, et que l’on retrouve un peu partout dans l’environnement. Notamment dans les eaux. Il agit sur la synthèse des hormones tyroïdiennes.

7. La substance altère le transport des hormones au travers des membranes cellulaires. Certaines hormones comme les hormones « sexuelles » sont lipophiles et donc traversent les membranes de manière passives. D’autres ont besoin d’être aidées. Il semble ainsi que l’anti-corrosif imidazoline joue un rôle sur le transport de l’insuline.

8. La substance altère la distribution ou la circulation des hormones. Le bisphenol A, encore lui, réduit la circulation de la testostérone chez les rats mâles, de même que l’insecticide malathion. Un organophosphoré de la même famille que le diazinon que nous étudions au niveau de l’épigénétique.

9. La substance altère le métabolisme des hormones et leur destruction. Car il faut bien sûr que les hormones soient éliminées après avoir agit dans l’organisme. Sinon celui-ci serait sur-stimulé. Mais il ne faut pas non plus qu’elles soient éliminées trop rapidement. De nombreuses substances ont ce mode d’action, notamment certains PCBs.

10. Enfin, la substance altère le comportement des cellules qui produisent ou répondent aux hormones. Ainsi, l’oxybenzone, un filtre chimique anti-UV que l’on trouve dans de nombreux cosmétiques, augmente la production de cellules mammaires chez les souris portantes ou allaitantes. Et ceci encore de nombreuses semaines après l’exposition.

Nous sommes arrivés au bout de cette longue liste. Bravo à ceux qui ne sont pas découragés.

On constate donc que les mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens sont complexes. Et que de nombreux perturbateurs endocriniens n’ont certainement pas encore été identifiés.

Tout récemment, au début de cette année, des auteurs ont montré sur la base d’une revue de littérature que l’herbicide glyphosate remplissait 8 des 10 critères mentionnés. Et devrait donc être classé comme perturbateur endocrinien au côté du bisphénol A, des phtalates, des PCBs, etc.

Mais tous ces critères sont définis pour l’être humain. Et s’ils peuvent s’appliquer pour les vertébrés, ce n’est pas le cas pour les invertébrés ou pour les plantes.

Ainsi les daphnies, les microcrustacés sur lesquels travaillent Floriane Tisserand, ont des pseudo-hormones. Qui n’ont pas la même sensibilité que les hormones humaines. Ce ne sont pas les mêmes récepteurs, ni les mêmes hormones.

De plus, de nombreuses espèces de l’environnement émettent des kairomones. Ces composés, émis dans l’air, dans l’eau, ou le sol, transmettent des informations entre individus de même espèce, ou de différentes espèces. Par exemple des informations sur un prédateur ou une proie. Chez la daphnie, les kairomones peuvent induire des effets sur la croissance ou même la reproduction.

C’est d’ailleurs ce type d’hormones qui sont utilisées dans la lutte par confusion en agriculture bio et non bio. Des hormones synthétiques sont diffusées pour que les insectes mâles ne trouvent pas les femelles. A ma connaissance, il n’y a pas d’études sur les insectes non cibles.

On est donc bien loin d’avoir compris les effets endocriniens que peuvent engendrer les substances chimiques sur les espèces de l’environnement, inclus l’être humain.

Je vais donc finir ce post de la même manière que beaucoup de précédents. Dans le doute et au vu du peu de connaissances que l’on a, il est vraiment important de réduire l’émission des substances chimiques dans l’environnement. Et donc l’exposition aux substances chimiques des espèces vivantes.

Cela passe par des aspects technologiques (traitement des effluents de station d’épuration), des gestes au quotidien (utilisation des cosmétiques, des désinfectants). Mais surtout par des décisions politiques fortes. Par exemple la mise en place d’une réglementation forte lors de la mise sur le marché des substances chimiques, mais également flexibles pour les retirer dès que nécessaire.

Référence:

Merrill et al. 2020. Consensus on the key characteristics of endocrine-disrupting chemicals as a basis for hazard identification. Nature Reviews, endocrinology. 16 (45-57). https://www.nature.com/articles/s41574-019-0273-8

Munoz et al. 2021. Glyphosate and the key characteristics of an endocrine disruptor: a review. Chemosphere 270. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128619

Tous perturbés?

La semaine dernière, une étude menée conjointement par la RTS et le magazine Bon à Savoir, montrait que les enfants romands étaient largement contaminés par des perturbateurs endocriniens.

Cette étude est un coup de sonde. L’urine de 33 petits et jeunes romands a été analysée pour y chercher différents composés dont le bisphénol A ou les phtalates.

Sans surprise, tous les enfants avaient des taux plus ou moins élevés de perturbateurs endocriniens dans leur urine. Et nul doute qu’il en irait de même si on analysait notre propre urine.

Cela confirme une fois de plus que nous baignons dans une soupe chimique. Et que les substances auxquelles nous sommes exposés quotidiennement peuvent entrer dans notre corps, que ce soit par notre alimentation, par la respiration ou par la peau.

Mais revenons un peu en arrière. Que sont ces fameux perturbateurs endocriniens?

Cette notion est apparue pour la première fois au début des années 1990. C’est la chercheuse Theo Colburn qui met en lumière ces substances qui perturbent le fonctionnement du système hormonal.

Certes, les substances elles-mêmes ne sont pas nouvelles. Par exemple le fameux DDT, l’insecticide qui a fait l’objet du livre Silent Spring de Rachel Carson, en fait partie. En 1990, il est déjà interdit dans les pays occidentaux.

Mais ce que montre Theo Colburn, et les chercheurs de l’époque, c’est que ces substances peuvent mimer les hormones. En clair, elles prennent leur place et induisent des effets « non voulu » par le corps lui-même.

Exposés à des stades clés de développement, par exemple pendant la phase de différentiation sexuelle lors de la gestation, les individus peuvent développer des caractéristiques à la fois mâles et femelles. Cela a été montré notamment chez les poissons.

Les perturbateurs endocriniens peuvent agir comme des hormones sexuelles, mais également comme des hormones tyroïdiennes. Ou encore ils peuvent avoir une action sur différentes glandes à l’origine de la production d’hormones, réduisant ou augmentant leur production.

En 1996, Theo Colburn va en faire un livre, « Our stolen future » (notre futur volé), qui pose notamment la question des effets sur la fertilité humaine, à long terme, de ces fameux perturbateurs endocriniens.

Car ce que remettent aussi en question ces substances, c’est le principe de Paracelse.

Depuis le début des études toxicologiques, les chercheurs sont partis de l’hypothèse que la dose faisait le poison. Le fameux principe de Paracelse. En clair, plus l’exposition de l’individu est élevée, plus l’effet est important.

Or les perturbateurs endocriniens bousculent cette hypothèse. Il semble en effet qu’ils puissent exercer des effets toxiques à de très faibles doses. Parfois même les effets à très faibles doses sont plus importants que ceux observés à une dose plus élevée. La dose ne fait plus le poison.

La conséquence de cette observation, c’est qu’il n’est plus possible de fixer des valeurs seuils en dessous desquels l’exposition est dite sans effets. Et donc que toute exposition à des perturbateurs endocriniens peut être problématique.

En continuant ce raisonnement, cela signifie que les substances reconnues comme perturbateurs endocriniens doivent être interdites.

Pas si simple.

D’abord, les agences gouvernementales semblent peu enclines à reconnaître cette nouvelle relation entre la dose et les effets. Ainsi au début du mois de février 2021, l’Endocrine Society, qui regroupe 18’000 spécialistes du système hormonal, critique sévèrement l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) pour la non prise en compte de cette relation dans un projet de rapport sur les substances chimiques (via Le Monde).

Ensuite la définition des perturbateurs endocriniens fait débat. Après plus de 10 ans de tergiversations, l’Union européenne accouche enfin d’une définition en 2017.

Reste que cette définition est très contraignante. En effet, pour être déclaré « perturbateur endocrinien », il faudra démontrer, entre autre, que la substance a un mode d’action qui altère une ou des fonctions du système hormonal. Mais surtout, il faudra démontrer que les effet toxiques observés à l’échelle de l’individu sont une conséquence directe de ce mode d’action.

Or il est très compliqué de faire un lien entre le mode d’action (par exemple la liaison de la substance avec un récepteur hormonal) et des effets observés (par exemple une baisse de la fertilité). Ce qui laisse la place ouverte aux controverses.

De plus cette définition ne considère que l’être humain, et non les espèces de l’environnement.

On est donc bien loin d’avoir des outils pour légiférer sur les perturbateurs endocriniens.

Alors que faire?

Comme déjà mentionné plusieurs fois, si on ne peut échapper aux substances chimiques, on peut cependant tenter de diminuer son exposition. En faisant attention à son alimentation, aux cosmétiques utilisés, aux détergents, etc…

L’émission « On en parle » a consacré son guichet de mercredi 10 février aux questions des parents dont les enfants ont été testés. Avec des pistes de solutions.

Reste que le citoyen lambda, vous, moi, ne pouvons pas faire grand chose pour éviter l’exposition via notre veste, traitée avec des perfluorés, ou notre canapé, traité avec des retardateurs de flamme organophosphates. Ces traitements ne sont pas déclarés.

Il faudrait donc faire des choix politiques forts pour avancer dans ce domaine.

Peut-être une bonne nouvelle? L’Union européenne, dans sa stratégie pour un monde sans pollution chimique, semble décidée à s’attaquer aux perturbateurs endocriniens.

Dossier à suivre.

La curiosité des grenouilles

L’écotoxicologie est une discipline relativement récente. Les premiers tests d’écotoxicité datent des années 1970. Il y a donc un peu plus de 50 ans de développements méthodologiques. Ce qui est finalement très peu si on veut tenter de caractériser les risques que présentent les substances chimiques pour toutes les espèces de l’environnement.

Dans un premier temps, l’écotoxicologie s’est inspirée de sa grande sœur, la toxicologie, qui se focalise sur l’être humain.

Ainsi les tests développés et appliqués pendant des années se concentraient sur des effets comme la mortalité ou encore la reproduction, voir la croissance des individus.

Cependant, certaines études ont montré que ces paramètres n’étaient pas suffisants pour décrire les effets complexes des polluants.

Ainsi, des chercheurs ont mis en évidence que le cuivre pouvait affecter le système olfactif des poissons à des concentrations que l’on peut détecter dans l’environnement. Ils font l’hypothèse que cette perturbation de leur odorat pourrait empêcher ces poissons de reconnaître leur prédateurs.

Cela paraît anodin, mais si les poissons ne reconnaissent plus leurs ennemis, ils se feront alors tuer plus facilement, ce qui peut amener à des diminutions drastiques de certaines populations.

Cet exemple montre que s’intéresser à la survie ou à la reproduction d’une espèce sous l’influence d’une substance toxique ne suffit pas.

Mais pour bien choisir les paramètres à étudier, il faut connaître les stratégies de survie et de reproduction des espèces. Ce que l’on appelle les traits de vie biologiques. Parmi eux, la manière de se nourrir.

Ainsi certains essais focalisent sur la vitesse d’alimentation des gammares, ces petites sentinelles des cours d’eau. D’ailleurs déclarés « Animal de l’année 2021 » par Pro Natura. Ce paramètre, très sensible, peut même être mesuré avec des individus exposés dans des cages pour évaluer les effets de la pollution sur le terrain.

Trouver les bons paramètres à mesurer implique de se rapprocher de l’écologie, la science qui étudie les interactions entre les espèces et leur milieu.

Si pendant longtemps, écotoxicologie et écologie se sont ignorées, des rapprochements commencent à se faire.

Dans notre laboratoire, nous nous intéressons par exemple aux grenouilles.

Selon l’IUCN, 40% des amphibiens sont sur liste rouge, menacés d’extinction, soit bien plus que les mammifères.

Différents facteurs expliquent cet état de fait: l’anthropisation des milieux, les changements climatiques, mais également les substances chimiques comme les pesticides ou les antibiotiques que l’on trouvent dans les milieux humides.

Les amphibiens, comme les grenouilles, ont une peau très perméable qui les rend sensibles aux polluants. D’autre part, de par leur mode de vie, ils sont exposés dans l’eau pendant la phase larvaire, puis par l’air et le sol pendant la phase adulte.

Pour que les populations de grenouilles puissent se développer, les individus doivent être capables de se disperser sur le territoire, afin d’aller chercher de la nourriture, de se reproduire et de pondre. Mais le but le plus important de cette dispersion est, selon les écologues, d’augmenter le flux de gènes. C’est-à-dire d’éviter la consanguinité et d’augmenter la diversité génétique, afin d’augmenter la capacité de réponse aux stress environnementaux (prédation, changements climatiques, perte de l’habitat, pollution). Enfin, cette dispersion permet aussi de coloniser de nouveaux milieux.

Cette capacité de dispersion est donc un paramètre très important pour la survie des espèces.

Les écologues ont défini un paramètre permettant de mesurer cette dispersion, la « curiosité » ou la « hardiesse ». Plus un individu est curieux/hardi, plus il aura tendance à partir loin de son lieu de naissance et donc plus grande sera la chance qu’il puisse trouver un partenaire génétiquement différent.

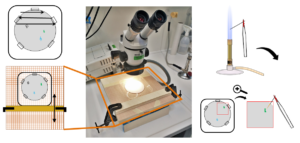

Cette curiosité peut se tester en laboratoire.

On crée une arène avec une petite chambre fermée en son centre. On place la petite grenouille dans la chambre pendant quelques minutes. Puis on ouvre la chambre.

Le comportement de la grenouille est ensuite filmé. On regarde ainsi le temps avant que la grenouille ne bouge, la distance parcourue dans l’arène, ou la surface couverte pendant un certain laps de temps.

On peut ensuite comparer le comportement de grenouilles qui ont été exposées à une ou des substances chimiques, avec celui de grenouilles non exposées. Cette comparaison permettra de mettre en évidence un effet négatif du/des polluants, si il existe.

Beaucoup plus sensibles que des tests sur la survie ou la reproduction, ces essais peuvent être effectués avec des concentrations environnementales. En effet, les tests classiques, sur la survie ou la reproduction, nécessitent souvent, pour voir des effets, d’utiliser des concentrations élevées, bien au dessus de celles que l’on détecte dans l’environnement.

Ces recherches, à l’interface entre l’écologie et l’écotoxicologie, sont donc particulièrement importantes pour mieux définir les risques des substances chimiques, et finalement définir des normes environnementales.

Merci à Laurent Boualit, doctorant dans notre labo, pour sa relecture attentive et pour m’avoir fait mieux connaître les amphibiens.

Références:

Agatz A, Brown CD. 2014. Variability in feeding of Gammarus pulex: moving towards a more standardised feeding assay. Environmental Science Europe 26: 15.

Beyers DW, Farmer MS. 2001. Effects of copper on olfaction of colorado pikeminnow. Environmental Toxicology and Chemistry 20. 907-912.

Une désinfection sans risque?

La désinfection des mains fait partie des gestes barrières dans la protection contre la pandémie actuelle. Le but n’est pas ici de remettre en cause ce principe que j’applique moi-même chez nous lors de chaque maladie (gastro, grippe ou autre).

Par contre j’aimerais discuter des désinfectants qui peuvent être utilisés. Et des risques que certains peuvent poser.

Mais d’abord à quoi cela sert-il d’en utiliser?

Un désinfectant sert à détruire les pathogènes: virus et bactéries principalement.

De loin, les bactéries sont les plus difficiles à éliminer. Elles sont capables de développer tout une série de mécanismes pour s’adapter et devenir résistantes à une ou plusieurs substances chimiques. Et donc avec le temps, ces substances ne sont plus efficaces.

C’est le problème de plus en plus d’antiobiotiques. De nombreuses bactéries sont devenues multi-résistantes et il n’y a plus beaucoup de médicaments qui peuvent venir à bout de certaines souches d’Escherichia coli ou de staphylocoque doré. L’OMS parle de l’entrée dans une ère post-antibiotiques.

Les désinfectants utilisés pour combattre les bactéries doivent donc contenir des substances chimiques très efficaces, voir il doivent les combiner.

Pour éliminer un virus, tel que le Covid 19, c’est plus simple. Il s’agit de dissoudre la couche de graisse qui le protège. Ce pourquoi un bon lavage des mains avec un savon gras est suffisant. L’alcool est également efficace.

Malheureusement, les désinfectants que l’on trouve sur le marché ne sont pas dédiés uniquement à la lutte contre les virus. Ils contiennent donc fréquemment des substances très puissantes dont les effets sur l’homme et sur l’environnement ne sont pas anodins. Surtout si ils sont utilisés très fréquemment comme actuellement.

Voici deux exemples.

Prenons d’abord la familles des sels d’ammoniums quaternaires. Ils sont beaucoup utilisés comme tensioactifs, mais également comme biocides désinfectants.

Certaines molécules contiennent du chlore, comme le chlorure de benzalkonium (ADBCA). Bactéricide, il a également une activité spermicide, ce qui fait qu’il est utilisé dans certaines crèmes contraceptives.

Un petit tour dans les commerces environnants m’a montré que beaucoup de désinfectants proposés à l’entrée des magasins contiennent du chlorure de didecyldimethylammonium (DDAC), un autre de ces sels, toujours chloré.

Or les sels d’ammoniums quaternaires sont sous la loupe des chercheurs depuis quelques années déjà. On les soupçonne fortement d’être des perturbateurs hormonaux. En 2014, des chercheurs de Virigina Tech montrent que la fertilité des souris est affectée par l’ADBCA et le DDCA. Trois ans plus tard, la même équipe montre que ces substances provoquent des malformations chez les bébés souris.

C’est inquiétant. D’autant que leur utilisation augmente. C’était déjà le cas avant la pandémie, puisque les sels d’ammoniums quaternaires ont remplacé, dans les cosmétiques, une autre substance problématique, le triclosan (nous y reviendrons).

Mais ces sels sont encore beaucoup plus utilisés depuis mars 2020.

Une étude menée en 2020 par l’Université de l’Indiana aux Etats-Unis a analysé la poussière d’appartements dans lequels une désinfection plus ou moins poussée était effectuée. La quantité de sels d’ammoniums quaternaires était proportionnelle à leur utilisation. Avec une médiane de 1300 ng/g de poussière (somme de 18 sels communément utilisés). Les plus hautes concentrations se trouvant dans les appartements « les plus désinfectés ».

Or la poussière est une voie non négligeable d’exposition chez l’homme. Notamment pour les petits enfants qui sont souvent au niveau du sol.

Autre molécule. Je vous ai parlé plus haut d’un autre biocide, le triclosan. Il s’agit d’un organochloré, comme le DDT qui a fait l’objet du livre de Rachel Carson et qui a conduit aux premières réglementations sur les pesticides.

En 2017, le Temps titrait sur les dangers du triclosan. Perturbateur endocrinien, il est également mis en cause dans les cas d’inflammation du côlon pouvant déboucher sur des cancers.

Alors que son usage était en diminution, le triclosan est revenu en force avec la pandémie. Certains produits contiennent jusqu’à 10mg/ml de triclosan, mais ils devraient être réservés à un usage médical.

C’est d’ailleurs un des problème. Des produits à usages médicaux se retrouvent à être utilisés au quotidien par tout un chacun. Qui n’est pas forcément au fait des risques que ces substances peuvent poser pour la santé.

Et l’environnement dans tout cela?

Toutes les substances que nous appliquons sur la peau ou sur les surfaces finiront dans l’air ou dans l’eau. Il serait donc intéressant de monitorer le triclosan ou les sels d’ammoniums quaternaires dans les eaux usées pour voir si leurs concentrations ont augmenté depuis les derniers mois.

Pour l’instant je n’ai pas vu d’études dans ce sens.

En terme de risque, ces substances présentent les mêmes dangers pour les espèces de l’environnement, notamment les vertébrés, que pour la santé humaine. S’agissant de perturbateurs hormonaux, ils peuvent avoir des effets sur la fertilité.

Alors que faire? D’un côté on nous recommande fortement de nous désinfecter les mains fréquemment, et d’un autre côté, beaucoup de produits désinfectants contiennent des substances qui ne sont pas sans danger pour la santé et l’environnement, à long-terme.

Personnellement, j’ai choisi de me laver les main avec un savon gras simple si c’est possible. Si ce n’est pas possible, j’ai toujours un flacon de désinfectant simple, à base d’alcool, que j’utilise lorsque je dois désinfecter mes mains ou celles de mon fils.

Je pense cependant qu’il faudrait des règles beaucoup plus claires sur les désinfectants à usage régulier, notamment pour ceux qui sont utilisés dans les écoles et dans les crèches.

Des désinfectants sans substances problématiques existent. Ils devraient être privilégiés dans les lieux qui accueillent des personnes sensibles comme les enfants. Il en va pour moi de leur santé à long-terme.

Et l’environnement s’en portera également mieux.

Référence:

Zheng G. 2020. Indoor exposure to desinfecting chemicals during the Covid-19 pandemic. Remote SETAC Conference USA.

L’Europe annonce son ambition d’un monde « sans pollution chimique »

C’est une nouvelle qui est passée complètement inaperçue. Et pourtant, c’est une bonne nouvelle!

Le 14 octobre, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour tendre vers un environnement exempt de substances chimiques.

Plus concrètement cette stratégie « stimulera l’innovation en faveur de produits chimiques plus sûrs et plus durables et renforcera la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les produits chimiques dangereux. Elle prévoit notamment d’interdire l’utilisation des produits chimiques les plus nocifs dans les produits de consommation tels que les jouets, les articles de puériculture, les cosmétiques, les détergents, les matériaux en contact avec des denrées alimentaires et les textiles, sauf s’ils se révèlent essentiels pour la société, et de veiller à ce que tous les produits chimiques soient utilisés de manière plus sûre et plus durable ».

Certes, il s’agira maintenant de mettre en place des outils concrets et pratiques pour atteindre le but affiché. Mais néanmoins l’ambition est là.

De plus, la Commission européenne reconnaît l’effet des mélanges et déclare qu’il doit être considéré comme tel. Après 20 ans de tergiversations autour de sa prise en compte dans les législations, il est grand temps.

En 2006 déjà, l’Union européenne révolutionne la mise sur le marché des substances chimiques en imposant aux producteurs d’évaluer le risque, humain et environnemental, des substances chimiques qu’ils mettent sur le marché.

Cette démarche inverse le fardeau de la preuve. Ce n’est plus au scientifique de prouver, après coup, qu’une substance est à risque. C’est le producteur qui doit montrer qu’elle ne l’est pas.

C’est la directive REACH.

Ce fût un travail titanesque puisque 30’000 substances, sur les 120’000 sur le marché en Europe, devaient être ainsi évaluées.

Malheureusement, 14 ans après, force est de constater que REACH n’a que partiellement atteint son but.

Comme je l’avait écrit en juillet 2019, les données fournies par les industries sont souvent incomplètes, voir incorrectes. De plus, certains industriels ont réussi à contourner la directive et à laisser sur le marché des substances problématiques, sur la base du principe d’exception. Vous pouvez lire à ce propos l’excellent livre d’Henri Boullier « Toxiques Légaux » (ou voir son interview).

Avec cette nouvelle stratégie, la Commission européenne remet l’ouvrage sur le métier.

En effet, selon les chiffres publiés par le Monde, « 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites en Europe chaque année, dont 74% sont considérées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement par l’Agence européenne de l’environnement ». Ce sont les phtalates, parabènes, bisphénol-A, etc.

Espérons donc que la Commission se donnera les moyens de ses ambitions.

D’autant qu’avant son annonce, cette stratégie a fait l’objet d’intenses débats.

Sans étonnamment, c’est la Direction générale du marché intérieur et de l’industrie qui s’y est le plus fermement opposée. Il faut dire que l’industrie chimique est la quatrième plus grande industrie de l’Europe et qu’elle emploie 1.2 millions de personnes.

Mais plus bizarrement, la Direction générale de la Santé était également fortement opposée à cette stratégie.

Selon l’ONG Bureau européen de l’environnement, rapporté dans Actu Environnement, « une relation malsaine entre la DG santé et la direction générale en charge de l’industrie a été encouragée par l’ancien patron de la Commission Jean-Claude Juncker qui a subordonné la première à la seconde ».

C’est donc une affaire à suivre.

Si on revient à la stratégie elle-même, un point est intéressant. L’idée est promouvoir des substances chimiques plus sûres dès la conception. Ou plus clairement, de prendre en compte tout le cycle de vie de la molécule, de sa conception à sa dégradation. C’est le concept de « chimie verte« , qui a été beaucoup discuté au tournant de siècle, mais qui n’a été que très peu appliqué.

Et la Suisse dans tout cela?

Comme nous ne faisons pas partie de l’Europe politique, rien ne nous contraint à adopter la même stratégie.

Les exemples du passé nous montre que nous sommes en général observateurs. Nous ne prenons, dans nos législations, que très partiellement les nouvelles réglementations européennes sur les substances chimiques. Ou alors tardivement.

Un exemple. Alors que l’Union européenne a interdit le bisphenol-A dans les biberons en polycarbonate dès 2011, la Suisse a attendu 2017.

Autre exemple, le dioxyde de titane (E171) est interdit depuis janvier 2020 en France comme additif alimentaire, et les députés européens se mobilisent pour faire de même en Europe. Mais ce n’est pas un débat en Suisse.

Espérons cependant que l’ambition de l’Union européenne d’un monde « sans pollution chimique » puisse inspirer la Suisse.

La généalogie des substances chimiques

Depuis plus d’une année, les journaux parlent régulièrement du chlorothalonil, un fongicide classé « peut-être cancérigène » par le Centre international de recherche sur le cancer.

Malgré que de multiples sources d’eau soient polluées en Suisse, l’eau potable ne présente pas forcément de risque pour la santé. C’est le sens du message du Conseil fédéral du 14 septembre 2020: « Un dépassement de la concentration maximale autorisée en métabolites du chlorothalonil ne représente pas de danger imminent pour la santé. Il s’agit surtout de respecter la valeur maximale afin de garantir à titre préventif la protection de la santé. »

C’est à y perdre son latin. Pourquoi donc le risque serait-il minime alors même que les dépassements de la norme sont importants?

En fait, ce n’est pas le chlorothalonil qui pose problème dans les sources d’eau potable, mais ses métabolites. En effet, l’Office fédérale de la Santé Publique a décidé de classer ces métabolites comme « pertinentes » en 2019.

Qu’est-ce que cela veut dire?

Comme le chlorothalonil est peut-être cancérigène, on ne peut pas exclure que ses métabolites ne le soient pas. Et donc, les sources où elles dépassent la norme de 0.1 microgramme par litre, fixée pour l’eau potable, doivent être soit fermées, soit l’eau doit être diluée.

Le chlorothalonil lui-même ne dépasse pas les normes.

Si on feuillette la dernière édition du « Statistique de poche » publié par l’Office Fédérale de la Statistique, on s’aperçoit que le cas du chlorothalonil n’est pas unique. La grande majorité des substances détectées en lien avec l’agriculture sont des métabolites ou « produits de dégradation » (en bleu).

Figure 1: OFS. 2020.

Faut-il alors s’en inquiéter?

Revenons un peu en arrière pour bien comprendre ce qu’est une métabolite.

Les substances chimiques dont on entend parler: glyphosate, bisphenol A, chlorpyriphos, parabènes, sont ce que l’on appelle les substances actives. Ce sont elles qui vont donner au produit (pesticide, plastique, cosmétique, etc…) les propriétés que l’on recherche.

Mais une fois dans l’environnement, ces substances ne sont pas stables. Elles vont être modifiées. Par exemple sous l’effet des rayons UV du soleil ou en réagissant avec d’autres composés chimiques.

La dégradation la plus importante est liée à la métabolisation par les organismes vivants, notamment les bactéries.

Nous-même nous métabolisons les substances chimiques que nous ingérons. Ainsi certains médicaments ne sont présents sous forme « parente » qu’à 1 ou 2% dans les urines. Le reste l’est sous forme de métabolites. Chez nous, c’est principalement le foie qui fait ce travail.

En se transformant, les substances chimiques perdent des éléments. La molécule devient souvent de plus en plus simple.

De ce fait, plusieurs substances parentes peuvent donner les mêmes produits de dégradation. Ce qui rend le traçage difficile.

Une substance-mère peut donc donner naissance à 5, 10, voir 20 métabolites. Suivant les conditions environnementales, la biologie présente, etc. Il n’est donc pas étonnant que l’on détecte beaucoup plus de métabolites que de substances parentes.

La question qui se pose est de savoir si ces métabolites sont aussi toxiques que la substance initiale.

Et c’est là que les choses se corsent. Car comme souvent, les données d’écotoxicité et de toxicité manquent.

Souvent, les métabolites sont moins toxiques que les substances parentes. C’est le cas des substances de dégradation de l’atrazine, un herbicide du maïs interdit en Suisse.

Le schéma ci-après montre les chaînes de dégradation possibles en fonction des bactéries présentes. 9 métabolites sont possibles.

L’atrazine étant un inhibiteur de la photosynthèse, nous avons testé 4 métabolites principales sur la croissance des algues. Elles étaient 20 à 100 fois moins toxiques que l’atrazine lui-même.

Figure 2: Chaînes de dégradation possibles de l’atrazine (Eawag).

Mais parfois, la métabolite est plus toxique que la substance parente.

C’est le cas des nonylphénols.

Les nonylphénols polyéthoxylés sont largement utilisés comme tensioactifs dans l’industrie. Or dans l’environnement, ces longues chaînes de carbones se fragmentent pour donner des métabolites, les nonylphénols. Ceux-ci sont assez stables, mais surtout ils sont bioaccumulables et reprotoxiques. Ce qui a amené à leur interdiction en Europe dans les années 2000. Mais ils sont encore largement utilisés dans d’autres régions du monde.

En 2004, Boxall et ses collègues chercheurs ont fait le bilan de ce que l’on savait (et que l’on ne savait pas) sur les métabolites. Ils concluent du manque important de données existantes et donnent des pistes pour les recherches à mener dans le futur.

En particulier, il faudrait perfectionner les outils de tri existants pour mettre rapidement en évidence les métabolites qui pourraient être plus toxiques que les substances parentes. Par exemple sur la base d’un examen de la structure chimique.

Il faudrait aussi tester les effets des mélanges, sur le long terme, des substances parentes et des métabolites.

Plus de 15 ans après ce texte, la recherche n’a pas beaucoup avancé. Un de frein est la difficulté de prédire la dégradation des substances chimiques, dégradation qui dépend fortement des conditions environnementales et des microorganismes présents.

Il est aussi souvent impossible de se procurer les métabolites pour les tester. Elles n’existent pas sur le marché.

C’est un large pan des molécules chimiques présentes dans l’environnement qui est pour l’instant ignoré, tant au niveau du devenir que des effets toxiques.

Il est donc urgent de développer des méthodes fiables pour évaluer dans quelle mesure les métabolites, par exemple celles du chlorothalonil, sont réellement pertinentes!

Référence:

Boxall et al. 2004. When synthetic chemicals degrade in the environment. Environmental Science and Technology 38. 368A-375A.

Que se passe-t-il dans les cimetières?

Récemment, quelques articles discrets se sont fait l’écho d’un phénomène de plus en plus problématique: les corps ne se décomposent plus dans les cimetières.

Ou plutôt ils se décomposent beaucoup, beaucoup plus lentement qu’il y a 50 ans.

Au point que dans certains cimetières, on se voit dans l’obligation de créer des étages. En enterrant les corps d’abord très profonds. Puis en superposant les suivants. Dans d’autres cas, des sociétés proposent d’ajouter des substances chimiques pour accélérer la décomposition. Ce fût le cas en Norvège au début des années 2000.

Parmi les causes qui peuvent expliquer ce phénomène, deux d’entre elles ont retenu mon attention:

- la pollution des sols

- notre alimentation et notre médication

La décomposition dans les sols est principalement le fait des organismes vivants. Des bactéries et des champignons en premier lieu. Mais également des insectes et autres espèces présentes dans la terre.

Or de nombreuses substances chimiques peuvent ralentir l’activité de ces organismes. Elles peuvent même les détruire.

On pense bien sûr en premier lieu aux pesticides, substances développées pour avoir une action toxique sur les espèces considérées comme « nuisibles ».

Les cimetières sont de grands consommateurs de pesticides. Avant que la Ville de Lausanne ne devienne une ville sans pesticides, l’utilisation la plus importante était dans le cimetière du Bois-de-Vaux. Près de 700kg par an.

Les utilisations principales étaient le désherbage et la lutte contre les pucerons.

Un anecdote m’a été racontée par un jardinier: lors de l’arrêt de l’utilisation des pesticides, plusieurs personnes se sont plaintes de la qualité du sol dans les allées. Leur semelles y adhéraient. Pourquoi? Sans insecticides, les pucerons étaient revenus sur les tilleuls et les rosiers. Leur miellat tombait sur les dalles, les rendant collantes.

Un point intéressant à souligner, les cimetières entretenus « au naturel » sont devenus des zones de grande diversité biologique en ville.

Or malheureusement les pesticides reviennent dans les cimetières par la petite porte. En effet, depuis quelques années, le moustique tigre a fait son apparition en Suisse. Vecteur de maladies comme la dengue, il est surveillé de près par les biologistes et les autorités cantonales.

Il se reproduit dans les eaux stagnantes en quelques heures. Une coupelle d’eau suffit à son bonheur.

Les vases et autres soucoupes qui se trouvent dans les cimetières constituent un milieu de ponte très intéressant pour le moustique tigre. Ils sont changés de manière irrégulière et se remplissent d’eau à la moindre pluie.

D’aucuns proposent donc de traiter ces milieux avec des insecticides…un triste retour en arrière.

Un autre facteur pourrait également jouer un rôle dans le ralentissement de la décomposition des corps. Ce que notre corps contient au moment de la mise en bière.

En effet, tout au long de notre vie, nous consommons des aliments qui contiennent des conservateurs. Et nous utilisons de nombreux cosmétiques avec ces mêmes conservateurs. Ainsi les fameux parabènes que l’on trouve dans les crèmes, les shampoings, mais également dans les médicaments. Les E214 à E219.

Bien sûr, une partie de ces substances sont éliminées par le corps. Mais une petite partie peut aussi s’accumuler dans les graisses, les cheveux, les organes du corps.

Or ces conservateurs sont pour la plupart des bactéricides. Même si aucune étude n’a été menée sur le sujet, il ne serait pas surprenant que les bactéries du sol aient plus mal à décomposer des corps qui contiennent ce type de substances.

Autres composés problématiques, les médicaments. Et notamment les antibiotiques qui sont développés pour tuer les bactéries.

Une enquête suisse menée en 2017 montre qu’une personne sur deux prend des médicaments chaque semaine.

Selon cette étude: « le recours aux médicaments a nettement progressé au fil du temps: si, en 1992, 38% de la population âgée de 15 ans et plus consommaient au moins un médicament au cours d’une période de sept jours, cette part atteignait 50% en 2017. Les femmes prennent plus souvent des médicaments que les hommes (55% contre 45%). La part des personnes consommant des médicaments augmente avec l’âge et atteint 84% chez celles de 75 ans et plus ».

La quantité de médicaments ingérée est donc très importante chez les personnes âgées. Un directeur d’établissement médico-social me parlait de 5 à 10 substances par jour distribuées à ses pensionnaires.

On peut se demander si ce cocktail de médicaments ne pourrait pas jouer un rôle dans la plus longue conservation des corps dans les sols?

Certes, ce sujet peut prêter à sourire. On peut imaginer de futurs archéologues, dans 500 ou 1000 ans, découvrant des tombes pleines de momies. Et imaginant que nous avions, en 2020, des techniques de conservation très sophistiquées…

Mais au-delà de l’anecdote, je pense que cette observation faite dans les cimetières nous pousse à réfléchir aux effets sur notre santé des multiples substances chimiques que nous ingérons chaque jour.

Travaux de bachelor millésime 2020

Ce semestre de printemps 2020 fut spécial pour l’enseignement universitaire.

En effet, dès le 16 mars, les cours sont passés complètement en ligne, avec la difficulté que cela peut représenter pour les enseignants, mais également pour les étudiants.

Il a fallu très rapidement s’adapter à une autre manière d’enseigner et d’apprendre.

Pour ma part, je préfère enseigner en présentiel et discuter avec mes étudiants face-à-face. Mais cela n’a plus été possible.

J’avais donc de grandes inquiétudes pour le suivi des étudiants, notamment concernant les travaux de bachelor.

Dans notre Faculté, les travaux de bachelor sont effectués lors de la 3ème année d’étude et doivent être rendus avant la fin du semestre de printemps, soit début juin. Le travail s’étend donc sur une durée de 6 à 9 mois.

Il s’agit d’un travail personnel de l’étudiant qui montre ainsi sa capacité à mobiliser ses connaissances sur un sujet particulier, le plus souvent un sujet qu’il a lui-même choisi.

Il est donc important que l’étudiant puisse être encadré dans sa démarche, mais également qu’il puisse avoir accès à l’objet de son étude (terrain ou laboratoire) et aux ressources (littérature, rapports, personnes à interroger, etc).

Or entre mars et mai, cela fût très compliqué. Les laboratoires et les bibliothèques étaient fermés, le terrain interdit, et les personnes à interviewer souvent difficiles à joindre.

En résumé, les conditions n’étaient pas idéales pour effectuer un bon travail de bachelor.

Mes craintes ont rapidement été écartées en lisant les rapports des étudiants que j’ai suivi, tous de très bonne qualité. J’ai moi-même appris des choses intéressantes.

Deux étudiants se sont penchés sur la qualité de l’eau en macropolluants, soit phosphore et azote. Ces deux composés sont utilisés dans les engrais appliqués sur les champs et peuvent finir dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. On les trouve également dans les eaux usées. Régulièrement, l’azote, notamment sous forme ammoniacale, provoque des mortalité piscicoles. Ce fût le cas dans la Sonnaz (FR) en 2019. Cette rivière a reçu des résidus de méthanisation d’une usine de biogaz entrainant la mort de plus de 500 poissons. Le phosphore est lui responsable de l’eutrophisation des milieux aquatiques.

Ces deux composés sont donc importants à suivre dans les cours d’eau.

Christophe Reis s’est intéressé à la Baie de Clarens dont le bassin versant est mixte: il contient une zone forestière, une zone agricole et une zone urbaine. Christophe a trouvé que la qualité de l’eau se péjorait d’amont en aval, mais que les concentrations de phosphore et d’azote restaient bien en dessous des critères de qualité. La qualité de l’eau de la rivière, pour ces deux composés, était bonne à très bonne.

Christophe a également testé deux méthodes de mesure pour les analyses. Une méthode très simple, avec des bandelettes qui changent de couleur en fonction de la concentration, et une méthode plus sophistiquée, effectuée au laboratoire.

Malheureusement il s’est avéré que la méthode simple, que nous utilisons volontiers pour les visites grand public, ne donnait pas de résultats fiables.

Même constatation faite par Johan Guignet qui s’est intéressé à la Basse Venoge. Les bandelettes ne permettaient pas une interprétation scientifique précise.

Concernant cette rivière-là, Johan a constaté de nombreux déchets en aval de la station d’épuration de Bussigny. En temps pluie, des rejets d’eaux usées mélangées à des eaux de ruissellement peuvent se produire, entraînant une pollution du milieu naturel par des résidus divers et variés.

Un occasion de rappeler qu’aucun déchet solide (lingettes, masques, gants) ne doit finir dans les toilettes, ni sur la chaussée.

Raphaël Müller s’est quant-à lui intéressé à la pollution du Rhin. Bâle est une ville connue pour son industrie chimique et pharmaceutique et la question se posait de l’influence de cette production sur la qualité de l’eau du Rhin.

Beaucoup d’entre nous avons encore en mémoire les images de l’incendie de Schweizerhalle en novembre 1986. Des pesticides, entrainés par les eaux d’extinction, ont fini leur course dans le Rhin et ont tué toute la vie sur des centaines de kilomètres.

Dans son travail, basé sur des données collectées auprès du service de l’environnement du canton de Bâle, Raphaël a montré que la majorité des substances cherchées et détectées sont rejetées dans le Rhin par la station d’épuration de Bâle. Elles sont donc émises par nos activités quotidiennes, par exemple notre consommation de médicaments.

Pour quelques substances cependant, la source industrielle est prépondérante, ce qui rappelle l’importance de mettre en place un traitement des eaux industrielles résiduelles. Ce qui est encore trop rarement fait.

Dans un autre domaine, Justine Chaubert et Mathilde Ley se sont penchées sur l’histoire du Valais…et de ses pollutions.

Ce sont des travaux essentiellement bibliographiques, c’est-à-dire qu’elles ont compilé des rapports ou de la littérature existants.

Justine Chaubert s’est intéressée au mercure. Dès 1909, l’entreprise Lonza s’installe à Viège dans le but de produire des substances chimiques. Durant 40 ans, entre 1930 et 1970, Lonza va déverser des tonnes de ce métal dans le « Grossgrundkanal », polluant le Rhône, sa nappe et même le Léman.

Si les concentrations dans le Léman ont diminué suite à l’arrêt du rejet de ce métal, des concentrations très importantes ont été détectées dans les sols en Haut-Valais. Les coûts liés à l’assainissement des surfaces ont été estimé en 2017 à 51 millions de francs.

Mais une autre pollution, également liée à l’entreprise Lonza, a récemment défrayé la chronique. Mathilde Ley s’est ainsi penchée sur le cas de la benzidine, une substance cancérigène utilisée dans la synthèse de colorants. Cette substance est issue de la décharge de Gamsenried.

Cette décharge, située sur la commune de Brig-Glis, a été utilisée par Lonza de 1918 à 1978. Les déchets de l’usine étaient ainsi rejetés par une conduite directement dans la décharge. Parallèlement, 1.5 millions de m3 de chaux ont été déversés, pour stabiliser le tout. Le pH se situe donc actuellement entre 10 et 12; le milieu est fortement basique. A titre de comparaison, de pH d’une eau de surface est autour de 7.5.

Dès 2019, des concentrations élevées de benzidine sont mesurées dans la décharge et aux abords de celle-ci. Ceci est apparemment dû à une remontée de la nappe dans la décharge qui était auparavant confinée. Pour empêcher des inondations, l’eau de la décharge est pompée et rejetée dans le Rhône, diluant la benzidine dans le milieu naturel.

En février de cette année, on apprenait que les rejets d’eau pollués avec de la benzidine devrait être évités à l’avenir…affaire à suivre.

L’avant-dernier travail porte sur la pollution des eaux par les microplastiques. C’est également un travail bibliographique, appuyé par des interviews.

Vidhi Kamar conclut que peu d’études existent sur les microplastiques dans les eaux douces, comme les lacs et rivières suisses. Notamment parce que les approches pour effectuer les analyses ne sont pas encore bien établies. Et quasi aucune étude n’existe sur les risques des microplastiques sur le vivant.

Les dernières études en date montrent que les résidus de pneus seraient des sources non négligeables de pollution des eaux par les microplastiques…affaire à suivre également.

Le dernier travail, écrit par Marianne Violot, porte sur l’influence des lobby sur le monde agricole. Travail très compliqué à mener, considérant le manque de transparence sur le lobbying en Suisse.

Sur la base d’interviews, Marianne s’est également intéressée aux avantages, mais également aux problèmes liés à l’agriculture biologique. Elle a trouvé que même l’agriculture biologique peut être influencée par des lobbies.

J’ai retranscris ci-dessus ce que j’ai retenu de ces travaux. Mes propos n’engagent pas leurs auteurs.

Rapports de fin de cycle, les travaux de bachelor sont souvent assez fouillés. Et très régulièrement j’apprends des choses intéressantes grâce à eux. Parfois même cela me donne des idées de recherche pour le futur.

Malgré la période compliquée que nous avons traversée, les étudiants ont su se montrer consciencieux, inventifs et flexibles.

Bravo à ce millésime 2020!

Références:

Chaubert J. 2020. La pollution du Rhône par le mercure. Bachelor. Université de Lausanne.

Guignet J. La qualité chimique de l’eau de la Basse Venoge. Bachelor. Université de Lausanne.

Kamdar V. 2020. Evaluation des connaissances de la pollution plastique dans le Léman. Bachelor. Université de Lausanne.

Ley M. 2020. La benzidine et le Haut-Valais. Bachelor. Université de Lausanne.

Müller R. L’influence de Bâle en tant que ville industrielle chimique et pharmaceutique sur la pollution du Rhin. Bachelor. Université de Lausanne.

Reis C. 2020. L’impact de l’urbanisation sur un cours d’eau. Bachelor. Université de Lausanne.

Violot M. 2020. Transition en agriculture biologique: un monde agricole contraint par les lobbies agroalimentaires. Bachelor. Université de Lausanne.

Parlons d’un sujet qui fâche…l’expérimentation animale

Une chose me frappe pendant cette pandémie. Les tests sur les animaux ne sont plus tabous.

Des singes ont été infectés par le Covid pour évaluer leur immunité. Cela ne semble émouvoir personne alors que nous voterons prochainement à nouveau en Suisse sur une initiative contre l’expérimentation animale.

Soyons honnêtes, au cours du développement d’un médicament ou d’un vaccin, on procède à des tests sur les animaux.

Idem pour évaluer le risque des substances chimiques, que ce soit pour l’homme, ou pour les espèces de l’environnement.

Il existe certes des modèles, qui permettent de faire des prédictions quant à la toxicité ou l’écotoxicité d’une substance, mais ils ne permettent que de faire un tri. Les effets des polluants ne se laissent pas si facilement décrire.

D’ailleurs c’est un des reproche fait régulièrement aux tests d’écotoxicité effectués lors des procédures de mise sur le marché des substances chimiques. Ces tests ne sont pas assez réalistes et ne reflètent pas l’exposition « réelle », à long-terme des espèces vivantes.

Cette absence de réalisme a été particulièrement critiquée dans le cas des pesticides néonicotinoïdes et de leurs effets sur les abeilles. Les tests actuels étant des tests très courts, ils ne reflétent pas les effets d’une exposition à des faibles doses sur le long-terme.

Pour protéger les espèces de l’environnement, il est donc nécessaire de faire des tests d’écotoxicité sur des espèces de laboratoire.

Il n’y a cependant aucun plaisir à faire des expériences avec des animaux. C’est important de le souligner.

A la fin de ma thèse, j’ai remercié les centaines de daphnies, un microcrustacé, que j’avais exposées à un pesticide.

Ces tests d’écotoxicité ne sont cependant pas faits dans n’importe quelles conditions.

La Loi suisse sur la protection animale est la plus stricte au monde. Elle s’appuie sur les 3R (en anglais: Replacement, Reduction, Refinement), soit substituer avec des modèles si possible, réduire le nombre d’animaux testés et améliorer les conditions de tests.

Les photos montrant des souris ou des grenouilles écartelées datent d’une autre époque. De tels tests ne se font plus chez nous.

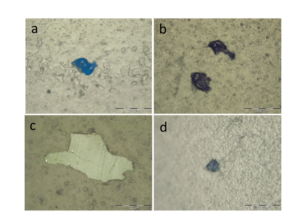

Nous travaillons actuellement avec des Xénopes, des grenouilles d’Afrique du Sud, qui sont communément utilisées au laboratoire.

En Suisse, la plupart des amphibiens sont sur liste rouge. Différents facteurs sont pointés du doigt pour expliquer cette diminution des espèces, dont les pesticides.

Les tests sur les Xénopes servent donc à comprendre le risque que ces substances peuvent présenter pour les amphibiens.

En parallèle de l’écriture du projet de recherche, nous avons écrit une demande « éthique » auprès du Service vétérinaire cantonal pour effectuer ces tests. C’est la procédure normale en Suisse. L’acceptation de cette demande nous a pris 6 mois.

D’abord il faut remplir un formulaire très détaillé sur les tests envisagés. Ce formulaire doit être examiné par le vétérinaire cantonal et par une commission d’éthique.

Ceux-ci relèvent les points qui posent problèmes. Nous devons les argumenter ou changer le protocole.

C’est une longue procédure, très stricte, mais nécessaire pour bien encadrer la recherche.

Certains points me posent toutefois question.

D’abord, la réglementation suisse ne concerne que les vertébrés. Au laboratoire, vous pouvez tester sans problèmes des algues, des plantes, des microcrustacés comme les daphnies ou des abeilles.

L’idée derrière est que ces organismes n’ont pas de système nerveux, donc ne souffrent pas.

Mais est-ce bien vrai?

Le test d’évitement sur les vers-de-terre nous interroge à ce propos. Lorsque vous mettez ces vers en présence de deux compartiments, l’un pollué, l’autre pas, ils choisissent de se réfugier dans celui qui ne l’est pas.

N’est-ce pas une indication qu’ils repèrent le danger et donc la souffrance potentielle?

D’ailleurs les décapodes, comme les poulpes, viennent d’être ajoutés à la liste des espèces concernées par la loi en Suisse. Et au fur et à mesure des connaissances, d’autres espèces s’y ajouteront encore.

Chez nous, au laboratoire, nous avons ainsi adopté les « mêmes règles » pour toutes les espèces, à tous les stades de vie.

Rappelons-le, tester des espèces vivantes n’est pas un plaisir. Mais c’est nécessaire pour évaluer le risque des substances chimiques de manière « réaliste ». Donc nous le faisons avec le plus de respect possible pour le vivant.

Un autre point me semble important. Tous les pays ne sont pas aussi strictes que la Suisse.

La tendance est donc, pour certains industriels, mais également pour certains chercheurs, à délocaliser les tests. Est-ce dont vers cela que nous voulons tendre? Ne plus faire d’expériences chez nous pour les faire ailleurs où on ne les voit pas?

La mise sur le marché des substances chimiques et leur surveillance nécessite malheureusement de faire des tests sur les organismes vivants. Leur « sacrifice » est nécessaire pour protéger notre santé et la biosphère.

Les alternatives seraient de ne pas faire de tests, et donc de mettre sur le marché des substances potentiellement dangereuses, ou d’interdire toutes les substances chimiques. Ce qui n’est pas envisageable actuellement.

Les écotoxicologues doivent donc trouver un difficile équilibre entre assurer au mieux le bien-être des animaux de laboratoire et effectuer des tests représentatifs pour protéger les animaux dans l’environnement.

Un casse-tête.

La recherche…en virtuel

a semaine passée j’étais en conférence à Dublin.

Je vous rassure…virtuellement.

Car tout se fait virtuellement en ce moment, même les travaux pratiques que nous donnons aux étudiants…ce qui est assez étrange quand on sait que pour la pratique il faut toucher, manipuler, etc.

Mais revenons à cette conférence. Il s’agissait de la réunion annuelle de la branche européenne de la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry).

Il y a environ 1500 participants, 8 sessions parallèles de présentations orales et plus de 1000 posters.

Je m’y rends tous les 4 ans, ce qui correspond à peu près à la durée d’un doctorat…c’est-à-dire à la régénération des idées de recherche. En effet, si on s’y rend tous les ans, on ne voit pas beaucoup de nouvelles idées apparaître.

La science est un long fleuve tranquille avec des « mainstreams », courants majeurs, qui ne varient que très lentement.

Ainsi il y a quelques années, la mode était aux effets des mélanges de substances chimiques. Maintenant ces sont les méthodes OMICS qui ont la cote. Elles regroupent des analyses de nouvelle génération telles que protéomique (étude de l’ensemble des protéines d’un organisme) ou encore génomique.

Par contre, toujours peu de recherche sur les amphibiens ou les reptiles, dont beaucoup d’espèces sont sur liste rouge. Et qui mériteraient d’être plus étudiés.

Je consacrerai un jour un post aux phénomènes de mode dans la recherche, modes qui ne sont pas toujours en lien avec les sujets qui devraient être traités en priorité.

Donc pour la première fois, cette conférence était virtuelle.

Les organisateurs ont fait un travail considérable en mettant tout en ligne, et une certaine interactivité a été recrée par des sessions en lignes de 45 minutes.

Dans l’une d’elle nous étions 122. Difficile pour les modérateurs de gérer la session: certaines personnes parlent sans y être invitées, ou un dialogue se crée dans le « chat » en parallèle.

Mais globalement, ça n’a pas trop mal fonctionné. Et j’ai quand même réussi à me mettre à jour sur certaines méthodes ou à voir certaines études intéressantes.

J’en ai sélectionné trois que je voulais vous présenter.

La première étude a été réalisée au Canada. Samantha Athey s’est intéressée aux fibres issues de nos jeans et qui sont rejetées dans les eaux.

En effet, la plupart d’entre nous portons ou avons porté des jeans. Il s’en vend 450 millions de paires aux USA chaque année. Baggy, cigarette, slim, le jeans fait partie de la garde-robe de chacun.