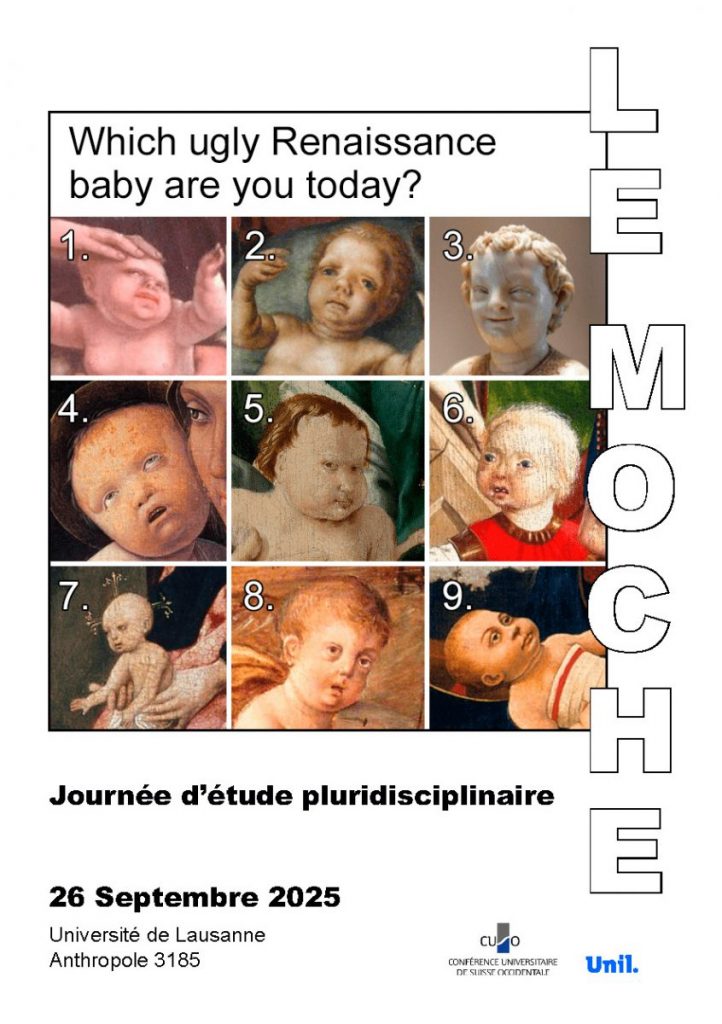

Le « moche » est une catégorie esthétique et sociale qui, loin d’être anecdotique, structure les représentations collectives et les sensibilités individuelles. Cette journée d’étude, organisée par Jan Blanc (Université de Lausanne) et Marie-Charlotte Lamy (Université de Bâle), rassemble des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines autour de trois axes :

Corps et sensorialités, explorant les manières dont le « moche » s’incarne dans les corps, les émotions et les perceptions sensorielles ;

Histoires visuelles et littéraires, analysant ses déclinaisons dans l’histoire de l’art, la littérature et la culture visuelle ;

Résistances contemporaines, interrogeant ses usages subversifs et critiques dans les pratiques artistiques et médiatiques du XXᵉ siècle à nos jours.

À travers conférences et discussions, la journée entend ouvrir un espace de réflexion sur le rôle du « moche » dans nos manières de sentir, représenter et penser le monde.

Intervenant·e·s : Alice Pfeiffer (journaliste), Stéphanie Pahud (Université de Lausanne), Cassandre Mardonao (Université de Fribourg), Mathieu Nicati (Université de Fribourg), Clara May (Université de Neuchâtel), Cyprien Fuchs (Université de Neuchâtel), Francis Kay (Université de Lausanne), Aimé Guex (Université de Lausanne), Lorena Ehrbar (Université de Lausanne), Baptiste Mesot (Université de Lausanne), Beni Muhl (Université de Fribourg)