Le Fantasme de l’échec

par la Cie Fenil Hirsute / création Véronique Bettencourt / du 10 au 21 mars 2015 / Théâtre Saint-Gervais / Critiques par Deboarh Strebel et Jehanne Denogent.

12 mars 2015

Par Deborah Strebel

Enquête sur le fil

Le fantasme de l’échec explore les notions de consécration et d’insuccès dans le milieu artistique. En mettant bout à bout des extraits d’interviews, drôles ou poignants et en y ajoutant des instants joués et chantés, la compagnie Fenil Hirsute nous concocte un joyeux bazar poétique aux allures de documentaire.

Solange Dulac ouvre sa conférence en s’adressant directement au public. Déjà, quelques indices laissent à penser qu’il ne s’agira pas d’un exposé comme les autres, à commencer par le fâcheux retard d’un important intervenant et les bottes rouge corail en caoutchouc portées par la modératrice, sans oublier la surprenante présence d’un musicien à jardin.

Objet hétéroclite, Le fantasme de l’échec commence sur un ton parodiant celui d’une conférence sérieuse avec la solennelle présentation du sociologue Rémi Pergreen, interprété par Stéphane Bernard. Solange, incarnée par Véronique Bettencourt, a convié ce spécialiste afin d’échanger autour des questions de réussite et d’échec dans le milieu artistique mais aussi pour lui faire découvrir son plus vaste projet, qui a consisté à rencontrer une vingtaine d’artistes ayant plus ou moins connus le succès. Elle est partie de Lyon pour arriver à Paris. Elle s’est arrêtée, en chemin, pour rendre visite à ses connaissances, collègues de travail, amis, anciens camarades de l’école des Beaux arts. ÀA l’aide d’une caméra Super 8, elle a recueilli leurs propos, toujours en lien avec la thématique du succès. Ces passionnants fragments documentaires, réalisés par la metteure en scène auprès de véritables artistes, créateurs de différentes générations et de divers arts confondus, écrivains, peintres, comédiens, metteurs en scène, chanteurs, sont disséminés tout au long du spectacle et créent un riche panel de témoins, vivant chacun différemment leur rapport à la reconnaissance. Mais, rapidement, une certaine légèreté envahit le plateau. Une apparente fraîcheur, apportée par la musique et également par le jeu, forme un contrepoint aux interviews filmées. Le sociologue jongle en récitant une fable de La Fontaine ; Solange rejoint le musicien et se met à jouer du piano à bouche. Ces instants, bien qu’amusants, viennent parasiter la réflexion amorcée et provoquent un sentiment de confusion.

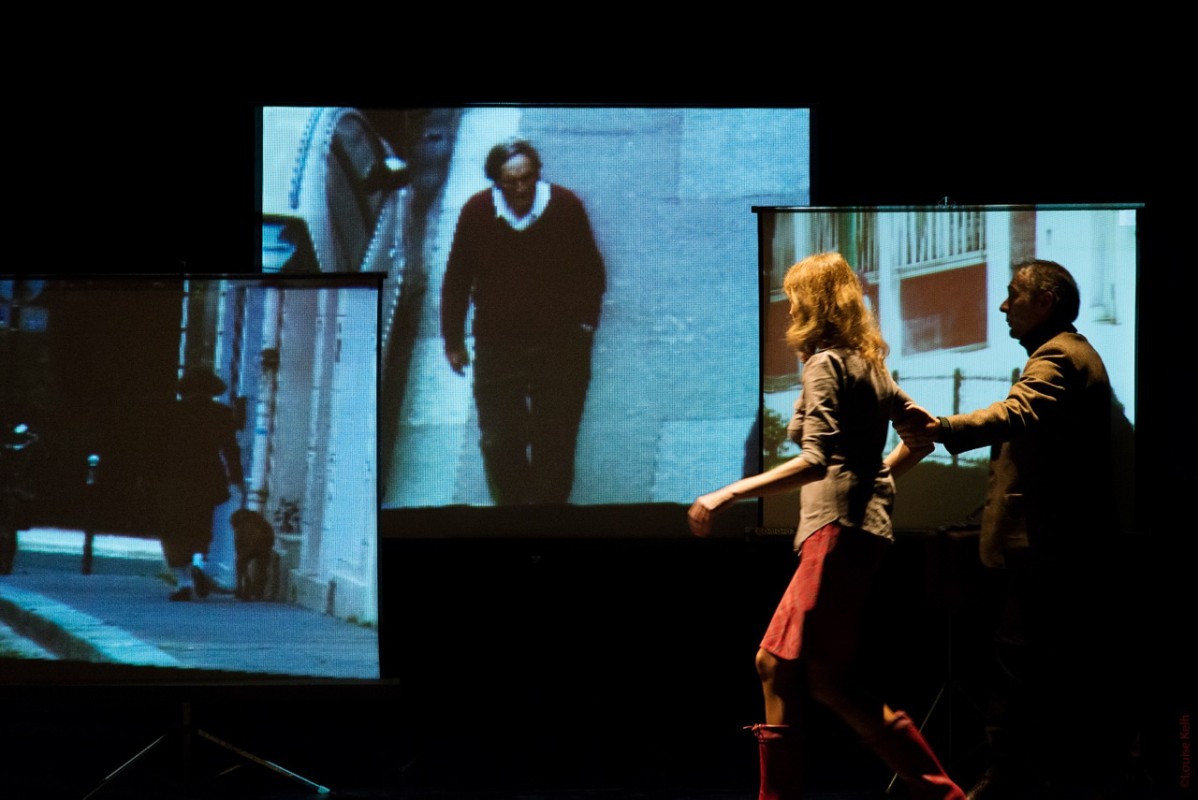

La scénographie touffue accumule notamment les supports de projections. De l’écran conventionnel au bout de carton découpé en rond et décoré de fleurs en papier jusqu’à l’intérieur d’une valise, tout devient prétexte à accueillir les images projetées. En résulte un sentiment de désordre voire de souk poétique. Cet univers évoquant à la fois le conte et le cirque risque de détourner le spectateur de l’enquête effectuée, recherche initialement presque scientifique, s’appuyant notamment sur les textes de Pierre Michel Menger, sociologue spécialisé dans la culture et dans le travail. Ce riche dispositif scénique a ainsi tendance à prendre le dessus sur les discours rapportés, ayant pour conséquence d’éloigner le public de la thématique et offrant l’impression de ne l’aborder que superficiellement.

Réalisatrice, chanteuse, compositeur et comédienne, Véronique Bettencourt propose ici, à l’aide de son double scénique Solange Dulac, une très agréable comédie documentaire remplie de fantaisie. On aimerait néanmoins que soient davantage mises en valeur et développées les paroles des personnes interrogées, positions toutes pertinentes allant de la révolte au fatalisme et rendant compte du statut souvent précaire des artistes.

12 mars 2015

Par Deborah Strebel

12 mars 2015

Par Jehanne Denogent

Tout commence par le doute

Dans une création documentaire et autobiographique, Véronique Bettencourt, alias Solange, réfléchit, rêve, fantasme, chante, imagine, se souvient, interroge, filme, récite et joue les interrogations d’une artiste sur les artistes.

Auspice ironique pour une pièce intitulée Le Fantasme de l’échec, trois spectatrices quittent la salle après cinq minutes, remarquant s’être trompées de spectacle. Elles sont obligées, pour cela, de passer sur le plateau, sous les yeux d’une Solange déjà tremblante d’incertitude. Fort heureusement l’imprévu ne sera présage d’aucun échec, au contraire. Spontanée, la comédienne en fait une flèche à son jeu – troublant d’ores et déjà la frontière entre réel et fiction – et gagne le rire du public. C’est avec beaucoup d’humour, d’originalité et de fraîcheur que Solange, double fictionnel de la metteuse en scène et comédienne Véronique Bettencourt, se propose de faire une conférence sur les notions d’échec et de réussite dans le milieu artistique. Si les termes de la réflexion s’annoncent théoriques, presque académiques, la construction de cette pièce documentaire est associative, sautillant d’une idée à un souvenir, du concept au fantasme.

Comment définir la réussite pour l’artiste, si l’argent en est rarement un critère ? Comment se positionner par rapport aux attentes sociales ? Quelle implication politique doit ou peut avoir l’artiste ? Quelle importance accorder au regard de l’autre dans son propre cheminement ? Animée par les questions et les doutes, Solange entame un périple multidimensionnel – géographique, introspectif et rétrospectif –, recueillant les témoignages d’artistes croisés sur son chemin : écrivaine, metteur en scène, comédienne, chanteur, … Les voix sont multiples et offrent richesse et consistance à la réflexion. Elle est secondée dans cette entreprise par une autre voix, celle du comédien Jean-Christophe Vermot-Gauchy, interprétant à la fois un sociologue, un jongleur ou cette petite voix qui fait douter. Car le doute touche autant au fond, déclencheur du projet, qu’à la forme qu’il revêt. C’est une recherche dans tout ce qu’elle a d’incertain et de hasardeux mais aussi de fructueux.

La liberté d’expression et l’imaginaire débridé de cet objet scénique étonnant font penser au travail documentaire d’Agnès Varda comme la série Agnès de ci de là Varda. Cela d’autant plus que la mise en scène accorde une place considérable à la vidéo. Véronique Bettencourt a en effet été plasticienne avant de s’impliquer dans le théâtre que ce soit comme comédienne ou metteuse en scène. Les entretiens filmés qu’elle a récoltés sont projetés sur un drap tendu, une valise ou un panneau. Ils dialoguent avec le texte interprété par les comédiens mais aussi avec les chants, les morceaux de guitare, la fable, … Le dispositif du fantasme de l’échec est un joyeux patchwork (ou prosopographie), loufoque et pétillant. Il est dommage que la part théâtrale ne soit pas aussi diversifiée dans le ton, restant légère et « badine ». En regard des vidéos et des confidences réelles qui y sont livrées, le jeu scénique, parce qu’il est un peu détaché du vécu, paraît par moments artificiel et ne parvient pas à donner autant de matière au questionnement.

Créatif et décomplexé, Le Fantasme de l’échec a le mérite gigantesque de ne pas se prendre au sérieux. Véronique Bettencourt propose. Cela prend une forme non identifiée qui plaît ou non, mais elle a la qualité inestimable de l’innovation.

12 mars 2015

Par Jehanne Denogent