Par Valentine Bovey

Une critique sur le spectacle :

Sous influence / D’après le film Une femme sous influence de John Cassavetes / Mise en scène par Nina Negri / Théâtre de Vidy / du 3 au 13 novembre 2021 / Plus d’infos.

« C’est seulement lorsque l’on regardera autrement qu’on pourra agir différemment. » Cette affirmation d’Iris Brey, théoricienne du female gaze au cinéma, renferme la problématique de la nouvelle création de Nina Negri, Sous influence. En adaptant librement le film éponyme de John Cassavetes, ce spectacle ambitieux propose entre danse et théâtre des regards croisés sur le personnage de Mabel – quitte à nous faire oublier cette réflexion au profit de la performance.

Lorsque le public s’installe dans la salle, Mabel est déjà là. Ou peut-être la comédienne, Laura den Hondt, on ne sait jamais très bien. Elle commente les habits des gens, leur parle, s’adresse à eux avec une gouaille enfantine et joyeuse, teintée parfois de mouvements d’angoisse. En échauffement en direct face aux spectateur·rice·s qui comprennent progressivement que dans cette histoire, librement adaptée du film de John Cassavetes Une femme sous influence (1974), tout le monde sera pris à parti. Les adresses au public indiquent déjà le procédé dominant de la pièce : sous les personnages apparaissent toujours les acteur·rice·s, qui narrent le film avec un vocabulaire parfois technique, et les gestes de leur propre personnage. Ce rappel du procédé brechtien de distanciation vise à encourager, chez le public, une attitude critique par rapport à ce qu’il voit – ou plutôt, par rapport à ce qui n’est jamais présenté sur scène, c’est-à-dire les images du film original.

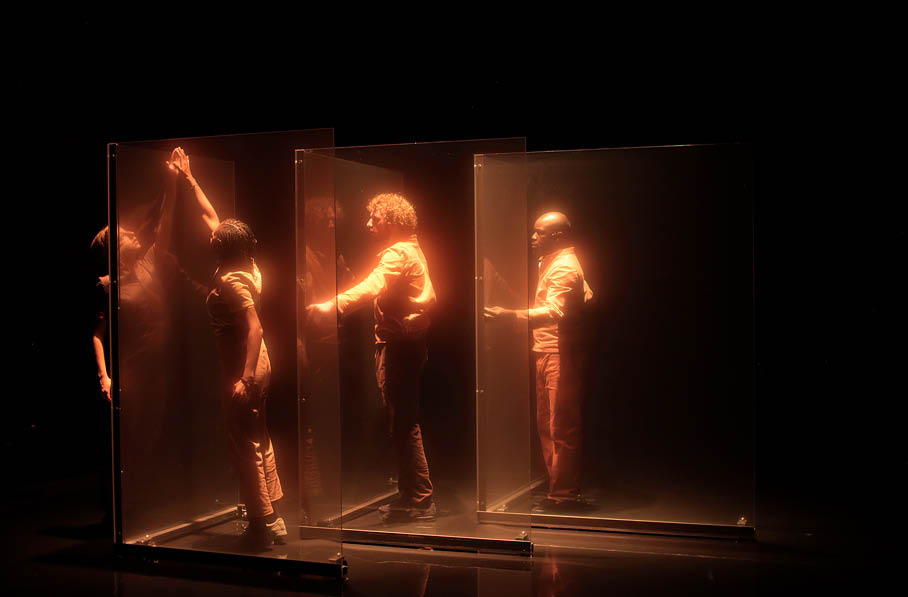

L’histoire en est simple : il s’agit de la vie du couple Nick et Mabel Longhetti. Nick est un ouvrier italien, qui souffre de l’aliénation causée par son travail. En face, sa femme, Mabel, est considérée comme folle par le voisinage, car elle n’agit pas selon les normes sociales qui incombent aux épouses. Ses mimiques, son exubérance, son enthousiasme sont constamment sanctionnés par la société, jusqu’à un internement en hôpital psychiatrique qui aura de graves séquelles. Cette femme « sous influence » n’est pas simplement alcoolique – comme cela a pu être dit – ; elle souffre des normes sociales, incarnées par les nombreux regards qui pèsent sur elles et l’enjoignent à se conformer. C’est pourquoi la pièce s’annonce d’emblée comme un jeu de regards : « J’ai regardé qu’on m’a regardé », soupire Mabel, très consciente du poids des yeux posés sur elle, ceux de Nick, le mari amoureux et violent, et ceux du public, qui incarne tour à tour les collègues de Nick ou les invité·e·s d’une fête d’anniversaire. La scénographie renforce encore ce thème : des panneaux mobiles, qui reflètent imparfaitement le corps des personnes présentes sur scène, et qui les enserrent dans un labyrinthe de reflets et de représentations.

Le film de Cassavetes est célèbre pour sa narration fragmentée et son usage du faux-raccord. La mise en scène de Nina Negri reprend cette idée en mettant en place un dispositif hybride entre théâtre, narration et danse. En effet, les personnages de Nick (Guillaume Miramond) et de Mabel sont dédoublés par la présence de deux danseur·euse·s KRUMP. Cette danse (acroynme de Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise) est née dans les ghettos afro-américains à Los Angeles en réaction à la violente répression policière des années 1990. Par des mouvements contrôlés et saccadés, elle permet aux interprètes de se « ré-approprier [leur] espace vital et de réunir toutes les conditions nécessaires pour que le corps puisse exprimer son intensité, sans se blesser ou blesser l’autre », selon la définition donnée dans le dossier de presse. On comprend rapidement sa pertinence, en tout cas sur le plan théorique, pour figurer la souffrance de Mabel, constamment en lutte contre des déterminations étrangères, qu’elles soient matérielles ou immatérielles. Toutefois, l’excellence des deux danseur·euse·s – Mamu Tshi, nommée meilleure danseuse KRUMP européenne de l’année 2020, et Dakota Simao, aussi plusieurs fois acclamé pour ses performances – sur les chorégraphies créées par Nina Negri crée parfois un effet de « spectacle dans le spectacle ». Ces passages dansés, émouvants et très incarnés, entrent en contradiction avec le jeu distancié des acteur·rice·s, produisant un hiatus déroutant dans l’articulation entre ces deux niveaux du spectacle. Néanmoins, ce déséquilibre est un peu unifié par des scènes hybrides où, par exemple, Mabel danse avec ses enfants, incarnés par de jeunes comédien·ne·s recruté·e·s dans des ateliers théâtre-danse-caméra créés par la troupe de la pièce, sur des chorégraphies d’Alex Landa Aguirreche. Tout ceci est mis en valeur par une composition musicale renversante : Mozarf, compositeur KRUMP, reprend pour mieux le démolir le thème du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, et Boris Boublil fait de même avec la bande-originale de Bo Harwood. Cette création au caractère collectif (la phase d’écriture de plateau est créditée de plus de dix noms) interprétée uniquement par des jeunes professionnel·le·s du monde du théâtre romand, dont la plupart sont passé·e·s sur les bancs de la Manufacture, souffre peut-être paradoxalement du talent individuel et de l’ambition de chacun·e de ces créateur·rice·s. Cette œuvre d’art ambitieuse éclate en tous sens et oblitère parfois le propos de la pièce, qui tente de proposer pour le personnage de Mabel un female gaze – ce qui veut dire, par la narration, induire une identification forte et une empathie pour le personnage féminin plutôt que de l’objectiver par le regard. Ce thème de prédilection de la metteuse en scène réapparaît toutefois lors de la scène finale, qui propose à l’instar de la démarche de Christiane Jatahy avec un autre film dans Entre chien et Loup, une fin alternative, chantée d’une voix magnifique par l’actrice principale. Rédempteur.