Par Valentine Bovey

Une critique sur le spectacle :

Entre chien et loup / D’après le film Dogville de Lars von Trier / Mise en scène par Christiane Jatahy / Comédie de Genève / du 1er au 13 octobre 2021 / Plus d’infos.

Comment accepter l’autre ? Qu’est-ce qui résiste lorsque que quelqu’un, qu’on ne connaît pas, débarque dans une communauté déjà établie ? La metteuse en scène Christiane Jatahy propose dans Entre chien et loup une expérience à la fois scénique et filmique qui se bat (et débat) avec le film Dogville (2003), de Lars von Trier. Cette fois, cela se passe près d’ici, en Suisse. La nouvelle arrivée est brésilienne, et fuit son pays pour des raisons politiques. Cela se passe surtout devant nos yeux, sur la scène, avec un film qui se construit dans toute son insoutenable violence. Le défi est de taille : est-ce que les personnages de l’histoire réussiront à échapper à la fin que nous connaissons déjà ?

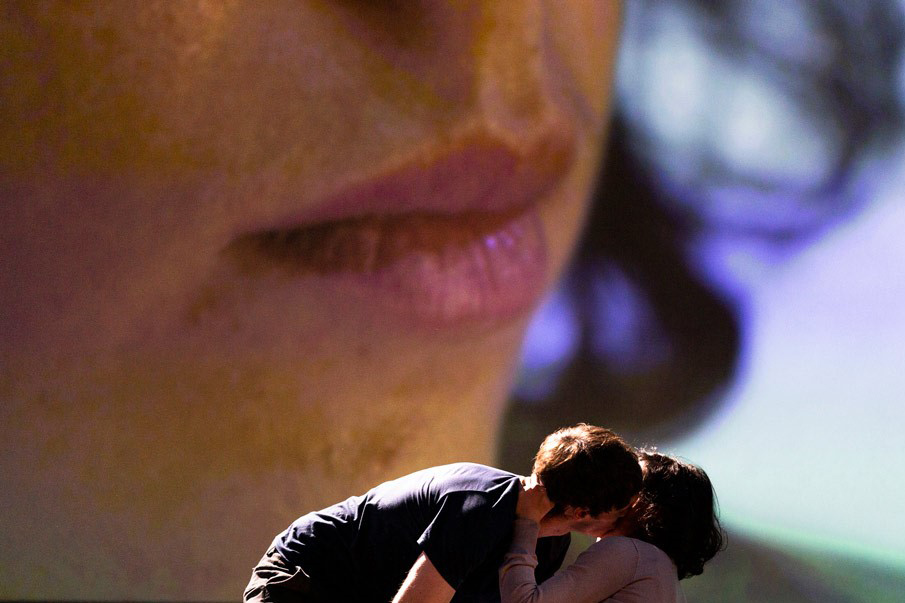

Le film Dogville de Lars von Trier empruntait déjà au théâtre ses décors : dessinées à même le sol, des lignes blanches délimitaient les maisons d’une petite communauté. Tout se voyait, tout se savait, et les spectateur·rice·s assistaient à tout ce qui se passait dans l’intimité des ménages. De plus, toute la musique devait être interne au film, selon les exigences du Dogme 95. La dramaturgie d’Entre chien et loup reprend cette donnée initiale et propose une sorte de jeu, pervers certes, auquel les spectateur·rice·s sont invité·e·s à participer par leur observation silencieuse. Tom (joué par l’excellent Matthieu Sampeur, qui incarne à merveille la nervosité idéaliste du personnage) s’adresse au public en lui expliquant qu’il a décidé, pour la communauté formée par les acteur·rice·s et spectateur·rice·s ici présent·e·s, de proposer une expérimentation autour de l’acceptation de l’autre. Pour cela, il a trouvé le cobaye idéal : Graça, jeune réfugiée brésilienne, qui fuit son pays et a besoin d’un endroit où vivre. Il propose aux neuf membres de sa communauté de l’accueillir. Christiane Jatahy développe ici son langage hybride favori de cinéma au théâtre : cette expérience d’accueil sera filmée et montée en direct, sur scène, avec pour unique musique celle d’un piano auquel les personnages s’assiéront tour à tour. La fable reprend le scénario du film de von Trier, mais l’enjeu est à la fois réflexif et profondément éthique : comment, en ayant Dogville en tête, se filmer et ne pas répéter la même histoire ? Autrement dit, comment changer quelque chose dont on connaît déjà l’issue tragique ? Cet enjeu est rendu encore plus visible par la présence d’un autre film, lui aussi projeté pour le public et antérieur à celui qui sera tourné le soir même, qui orchestre des rappels visuels à Dogville.

Ce dispositif propose ainsi une course contre l’histoire au déroulement connu qui nous est ponctuellement rappelée par des scènes incontournables du film de von Trier, rejoué ici par les comédien·ne·s présent·e·s sur scène et par des absents (l’enfant de Charles et Véra, ou la voiture de Ben, par exemple, n’ont qu’une présence filmique). Ceci met au centre des enjeux théâtraux l’expérimentation. En effet, la comédienne Julia Bernat, qui joue Graça, arrive du public, et monte sur scène, afin d’être le noyau de cette tentative de réécriture. Elle place très littéralement son corps aux yeux de tou·te·s et met à disposition sa présence afin de résoudre la question philosophique de l’acceptation – ou de la tolérance, pour utiliser un vocabulaire libéral. C’est une expérience philosophique, dirigée par le personnage de Tom, qui est réactualisé en réalisateur tyrannique, appliqué à recréer les conditions exactes de l’expérience pour que son déroulement soit le plus juste possible. La présence d’une caméra embarquée sur scène permet de mettre en lumière les rouages très précis des mécaniques de domination qui se mettent en place : elle intervient pour révéler ce qui ne peut être montré sur scène, comme des lieux cachés du public, des personnages absents, et des gros plans sur des réactions émotionnelles. Elle montre que Graça est accueillie à l’unanimité, certes, mais qu’au bout de quelque temps, un système impitoyable de dettes, de punition et de représailles s’organise, suivant presque exactement le scénario du film de von Trier. « Ce n’est pas personnel » semblent répéter, explicitement ou non, tous les personnages. En comparaison avec le visionnage d’un film, la violence au théâtre prend rapidement un caractère insoutenable, car beaucoup plus tangible à cause de sa co-présence physique au corps des spectateur·rice·s : en réaction à ce malaise, des rires jaunes secouent le public suisse, qui peut difficilement ne pas se reconnaître dans l’infantilisation, le mépris et la fausse bienveillance que les membres de la communauté affichent à l’égard de Graça. L’ensemble des personnes présentes dans salle est consciente que l’enjeu est de changer l’histoire, et par là se changer, mais les rappels ponctuels de Dogville soulignent la difficulté à s’extraire d’une répétition certes terrifiante, mais connue, à laquelle les acteur·rice·s peuvent difficilement réchapper. Cette lecture de l’annihilation de l’autre comme d’une partition plutôt confortable à jouer par les êtres humains est une des grandes forces de cette mise en scène.

Graça propose une analyse de cette situation : c’est l’instauration, lente et silencieuse, du fascisme, qui gangrène la petite communauté. « Ce que j’ai vécu là-bas rappelle ce que j’ai vécu ici », dénonce-t-elle. Cette voix portugaise peut être interprétée comme la porte-parole de la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy, qui parle de la situation politique au Brésil actuellement. L’absence d’un moment de bascule visible et la mise en scène d’oppressions d’abord anodines aboutissant à une violence extrême rappelle la dernière création de Milo Rau, Familie, bien que cette dernière se basait sur un fait divers réel et non une fiction : on y suivait avec avidité le déroulement d’une soirée apparemment banale dans une famille apparemment normale de la classe moyenne… dont tous les membres finissaient par se suicider. La scène est, dans ces deux projets, un laboratoire de dissection des comportements humains, et permet aux spectateur·rice·s d’éprouver physiquement l’angoisse d’une telle violence. Toutefois, Christiane Jatahy nous propose une porte de sortie : les personnages, conscient·e·s du fait qu’ils et elles jouent, peuvent décider brutalement d’arrêter le jeu, et manifestent ainsi une forme de résistance à l’organisation sociale qui s’est établie insidieusement. Le public en ressort éprouvé, et empli d’une compassion qui lui fait souffler spontanément « non »lorsque Graça demande : « est-ce que ça vous dérange si je parle en portugais ? » C’est le début d’une nouvelle histoire.