Kouta

d’après la trilogie de Massa Makan Diabaté / mise en scène Hassane Kassi Kouyaté / Théâtre de Vidy à Lausanne / du 6 au 10 mai 2014 / Critiques par Maryke Oosterhoff, Jonas Guyot et Delphine Gasche.

6 mai 2014

Les maîtres fous

Sur un texte adapté du roman Le lieutenant de Kouta de Massa Makan Diabaté, six comédiens redonnent vie à la tradition orale des griots. Épisodes contés, scènes entrecoupées de proverbes : sur fond de colonialisme, la narration se diffracte.

« Toute personne qui voudrait raconter cette histoire devrait me payer 20 francs ! » s’amuse le lieutenant Siriman Keita. « Les histoires n’appartiennent à personne » réplique la sensuelle Awa, sa future épouse. « Hier tu nous as raconté une histoire différente ! » lui reproche encore un ami, alors qu’il narre ses exploits au sein de l’armée coloniale.

Dans son roman, Diabaté s’inspirait d’un personnage célèbre de la tradition orale de sa ville d’origine (Kita, devenue ici Kouta). Issue d’une grande famille de griots, sa plume était soucieuse de sauvegarder la force de l’oralité. Au théâtre, cette adaptation de René Zahnd permet au texte – drôle et magnifique – de reprendre vie. La mise en scène de Hassane Kassi Kouyaté travaille efficacement ces ré-écritures successives en imbriquant les niveaux d’énonciation.

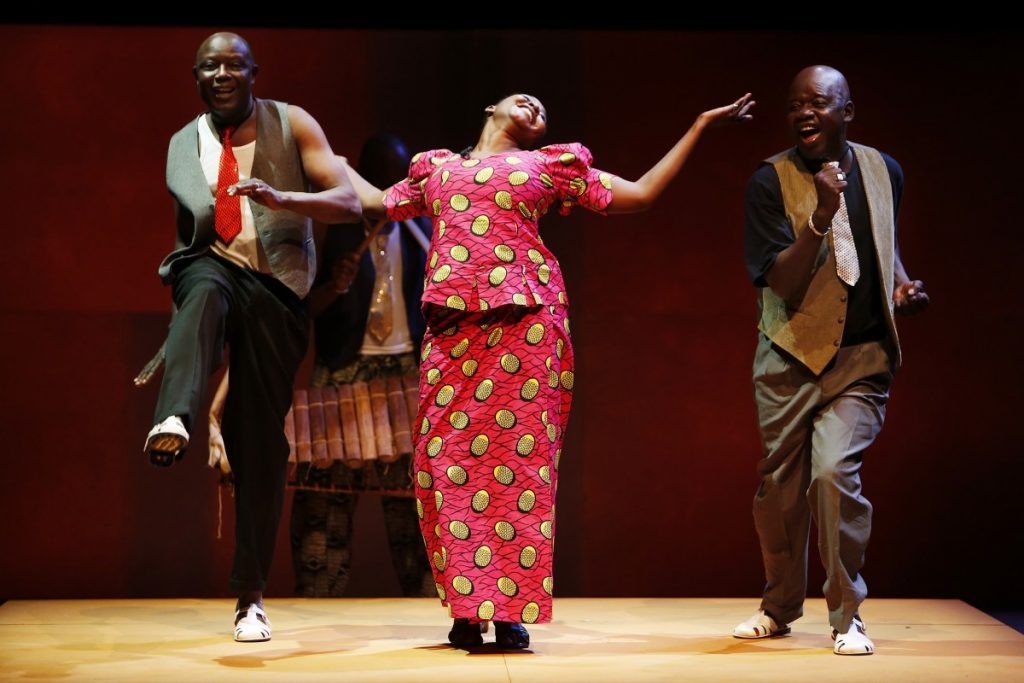

En passant joyeusement de la scène jouée au récit conté, du plateau à une seconde scène de bois, les comédiens – venus du Burkina Faso, du Togo et du Mali – nous exposent la vie du lieutenant. Cet ancien combattant est le pivot d’une satire sociale : évoluant entre deux mondes, sa trajectoire permet de questionner habilement le rapport des maliens à la colonisation. Aux pro-coloniaux (« Si les Français partent, qui paiera ma rente ? ») s’enthousiasmant pour une Légion d’honneur succède le mouvement des indépendances où une chanson paraît suffire à soigner une identité blessée. Les intermèdes entre les scènes sont ponctués par la Marseillaise, que l’on écoutera dans une version lyrique avant de passer à la version irrévérencieuse de Gainsbourg. La scénographie, sobre, est ici au service de la complexité des enjeux : quelle place pour les traditions dans une Afrique colonisée (les personnages annoncent souvent « j’ai fait selon l’usage ») ? Que faire de la religion alors que ses codes se voient corrompus ? Quel avenir pour les femmes (dont l’unique représentante est ici “objectifiée” à grand renfort de proverbes) ? Au milieu de repères qui ne sont pas les nôtres, la pièce se révèle parfois difficile à interpréter mais invite, bien à propos, à la réflexion.

6 mai 2014

6 mai 2014

Par Jonas Guyot

L’Afrique noire à la veille des indépendances

Après l’excellent The Island (janvier 2013), un spectacle mettant en scène deux détenus incarcérés dans la tristement célèbre prison de Robben Island durant le régime de l’apartheid, le metteur en scène et conteur burkinabé Hassane Kassi Kouyaté revient avec une nouvelle création au Théâtre de Vidy. En collaboration avec René Zahnd, ancien co-directeur de Vidy, il adapte à la scène une trilogie romanesque aux personnages truculents et aux situations cocasses.

La trilogie romanesque de l’auteur malien Massa Makan Diabaté se déroule dans le village de Kouta et relate la vie de ses différents habitants. Pour créer ce spectacle, René Zahnd et Hassane Kassi Kouyaté ont choisi de se concentrer sur les aventures du lieutenant Siriman Keita contenues dans le premier tome de la trilogie. Ce personnage extravagant revient dans son village natal, après avoir combattu pour les Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. L’histoire se situe à la veille des indépendances africaines et présente, en toile de fond, les luttes intestines qui opposent les indépendantistes aux défenseurs du régime colonial. Ce texte a été publié en 1979, soit un peu moins d’une vingtaine d’années après l’indépendance de la plupart des pays africains.

Ce bouleversement politique s’accompagne, chez Massa Makan Diabaté, de toute une réflexion sur la société malienne, et plus généralement, sur l’Afrique noire. Les relations entre les différents personnages du village de Kouta montrent les tensions qui apparaissent entre, d’une part, les défenseurs de la tradition et, de l’autre, ceux qui s’engagent en faveur de la « modernité ». A travers le personnage d’Awa, la femme de Siriman Keita, c’est, en parallèle, la question de la place de la femme dans la société africaine qui est interrogée. La confrontation entre tradition et modernité se cristallise dans de nombreux autres sujets sociétaux, tels que l’opposition entre vie urbaine et vie rurale, ou encore entre islam et animisme. Toutes ces questions, liées à la société africaine, sont abordées avec beaucoup d’humour. Le comique du texte réside surtout dans l’exagération des travers de chaque personnage. On appréciera par exemple la figure de Solo, un aveugle espiègle, dont la principale activité est de colporter des scandales. Ce passe-temps lui permet de manipuler tous les protagonistes de l’intrigue en récupérant au passage quelques billets de banque.

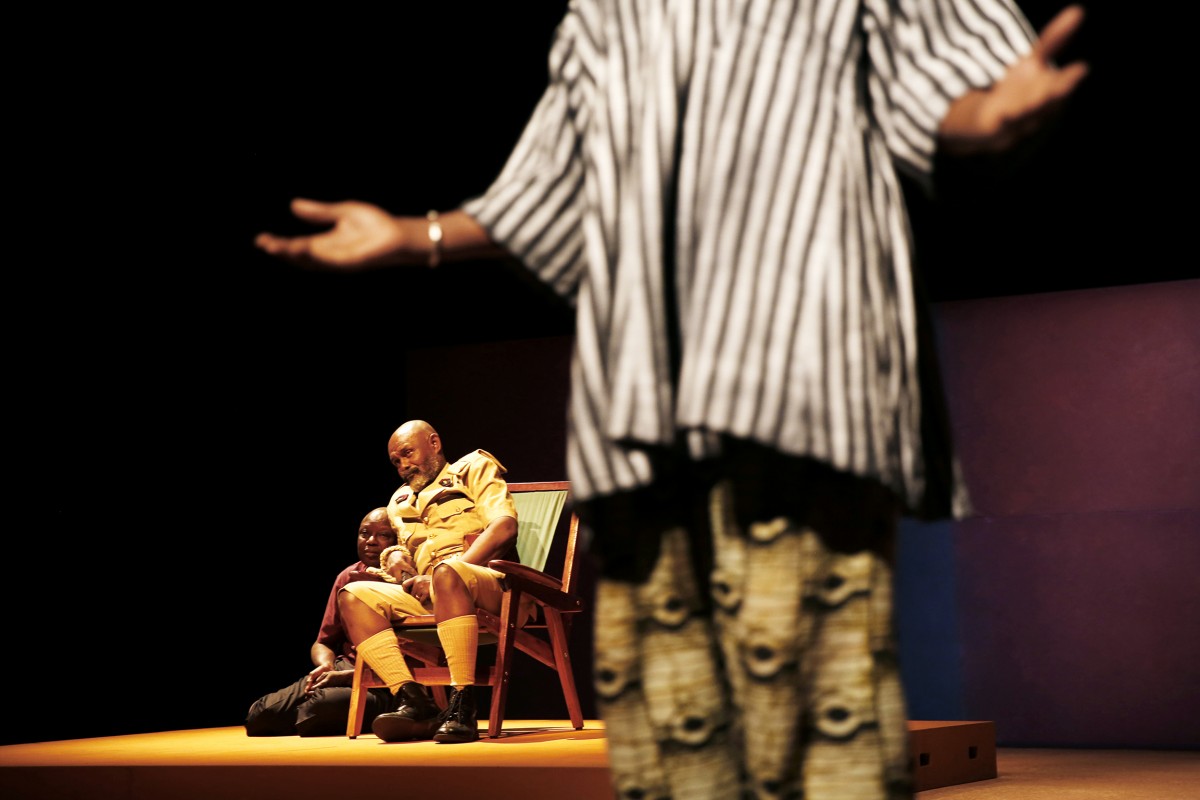

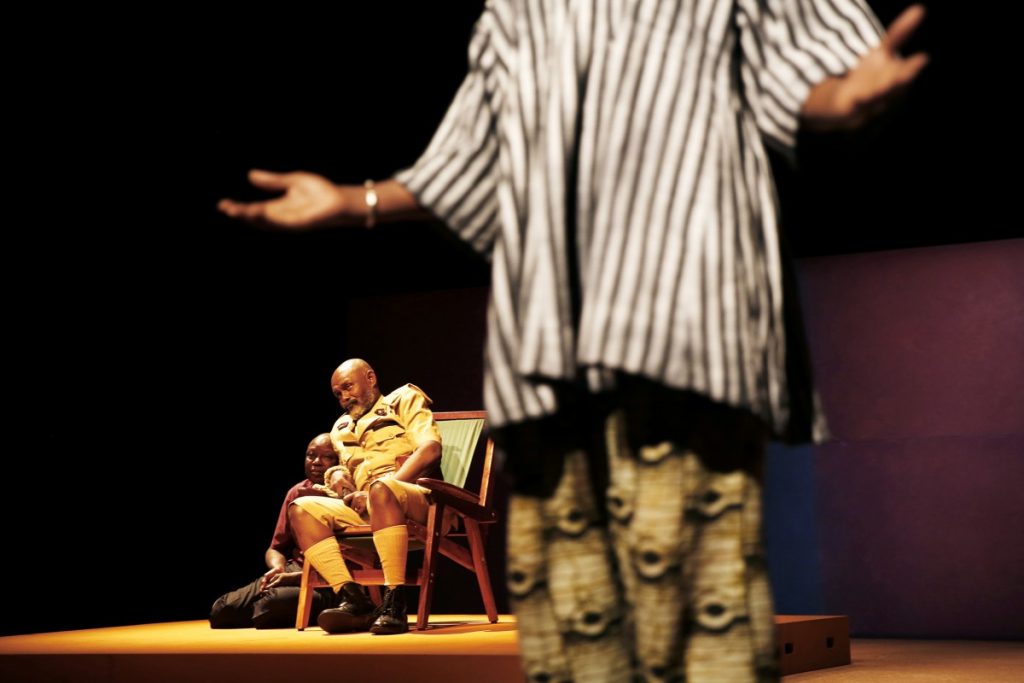

Hassane Kassi Kouyaté a choisi un décor très épuré pour mettre en scène le texte de Massa Makan Diabaté. Le sol de la scène est recouvert d’un grand carré beige dont le centre est occupé par une petite estrade. Cette dernière est composée de plusieurs éléments qui sont déplacés par les comédiens tout au long du spectacle, afin de créer des lieux et des ambiances différents. Deux bancs sont placés de part et d’autre de la scène. Chaque fois qu’un personnage quitte l’action, il va s’asseoir sur les bancs de manière à ne jamais sortir du plateau. Ce dénuement n’est pas sans rappeler la scénographie de Peter Brook. L’influence de ce metteur en scène semble en effet très forte dans le travail d’Hassane Kassi Kouyaté, qui pour son spectacle précédent avait notamment collaboré avec Marie-Hélène Estienne, complice de Peter Brook. La famille Kouyaté est d’ailleurs très proche du metteur en scène britannique, puisque le père d’Hassane Kassi Kouyaté, le comédien Sotigui Kouyaté, a souvent collaboré avec lui. La simplicité du dispositif scénique évoque également l’environnement dans lequel le griot, ce conteur traditionnel africain, raconte ses histoires. En effet, il se place bien souvent dans un espace vide, comme la place d’un village, pour délivrer son message. Le rôle du conteur est de mettre en scène une histoire, en prenant en charge non seulement la narration mais également les dialogues de tous les personnages. En adaptant le texte de Massa Makan Diabaté à la scène, René Zahnd a perpétué cette pratique en conservant des parties narratives, qui sont délivrées au public par l’intermédiaire d’un personnage endossant le rôle du narrateur.

Aux rythmes des balafons et des koras, Hassane Kassi Kouyaté et tous ses comédiens emportent le spectateur dans ce petit village africain, à la découverte de ses habitants, jusqu’au samedi 10 mai, au Théâtre de Vidy.

6 mai 2014

Par Jonas Guyot

6 mai 2014

Par Delphine Gasche

Il était une fois un petit lieutenant mandingue…

Faire se rencontrer genres et cultures est toujours une tâche difficile et complexe. Hassane Kassi Kouyaté n’a pourtant pas hésité à relever ce défi. A travers Kouta, une adaptation de la célèbre trilogie de Massa Makan Diabaté (1979-1982), c’est l’histoire d’un lieutenant malien qu’il conte au public suisse.

Ayant longuement servi dans l’armée coloniale, Siriman Keita revient tout auréolé de gloire en son pays natal. Son prestige est toutefois de courte durée. Un comportement autoritaire, des déboires politiques et des déceptions amoureuses ont raison de ses admirateurs et le mènent tout droit en prison. De retour dans la société civile, Siriman semble avoir fait table rase du passé et finit paisiblement son existence en « exemple de douceur et de bienveillance ».

Un conte poétique

Pour donner vie à l’histoire de ce petit lieutenant mandingue, Hassane Kassi Kouyaté a fait appel à six artistes incroyables : ils ne sont pas seulement acteurs, mais également chanteurs, musiciens et conteurs. Ce faisant, le metteur en scène et griot burkinabé offre au public lausannois une pièce de théâtre inhabituellement imagée. La poésie se retrouve jusque dans les moments les plus triviaux. La nuit de noce de Siriman et les rencontres amoureuses entre sa femme Awa et les jeunes indépendantistes sont symbolisées par des danses et des interludes musicaux. L’unité de ces moments est soulignée par le fait que ce sont les seules fois où des musiciens apparaissent sur scène. Un joueur de kora, sorte de luth, accompagne le premier épisode et un joueur de balafon, sorte de xylophone, le deuxième.

Et une satire mordante

L’adaptation de Kouyaté n’est cependant pas qu’un joli conte. C’est aussi une critique, parfois acerbe, d’une société malienne. La corruption y est dénoncée et les croyances populaires mises à mal. Tout s’achète ! Même les prédictions d’un féticheur ou l’amour d’une femme : il suffit d’y mettre le prix et d’éliminer tous ses concurrents. Les traditions matrimoniales sont elles aussi tournées en dérision. C’est avec le sang d’un coq, et non pas avec celui de la jeune mariée, que sont tâchés les draps nuptiaux.

A travers cette tranche de vie, Hassane Kassi Kouyaté allie donc les genres littéraires, ainsi que les modes de représentation. Même si le public semblait peu réceptif en premier lieu, c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’il a salué les artistes à la fin de la pièce. L’ambitieux pari du metteur en scène burkinabé est réussi.

6 mai 2014

Par Delphine Gasche