Pour réduire la quantité de CO2 présente dans l’atmosphère, l’une des options consiste à piéger le gaz dans le sous-sol. Encore faut-il bien choisir les sites de stockage et s’assurer que le gaz carbonique ne s’échappe pas. Dans le cadre d’un vaste projet européen, des géophysiciens de l’UNIL élaborent des méthodes permettant de caractériser les roches avec une grande précision et de suivre l’évolution du CO2 dans son réservoir.

Les recommandations du GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont claires: pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la température qui régnait à l’ère préindustrielle, les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier du CO2, doivent être réduites à zéro d’ici à 2050.

Certes, la priorité est de diminuer drastiquement ces émissions dues en grande partie aux combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon). Toutefois, au rythme auquel vont les activités humaines, «on n’y arrivera pas, selon Santiago Solazzi, post-doctorant à l’Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’UNIL. Dans le futur, les émissions devront être négatives, c’est-à-dire que les quantités de gaz carbonique capturées devront être supérieures à celles qui sont rejetées dans l’atmosphère.» Pour ce faire, on peut compter sur les océans et sur les forêts qui contribuent à absorber le gaz. «Mais cela ne suffira pas», estime le chercheur. Il faut trouver autre chose. L’une des solutions envisagées est de séquestrer le CO2 et de le stocker dans des couches terrestres profondes. Ce ne serait qu’un juste retour des choses, puisque «les hydrocarbures proviennent du sous-sol», remarque le post-doctorant.

Le GIEC considère que cette stratégie représente, à moyen terme, le quatrième potentiel de réduction des émissions de CO2 – après les mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique et l’utilisation de combustibles non fossiles. Ses experts estiment que, d’ici à 2050, la séquestration pourrait concerner 20 % du total des émissions mondiales de gaz carbonique.

Un réservoir surmonté d’une couverture

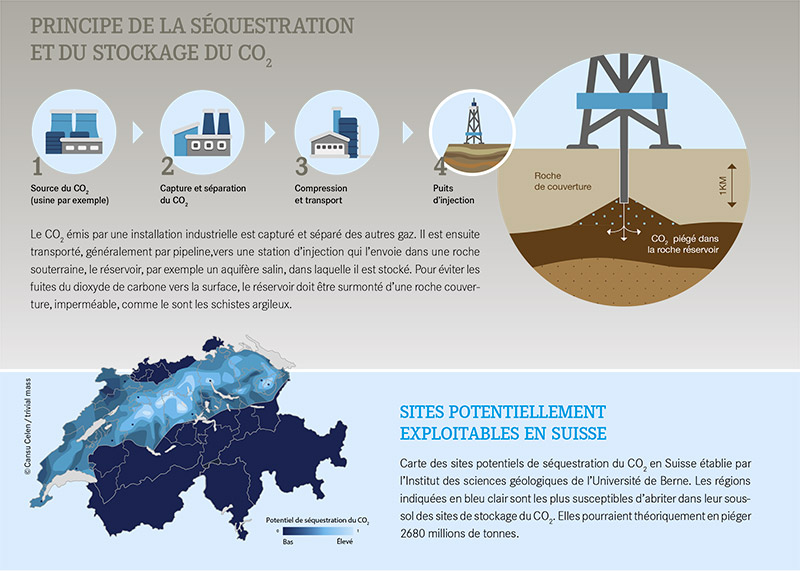

Le principe de la technologie dite CCS (CO2 Capture and Storage, c’est-à-dire captage et stockage du CO2) est d’extraire le dioxyde de carbone des gaz rejetés par des usines émettrices – des cimenteries, des aciéries, des unités de production de papier, de produits pétrochimiques, etc. (voir l’infographie ci-dessous). Il est d’ailleurs aussi possible de prélever directement le dioxyde de carbone de l’atmosphère (lire l’article), «mais la mise en œuvre à grande échelle d’un tel procédé est difficile», constate Santiago Solazzi. Quoi qu’il en soit, d’où qu’il provienne, le gaz est comprimé puis acheminé, généralement par des pipelines, vers son lieu de stockage. Il est alors injecté dans le sous-sol dans une formation rocheuse.

Le réservoir, la roche dans laquelle le CO2 est piégé, doit être choisi avec soin. Il doit être poreux, c’est-à-dire renfermer de multiples interstices microscopiques dans lesquels se logera le dioxyde de carbone «qui peut occuper 30 % du volume de la roche», précise Nicolás Barbosa, post-doctorant à l’ISTE. Le dioxyde de carbone se trouve alors dans un état nommé supercritique. En effet, comme l’explique Santiago Solazzi, «les réservoirs étant situés à des profondeurs de 800 à 4000 mètres, il y règne une forte pression et une température élevée qui font que le CO2 se conduit comme un fluide».

Le réservoir ne doit pas être simplement poreux. Il doit aussi être perméable, afin que le fluide puisse facilement se déplacer dans la roche. «Il est nécessaire de disposer de grandes capacités de stockage, précise Nicolás Barbosa. Plus le fluide pourra s’y écouler facilement, plus les volumes que l’on pourra y stocker seront grands.»

Il reste que le CO2 étant plus léger que l’eau présente dans la roche, il a tendance à remonter à la surface. C’est pour cette raison que le site de stockage doit être surmonté d’une roche couverture qui sert de barrière. Contrairement au réservoir, celle-ci doit donc avoir une faible porosité et être quasiment imperméable, comme le sont par exemple les schistes argileux.

Une technologie éprouvée

La technologie n’est pas récente. «Les Norvégiens injectent du CO2 sous la mer du Nord depuis les années 90 et ils ont montré la faisabilité du processus, constate Santiago Solazzi (lire l’article). Il existe actuellement une trentaine de projets opérationnels de séquestration du gaz carbonique dans le monde et d’autres devraient suivre, notamment en Europe.»

Le Vieux Continent renferme en effet de nombreux sites de stockage potentiels, notamment «d’anciens champs pétroliers et gaziers qui ne sont plus exploités». La Suisse n’a pas de pétrole. Toutefois, d’après des chercheurs de l’Institut des sciences géologiques de l’Université de Berne, elle possède des aquifères salins profonds potentiellement intéressants. Situés dans la région qui s’étend de Fribourg à St-Gall, ces sites pourraient stocker environ 2680 millions de tonnes de CO2.

Risque de micro-séisme ou de fuite

La séquestration du CO2 n’est pas sans risques. Dans la mesure où la présence du fluide change la pression dans le sous-sol, la surface peut s’élever. «Cela ne devrait pas arriver, mais cela peut éventuellement se passer si le processus est mal géré », constate Santiago Solazzi. L’injection peut aussi «activer les failles présentes dans la formation rocheuse et provoquer des micro-séismes». En outre, il est possible que le gaz s’échappe de son réservoir et remonte à la surface.

Avant de songer à généraliser la technologie CCS, il est donc nécessaire de mener de multiples recherches pour «avoir une compréhension approfondie du réservoir géologique, ce qui n’est pas facile puisque les roches sont situées à plusieurs centaines de mètres de profondeur», constate Santiago Solazzi. Une fois le CO2 dans le sous-sol, il faut aussi surveiller son comportement et celui du terrain. «Le système est en effet dynamique, souligne Nicolás Barbosa. L’injection d’un fluide modifie l’équilibre des formations rocheuses. Il est possible qu’elle active des failles qui étaient présentes dans le réservoir ou que de nouvelles fractures apparaissent dans la couverture qui perdra alors sa capacité à retenir le gaz. »

Un projet européen

Les travaux menés à l’Institut des sciences de la terre de l’UNIL ont donc pour objectifs d’une part de caractériser les formations rocheuses et, de l’autre, d’élaborer des méthodes permettant de surveiller leur évolution en présence de CO2.

Lancé en février 2021 pour quatre ans, le projet DISCO2 STORE est soutenu par l’instrument de financement RISE (Research and Innovation Staff Exchange) du programme européen Marie Sklodowska Curie qui vise à favoriser les collaborations internationales entre les universités et les entreprises.

«Nous avons choisi un nom assez ludique, remarque Santiago Solazzi. DISCO2 STORE est en fait une abréviation de Discontinuities in CO2 Storage Reservoirs (discontinuités dans les réservoirs de CO2). En langage scientifique, le terme de “ discontinuités ” est très large puisqu’il recouvre tous les changements de propriétés. Cela permet d’y inclure diverses études de laboratoires qui étudient la problématique de différents points de vue et qui examinent par exemple les modifications de la porosité, de la perméabilité ou de la rigidité des roches.»

«Notre équipe, ajoute Nicolás Barbosa, s’intéresse principalement à la détection sismique des fractures. Celles-ci contribuent à augmenter la perméabilité de la roche, mais elles peuvent aussi, quand elles sont réactivées, engendrer de la sismicité.»

Des méthodes inspirées de la sismologie

Les méthodes sur lesquelles travaillent les chercheurs de l’ISTE sont «inspirées de l’étude des tremblements de terre», explique Santiago Solazzi. Elles consistent à envoyer des ondes acoustiques qui se reflètent ou se réfractent à mesure qu’elles traversent la roche. En surface ou dans des puits, des capteurs – des sortes de microphones nommés géophones – recueillent les signaux qui peuvent ensuite être analysés et fournir une carte 3D du sous-sol. «Le principe est celui de l’échographie Doppler utilisée pour visualiser un fœtus dans le ventre de sa mère. Mais ici, la fréquence des ondes employées est très basse (environ 30 Hz) et les échelles peuvent être énormes (des kilomètres d’extension).»

Cette technique permet de détecter des couches géologiques de plus de 10 mètres d’épaisseur. Mais, de même qu’avec l’échographie, «on peut voir la tête et les jambes du fœtus, mais non examiner ses tissus, la résolution de la méthode n’est pas suffisante pour repérer de petites failles qui ont quelques mètres d’épaisseur, précise Nicolás Barbosa. Pour l’améliorer, on envoie les ondes via de très petits émetteurs placés dans un puits.»

Les chercheurs comptent aller plus loin encore afin de pouvoir déceler des fractures mesurant quelques centimètres. «On ne peut pas les détecter directement. Mais elles modifient certaines propriétés des ondes – elles diminuent leur amplitude, par exemple – un phénomène que nous devrions pouvoir déchiffrer en utilisant les bonnes théories», explique Santiago Solazzi.

Une option parmi d’autres

Pour tester leur hypothèse, les géophysiciens ont créé des échantillons de roche artificielle, «beaucoup plus faciles à étudier que leurs équivalents naturels qui sont complexes». Ils comptent les soumettre à l’expérimentation dans des laboratoires, en Norvège et en Argentine.

La plupart des techniques étudiées à l’ISTE pourraient être utilisées dans d’autres domaines que celui de la séquestration de CO2. «Elles pourraient par exemple servir à détecter des fractures dans les réservoirs géothermiques ou à étudier les contaminants dans un aquifère», selon Santiago Solazzi.

Toutefois, l’objectif de l’équipe de l’UNIL est de contribuer à faciliter le stockage du gaz carbonique dans le sous-sol qui, selon Nicolás Barbosa, «est une technologie mature et une option viable» pour réduire rapidement les émissions de CO2. Ce n’est qu’une option parmi bien d’autres pour limiter le réchauffement climatique. D’autant que la problématique est mondiale et, comme le souligne Santiago Solazzi, «on est encore très loin du jour où, partout dans le monde, les entreprises tenteront d’extraire le CO2 qu’elles émettent et disposeront d’un site pour le séquestrer».

Article suivant: Des installations déjà en fonctionnement