Sur les hauteurs de Zermatt (VS), un sentier permet de remonter le temps. Et de partir à la rencontre de l’Histoire de la Terre et de la formation des Alpes. Rien que ça! Deux géologues jouent les guides dans ce décor minéral époustouflant.

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

© Éditions LEP

Nicole Chuard © UNIL

© Éditions LEP

© Éditions LEP

Nicole Chuard © UNIL

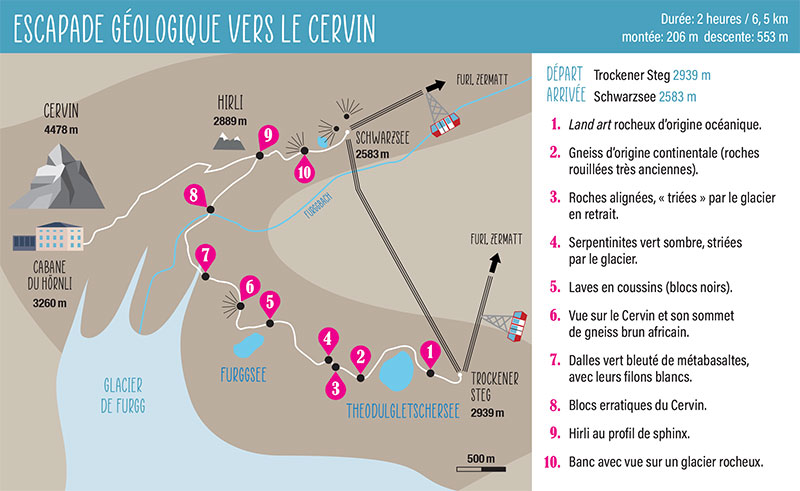

En quittant Zermatt pour rejoindre la station de Trockener Steg à 2939 m, on ne sait pas encore que l’on a mis le pied dans une télécabine à remonter le temps. Partir à la rencontre du Cervin est une aventure géologique complexe, parce que, on s’en doute, la chaîne des Alpes ne s’est pas faite en un jour… Elle est le résultat d’une histoire à rallonge impliquant deux continents et un océan, qui se sont rencontrés il y a fort longtemps. Comme résume joliment Michel Marthaler, professeur honoraire de géologie à l’Université de Lausanne: «Les cailloux sont vieux, ils ne poussent pas au bord des chemins. Ils viennent toujours d’ailleurs, d’un autre temps, d’un autre lieu, ce sont tous des immigrés. »

Faire parler la caillasse

Voilà qui campe le décor. Décor que l’on découvre, époustouflé, sitôt débarqué à 2939 m d’altitude. Mieux vaut fermer un œil sur les laides bâtisses de béton de la station de téléphérique et hâter le pas vers le Matterhorn Glacier trail, qui sera le fil rouge de cette randonnée. Ici, tout n’est que caillasse grise, rouille, verdâtre, avec çà et là, des traînées de glace sale. Le Cervin trône en majesté en arrière-plan, déployant ses arêtes au soleil. Qui pourrait se douter que derrière ce paysage lunaire se cachent d’incroyables histoires, dont celle de la dérive des continents? Comment deviner que la plupart de ces cailloux sont nés dans l’océan Thétys il y a des millions d’années et que les roches de la pyramide du Cervin sont d’origine africaine?

Oui, cette caillasse a beaucoup à dire, encore faut-il savoir la faire parler. C’est là qu’intervient l’art des géologues, Micha Schlup, diplômé de l’UNIL, et Michel Marthaler, tous deux coauteurs de deux ouvrages sortis en 2021 et 2023, Zermatt: un safari océanique et Le Cervin: de l’océan à l’Afrique (Ed. LEP). «Ce lieu est un véritable paradis géologique. Mais il faut savoir que les chaînes de montagnes ne sont pas éternelles. Elles suivent un cycle en trois étapes, qui court des naissances de leurs plus anciennes roches, étalées entre – 500 et – 60 millions d’années, jusqu’à la formation des premiers reliefs, il y a 50 millions d’années, suivie par son érosion toujours en cours», expliquent les spécialistes en s’arrêtant devant une table rocheuse, sorte de grand plateau brunâtre posé sur un socle vert.

Bienvenue au fond de l’eau

Cet empilement de cailloux (1), animé par quelques touffes de gentianes entre les strates, est à lui seul un concentré de la théorie: on y lit les métabasaltes vert rubané, nés sur le plancher de l’océan Thétys durant la période jurassique. Et, par-dessus, les calcschistes bruns, roches sédimentaires plus jeunes qui se sont déposées pendant le Crétacé. Puis se sont écoulés près de 50 millions d’années et quelques aventures sous-marines.

Ainsi, en foulant le large sentier qui traverse cette exposition minérale à ciel ouvert, on marche en fait sur le fond du préhistorique océan. Pierres rosâtres, vertes, minéraux scintillants comme pétris d’étoiles, certains assemblés en cairns, ne sont que les reliquats d’une époque lointaine, il y a quelque 150 millions d’années, quand la Thétys remplissait une vaste échancrure entre deux supercontinents, le Gondwana au sud, la Laurasie au nord. Chaussures de marche ou maillot de bain ? On hésite soudain, les temps s’entrechoquent, donnant au lieu une profondeur et une complexité inattendues. On attaque alors une petite montée entre les tenailles d’une barre rocheuse patinée de rouge, signe d’une forte oxydation, avec en toile de fond le glacier du Théodule, sa langue blanche râpeuse et le torrent qui dévale en furie.

Une île au milieu de l’océan

«Au sommet, il y aura une surprise», lance Micha Schlup en s’approchant d’un affleurement de roches striées grises et blanches, épargnées par la rouille. La surprise est de taille: alors que l’on croyait marcher au fond de l’eau, voilà que surgit une île: (2) des gneiss d’origine continentale, très vieilles roches nées dans les plaines inondées au début du Paléozoïque. «Ce microcontinent serait comparable aux actuelles Seychelles, des îles granitiques aujourd’hui perdues au milieu de l’océan Indien», sourit Michel Marthaler. En y regardant de plus près, on aperçoit de petits grenats incrustés. «Leur présence atteste que les roches sont descendues à de grandes profondeurs lors de la collision alpine il y a 50 millions d’années. Ce sont des minéraux indicateurs de haute pression et température, donc d’un métamorphisme élevé», expliquent les géologues, ravis de découvrir ces roches nommées éclogites.

Parcourant une ancienne moraine, le chemin se fait soudain plus large, il prend ses aises et se garnit de céraistes alpins, touffes de fleurs blanches qui s’accordent parfaitement aux petits lacs laiteux. Il ne faut pas oublier qu’il y a quarante ans à peine, tout ici était encore recouvert par un manteau de glace et que «90 % du volume glaciaire restant va disparaître dans les cinquante ans à venir». Catastrophe ou aubaine? Sûr que le champ des observations géologiques va gagner du terrain.

L’œuvre des glaciers

Au sol, une traînée de cailloux plus claire barre soudain le chemin, comme un grand arc de craie (3). Les plaquettes sont alignées par couleur, blanc crème et jaune. Quel géant s’est amusé à les trier, dessinant ces lignes courbes de quartzite et de marbre dolomitique parfaitement parallèles? «Le front du Théodule recule d’année en année, abandonnant des petits cailloux lors de sa fonte. Le glacier est un véritable convoyeur», lance Micha Schlup. C’est donc lui, l’artisan méthodique, qui a trié les quartzites blanchâtres et scintillants, initialement des anciens sables de la chaîne hercynienne (Permien), et les marbres dolomitiques nés dans les lagunes du Trias. Les premières servent aujourd’hui à fabriquer les tuiles de chalet, tandis que les secondes recouvrent les plans de travail de cuisine…

Le serpent qui dit tout

Un peu plus loin, l’œil est attiré par un affleurement vert sombre, comme un dos de reptile enfoui dans les décombres. Cette roche très dense, un peu grasse au toucher, est en réalité une serpentinite (4), exhibant de magnifiques ondulations vertes et blanches qui la traversent, façon dentifrice à la menthe. On met notre petit bonnet rouge et on repart au fond des mers! En effet, l’origine de cette roche est à mille lieues des montagnes, puisqu’elle se trouvait à la base de la croûte océanique il y a environ 150 millions d’années, avant de plonger à quelque 80 kilomètres de profondeur lors de la subduction. Quant aux griffures parallèles, c’est ici l’œuvre récente du glacier, qui sculpte en avançant, tandis que l’eau sous-glaciaire, riche en sable, peaufine le travail en arrondissant et polissant la roche. De la belle ouvrage, qui mérite bien son exposition à ciel ouvert!

En poursuivant la descente vers le cirque glaciaire, on foule à nouveau le fond des océans. Il faut ouvrir l’œil sur les énormes blocs noirs arrondis. À y regarder de plus près, on dirait un agglomérat de polochons. On les appelle d’ailleurs des laves en coussins (5). Pourquoi? «Pendant le Jurassique, le fond de la Téthys ressemblait à ce qui se passe aujourd’hui au milieu de l’océan Atlantique. De part et d’autre de la ride médio-océanique, d’énormes quantités de magma basaltique se refroidissent brusquement et se figent sous l’eau en formant des laves en coussins», explique Micha Schlup. Ces épanchements noirs n’ont pas échappé non plus à la grande plongée dans les profondeurs, aux malaxages et fortes pressions lors de la formation des Alpes. Une cuisson à haute température (500 degrés), qui a permis la cristallisation de nouveaux minéraux. Amphiboles bleutées, pyroxènes verts et autres grenats rosés viennent égayer les rubans des métabasaltes. Avis aux paresseux du mollet: un bloc de lave en coussins a été transporté en hélicoptère à côté du musée du Cervin à Zermatt. On peut l’observer et lui tourner autour sans effort!

Cervin africain

On s’avance toujours plus vers le Cervin qui bombe son torse concave (6). Il étire ses ailes de chauve-souris, tandis que son croc semble gratter les nuages. Cette pyramide est à elle seule un paradoxe, mélange de roches issues de temps et de lieux différents. Le corps en Afrique et les pieds dans l’océan! Ainsi, le sommet tout en gneiss brun est la partie la plus vieille, elle remonte au Cambrien (550 millions d’années), quand la surface continentale de la Terre ne connaissait pas la vie. Juste quelques grandes îles et des océans profonds peuplés d’êtres primitifs, comme les pikaias (poisson en forme de limace), les trilobites et les méduses. Mais pas trace de fossiles marins dans les roches du sommet du Cervin. «Elles ont été tellement déformées, compressées et métamorphisées au cours des différentes orogenèses que tout fossile a été effacé», explique Michel Marthaler.

En dessous du gneiss brun, quelque mille mètres de gneiss gris vert, un peu moins ancien, jusqu’à la frange du glacier. Un gneiss qui vient de loin: c’était d’abord un granite, qui a été façonné dans une chambre magmatique située dans la croûte continentale de la Pangée, il y a 280 millions d’années, et qui est devenu, par la suite, un gneiss lors du métamorphisme lié à l’orogenèse alpine. «Tous les sommets de la couronne impériale, du Weisshorn à la Dent Blanche, sont faits de gneiss similaires. C’est la même famille de roches continentales, dont le Cervin est la dernière sentinelle», précise Michel Marthaler.

Quant au pied de la pyramide, il plonge à nouveau dans le monde océanique. La cabane du Hörnli, installée sur un promontoire à 3200 m, nage en fait au fond de l’océan, posée sur des métabasaltes verdâtres du Jurassique. Et plus bas, les parois du cirque glaciaire en calcschistes bruns proviennent du Crétacé. Encore une fois, la tectonique a bien brassé les cartes. Les strates ne s’empilent pas dans un ordre chronologique, les différentes ères et périodes s’imbriquent, s’alternent, et parfois, un temps géologique plus récent se retrouve coincé entre deux autres temps plus anciens. «Cette disposition anormale a été initiée par le mécanisme de subduction, lorsque la croûte océanique plus lourde et dense que la croûte continentale s’est enfoncée sous cette dernière. Au pied du Cervin, nous observons donc les restes raclés d’un ancien océan qui s’est encastré sous un continent», expliquent les géologues.

Sous le Cervin, un géant semble avoir creusé un cirque à l’arrondi parfait. Le site enfoui sous mille mètres de glace il y a 25 000 ans encore n’est plus qu’une ancienne moraine, avec ses flaques de neige morte, ses ruisselets qui dévalent la roche comme des fils d’argent.

L’art du kintsugi

La descente se poursuit dans un décor de fin du monde. Éboulis en vrac, débris de moraine éparpillés comme après un ouragan. Le sol est jonché de roches brunâtres de forme tabulaire, les fameux calcschistes au profil abrasif, et dont chaque strate témoigne des conditions de dépôt dans l’océan Thétys. Un autre phénomène retient ici l’attention: d’immenses dalles vert bleuté de métabasaltes sont traversées de magnifiques filons blancs (7), longues veines scintillantes qui courent sur des dizaines de mètres. «Pendant la période de soulèvement des Alpes, il y a environ 30 millions d’années, les roches métamorphisées ont commencé à remonter. En décompressant, elles sont devenues cassantes et se sont fracturées, permettant à des fluides chauds riches en silicium de couler dans les fissures», explique Micha Schlup. Ainsi est la nature, maître du kintsugi, qui répare et sublime les blessures non par de l’or, mais par des cristaux de quartz et de feldspaths.

Tête de Sphinx

Le merveilleux continue quand on rejoint le sandur, cette plaine alluviale à la sortie du glacier, avec son lacis de rivières grises, tandis que, sur les hauteurs, deux bouquetins défient la caillasse. On franchit le petit pont au-dessus du Furggbach, mais avant d’attaquer la seule véritable montée du jour, on jette un coup d’œil aux blocs erratiques (8), comme des plots gigantesques qu’un autre géant distrait semble avoir oubliés là. Ces gneiss rubanés traversés d’un camaïeu de verts sont tous issus de l’érosion de la face est du Cervin, charriés ensuite par le glacier, qui les a abandonnés en fondant. Signe aussi que la pyramide symbole de la Suisse n’est pas si solide qu’elle en a l’air, de nombreux blocs étant toujours sur le point de se détacher…

Après une solide montée, on atteint enfin un petit col juste à côté de l’arrivée d’un télésiège. Le temps de saluer le Hirli (9), dont le profil rocheux évoque un peu la tête du Sphinx égyptien, et on attaque la descente en tournant le dos au Cervin. Une descente assez raide dans la croûte océanique, récompensée par le retour de l’herbe, la vie végétale, les papillons étourdis. Sur un replat, et avant de quitter les lieux, un banc permet de souffler tout en admirant un glacier rocheux (10), de l’autre côté de la vallée de Zmutt, juste sous l’Unter Gabelhorn, lui aussi taillé dans les gneiss africains.

À Schwarzsee, la télécabine attend les voyageurs du temps. Abasourdis, fatigués, mais émerveillés d’avoir parcouru 500 millions d’années en deux heures (sans les pauses). La longue histoire des Alpes, qui continue inexorablement, alors que l’Humain n’est qu’une minuscule écharde dans l’échelle du temps, plantée à la toute fin du Quaternaire. /