Les athlètes sélectionnés pour les JO d’été de Paris sont dans les starting-blocks. Avec de l’eau, rien que de l’eau dans leur gourde, ou quelques produits dopants? Des Jeux parfaitement propres, c’est l’idéal prôné par le CIO. Un idéal récent et illusoire, analyse Bengt Kayser, professeur honoraire de l’UNIL. Le médecin constate que des produits destinés à améliorer les performances sont utilisés dans la vie quotidienne, pour les études ou au travail, où ils sont moins traqués que dans le sport d’élite.

Savez-vous combien de médailles olympiques ont été retirées à des athlètes montés sur le podium depuis les JO de Sydney en 2000? 127 – rien que ça. Entre les échantillons testés positifs immédiatement et la possibilité laissée à la lutte antidopage d’utiliser jusqu’à dix ans plus tard les prélèvements en vue de les réanalyser à la faveur des progrès de la technologie, les athlètes destitués sont légion. La sportive détenant le record dans cette catégorie particulière est Marion Jones: cinq médailles, trois d’or et deux de bronze, lui ont été retirées a posteriori. Le CIO se targue sur son site de consacrer pour une olympiade quelque 260 millions de dollars à la lutte contre ce type de «tricherie». Ces chiffres donnent la mesure des efforts déployés pour lutter contre le dopage dans le sport d’élite – avec pour objectif déclaré «la tolérance zéro».

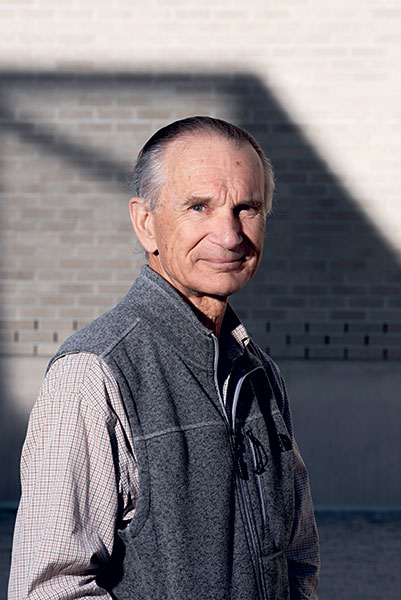

Des efforts massifs dont il est difficile de mesurer l’efficacité: «L’agence mondiale antidopage (AMA) annonce 1 à 2 % de sportifs d’élite testés positifs, mais différentes études arrivent à des chiffres plus élevés – entre 5 et plus de 60 %, précise Bengt Kayser, médecin-physiologiste et professeur honoraire de l’Institut des sciences du sport. L’intervalle est énorme, et on ne peut qu’en conclure qu’on ignore la proportion d’athlètes qui utilise des méthodes ou des produits interdits par l’AMA.»

Et des efforts récents, considérant la longue histoire des Jeux, et du dopage: ce n’est qu’en 1999 que l’AMA a été créée. Et que la chasse systématique au dopage a été lancée. «Juan Antonio Samaranch (président du CIO entre 1980 et 2001) avait une approche plutôt soft, laissant entendre que si ça ne nuisait pas à la santé des athlètes, il pouvait vivre avec», se souvient Bengt Kayser. Mais quelques épisodes très médiatisés, comme l’affaire Festina, vont modifier la perception du dopage dans le public et les instances de gouvernance du sport d’élite.

On s’en souvient, en 1998, quelques jours avant le départ du Tour de France, à la frontière franco-belge, un soigneur de cette équipe de cyclistes pros, Willy Voet, est arrêté pour un contrôle et sa voiture fouillée. Dans le coffre, des sacs isothermes contenant plus de quatre cents flacons de produits tels que des hormones de croissance, de l’EPO, de la testostérone, des amphétamines et des corticoïdes. S’ensuivront divers épisodes plus ou moins rocambolesques, qui vont d’un sit-in des coureurs durant une étape pour protester contre les méthodes de la police française aux aveux du directeur sportif de l’équipe, qui argue notamment que «l’objectif était d’optimiser les performances sous strict contrôle médical, afin d’éviter l’approvisionnement personnel sauvage des coureurs dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte à leur santé, comme cela a pu être le cas par le passé».

Plus de 400 méthodes ou substances interdites

Cette attitude de réduction des risques était alors assez largement partagée, mais à la faveur de ce scandale et de quelques autres, une moralisation et une pénalisation de la pratique et la politique de tolérance zéro se mettent en place à l’aube de l’an 2000. «Cela a vraiment été un moment charnière, notamment en raison du caractère très systématique du dopage dans cette affaire, qui a choqué, analyse le professeur. L’image collective du sportif a été ternie, tachée, le CIO a dit STOP et a voulu revenir à cette idée de pureté, de clean sport.»

L’Agence mondiale antidopage est créée dans la foulée à la fois par le CIO et les Gouvernements comme bras armé pour mettre en pratique cette politique. L’un des principaux outils pour implémenter cette lutte contre le dopage est la Liste, qui recense toutes les substances prohibées pour les sportifs en période d’entraînement et/ou de compétition. Elle compte plus de 400 substances ou méthodes (se réinjecter son propre sang par exemple) considérées comme autant de moyens de «tricher». «La parcourir est intéressant parce qu’on réalise qu’on y trouve vraiment tout et n’importe quoi, analyse Bengt Kayser. Par exemple le cannabis ou l’héroïne, dont on se doute bien, études à l’appui, qu’ils n’apportent aucune aide à la performance à un sportif d’élite. Beaucoup de substances figurent là à cause de l’influence gouvernementale dans l’AMA. On voit que des aspects moraux ou politiques ont plus de poids que les arguments purement scientifiques.»

Premier souhait du spécialiste: que les critères d’inclusion soient plus précis et spécifiques. Aujourd’hui en effet, un produit peut être listé s’il est simplement «susceptible» d’augmenter les performances, s’il présente un risque avéré ou «potentiel» pour la santé et s’il est contraire à «l’esprit du sport» – autant dire que la subjectivité et l’arbitraire ont une large place dans l’affaire et que même une boisson énergisante banale vendue en grande surface pourrait s’y retrouver. Bengt Kayser relève «qu’il manque paradoxalement des produits sur la Liste, comme la caféine, dont les effets sont pourtant avérés». Le professeur plaide pour ne retenir que les substances dont on peut affirmer, via des études scientifiques basées sur des preuves, qu’elles comportent trop de risques pour la santé. Et pour exclure ensuite de la Liste tenue par l’AMA toutes celles dont les effets ne sont pas scientifiquement fondés.

Autre dimension de la lutte antidopage à interroger, outre cet arbitraire, le traitement réservé aux athlètes. «On leur impose des contrôles et une intrusion dans leur vie privée extrêmes – ce sont des sportifs d’élite, pas des criminels, mais sous prétexte qu’on veut lutter contre le dopage, on frôle les limites du respect des droits de la personnalité.» Un athlète doit par exemple pouvoir être testé (soit donner son sang ou ses urines) en tout temps, donc renseigner au jour le jour les instances de contrôle quant à sa localisation – une exigence qu’aucun d’entre nous ne rencontre dans l’exercice de son métier.

Présomption de culpabilité

Sans compter que tout n’est de loin pas transparent dans cette lutte. Les produits sont estimés dopants selon des critères pour le moins arbitraires, et personne n’a accès aux raisons qui expliquent que telle substance figure ou pas sur la fameuse Liste. Idem avec le passeport biologique du sportif. Bien des substances ne sont pas visibles dans le sang ou l’urine, ou n’y restent pas suffisamment longtemps pour être mesurées lors d’un contrôle. Pour combler cette faille dans la lutte contre le dopage, il est possible de collecter un certain nombre de valeurs biologiques «de base» pour un athlète, qui constituent son passeport biologique. La prise de produits peut altérer ces valeurs – les mesurer régulièrement permet de constater des variations, qui peuvent en théorie indiquer qu’il y a dopage. Qu’est-ce qui ressort de la variabilité naturelle et du dopage, à partir de quand considère-t-on que c’est trop pour être honnête, quel algorithme est utilisé pour pondérer tous les paramètres? On ne sait pas.

Les athlètes, pourtant les premiers concernés, ne le savent pas non plus, comme ils n’ont pas voix au chapitre sur toutes ces questions liées au dopage – alors qu’ils sont les premiers concernés: ils sont mal ou pas représentés dans des organes de gouvernance. Le fonctionnement de cette lutte n’est ainsi pas franchement démocratique – avec sa propension à criminaliser le dopage, c’est au fond assez logique: on ne va pas demander à un potentiel voleur d’élaborer le Code pénal… «Le dopage peut en effet être criminalisé, à des degrés divers selon les pays: vous pouvez enfreindre la loi si vous incitez autrui au dopage, si vous vous dopez vous-même, ou encore si des substances dopantes sont retrouvées dans votre organisme, même si vous n’avez jamais sciemment triché», énumère Bengt Kayser.

Le fardeau de la preuve est inversé dans les cas de sportifs d’élite testés positifs: c’est la présomption de culpabilité qui prime et c’est à l’athlète d’apporter la preuve de son innocence. Encore une particularité – dans une cour de droit pénal, l’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire et c’est à l’accusation d’apporter les preuves. «Entre le manque de preuves scientifiques pour inclure ou exclure un produit de la liste, le manque de transparence de la part des instances antidopage, la gouvernance peu démocratique du système et l’absence de représentation d’athlètes dans les différentes instances, bien des points de cette lutte contre le dopage pourraient être largement améliorés», résume Bengt Kayser.

Mais au fond, pourquoi ne pas simplement admettre le dopage, et renoncer à ces contrôles intrusifs et ces listes? «C’est une vraie question, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour la poser, répond le médecin. Je plaide plutôt pour une évolution: se débarrasser des critères idéologiques aujourd’hui utilisés pour dicter des décisions qui devraient être prises sur des bases purement scientifiques, renoncer à la criminalisation du dopage pour miser sur l’éducation, afin notamment de protéger la santé des athlètes. Le dopage suivi de près par des professionnels ne va pas vous mener à l’arrêt cardiaque à 30 ans, mais le dopage sauvage ou certains mélanges de produits sont en effet dangereux. Il ne faut donc pas faire de cette pratique un tabou, mais au contraire donner toutes les informations disponibles aux sportifs d’élite.»

De la ritaline pour les examens

Des changements qui permettraient aussi d’aligner les pratiques dans le sport de haut niveau avec celles que connaît la société. Un exemple? Alors que de nombreux États s’ouvrent à la dépénalisation du cannabis, un sportif peut voir sa carrière brisée s’il en consomme, alors pourtant que la consommation de cette substance ne constitue de fait pas un moyen d’améliorer ses performances. La triche et le dopage sont des concepts à géométrie variable: un enfant qui se voit prescrire de la ritaline est a priori un patient souffrant de troubles de l’attention, pas un tricheur. Quid d’un étudiant qui en prend pour rester concentré durant sa préparation? Tricheur ou pas tricheur? Et si c’est juste avant son examen qu’il consomme? La même ambivalence existe dans de nombreux contextes. On considère qu’un amateur de culturisme qui prend des stéroïdes se dope, mais comment juge-t-on un senior qui prend de la DHEA (également une hormone) dans le but de mieux vieillir? Ou une femme ménopausée qui prend des hormones de substitution?

La frontière est si floue entre prévention, médicament pour résoudre un problème de santé et dopage pour améliorer ses performances qu’une vache s’est retrouvée sur une publicité à faire de la promotion pour le lait, vanté comme «produit naturellement dopant». Une gorgée d’eau prise à la moitié d’un marathon va améliorer votre chrono. La quête de la performance (être meilleur aux examens, plus efficace dans son travail, plus rapide comme sportif amateur, vieillir en meilleure forme) touche toute la société. «Pourquoi cette tolérance zéro appliquée aux seuls sportifs d’élite, alors que partout ailleurs, on le voit, c’est beaucoup moins clair, et moins drastique», conclut Bengt Kayser./