Thèse en sciences de l’environnement, soutenue le 14 avril 2025 par Lila Siegfried, rattachée à l’Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) de la FGSE.

Les zones humides, y compris les forêts au bord des rivières et des lacs, sont des lieux privilégiés d’études des dynamiques naturelles. Elles aident à préserver la biodiversité, réduisent les risques d’inondations, atténuent les impacts climatiques, offrent des espaces de loisirs et ont une grande valeur culturelle et historique. Cependant, en Europe centrale, ces milieux ont été largement détruits ou dégradés au cours des derniers siècles. En Suisse, la majorité des grands lacs a été modifiée pour contrôler leur niveau d’eau, mais les effets de ces modifications sur les forêts au bord des lacs sont encore peu connus. Le lac de Neuchâtel est un excellent exemple de cette situation. Son niveau d’eau a été abaissé de trois mètres il y a environ 150 ans. Cela a permis à la végétation de coloniser les nouvelles terres émergées et aux sols de se former. En 2002, ces terres sont devenues les réserves naturelles de la Grande Cariçaie, le plus grand marais lacustre de Suisse. Pour mieux préserver ces forêts, il est nécessaire d’en comprendre davantage la dynamique. Les objectifs de cette recherche sont premièrement, de comprendre comment les groupements d’espèces de plantes évoluent deuxièmement, d’estimer la quantité et la dynamique de la matière organique en termes de production, de décomposition et d’accumulation et troisièmement, d’évaluer comment cette matière organique s’intègre dans les sols des différents types d’habitats forestiers dans ces réserves.

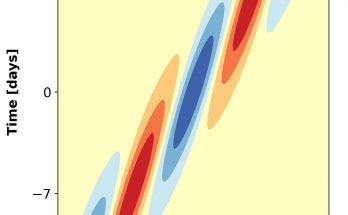

Pour ce faire, des relevés historiques de plantes (années 70-80) ont été comparés à des relevés récents (2020). Les conditions environnementales ont pu être évaluées à l’aide des préférences écologiques des espèces identifiées. La composition et la structure des arbres ont été comparées pour prédire l’évolution future des forêts. Ensuite, des recherches plus approfondies sur la production, la décomposition, la stabilité et l’intégration de la matière organique ont été menées dans certaines de ces forêts possédant des conditions d’humidité différentes. Certains groupes d’invertébrés, tels que les vers-de-terre et les arthropodes, ont été inventoriés. Une description complète des sols a été conduite sur le terrain et la microstructure du sol a été observée au microscope.

Quatre types de forêts ont été identifiés : Les forêts d’aulne noir, d’aulne blanc, des frênaies et des pinèdes. En 40 ans, les espèces de ces forêts ont changé. En particulier, certaines forêts composées d’aulnes blancs sont devenues des frênaies. On a également observé une perte des espèces qui aiment l’humidité et la lumière. Ces forêts sont devenues plus sèches et plus sombres, avec une régénération des arbres caractéristiques de ces forêts se faisant aussi plus difficilement, présageant des changements importants allant jusqu’à la disparition de certaines de ces forêts humides.

Concernant la matière organique, on observe des différences entre les forêts plus humides (les forêts d’aulnes) et les forêts plus sèches (les frênaies et les pinèdes). Les forêts plus humides ont une décomposition rapide de la matière organique, mais une respiration du sol faible, ainsi qu’une plus faible présence de vers de terre et d’arthropodes. A l’inverse, les forêts plus sèches, qui ont une nappe phréatique plus profonde, témoignent de décompositions plus lentes, alors que la respiration du sol est importante en été et qu’il y a une forte présence de vers-de-terre et d’arthropode.

Cette étude démontre que la régulation du lac a appauvri la flore de ces forêts inondables et souligne la complexité des processus influençant les variations de la matière organique dans leurs sols.