S’ils ont toujours besoin d’utiliser des modèles animaux pour réaliser certaines de leurs expériences, les chercheurs s’efforcent de trouver des moyens de réduire leur nombre, voire de trouver des méthodes alternatives. Une équipe de l’UNIL élève ainsi de petits poissons, les « killifish », qui offrent une alternative aux souris et devraient accélérer les études sur le vieillissement. Une autre s’intéresse aux organoïdes, des « mini-organes » de synthèse aux multiples applications potentielles en recherche biomédicale et en médecine.

Il est difficile, voire parfois impossible pour la science biomédicale de se passer des souris, des rats, des poissons, des mouches et autres modèles animaux. Cela est vrai pour la recherche fondamentale qui vise à mettre en lumière des processus biologiques et à mieux comprendre les mécanismes conduisant au développement des maladies. Cela l’est aussi pour la mise au point de nouveaux médicaments qui, dans la plupart des cas, doivent d’abord avoir fait l’objet d’une expérimentation animale pour pouvoir, après des essais cliniques, être mis sur le marché. D’ailleurs, sans avoir été testés sur des animaux, les vaccins anti-Covid 19 n’auraient pas pu être commercialisés par leurs fabricants, ni être ensuite autorisés dans notre pays.

La règle des « 3R »

Toutefois, il n’est pas question de laisser les chercheurs agir à leur guise et l’usage des animaux est désormais très encadré. Soucieuse de respecter le bien-être animal, la Suisse s’est dotée, en 2005, d’une des lois sur la protection des animaux les plus strictes au monde en la matière. L’effort porte ses fruits puisque selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), le nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales est en constante diminution depuis quelques années.

La réglementation oblige aussi les laboratoires à suivre la « règle des 3R » (lire également Allez savoir ! 71), que deux zoologistes britanniques, William Moy Stratton Russell et Rex Leonard Burch, ont élaborée en 1959 après avoir observé les souffrances subies par les animaux dans les laboratoires anglais : Réduire (le nombre d’animaux en expérimentation), Raffiner (optimiser les expériences et ne se limiter qu’à celles considérées comme indispensables), Remplacer (des animaux par des modèles in vitro ou « in silico » – par modélisation informatique). C’est dans ce cadre que s’inscrivent les recherches de deux équipes de l’UNIL. L’une élève des petits poissons, les killifish, qui pourraient se substituer aux souris et accélérer la recherche sur le vieillissement. L’autre étudie des organoïdes, « mini-organes » produits en laboratoire qui miment les organes réels et ouvrent de nombreuses pistes en recherche biomédicale.

Une durée de vie de quatre à six mois

Les killifish devraient pouvoir offrir une alternative à l’utilisation d’autres animaux et aussi « remplacer partiellement les souris utilisées dans les expériences », constate Calida Mrabti, doctorante au Département des sciences biomédicales (DSB) de l’UNIL. Le laboratoire dans lequel elle travaille – surnommé « l’Ocampo Lab », du nom de son responsable, le professeur assistant Alejandro Ocampo – abrite depuis janvier 2020 ces petits poissons originaires d’Afrique qu’il est le seul en Suisse à posséder.

Ces vertébrés marins ont tout pour séduire une équipe qui s’intéresse à la thématique du vieillissement, car les deux variétés qu’elle possède ont une durée de vie respectivement de quatre et de six mois. « Cela s’explique par leur cycle de vie », précise la doctorante. Ces poissons d’environ six centimètres de long sont originaires du Mozambique et du Zimbabwe, pays africains dans lesquels alternent une saison sèche et une saison humide. « Pendant la première, les embryons contenus dans les œufs restent dans le sol à l’état de dormance – une phase nommée la diapause. Puis, les pluies se mettent à tomber, formant des nappes d’eau dans lesquelles les poissons peuvent éclore. Ils y vivent pendant quatre à six mois, jusqu’à l’arrivée de la sécheresse qui tarit les mares. »

Pour survivre, les animaux aquatiques ont dû s’adapter à cet environnement. Leur longévité est donc très brève puisqu’elle est six à huit fois plus courte que celle des souris et dix fois plus petite que celle du poisson-zèbre, autre animal modèle très prisé des chercheurs. « Les killifish pourraient ainsi réduire de six à dix fois le temps nécessaire aux expériences », selon la chercheuse.

Des signes visibles du vieillissement

Les killifish ont en outre l’avantage d’être presque aussi rapides d’utilisation que les invertébrés, tout en étant représentatifs de ce qu’il se passe chez les mammifères et les humains. Ils partagent en effet avec notre espèce de nombreuses fonctions biologiques – digestives, musculaires, immunitaires, nerveuses, etc. En outre, à mesure que les mois passent, « ils montrent de nombreux signes de vieillissement, constate Calida Mrabti. Ils bougent de moins en moins, preuve qu’ils perdent leur énergie. Les mâles blanchissent – la couleur jaune de leur nageoire disparaît – et les femelles sont moins fécondes. Chez certains poissons, la colonne vertébrale se tord peu à peu et chez d’autres, les nageoires ont du mal à cicatriser quand elles sont cassées. »

Les poissons pourront donc avantageusement se substituer « aux souris actuellement utilisées dans notre laboratoire qui ont été génétiquement modifiées pour avoir un vieillissement précoce, et permettre ainsi d’étudier les mécanismes du vieillissement naturel ». Ils pourraient aussi être employés pour tester des traitements anti-âge que l’équipe de l’UNIL compte élaborer.

Calida Mrabti et ses collègues ne manquent pas de projets en la matière. Mais pour l’instant, leur principale préoccupation est d’étudier le comportement des killifish et d’améliorer les conditions de leur élevage (lire l’article p. 33).

Des pseudo-organes miniatures

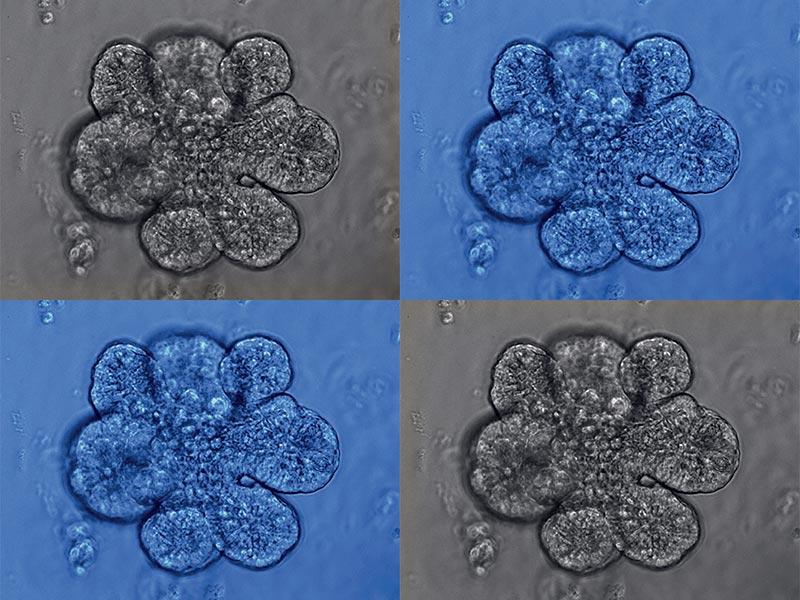

Une tout autre manière de respecter la règle des 3R est d’utiliser des organoïdes. Il s’agit de « pseudo-organes miniatures, produits en laboratoire, qui imitent les premières phases de développement d’un organe », précise la professeure Claudia Bagni, du Département des neurosciences fondamentales et vice-doyenne pour la recherche et l’innovation de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.

Alors que les cultures classiques ne sont constituées que d’une seule couche de cellules, les organoïdes sont « un regroupement dynamique et en trois dimensions de plusieurs couches cellulaires ». La professeure ne souhaite pas les qualifier de « mini-organes » car, dit-elle, « bien qu’ils contiennent différents types de cellules, ils ne sont pas vascularisés et ils ne sont pas connectés avec les autres organes comme dans un organisme ». Mais au cours de leur développement, « les cellules adhèrent les unes aux autres et sont soumises à des forces mécaniques, similaires à ce qu’il se passe lorsqu’un organe se développe ».

Une production en plusieurs étapes

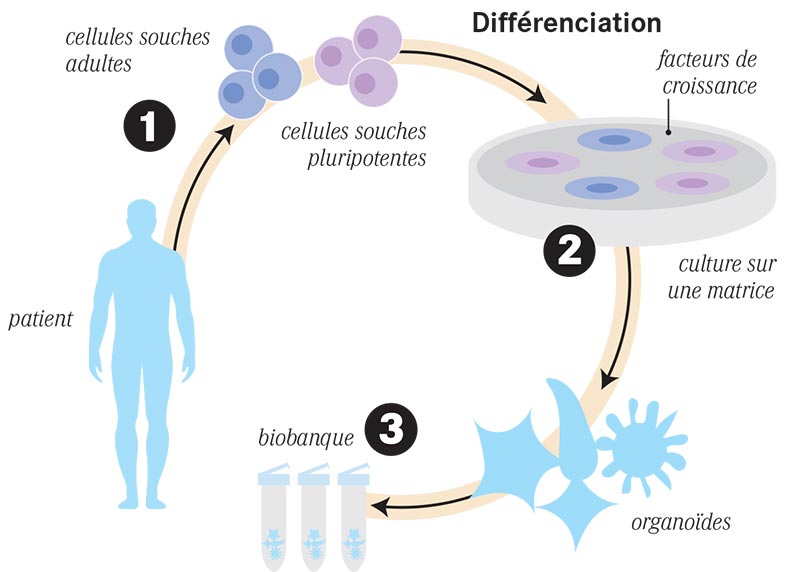

Pour les produire, les chercheurs isolent des cellules d’un organe adulte. Puis ils reprogramment génétiquement ces cellules qui sont déjà différenciées – donc spécialisées – pour en faire des cellules immatures qui peuvent alors se transformer en différents types de cellules – c’est ce qu’ils nomment les cellules souches pluripotentes induites (ou iPSC pour Induced Pluripotent Stem Cells). Ils mettent ensuite ces dernières en présence de facteurs de croissance spécifiques dans un bioréacteur rotatif, une sorte de shaker qui les secoue dans tous les sens (voir infographie p. 32). Une manière d’être au plus près de la réalité biologique puisque, « lorsqu’un organe se développe dans l’embryon, les cellules migrent en formant trois couches à partir desquelles tous les tissus et organes vont se former et des mouvements s’exercent entre les trois couches », précise Claudia Bagni.

Les iPSC peuvent ainsi se différencier, se multiplier et être conservées en culture pendant de longues périodes. « C’est un point important, souligne la vice-doyenne, car cela signifie que ces structures peuvent être envoyées à d’autres laboratoires et ainsi être partagées au sein de la communauté scientifique. Les organoïdes peuvent également être cryopréservés pour être utilisés ultérieurement ou dans d’autres laboratoires. Cela a déjà été fait pour les organoïdes d’intestin et cette méthodologie est en cours de développement pour les organoïdes du cerveau. » Il reste que le processus est très long – il dure plusieurs mois – et coûteux.

Énormes potentialités

La naissance de ces pseudo-organes est l’aboutissement de diverses découvertes de biologie fondamentale, dont la première remonte au début du XXe siècle. Mais ce n’est qu’en 2009 que des chercheurs du Hubrecht Institute aux Pays-Bas ont, les premiers, obtenu un organoïde d’intestin.

Depuis, de nombreux laboratoires s’y intéressent. Ce n’est qu’un début, car « les organoïdes ont d’énormes potentialités. Ils permettront en effet de comprendre les mécanismes biologiques et d’étudier de nombreuses maladies », souligne Claudia Bagni. Les organoïdes cérébraux ont par exemple été récemment utilisés pour modéliser la microcéphalie induite par le virus Zika. Cela permet d’étudier l’action du virus sur la prolifération neuronale et son effet sur la mort cellulaire de l’organoïde infecté. » On compte aussi sur eux, entre autres choses, pour étudier le développement embryonnaire ou encore « pour mieux comprendre les étapes précoces impliquées dans différents troubles neurologiques tels que la maladie d’Alzheimer ou l’autisme », précise la biologiste.

En oncologie, des groupes de cellules produites à partir de la tumeur de patients pourraient aider à prédire la réaction de ceux-ci à divers médicaments, ce qui ouvre la voie à des traitements personnalisés. Ils devraient encore être très utiles pour passer au crible des candidats-médicaments. Et pourquoi pas, un jour, servir à créer un organe entier susceptible d’être transplanté. « A priori, cela devrait être possible. Avec les progrès récents de la médecine régénérative, la culture d’organes in vitro et la transplantation chez l’homme pourraient devenir une réalité dans les prochaines décennies, même si aujourd’hui nous en sommes loin, en particulier pour certains organes et tissus. Les avancées récentes de la recherche sur les organoïdes ont toutefois déjà permis des découvertes importantes sur la transplantation – sur des souris – d’organoïdes d’intestin, de rétine, de rein, de foie, de pancréas, au niveau préclinique », constate Claudia Bagni.

Quoi qu’il en soit, l’UNIL soutient la recherche sur les organoïdes et elle a octroyé un financement à la Faculté de biologie et de médecine pour l’acquisition de nouveaux instruments permettant à ses chercheurs de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine.

Complémentaires à l’expérimentation animale

Les organoïdes sont complémentaires aux modèles animaux auxquels ils ne pourront pas totalement se substituer. On ne peut pas songer à eux pour étudier des comportements par exemple. Par ailleurs, « les phases finales de la mise au point d’une nouvelle thérapie nécessitent d’utiliser des souris ou autres mammifères, plus proches de l’humain. En revanche, dans les premières étapes d’une recherche biomédicale, ils pourront remplacer et / ou réduire l’expérimentation animale », souligne Claudia Bagni. Et ainsi participer au respect de la règle des 3R.

Article suivant: Une animalerie étroitement contrôlée