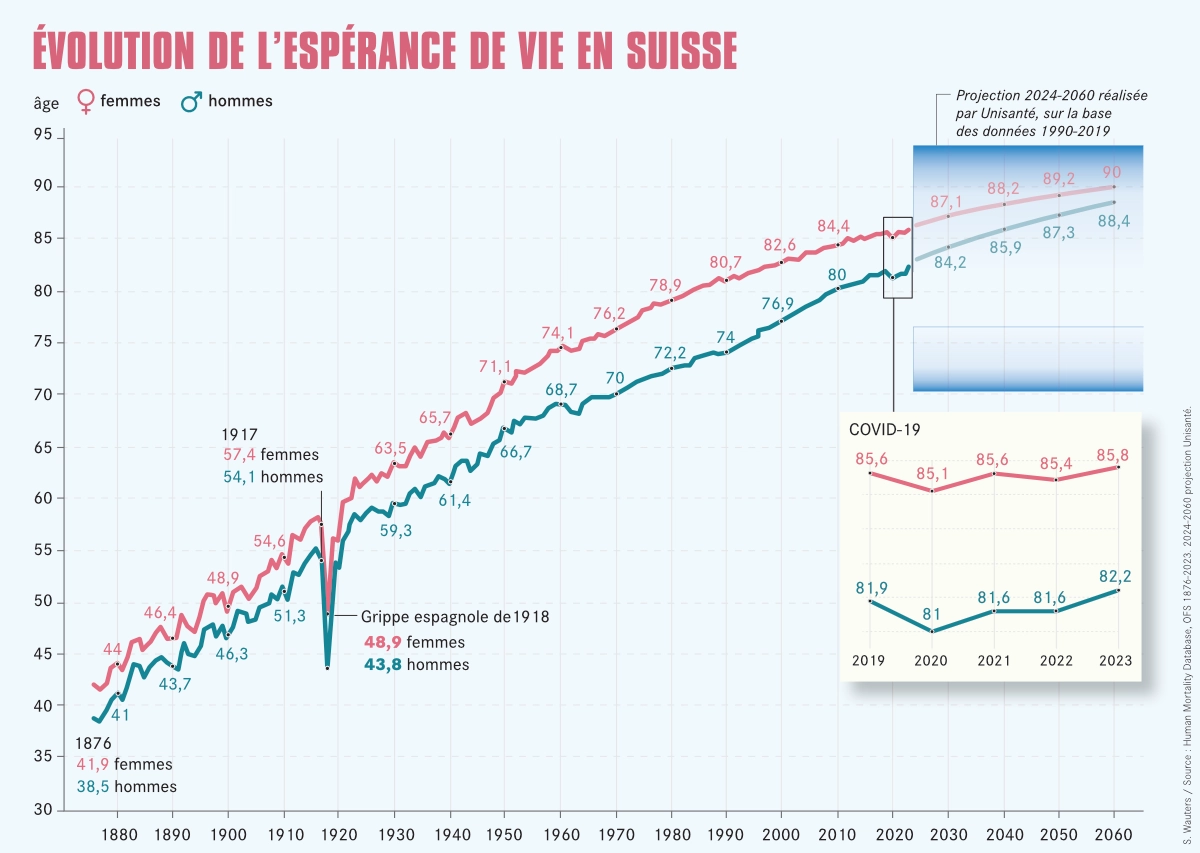

Depuis cent cinquante ans, la longévité n’a globalement cessé de croître. En 2023, la parenthèse du Covid-19 refermée, elle a même atteint un niveau inédit en Suisse. Parallèlement, on note une augmentation du nombre de centenaires dans la population. Reste à savoir si l’évolution de l’espérance de vie continuera à ce rythme et quel sera l’état de santé des personnes très âgées.

Record battu! En 2023, l’espérance de vie à la naissance des Suissesses était de 85,8 ans et celle des Suisses 82,2 ans. Un gain de trois mois pour les premières et de quatre pour les seconds par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une surmortalité, selon les calculs d’Isabella Locatelli, coresponsable du groupe de recherche en statistique d’Unisanté et maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL. «Il s’agit d’un niveau encore jamais atteint en Suisse», constate la statisticienne.

Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on nomme «l’espérance de vie à la naissance», une notion plus complexe qu’il n’y paraît. «L’espérance de vie une année donnée correspond à un résumé de la mortalité par âge de cette année. C’est donc la durée de vie attendue d’un individu qui vivrait toute sa vie aux conditions de mortalité de cette année.» En d’autres termes, statistiquement parlant, un garçon qui a vu le jour en 2023 pourrait escompter atteindre 82,2 ans, s’il passait toute sa vie dans le monde tel qu’il était l’année de sa naissance. Or, les progrès de la médecine continuant leur course et la mortalité diminuant au fil du temps, il y a fort à parier qu’en fin de compte, l’enfant pourra s’attendre à vivre quelques années de plus que ce que les données actuelles prédisent. «L’espérance de vie est un indicateur utile, mais un peu fictif», constate Isabella Locatelli qui, avec le soutien du Fonds national suisse, va chercher des «indicateurs plus réalistes».

La parenthèse du Covid-19

C’est en fait le Covid-19 qui a amené Isabella Locatelli et son collègue Valentin Rousson à s’intéresser aux questions relatives à l’espérance de vie. «Des informations biaisées circulant sur le sujet, nous avons voulu savoir quel était l’impact réel de la pandémie sur la mortalité», explique la statisticienne. Les deux chercheurs d’Unisanté ont donc analysé les données concernant le nombre annuel de décès par âges publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ils en ont conclu qu’entre 2019 et 2020, «les femmes ont perdu environ six mois d’espérance de vie (qui est passée de 85,6 à 85,1 ans) et les hommes environ onze mois (de 81,9 à 81), soit, pour les deux sexes, une moyenne de huit mois».

Ensuite, poursuit la chercheuse, «il y a eu deux années d’ajustement. En 2021, nous avons à peu près retrouvé le niveau prépandémique de l’espérance de vie, mais non la tendance à la hausse de cette dernière. En 2022, il y a eu encore une petite baisse, surtout pour les femmes, qui était certainement liée à la canicule estivale.» Mais en 2023, l’espérance de vie est, à nouveau, repartie à la hausse. La parenthèse était close et l’impact de l’infection sur la mortalité vite oublié. «En Europe, remarque Isabella Locatelli, si on laisse de côté la plupart des pays du Nord dans lesquels la pandémie n’a pas entraîné de surmortalité, la Suisse fait partie, avec la Belgique, la France et la Suède, des pays qui ont le plus vite récupéré les mois de vie perdus pour cause de Covid-19.»

Nicole Chuard © UNIL

L’espérance de vie a doublé en cent cinquante ans

Que va-t-il se passer à l’avenir? «Pour se projeter dans le futur, il n’y a pas de meilleur moyen que d’extrapoler les tendances passées», répond la statisticienne. Par chance, pour ce qui est de l’espérance de vie, il est possible de remonter dans le temps grâce à la Human Mortality Database. Cette banque de données de la mortalité humaine a été élaborée par l’Institut Max Planck en Allemagne qui a consigné les informations démographiques recueillies dans une quarantaine de pays depuis la deuxième moitié du XIXe siècle – à partir de 1876 pour la Suisse. La courbe qui s’en dégage est impressionnante (voir ci-dessous). On y voit une progression régulière de l’espérance de vie, à l’exception d’une brusque chute en 1918, année de l’épidémie de grippe espagnole. Celle-ci a été «un véritable choc, car elle a fait perdre dix ans d’espérance de vie en une année», commente la chercheuse d’Unisanté. Mais trois ans plus tard, la courbe reprenait son ascension et globalement, l’espérance de vie «a doublé en cent cinquante ans: elle est passée de 40 ans à la fin du XIXe siècle à plus de 80 ans aujourd’hui. Cette évolution donne une idée des progrès extraordinaires accomplis dans les domaines de la santé, de l’hygiène, de la prévention, etc. Certains démographes, comme l’Américain John Wilmoth, estiment d’ailleurs qu’elle est l’un des plus grands résultats collectifs de l’humanité».

Un enfant sur deux deviendra centenaire

Puisque nous atteignons des âges de plus en plus avancés, nous augmentons notre probabilité de devenir centenaire. À ce titre, Daniela Jopp, professeure associée à l’Institut de psychologie de l’UNIL, cite une étude de démographes danois selon laquelle «dans plusieurs pays européens, un enfant sur deux né après l’an 2000 deviendra centenaire. La Suisse ne figure pas dans les pays pris en compte, mais il n’y a aucune raison de penser qu’elle fasse exception à la règle.»

Même si certaines estimations, comme celles de l’OFS, sont un peu moins optimistes, il ne fait aucun doute que le nombre de centenaires en Suisse ne cesse de croître: on en comptait 377 en 1990, 787 en 2000, 1332 en 2010 et 2177 l’été 2024 – 80% étant des femmes. Compte tenu de sa population, «notre pays est dans la moyenne européenne», commente la psychologue.

Pourtant, peu d’études ont été consacrées à ces personnes très âgées. C’est pourquoi Daniela Jopp, également membre du Centre LIVES (Centre suisse de compétence en recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités), a lancé le projet SWISS100. Financée par le FNS, cette première étude nationale sur les centenaires fait l’objet d’une collaboration entre six instituts universitaires répartis dans les trois régions linguistiques du pays.

«Nous avons démarré en 2020, un mois avant l’émergence du Covid-19.» Pandémie oblige, la psychologue et ses collègues ont dû d’abord faire les interviews par téléphone, avant de pouvoir rendre visite aux personnes concernées. Au total, près de quatre cent cinquante d’entre elles ont participé à l’étude, ainsi que des membres de leur famille.

Le projet LIVES vise à accumuler le plus de données possibles sur les centenaires. «L’objectif est de mieux comprendre quelles sont ces personnes, précise Daniela Jopp. Nous recueillons des informations sur leur genre, leur lieu d’habitation, leur éducation, leur état de santé – notamment dans le domaine psychiatrique, qui a fait l’objet de très peu de recherches. Nous nous intéressons aussi au contexte social (quels sont leurs liens avec leur famille? ont-ils encore des relations amicales? etc.) et à leurs caractéristiques psychologiques.»

Le secret d’un heureux vieillissement

Il ressort des premières analyses que «51% des centenaires vivent à domicile», précise la chercheuse de l’UNIL. Pour ce qui est de leur niveau d’éducation, 30% ont fait une formation professionnelle, 15% ont fait l’école primaire, 15% le collège, 17% le gymnase, une école de commerce, etc., 13% une école technique ou professionnelle supérieure et 10% l’université ou les Hautes écoles.

Le plus étonnant est de constater que, dans leur grande majorité, les centenaires, qui souffrent pourtant en moyenne de cinq à six maladies, ne se plaignent pas de leur sort. À l’issue d’études qu’elle avait faites lorsqu’elle travaillait à l’Université de Heidelberg en Allemagne, Daniela Jopp avait déjà observé que «les personnes très âgées sont plus contentes de leur vie que celles de 40 et 60 ans». Mais elle a eu la surprise d’observer qu’en Suisse, «90% d’entre elles se disent satisfaites. C’est impressionnant!»

Peut-être parce qu’avec l’âge, on acquiert une certaine sagesse. Ou encore, avance la psychologue, «parce que l’on développe des stratégies cognitives pour compenser. À 60–70 ans, on se plaint d’avoir perdu certaines de ses capacités. Mais à 100 ans, en pensant à la mort de nombreux proches, on apprécie d’être encore en vie.»

Daniela Jopp explique aussi cette joie de vivre par «la personnalité des individus». Avoir des forces psychologiques – c’est-à-dire notamment être optimiste, trouver un sens à sa vie, avoir des buts et le sentiment de contrôler sa vie – améliore son bien-être et constitue selon elle «le secret d’un heureux vieillissement».

Nicole Chuard © UNIL

Vieillirons-nous en bonne santé?

Atteindrons-nous des âges toujours plus avancés? Il est difficile de le prédire, car «l’espérance de vie est un indicateur qui reflète l’état de santé de la société et de son évolution», souligne Isabella Locatelli. Elle constate toutefois que depuis deux décennies, si la tendance à la hausse de l’espérance de vie se poursuit en Suisse, elle semble toutefois ralentir. «Entre 2000 et 2010, nous gagnions trois mois de vie par an, alors que, entre 2010 et 2019, ce n’était plus que deux mois.» Une tendance observée dans la plupart des pays européens.

Quoi qu’il en soit, tout indique que dans les prochaines décennies, nous vivrons plus longtemps qu’aujourd’hui. Mais dans quel état de santé? À ce sujet, «il y a trois théories, répond la chercheuse d’Unisanté. L’une considère que les progrès de la médecine permettront de retarder le développement de maladies (la morbidité), donc de réduire la part de notre existence que nous passerons en mauvaise santé. Une autre avance au contraire que nous vivrons très vieux, mais pas forcément en bonne santé.» Quant à l’hypothèse dite d’équilibre dynamique, elle se situe entre les deux. Elle stipule que les avancées médicales bénéficieront à la fois à la longévité et à la santé. Donc que la part de notre vie que nous passerions en mauvaise santé restera à peu près constante au cours du temps.

La longévité humaine a-t-elle des limites?

Il reste aussi la question qui agite depuis longtemps les milieux scientifiques: y a-t-il une limite physiologique à la longévité humaine? Le record est toujours tenu par la Française Jeanne Calment qui est décédée à 122 ans et 164 jours. L’actuelle doyenne de l’humanité a 116 ans et celle qui l’a précédée est morte au même âge. «Ce sont des cas extrêmes, remarque la statisticienne. Les démographes travaillent plutôt sur la distribution des âges au moment du décès et cherchent à savoir comment se déplace le pic de la courbe.» En d’autres termes, plus ce pic va vers la droite, plus les individus, dans leur majorité, meurent vieux. «Dans les années 80, en utilisant des modèles mathématiques, le médecin américain James Fries a constaté que le pic se déplaçait effectivement vers la droite, mais que la distribution était de plus en plus concentrée autour de ce pic, avec une homogénéisation des durées de vie adultes. Il en a conclu que la durée de la vie humaine ne pouvait pas augmenter indéfiniment.» Mais depuis, ses scénarios ont été contredits par le Japon où l’espérance de vie, qui est actuellement la plus élevée au monde, n’a pas tendance à ralentir. D’autres pays, comme la Suisse et la France, suivent eux aussi cette tendance, «ce qui accréditerait l’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas de limite à la longévité». Toutefois, le débat est loin d’être clos.

Article suivant: «Le vieillissement pathologique n’est pas une fatalité»