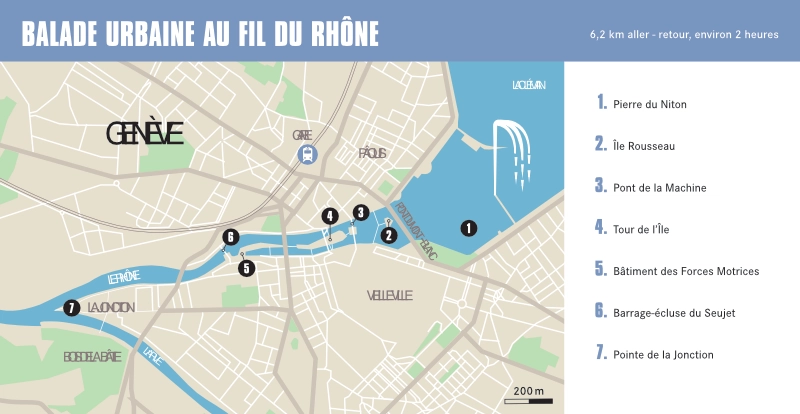

Huit ponts, deux îles et une balade en zigzag sur les deux rives du fleuve. De quoi découvrir Genève autrement, sous l’angle de son hydrologie.

Si l’écrivain Jean-Jacques Rousseau revenait aujourd’hui dans sa ville d’enfance à Genève, que reconnaîtrait-il? S’il se tenait à côté de nous, là, au début du pont du Mont-Blanc, qui oscille sous nos pieds au passage des voitures, le paysage alentour lui semblerait-il familier? «Il reconnaîtrait le Rhône», lâche Emmanuel Reynard, professeur de géographie physique à l’UNIL. Boutade? Même pas. Cette portion du fleuve, qui court du pont du Mont-Blanc à la pointe de la Jonction, a joué un rôle capital dans le développement industriel de la ville et a fortement changé au cours des trois derniers siècles.

Mais le géographe, également président de l’association Mémoires du Rhône, voit encore plus loin dans le temps. «Les lacs suisses du nord des Alpes sont nés dans des ombilics glaciaires1). On est ici près de l’arc morainique formé par le glacier du Rhône il y a environ 22500 ans. Lors de l’extension maximale de la dernière grande glaciation, le glacier du Rhône atteignait à Genève une altitude de 1200 mètres, recouvrant tout, à l’exception de quelques crêtes du Jura et du Salève.» Ce n’est que vers 15000 av. J.-C, lors du retrait du glacier, que la région a commencé à sortir de ses glaces, révélant un paysage nouveau fait de forêts de feuillus, de rivières en tresses, d’îlots et de zones marécageuses.

Pierres du passé

«Regardez la cathédrale, on voit que son pied est plus élevé que celui des bâtiments alentour. Elle est construite sur l’ancienne moraine», souligne Emmanuel Reynard, qui pointe ensuite la Rade, en face, sur l’autre rive du lac. Inscrite depuis 1990 sur la liste des zones humides protégées par la Convention de Ramsar, la Rade est aussi l’écrin de deux témoins inertes de ce passé glaciaire. En plissant un peu les yeux, on arrive à distinguer deux rochers qui affleurent entre les bateaux. «La Pierre Dyolin et la Pierre du Niton (point 1 sur la carte ci-dessus) sont deux blocs erratiques de granite, originaires du versant oriental du massif du Mont-Blanc. Ils ont été transportés par l’avancée du glacier et abandonnés là au moment de sa fonte», précise le géographe. La Pierre du Niton, la plus éloignée du rivage, a même connu son heure de gloire en 1820: l’ingénieur Guillaume-Henri Dufour l’a utilisée comme point de repère du niveau moyen du lac, ainsi que pour sa carte de la Suisse. Du haut de ses 373,6 m, elle sert encore et toujours de base aux références altimétriques!

Les indiennes remplacées par l’hôtellerie

On emprunte alors la passerelle flottante qui passe sous le pont du Mont-Blanc (dont la première version date de 1862) pour une parenthèse à fleur d’eau, sous l’œil curieux des oies cendrées et des harles, avant de remonter sur le pont des Bergues, historiquement le deuxième pont construit sur le Rhône (1832). On s’y arrête en plein milieu pour une vue circulaire. Rive gauche, les bâtiments vitrés de l’horlogerie de luxe aux reflets bleutés semblent rappeler les glaces d’antan. Rive droite, quai des Bergues, il ne reste rien de la fabrique d’indiennes, installée sur la berge au début du XVIIIe siècle, à l’emplacement occupé aujourd’hui par le grand hôtel du même nom. «La manufacture des Bergues, exploitée par la famille Fazy, employa plusieurs centaines d’ouvriers. La fabrication de ces toiles peintes, dont le rinçage réclamait beaucoup d’eau, contribua largement à la prospérité de la cité, mais cette industrie, la plus importante à Genève après l’horlogerie, déclina rapidement au début du siècle suivant», comme l’écrit Bernard Weissbrodt2), auteur d’une balade sur les berges du Rhône, publiée dans les Cahiers de Vallesia en 2020.

Pour peu que l’on se tourne face au lac, le regard s’accroche aussitôt à la petite île Rousseau (2) ébouriffée de saules pleureurs. Ce vestige de l’époque postglaciaire, relié par une passerelle, a connu plusieurs destins. Bastion, chantier naval (appelée alors l’île des Barques) et aujourd’hui parc public où trône la statue de Jean-Jacques Rousseau, tourné vers la ville. Son regard semble chercher les moulins, les lavandières, les puiserandes qui tapissaient le Rhône au XVIIIe siècle… Mais il ne reste rien, si ce n’est le Pont de la Machine, avec sa bâtisse carrée qui campe au milieu du fleuve depuis 1708.

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Pompes à eau potable

C’est l’occasion d’aller voir de plus près cette ancienne station de pompage (3). Pendant plus d’un siècle, cette machine hydraulique, bardée de deux grandes roues motrices, a alimenté les robinets de la ville ainsi que les quarante-trois fontaines publiques et privées. «Pour la première fois, les Genevois ont accepté de boire l’eau du Rhône, captée dans la partie du fleuve qu’on estimait la plus propre», écrit encore Bernard Weissbrodt. Mais les vannes de régulation, avec leurs roues crantées, sont désormais immobiles, dressées au-dessus de l’eau émeraude qui court en silence. Le Pont de la Machine, rénové en 2009, a fermé ses pompes et sert aujourd’hui de salle d’exposition pour les Services industriels de la ville.

César, lui aussi, est passé par là

Par une passerelle, on rejoint l’île. Encore une. Sur ce qui fut, il y a très longtemps, un banc de sable se dresse l’actuel quartier des banques. Ironie de l’Histoire… Relié à la terre ferme par quatre ponts, l’endroit a de tout temps été stratégique, comme le souligne une plaque commémorative flanquée sur la Tour de l’Île (4). «En 58 av. J.-C, au début de la guerre des Gaules, Jules César a fait détruire un pont gaulois pour empêcher le transit des Helvètes. Les ponts sont toujours des points d’importance militaire et économique», rappelle Emmanuel Reynard. On s’en doute, les ponts de bois ont été remplacés par des ponts métalliques, puis par des ouvrages en béton pour supporter le passage des trams. Moins connu, c’est aussi dans ce quartier qu’a été inventé le Schweppes en 1780. Un horloger allemand, Johann Jacob Schweppe, eut l’idée de dissoudre du dioxyde de carbone dans l’eau pour la rendre gazeuse… mais la marque fut déposée à Londres.

Quand l’eau se fait savonneuse

On quitte la Place Bel-Air par la rive gauche. On laisse la passerelle piétonne qui conduit au bâtiment allongé des anciens abattoirs (1850), devenus les halles en 1876 avant d’abriter galeries et autres espaces de restauration. De la berge, on voit mieux la forme de l’île qui se termine en pointe par un bateau-lavoir aménagé en café. Lubie d’architecte? Non, évocation du passé. C’est dans ce secteur que se tenaient les lavandières du XVIIIe jusqu’au début du XXe siècle. La bien nommée Promenade des Lavandières, qui court sous les saules au milieu du Rhône, rend hommage à ces blanchisseuses d’un autre temps. Juchées sur des bateaux-lavoirs amarrés le long des berges, notamment là où se dresse aujourd’hui le Mandarin oriental, elles savonnaient en toutes saisons, quelle que soit la météo, au risque de passer parfois par-dessus bord et de se noyer dans l’eau tourbillonnante.

Impossible de rater, en face du pont de la Coulouvrenière, bien campé sur ses deux voûtes centrales, l’ancienne usine hydroélectrique éponyme, mieux connue sous le nom de Bâtiment des Forces Motrices (5). En activité de 1886 à 1960, avec ses dix-huit groupes de pompes et de turbines, cette pièce du patrimoine industriel est aujourd’hui classée monument historique et accueille des spectacles de haut vol. Pour la petite histoire, c’est aussi là qu’est né le premier jet d’eau de Genève, simple vanne de décharge pour éviter les surpressions. Mais en 1891, à l’occasion des six cents ans de la Confédération, il a été déplacé au bout de la jetée des Eaux-Vives pour devenir emblème de la ville. Une attraction touristique qui crache 500 litres par seconde à 140 m de haut!

Nicole Chuard © UNIL

Un niveau réglementé

Emmanuel Reynard contourne la magnifique bâtisse aux fenêtres hautes et cintrées pour s’arrêter devant une plaque commémorative. «On l’oublie, mais jusqu’au XIXe siècle, les niveaux des lacs étaient plus fluctuants. Ils sont mieux maîtrisés aujourd’hui», précise le géographe. Qui rappelle encore que le niveau du Léman a longtemps été source de conflits entre les trois cantons riverains: «Les aménagements entrepris par Genève pour produire de l’énergie et sécuriser sa Rade avaient pour effets collatéraux des inondations jusqu’à l’autre bout du lac!» Une convention intercantonale, établie en 1884, a mis fin à des années de litige en imposant une norme stricte pour le niveau du lac à 372 m, avec une fourchette de fluctuation autorisée entre 371,6 m et 372,3 m.

C’est donc un peu plus loin, juste derrière le BFM, que se trouve le point stratégique: l’esplanade du barrage du Seujet (6), avec ses pyramides vitrées, ses tags et l’ancienne usine de dégrossissage de l’or devenue centre alternatif. Bruit des turbines, remous de l’eau, c’est là que se régule le niveau du Léman, ainsi que le débit du Rhône. Écluses, échelle à poissons et passe à castors complètent l’installation hydroélectrique. L’époque des moulins – une quarantaine d’entre eux ont festonné le fleuve jusqu’à la fin du XIXe siècle, dont celui de la Coulouvrenière avec ses sept roues à aubes – semble définitivement révolue…

Mélange des eaux

En traversant le pont du Seujet, on continue de descendre le Rhône par la rive droite. Le trafic s’estompe peu à peu, les érables s’inclinent sur l’onde, tandis que les adeptes du jogging et de la promenade se font plus nombreux. On retraverse une dernière fois le Rhône par le pont de Sous-Terre pour filer rive gauche jusqu’à la pointe de la Jonction (7) en face des falaises de Saint-Jean. Sur le sentier des Saules, remplacés depuis belle lurette par des peupliers d’Italie qui se dressent comme des grues, quelques pontons invitent à la baignade. La nature semble reprendre ici ses droits.

Un hangar des transports publics et une friche industrielle occupent le triangle de la confluence, enserré entre l’Arve tumultueux et le Rhône limpide. Il ne reste aucune trace des terres maraîchères aménagées par les immigrés huguenots, au XVIIIe siècle, ni des puiserandes, qui servaient à arroser poireaux, cardons et autres artichauts. La dernière de ces petites machines hydrauliques a résisté jusqu’en 1881.

Il faut aller à l’extrême pointe de la Jonction, là où les deux fleuves se mélangent. Choc des couleurs, bleu turquoise d’un côté et brun limon de l’autre. «L’eau du Rhône est filtrée par le lac, où se dépose toute la charge sédimentaire. Elle en ressort très pure, tandis que l’Arve est encombrée de sédiments qu’elle charrie depuis le massif du Mont-Blanc», explique Emmanuel Reynard. Il n’est pas toujours possible d’accéder au petit observatoire en cul-de-sac à l’extrémité de la langue de terre. Pour une vue imprenable, mieux vaut monter sur le viaduc de la Jonction, que l’on peut rejoindre en vingt minutes… Le retour se fait par le même chemin. Libre à chacun et chacune de choisir sa rive. Et de terminer, pourquoi pas, par un trajet en mouette depuis le Molard ou les Eaux-Vives, en regardant les mouettes, les vraies, jouer avec les courants et se laisser tomber comme des mouchoirs en papier dans le ciel noir. La traversée permet de rêvasser, de repenser à l’époque où les moulins battaient l’eau pour le tannage du cuir, les forges, le foulage des tissus… Avant que le XXe siècle n’expulse toutes les zones industrielles, trop polluantes, hors des villes et qu’il ne reste que les grands hôtels, les horlogers et les banques. Une brochette de cormorans alignés au cordeau prend l’air sur la Pierre de Niton, sans se douter de l’importance historique du caillou. À Genève, de la langue glaciaire aux quais de plaisance, l’eau a vraiment coulé sous les ponts.

1) Un ombilic glaciaire est la partie surcreusée d’une vallée glaciaire.

2) Une balade virtuelle proposée par Bernard Weissbrodt est également disponible sur la plateforme Rhône: plateforme-rhone.ch/fr/balade-histoire-long-rhone-genevois-391.html#!search