Pourquoi un bruit surgissant dans une maison isolée, la nuit, nous fait-il sursauter alors que pendant la journée, nous ne le remarquons même pas? Pourquoi certaines personnes développent-elles la phobie des araignées, de l’avion ou des foules? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous avons peur? Une équipe de l’UNIL a élucidé certains des mécanismes neurobiologiques à la base de cette émotion, ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour traiter l’anxiété.

Soudain, au détour d’un chemin, nous nous trouvons face à un serpent qui nous paraît dangereux. Aussitôt, nous restons figés par l’effroi. Puis nous évaluons la situation et réagissons, en prenant nos jambes à notre cou ou en faisant du bruit pour faire fuir l’animal menaçant. Nous avons eu une sacrée frayeur. Un sentiment tout à fait normal. «La peur est un signal d’alerte qui nous informe d’un éventuel danger dans notre environnement», constate Ron Stoop, professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. En ce sens, elle est indispensable à la survie de notre espèce», poursuit le responsable de l’unité de recherche sur la neurobiologie de l’anxiété et de la peur du Centre de neurosciences psychiatriques (rattaché au CHUV, à l’UNIL et à l’EPFL).

L’amygdale, une centrale d’alerte

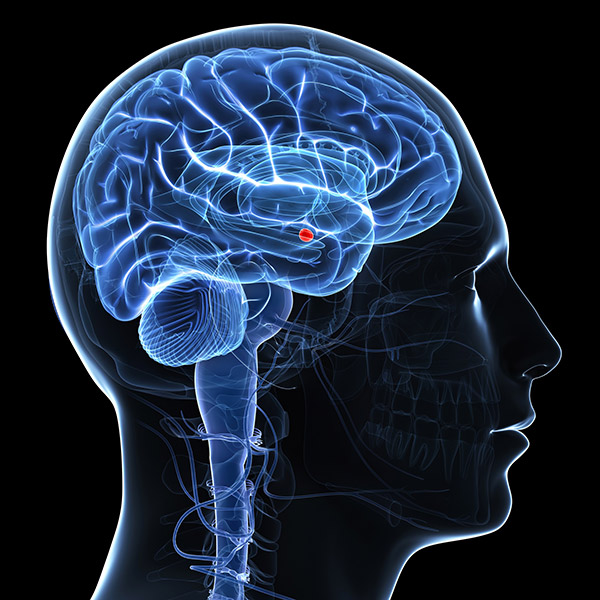

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous avons peur? Au centre du processus se trouvent les amygdales. Il s’agit de «petites structures cérébrales en forme d’amande – ce qui leur a valu leur nom car en grec, amugdálê signifie “amande”, rappelle Ron Stoop. Elles sont situées devant les oreilles, dans les deux lobes temporaux qui sont des centres d’intégration des différents types de mémoire chez l’être humain.» Elles se trouvent aussi juste devant l’hippocampe, «qui joue un rôle important dans tous les aspects émotionnels de la mémoire, dont la peur».

C’est pourquoi les amygdales ont parfois été qualifiées de «noyaux de la peur». En fait, elles ont d’autres fonctions – notamment dans la douleur – et le neurobiologiste préfère les qualifier de «centrales d’alerte de la peur». Elles interviennent, explique-t-il, «lorsqu’une situation inattendue survient, qu’il s’agisse d’un événement positif, donc heureux, ou au contraire menaçant».

Les deux parties de l’amygdale

Reprenons le cours de notre randonnée qui s’avérait paisible jusqu’au moment où nous avons rencontré le serpent. Nos sens – en l’occurrence nos yeux qui ont vu le reptile et nos oreilles qui ont détecté un bruissement suspect dans les feuilles – envoient des signaux à l’amygdale. La partie centrale de cette structure, «qui est la plus ancienne du point de vue de l’évolution, s’active. Elle envoie alors des projections neuronales vers le tronc cérébral dans lequel sont situés différents noyaux qui activent des réactions physiologiques», explique le chercheur de l’UNIL. C’est pour cette raison que, sous l’influence du système nerveux parasympathique, notre respiration s’arrête, nos battements cardiaques ralentissent, notre système gastro-intestinal est affecté, etc. Nous restons tétanisés devant le danger potentiel.

Puis notre cortex intervient. Il analyse la situation et, si elle est vraiment menaçante, il nous incite à réagir en fuyant ou en affrontant le danger. La deuxième partie de l’amygdale – dite basolatérale – entre alors en jeu. Elle inhibe nos premières réactions physiologiques. Le système nerveux sympathique prend alors le relais et accélère notre rythme cardiaque et notre souffle, afin que nous puissions faire face à la situation. C’est lui aussi qui rend nos mains moites, ce qui nous permet de nous saisir plus facilement d’un bâton pour nous défendre. En effet, «de la même manière que l’on se mouille les doigts pour tourner les pages d’un livre, l’humidité des mains diminue les frottements avec l’objet que l’on prend».

La «dame sans peur»

Lorsque ce mécanisme d’inhibition dysfonctionne, on ne parvient plus à contrôler ses frayeurs et l’on développe des phobies.

Cela peut atteindre des niveaux extrêmes comme chez une Américaine qui n’avait jamais peur. La «dame sans peur», comme on l’a surnommée, «portait sur l’un de ses gènes une mutation très rare qui provoque la calcification complète des deux amygdales, droite et gauche», souligne Ron Stoop.

Dans les années 90, des chercheurs néerlandais ont découvert, en Afrique du Sud, des personnes ayant une mutation génétique similaire. «Il y a quatre cents ans, deux Allemands venus s’installer dans ce pays étaient porteurs de cette mutation qu’ils ont transmise à leur descendance. Actuellement, on a dénombré au moins cinquante personnes souffrant du même mal. Ces gens constituent une mine d’or pour la recherche.»

A leur grand étonnement, les scientifiques néerlandais qui ont étudié de près quelques-uns de ces individus ont découvert «qu’ils ressentaient de la peur, mais dans ce cas ils restaient figés plus longtemps et ils avaient plus de mal à éviter une menace que les personnes non malades, explique Ron Stoop. Après avoir observé leur cerveau à l’aide de l’IRM, mes collègues ont découvert une lésion dans leurs amygdales basolatérales.» Celles-ci ne pouvaient donc plus inhiber l’activation des amygdales centrales.

Les neurobiologistes lausannois ont reproduit cette lésion chez des rats. Ils ont d’abord entraîné les rongeurs à éviter un danger. À l’aide d’un signal sonore, ils prévenaient les animaux qu’ils allaient recevoir un choc électrique – «plus la fréquence du son était élevée, plus grande était l’imminence de la menace», précise le chercheur. Les rats pouvaient alors déguerpir dans une autre partie de la cage où ils ne risquaient plus rien.

En entendant le signal, «tous les animaux se sauvaient, sauf ceux chez lesquels nous avions simulé une lésion dans les amygdales basolatérales analogue à celle trouvée chez les Sud-Africains», constate le neurobiologiste. Ce qui confirme la découverte des chercheurs néerlandais et «prouve aussi que le rat est un modèle animal valable pour étudier les mécanismes de la peur».

L’ocytocine: l’hormone de l’amour

Mieux encore: les chercheurs lausannois ont réussi à faire disparaître la frayeur chez des rongeurs. «Le cerveau dispose de divers systèmes internes qui peuvent diminuer le niveau de la peur en cas de besoin», précise Ron Stoop. Parmi eux figure l’ocytocine, un neuropeptide produit par le cerveau, plus précisément par l’hypothalamus. «Elle a été découverte il y a plus d’une centaine d’années et elle était d’abord connue pour ses effets sur l’accouchement et la lactation.» Cette hormone agit en effet sur les muscles lisses de l’utérus – ce qui augmente les contractions durant l’accouchement – et sur ceux de la glande mammaire – ce qui favorise la lactation. Un spray nasal à l’ocytocine est d’ailleurs commercialisé pour accroître la sécrétion de lait chez les jeunes mères.

Il est ensuite apparu que ce neuropeptide intervient dans l’empathie, dans l’attachement de la mère à l’enfant, etc. Au point qu’il est souvent qualifié d’«hormone de l’amour».

Mais il a d’autres fonctions. Après avoir constaté qu’il est relâché dans le sang, on a découvert, dans les années 70, «que les récepteurs sensibles à l’ocytocine dans les muscles lisses se trouvent aussi sur certaines cellules neuronales, explique le professeur associé de l’UNIL. Ce qui signifie que les neurones peuvent, eux aussi, être affectés par le neuropeptide.»

Un interrupteur de la peur

L’équipe lausannoise a identifié les neurones qui amènent l’ocytocine de l’hypothalamus vers l’amygdale et «montré qu’en les stimulant, on peut accroître la libération endogène d’ocytocine et diminuer ainsi la peur».

L’une de ses expériences les plus spectaculaires a été menée, toujours chez des rats, à l’aide d’une méthode d’optogénétique. Les chercheurs ont d’abord modifié génétiquement des neurones des rongeurs afin qu’ils deviennent sensibles à la lumière bleue d’un laser. Sous son effet, ils relâchent de l’ocytocine dans l’amygdale.

Quand ils sont soumis à une menace, les animaux se figent. Mais il suffit alors d’allumer le laser pour que très vite (de deux à une vingtaine de secondes plus tard, selon les individus), les rats se remettent à bouger; quand on l’éteint, ils s’immobilisent à nouveau. «De cette manière, nous avons pu arrêter ou activer le comportement de frayeur chez les rongeurs», souligne Ron Stoop. Créer un interrupteur de la peur, en quelque sorte.

Par la suite, «nous avons constaté que toutes les réactions de peur n’étaient pas affectées par l’ocytocine. Certaines projections neuronales envoyées par l’amygdale vers le tronc cérébral et qui sont modulées par l’ocytocine agissent sur le comportement des rongeurs – ils se figent – d’autres sur les réactions physiologiques – elles provoquent une accélération du rythme cardiaque.» Cela a conduit le chercheur à se livrer à des interrogations philosophiques. Au fond, «qu’est-ce que la peur? Si l’on ne s’immobilise pas devant une situation menaçante, est-ce que l’on ressent quand même de l’effroi? Et dans ce cas, si l’on réagit, n’est-ce pas le signe que l’on a du courage?»

Le rôle des relations sociales chez les rats…

Revenant à ses préoccupations de neurobiologiste, Ron Stoop a ensuite cherché à savoir si un rat pouvait transmettre sa peur à un congénère. Son équipe a découvert qu’en fait, c’est plutôt l’absence d’effroi qui est communicative. «Nous avons constaté qu’un animal qui est effrayé quand il est seul l’est beaucoup moins lorsqu’il est en présence d’un compagnon qui n’a pas été entraîné à réagir à une menace et qui est donc moins anxieux que lui.» Mais lorsque les chercheurs lausannois ont inhibé la production d’ocytocine dans les amygdales du premier rongeur, ils ont observé que celui-ci a aussitôt retrouvé la peur qu’il avait lorsqu’il était solitaire. Ils ont même «trouvé les cellules de l’hippocampe qui étaient activées par la présence d’un autre animal». Toutefois, précise Ron Stoop, «le compagnon que l’on introduit dans la cage ne doit pas être menaçant pour le premier rat».

À ce sujet, le professeur associé cite une étude menée à l’Université de Zurich, portant sur des hommes et des femmes soumis à un stress social. «Les psychologues ont demandé à ces personnes de se présenter devant un comité dont les membres manifestaient un réel ennui, afin d’augmenter encore leur trac. Parallèlement, ils ont mesuré le relâchement d’ocytocine dans leur sang. Résultat: les hommes accompagnés par leurs épouses secrétaient plus d’ocytocine et étaient moins stressés, alors qu’à l’inverse, les femmes accompagnées par leurs maris étaient plus stressées que quand elles étaient seules.» Ce qui amène Ron Stoop à conclure, en riant, qu’il «faut bien choisir le compagnon qui nous permettra d’affronter nos peurs».

… et chez les humains

Quoi qu’il en soit, l’étude de l’UNIL sur les rongeurs montre que les relations sociales stimulent la production d’ocytocine et sont donc de nature à faire diminuer la frayeur, non seulement chez les animaux de laboratoire, mais peut-être aussi chez les êtres humains. «C’est une idée à creuser, remarque Ron Stoop. Il reste toutefois à savoir si, dans ce cas, on arrive à changer le comportement des gens à long terme. Certaines études indiquent que ce pourrait être le cas.»

Par ailleurs, pourrait-on aussi songer à utiliser un spray nasal à l’ocytocine, analogue à celui qui favorise la lactation, pour aider les personnes qui n’arrivent pas à contrôler leur peur? «Ce n’est pas la meilleure façon de procéder, répond le neurobiologiste, car dans ce cas, le neuropeptide ne cible pas spécifiquement l’amygdale.»

En revanche, une piste de traitement pourrait découler des recherches de l’équipe de l’UNIL sur les rats. Certes, il est impossible d’utiliser sur des humains les méthodes de l’optogénétique – du fait de leur volet génétique. Cependant, on pourrait tenter de remplacer le laser par des substances pharmaceutiques. «On a en effet découvert la présence, dans l’hypothalamus, de récepteurs de l’ocytocine sensibles à certains médicaments, constate Ron Stoop. Une équipe américaine a d’ailleurs lancé une étude clinique pour étudier l’effet des mélanocortines (des hormones administrées par voie orale) sur la stimulation de la production endogène d’ocytocine. Toutefois, pour l’instant, elle n’a pas eu de résultats probants.»

Reste que les médicaments «agissent sur mode passif», note le neurobiologiste. Or, «on sait que les individus qui ont le sentiment d’avoir le contrôle de leur situation parviennent à diminuer leur peur». Faire en sorte d’augmenter la production endogène d’ocytocine, tout en favorisant les contacts sociaux et en permettant aux individus de mieux maîtriser leur condition, semble finalement à Ron Stoop une voie «très prometteuse» pour aider ceux qui en ont besoin à mieux surmonter leurs frayeurs. /