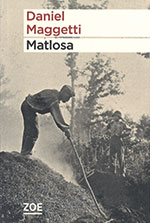

De la Lombardie au Tessin, Daniel Maggetti reconstitue son histoire familiale, principalement entre la fin du XIXe siècle et les années 30. Comme il l’écrit, «[…] les petites gens laissent dans les registres des traces si labiles qu’on ne les conserve guère». Malgré tout, l’auteur mène son enquête et dresse, entre autres, les portraits de sa grand-mère Rosa – une enfant trouvée – et celui de son grand-père Cecchino, le carbonatt (charbonnier). En quelques pages magnifiques, le texte décrit ce travail, ainsi que la communauté constituée par ces hommes isolés en forêt pendant de longues périodes.

Les aléas de l’existence, comme la pauvreté, l’exil ou les deuils, n’épargnent pas les personnages. La montée du fascisme en Italie bouscule les vies et divise les villages. Les conséquences d’événements parfois tragiques ruissellent ensuite d’une génération à l’autre.

Directeur du Centre des littératures en Suisse romande, Daniel Maggetti met bien sûr l’accent sur l’importance de la langue. Ou plutôt des langues. Son récit est émaillé de termes italiens et dialectaux, comme matlosa, dérivé d’Heimatlos, soit sans patrie ou à l’origine inconnue. Ce mot qualifie les Italiens débarqués en Suisse pour trouver du travail, à l’image de Rosa, de Cecchino et de leurs enfants. Pour le malheur de la grand-mère de l’auteur, le dialecte de la région de Brescia, parlé par ses aïeux, s’avère bien différent de celui pratiqué à Verscio, près d’Ascona, où sa famille s’installe au tout début des années 30. Cet écart contribua à dresser un mur entre Rosa et sa nouvelle vie helvétique.

Comme la fumée des charbonnières, la mémoire perdue, les fragments d’histoire familiale que l’on retrouve et surtout les questions qui resteront à jamais irrésolues flottent sur ce récit./ DS

Nadar et Hugo, il n’y a pas photo

Diplômé en Lettres de l’UNIL, Gaëtan Zinder s’est intéressé à la correspondance entre Victor Hugo et Félix Tournachon, dit Nadar. Ce dernier, qui a inspiré Jules Verne, fut un authentique casse-cou, pionnier de l’aéronautique et de la photographie.

Dans son essai, le chercheur cloue au sol quelques idées reçues. Par exemple, Victor Hugo ne s’est «jamais véritablement intéressé à la photographie […] si ce n’est pour construire minutieusement sa posture de poète romantique, d’exilé-résistant et d’homme politique». Les échanges de courrier entre Victor Hugo et Nadar ne mentionnent ainsi presque jamais cet art, une absence qu’explique Gaëtan Zinder au fil des pages. Par contre, le vol occupe une grande place dans les lettres. Le ballon est relégué vers le passé, tandis que les moyens plus lourds que l’air, comme l’hélicoptère (alors encore à inventer), constituent la nouvelle utopie. Le rapport complexe de «l’Homme siècle» à la technique fait bien entendu partie des thèmes traités dans l’essai./DS

Notice sur LabeLettres (Faculté des lettres)

Vocabulaire voyageur

Dans cet ouvrage, le journaliste Alain Pichard (malheureusement décédé en juin 2023) navigue de mots en mots et raconte leurs histoires en deux ou trois pages. Ainsi, pourquoi les Français utilisent-ils soixante-dix et quatre-vingt, quand septante et huitante semblent plus naturels?

Il faut peut-être y voir une survivance du calcul vigésimal, soit par vingtaines, qui concurrença le système décimal au Moyen Âge. D’autres langues européennes, dont l’albanais et le danois, en portent encore les traces. Plus loin dans le livre, les Lavanchy apprendront que leur nom de famille dérive du couloir d’avalanche, de la coulée.

Diplômé en Lettres de l’UNIL, l’auteur avait publié ces textes brefs et souvent étonnants dans 24 heures. À la demande du lectorat, voici ces chroniques rassemblées en un volume épais dans lequel on picore, guidé par des titres intrigants. Un fil rouge se dégage à la lecture: les mots voyagent beaucoup, depuis longtemps, se riant des mers et des montagnes. Nous nous exprimons tous les jours dans un joyeux mishmash de termes venus d’un peu partout./ DS