La Revue historique vaudoise consacre son dernier numéro aux femmes, à leur rôle et leur implication au niveau local et cantonal. Un pari complexe, un résultat stimulant.

Être femme et Vaudoise! Voilà qui pourrait tenir de la double peine! La réalité, heureusement, s’avère plus complexe si l’on en croit la Revue historique vaudoise. Décrire l’histoire de ces femmes et reconsidérer leur rôle «au fil des siècles au niveau cantonal et local», tel est le propos de ce 131e numéro qui, en une vingtaine de contributions, conduit du Ier siècle avant J.-C. à nos jours.

Le parcours débute à Avenches, à l’époque romaine. Anne Bielman Sánchez et Michel E. Fuchs s’intéressent au destin singulier de Iulia Festilla qui fonctionna comme exécutrice testamentaire pour deux proches et comme première prêtresse du culte impérial – l’autel élevé par ses soins a été retrouvé comme base de la chaire de l’église de Baulmes. Au bas Moyen Âge, avec Marie Bron, on découvre ensuite l’omniprésence des femmes dans les métiers du pain, soit «au four et au moulin». L’auteure de l’article relève toutefois que si le domaine de la boulangerie semble spécifiquement féminin, celui de la pâtisserie est en revanche masculin.

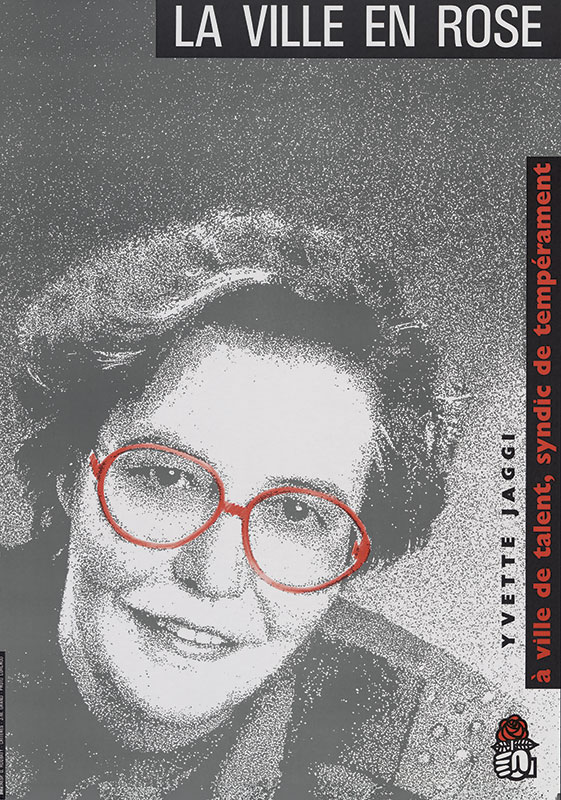

Au XVIIIe siècle, le féminin et le feu à nouveau se conjuguent, mais dans une constellation moins idyllique. C’est aux «crimes et châtiments» des femmes incendiaires que s’intéresse Élisabeth Salvi en partant des archives judiciaires. Certaines de ces femmes brûlent, ou menacent de brûler, la maison du voisin à la suite d’un différend. D’autres mettent le feu à leur propre demeure pour se venger ou par démence. «Litige asymétrique, menace dissimulée, l’attaque incendiaire évite la confrontation immédiate entre la femme et l’homme, conclut l’auteure. En revanche, elle rétablit une égalité dans le rapport de forces entre les sexes, entre le maître et la servante, alors que l’inégalité est entérinée par les usages et défendue par les lois.» La suite? Qu’il s’agisse de la Société des femmes artistes, de la féminisation des noms de rues à Lausanne ou de la trajectoire de la cinéaste Jacqueline Veuve, on la connaît en principe un peu mieux. Un court texte s’intéresse également au parcours original de la politicienne Yvette Jaggi. On suit enfin les différentes péripéties de l’Union des femmes de Lausanne (1896-1920), l’une des plus importantes associations féministes suisses de la Belle Époque. L’occasion de découvrir l’étonnant arbre généalogique imaginé, dans les années 1910, par l’association pour synthétiser son histoire sous la forme d’une success story. De quoi rebooster les vocations et encourager les dons car, oui, bien évidemment, tout ne fut pas rose.