Le numérique pollue bien plus qu’on l’imagine. Solange Ghernaouti, spécialiste en cybersécurité à l’UNIL, dévoile la face cachée de cette industrie «peu vertueuse».

On n’y pense jamais quand on pianote sur son téléphone mobile. Ça ne se voit pas quand on joue avec sa console ou qu’on branche son téléviseur sur Netflix. C’est également invisible quand on fait une recherche sur Google ou qu’on trouve une nouvelle opportunité professionnelle sur LinkedIn. C’est toujours impossible à déceler quand on stocke ses photos de vacances dans le Cloud et qu’on regarde une vidéo sur YouTube. Enfin, ça ne fait aucun bruit suspect quand on écoute une playlist en streaming sur Spotify. Et pourtant, l’industrie numérique pollue.

À toutes les étapes de ces technologies virtuelles, chez tous les acteurs de ce monde invisible, il y a des impacts qui, mis bout à bout, finissent par peser lourd. Le numérique pollue d’abord au moment de la fabrication des équipements. Il pollue encore avec l’utilisation des réseaux, ces fameuses autoroutes de l’information. Il pollue avec les data centers qui captent et conservent les données expédiées par tous les terminaux via les réseaux. Et, en fin de vie, les équipements numériques coûteux deviennent des déchets extrêmement mal recyclés.

Un accélérateur du changement climatique

«La société civile s’est emparée de la thématique de la transition écologique. Les habitants s’informent sur le bilan carbone des moyens de transport. Ils (re)découvrent une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement, mais sommes-nous assez informés des enjeux et des conséquences de nos pratiques numériques?», s’interroge Solange Ghernaouti, professeure à la Faculté des Hautes études commerciales de l’UNIL. Selon la chercheuse qui intervient régulièrement sur le thème de la transition numérique et climatique et qui donne un cours intitulé «Ecologie et numérique», «nous ne savons pas à quel point la numérisation de la société et la fuite en avant technologique qui l’accompagne impactent notre environnement, poursuit l’experte en cybersécurité. Pourtant l’informatisation est un puissant accélérateur du changement climatique.»

Pour donner une idée des coûts énergétiques comme des besoins titanesques de cette industrie et de ses services, Solange Ghernaouti évoque volontiers «Google, qui n’est pas virtuel du tout, puisque cette firme déploie des infrastructures physiques, avec des fibres optiques, des satellites de communication et des data centers, ces centres de données qu’il faut alimenter et refroidir en permanence. Pour que tout cela fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce géant a besoin d’environ 2,5 centrales nucléaires à lui tout seul!»

Quel impact global?

Des chercheurs ont essayé de mesurer l’impact global, non seulement de Google, mais de l’ensemble de cette industrie numérique. L’exercice ressemble à un épisode de Mission impossible. Il pose des questions souvent insolubles, comme, par exemple, de savoir comment et à combien on évalue les allers-retours effectués par milliards de cartons expédiés et récupérés par les nouveaux géants du commerce en ligne que sont l’américain Amazon, le chinois AliExpress et l’allemand Zalando.

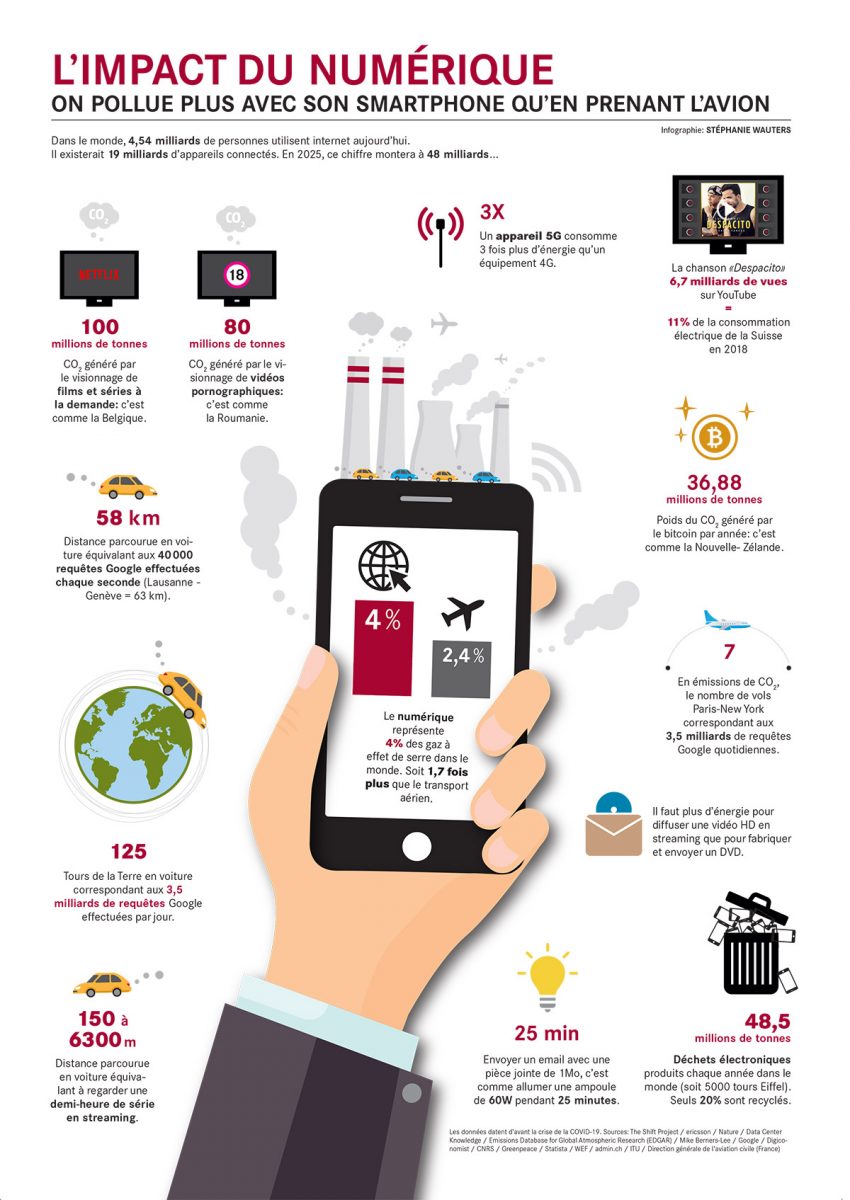

Les diverses tentatives de mesurer l’impact global du numérique ont donné des résultats sensiblement différents. Ils dépendent beaucoup des indicateurs pris en compte. Certains ont tenu compte des gros besoins de cette technologie en ressources naturelles non renouvelables (métaux rares). D’autres ont mesuré les gaz à effet de serre générés (ce serait 3,8% des émissions de toute l’humanité selon l’ADEME, voir l’infographie ci-dessus). D’autres encore ont observé la consommation d’électricité, en tenant compte des centrales nucléaires et des centrales au charbon qui ont été nécessaires pour les produire (Greenpeace assure que le numérique accapare 10 à 15% de l’électricité mondiale).

Certains se sont limités aux émissions mondiales de carbone (ce serait 1,5% de l’ensemble, selon Carbon Brief). Et d’autres enfin ont combiné tout ou partie de ces données. Selon plusieurs de ces travaux, l’industrie numérique pollue déjà autant que l’aviation civile de la planète. Elle pourrait polluer demain autant que les automobiles. Un seul point de consensus: les analystes s’accordent pour constater la «croissance explosive» du numérique et pour nous prévenir «de la nécessité de surveiller de près ces technologies et ces services» (Carbon Brief).

«Pour apprécier la place prise par le numérique, on peut aussi regarder autour de soi et constater qu’il y a de plus en plus d’écrans et de personnes connectées en permanence», résume Solange Ghernaouti. À ce compte, on découvre que le numérique est déjà constitué de 34 milliards d’équipements (sans compter les accessoires tels que chargeurs, claviers, souris, caméras, clés USB, etc.) pour 4,1 milliards d’utilisateurs, ce qui représente une moyenne de 8 équipements par personne. La masse de cet univers serait déjà équivalente à 179 millions de voitures, assure Green IT, un think tank environnemental.

Petits objets, grosse consommation

Pour être complet, il faudrait aussi évaluer les objets connectés dont la croissance est exponentielle. Quasi inexistants il y a 10 ans, ils étaient déjà 19 milliards en 2019, et ils devraient passer à quelque 48 milliards en 2025. On s’attend également à une autre hausse importante, celle des télévisions numériques, connectées à un boîtier/décodeur, qui vont passer de 525 millions en 2010 à 1,2 milliard en 2025. Comme cette évolution sera, la plupart du temps, accompagnée d’un doublement de la taille des écrans, cela devrait augmenter la contribution déjà sensible des télévisions à l’empreinte globale du numérique.

La TV n’est pas la seule à avoir un impact environnemental. La box discrète qui l’accompagne, et qui reste généralement en veille toute la journée, a une consommation électrique comparable à celle d’un grand réfrigérateur. Car la box TV consomme trois fois plus d’énergie que le téléviseur, quand la box internet consomme six fois plus, selon le magazine 60 millions de consommateurs, qui conseille d’éteindre ces installations quand il n’y a personne à la maison.

Blockchain, 5G, satellites…

«Et vous n’avez encore rien vu, promet Solange Ghernaouti. Parce qu’il faudra bientôt ajouter à cela l’usage imposé de technologies comme la blockchain, les cryptomonnaies, l’intelligence artificielle, la 5G, ou encore des smart cities, de la santé connectée, avec de nouveaux satellites placés en orbite pour assurer les connexions. Autant d’évolutions technologiques qui vont rapidement aggraver le problème, parce qu’elles sont gourmandes en énergie et en matières premières non renouvelables.»

La blockchain (un procédé de stockage d’informations non modifiables, ndlr.), par exemple, «consomme beaucoup de ressources physiques et énergétiques, précise la spécialiste de l’UNIL. Comme les autres usages du numérique, cela dégage des gaz à effet de serre qui vont impacter le climat, et pourtant, cet aspect n’est jamais pris en compte quand on parle de positionner la Suisse comme une cryptonation, ou lors de l’un ou l’autre de ces projets d’innovation, dit de rupture, qui ont pourtant un impact climatique.»

L’absence de polémique sur le bilan carbone et écologique du numérique surprend à une époque où les compagnies aériennes, les multinationales de l’automobile, les agriculteurs, les grandes banques, la finance et même les joueurs de tennis sont régulièrement sommés d’agir au nom de l’urgence climatique. Comment expliquer que personne ne thématise «la honte» de changer son téléphone ou son ordinateur tous les deux ans ou celle de la surconsommation du numérique?

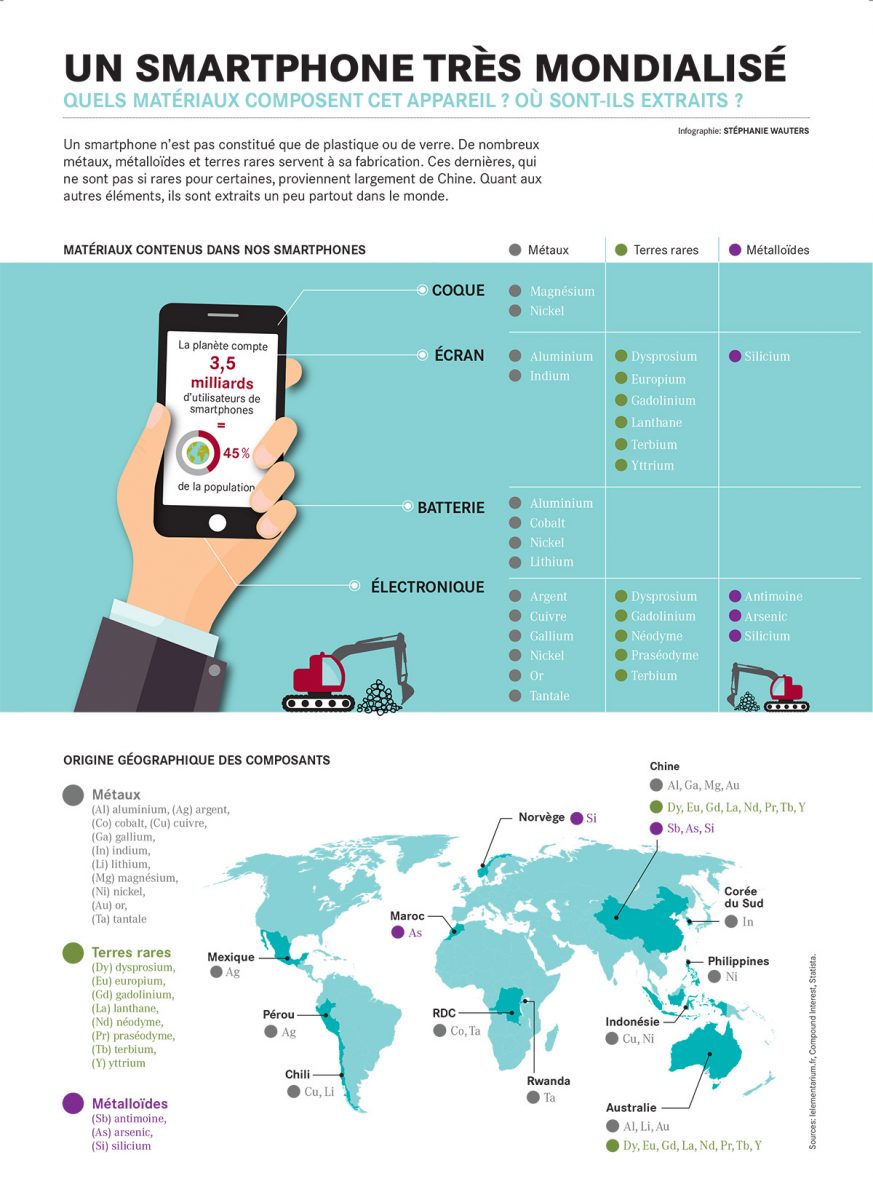

«C’est parce que cette pollution est invisible, répond Solange Ghernaouti. Quand vous regardez un smartphone, vous voyez un bel objet au design épuré, et vous ne voyez pas les mines de terres rares à ciel ouvert qu’il a fallu exploiter de manière très polluante pour produire les dizaines de métaux qu’il contient. Vous ne voyez pas non plus les moyens de transport qui ont été mobilisés pour leur faire faire plusieurs fois le tour de la planète. Et vous ne voyez pas que ce téléphone a un fil à la patte, qui le relie à un réseau de câbles et de serveurs, à des systèmes d’informations et centres informatiques bien réels.»

Cobalt, néodyme, yttrium…

Avec une durée de vie d’un peu plus de 2ans, nos téléphones portables sont quasiment devenus des jetables. C’est ennuyeux, parce que la fabrication d’un smartphone représente 80% de son empreinte environnementale. En effet, ce petit appareil est un gros consommateur de ressources naturelles non renouvelables. Il contient entre 40 et 60 métaux différents, dont la liste rappelle les heures de cours passées à examiner le tableau de Mendeleïev. On y trouve du cobalt, du tungstène, du dysprosium, du praséodyme, du néodyme, du gallium, du germanium, du thallium, du tantale, de l’indium, de l’yttrium, mais aussi des métaux plus connus comme l’or, le cuivre, le zinc, le nickel, l’étain ou l’arsenic (voir l’infographie ci-dessous).

Bon nombre de ces composants ont été extraits dans des terres rares, dont l’exploitation est régulièrement dénoncée par des experts en environnement. Et pourtant, malgré la rareté de ces composants, le téléphone portable, n’a qu’une durée de vie très limitée, et les fabricants rivalisent d’idées pour nous pousser à en changer le plus souvent possible.

«L’industrie numérique n’est pas vertueuse, regrette Solange Ghernaouti. Ces appareils sont fragiles et énergivores. Ils sont connectés à des applications et plateformes elles aussi énergivores qui travaillent aussi de manière invisible et en permanence, ce qui explique que la batterie soit vide à la fin de la journée», assure la spécialiste en cybersécurité de l’UNIL.

«Ce fonctionnement n’a pas de sens»

«L’économie du numérique est basée sur la captation constante des données des utilisateurs et sur l’impératif de connexion permanente de ces derniers. La logique industrielle est de vendre des appareils de plus en plus puissants, et d’inciter à ne pas garder nos données dans la mémoire de nos appareils, comme on le faisait auparavant, mais de les transmettre et les expédier dans le nuage – le cloud, un mot trompeur qui dissimule une infrastructure bien réelle, source de pollution massive.» Dans le même temps, parce qu’il n’y a pas de petit profit, les exploitants du nuage vont facturer le stockage des données aux utilisateurs.

Car le Cloud n’est pas plus virtuel ni propre que le reste de l’industrie numérique. Ce «nuage» désigne en réalité des installations de stockage généralement américaines, ou chinoises, ce qui peut aussi poser des problèmes de sécurité.

Pour Solange Ghernaouti, «ce fonctionnement n’a pas de sens!» Ce d’autant plus que ces appareils coûteux, polluants et fragiles, victimes d’obsolescence programmée, ne font pas l’objet d’une économie circulaire adéquate. On sait désormais que les mises à jour ont notamment pour mission de ralentir le fonctionnement des smartphones pour pousser le consommateur à en changer le plus souvent possible. «Nombre d’équipements électroniques ont une durée de vie très limitée, et que fait-on des vieux? Ils ne sont que très mal recyclés, alors qu’ils contiennent des métaux rares et précieux et que leurs déchets sont toxiques.»

Selon l’Union internationale des Télécommunications, ce sont 435000 tonnes de téléphones qui ont été mises à la poubelle en 2016, alors qu’elles contenaient jusqu’à 9,4 milliards d’euros de matières premières. L’UIT a encore calculé qu’il y a désormais centfois plus d’or dans une tonne de déchets électroniques qu’il n’y en a dans une tonne de minerai d’or.

Quant aux dizaines d’autres métaux qui composent un téléphone portable, beaucoup sont utilisés en très petites quantités. Ils ont souvent été mélangés dans des alliages, et sont donc difficiles à recycler. À l’heure actuelle, on estime à 20% le pourcentage des métaux de nos ordinateurs et de nos portables qui sont récupérés.

Prolonger, recycler, préserver

Que faire? «La première chose, c’est prendre conscience du problème, et de sensibiliser tous les acteurs, de se représenter la matérialité de nos usages numériques», répond Solange Ghernaouti. La spécialiste de l’UNIL conseille de «développer des pratiques cohérentes au regard des valeurs que nous souhaitons défendre, comme de prolonger la durée de vie des appareils, de recycler, de renoncer à certains services ou encore d’édicter et faire respecter par les entreprises des normes compatibles avec la préservation de l’environnement». Une bonne nouvelle nous arrive de ce côté: l’industrie du smartphone reconditionné (un appareil d’occasion qui a été remis à neuf avant d’être revendu) pèse désormais 10% du volume total des ventes.

Solange Ghernaouti propose encore de mettre des consignes sur les appareils numériques pour améliorer leur recyclage. En revanche, la chercheuse de l’UNIL ne défend pas l’idée de taxer les géants du numérique, ou de voter des lois qui leur imposeraient des pratiques plus vertueuses en matière d’obsolescence. «Comment voulez-vous contraindre des opérateurs étrangers? Ce n’est pas facile. Avant, il y avait des constructeurs en Europe, mais désormais, nous avons perdu la maîtrise de la fabrication des produits.»

Plus largement, Solange Ghernaouti attire l’attention sur de nouveaux cercles vicieux technologiques: «Plus on utilise du numérique, plus on produit de données, plus on a besoin de les stocker, plus ça coûte en ressources et énergie. Nous sommes de plus en plus dépendants, on substitue de plus en plus d’actions humaines par des actions automatisées informatiques. Même dans les réseaux de distribution, pour tout ce qui touche à l’énergie, on a besoin d’informatique pour les faire fonctionner. On s’est mis dans une situation de verrou mortel, ou d’interdépendance cruciale.» Pour tenter de résoudre ces problèmes, la chercheuse de l’UNIL propose des pistes comme «la sobriété numérique». Elle suggère de réfléchir à ce qui est important et à ce qui ne l’est pas dans nos pratiques. «À l’heure des urgences climatique et numérique, est-il vraiment nécessaire de faire une photo de son assiette et de la transmettre avant de manger? Faut-il voir autant de vidéos? Ne pas choisir entre les usages, c’est prendre le risque que la finitude des ressources nous contraigne drastiquement nos vies.»

L’écologie du numérique

Solange Ghernaouti propose aussi de réfléchir à une «écologie du numérique». Cela consiste à «repenser tous les processus de création, de fabrication et de consommation du numérique, compatibles avec le développement durable et la maîtrise des risques et crises environnementales et écologiques. Faire et utiliser du moins polluant, opter pour du plus propre, de la décroissance, des designs moins addictifs. Les usages sont le produit d’un système. Il faut réglementer les mécanismes qui les génèrent. L’auto-régulation comme le volontarisme des usagers ne suffisent pas.»

Solange Ghernaouti plaide enfin pour une réflexion globale: «Avec le solutionisme technologique, il y a peu d’anticipation, de vision à long terme. Il manque le recul nécessaire pour apprécier les impacts sociétaux. Je fais volontiers l’analogie avec l’amiante qui, après-guerre, apparaissait comme la solution miracle à beaucoup de problèmes. Puis il y a eu des morts et des malades, on y a renoncé et on a désamianté. Peut-être faudrait-il en faire autant avec le tout numérique et commencer à se dénumériser, à se déFacebooker, déGoogliser, … mais serait-ce encore possible et à quel prix?» /