L’Arbalète et Edmond Bille : se rire de la mort durant la Guerre

La Suisse de 1914, au cœur de l’Europe, vit des tensions sociales et culturelles exacerbées par le conflit selon la proximité linguistique ou culturelle des régions. Dans ce climat, la politique menée à Berne relève de la prudence mais peut passer pour de la faiblesse face aux violations du droit commises par l’Allemagne.

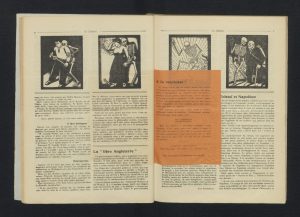

La Suisse neutre devient en même temps terre d’asile pour les intellectuels et artistes notamment[1]. Dada naît à Zurich alors que des personnalités proches des mouvements anarchistes ou pacifistes s’installent à Genève, comme le Belge Frans Masereel ou les écrivains Romain Rolland et Pierre-Jean Jouve. Masereel est traducteur en service de la Croix Rouge. Traumatisé par les horreurs de la guerre et du militarisme, il prend part en compagnie de l’anarchiste Claude Le Maguet à la création des Tablettes, revue pacifiste éditée de 1916 à 1919, pour laquelle il réalise des gravures alors que Jouve et Rolland y écrivent régulièrement. Il illustre également le journal La Feuille. En 1916, il publie dans Tablettes une série de six gravures intitulées « Une danse macabre ».

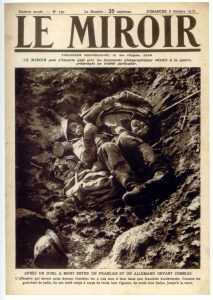

Ils fréquentent des Suisses, comme Edmond Bille qui s’engage pour la paix à travers des publications illustrées et en particulier un journal satirique : L’Arbalète. Bille est un artiste neuchâtelois. Mobilisé, en qualité de Lieutenant de l’armée suisse en 1914, il développe un sentiment antimilitariste[2]. Avant de lancer L’Arbalète, Edmond Bille avait déjà publié Au pays de Tell, un recueil de planches qui figure le héros mythique revenu parmi les contemporains. On y trouve des illustrations mettant en scène des personnifications de la mort. Au même moment, l’appareil Kodak portatif, commercialisé depuis 1898, permet aux soldats de la Grande Guerre de prendre des images du front, parues dans L’Illustration, Sur le vif, le Miroir ou J’ai vu : des visions de la mort que Bille réinterprète.

L’Arbalète et la neutralité helvétique

En juillet 1916 paraît le premier numéro de L’Arbalète, bimensuel satirique illustré, aux éditions de la Tribune de Lausanne. Les deux premiers numéros présentent l’arme de Guillaume Tell sur fond rouge. On y voit également deux pommes symboliquement transpercées, l’une par le carreau de Tell, l’autre par une plume, assimilant ainsi l’insoumission de l’arbalétrier à celles des auteurs du journal. Bille souhaite que son bimensuel se place sous le signe de l’art et ne devienne pas un outil de propagande. Il s’entoure des dessinateurs Charles Clément, Victor Gottofrey et Maurice Hayward. Bille joue de ses contacts et utilise sa fortune (issue d’un mariage avantageux) pour mener à bien son entreprise. Il participe à la mise en page et à l’élaboration des gravures aux ateliers d’Ardon ; se fournit en matériel par l’intermédiaire d’un ami directeur des usines de Chippis en Valais[3]. De juillet 1916 à Noël 1917, L’Arbalète publie au total 34 numéros totalisant 396 pages.

Tandis que l’Assemblée fédérale accorde au gouvernement les pleins pouvoirs, que l’armée gagne en influence et se voit critiquée en raison de liens de famille du général Wille avec l’Allemagne, la presse satirique milite pour une plus grande liberté et pour une Suisse véritablement neutre. Or, la population comme ses dirigeants sont divisés, les cantons de Suisse romande se montrant plutôt francophiles et les cantons alémaniques se montrant souvent partisans de la Prusse. Selon Bille :

« Nos Confédérés paraissaient tout éblouis par l’Allemagne, gravement subjugués par sa force, aveuglés par ses victoires. Le virus était aussi entré dans nos corps romands, pas encore dans la troupe, mais dans certaines têtes haut-casquées, qui affectaient, à côté d’un sentiment de pitié pour la « victime », une discrète sympathie pour leurs frères de langue »[4].

En couverture du numéro 17 de L’Arbalète, le 1er avril 1917, on peut lire : « Balance du Département Politique…faussée depuis 1914 ». Dans la balance, d’un côté l’Allemagne est chargée du lourd poids de la violation de neutralité de la Belgique et des déportations, tandis que la France exerce des pressions sur la Grèce pour abandonner sa neutralité et prendre part au conflit du côté de la triple entente. L’équilibre est parfait en dépit de la différence évidente de poids entre les poids comparés. Bille dénonce ici l’attitude du conseiller fédéral Albert Hoffmann en charge du Département Politique (futur DFAE) à ne pas dénoncer ouvertement l’attitude de l’Allemagne. L’utilisation de la balance faussée exprime graphiquement le jugement partial de M. Hoffman en mettant en image l’expression « deux poids, deux mesures. »

Toujours dans le numéro du 1er avril 1917, un certain Capplair présente également cette division du peuple suisse vis-à-vis des belligérants. La scène se déroule dans les rues de Berne. Dans la case de gauche, une foule se presse, l’air enjoué, pour lire l’annonce d’une victoire allemande. Dans la case de droite, seules quelques personnes s’arrêtent pour lire l’annonce d’une victoire française. L’un des personnages lit l’annonce, la mine sévère. Il porte une casquette d’officier de l’armée suisse : il s’agit probablement de l’officier Karl Egli, condamné pour avoir transmis des informations aux attachés allemands et austro-hongrois (affaire dite « des colonels»). Outre cette pique au commandement des forces helvétiques, le fait de situer l’action à Berne vise également les conseillers fédéraux.

Dans le numéro suivant (15 avril 1917) , Huguenin-Boudry, présente des officiers de l’armée suisse, reconnaissables à leur casquette et manches à gallons, marchant au pas de l’oie et regardant le fameux casque à pointe allemand accroché au sommet d’un poteau télégraphique, comme si l’armée suisse se soumettait à l’autorité allemande. Durant le conflit, le général Ulrich Wille instaure dans l’armée suisse des méthodes d’entrainement et de drill inspirées des techniques prussiennes. L’image fait évidemment écho à la légende de Guillaume Tell qui, lui, a refusé de saluer le chapeau du bailli Gessler, symbole de son autorité. A noter également le chien au pied du poteau en train d’uriner sur celui-ci, mettant en abîme le point de vue du dessinateur.

Coulon exécute le quatrième de couverture du numéro 1 de la deuxième année de L’Arbalète, le 1er juillet 1917. Dans ce numéro spécial consacré aux pleins pouvoirs, le dessin montre une arbalète géante dont la détente est tenue par le peuple suisse prêt à faire preuve d’honneur national en éjectant les conseiller fédéraux placés sur l’arme face au Kaiser qui leur ouvre chaleureusement les bras. Ici encore, le dessinateur présente un Conseil fédéral partial, tourné vers l’Allemagne. Toutefois, la main métaphorique du peuple suisse, qui reprend l’arme de Tell, veille au grain.

Charles Clément dessine, dans l’édition du 1er juillet 1917, « L’homme fâché », figure symbolique, quasi allégorique, du peuple suisse, et plus particulièrement de la paysannerie. Il est en présence de représentants de l’autorité civile (à gauche) et du pouvoir militaire (à droite) qui le regardent de haut. « Vos pleins pouvoirs ! je vais vous les reprendre moi ! », rétorque-t-il aux fumeurs de cigares, un motif souvent assimilé, dans ces années, au grand bourgeois capitaliste, exploiteur et arrogant.

Ces caricatures témoignent de l’exaspération des artistes de L’Arbalète à l’égard de la politique menée par le Conseil fédéral. En juin 1917 éclate l’affaire Grimm-Hoffmann, conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères, qui le contraint à démissionner suite à sa tentative de s’immiscer dans la négociation d’une paix séparée avec la Russie qui aurait profité à l’Allemagne et qui aurait profité aux États centraux : une attitude inadmissible dans un pays neutre. Il sera démis et remplacé par Gustave Ador.

L’Arbalète et la censure

Dès 1914, les autorités fédérales promulguent différentes lois concernant le contrôle de la presse[5]. C’est une première en Suisse, une mesure exceptionnelle car la liberté d’expression est inscrite dans la Constitution helvétique depuis sa première version en 1848 et n’a jamais été remise en question. Les différents acteurs du monde de la presse risquent dès lors la saisie de leurs publications, du matériel nécessaire à leur réalisation ainsi que, dans les cas les plus graves, six mois d’emprisonnement, cinq mille francs d’amende et même le cumul de ces peines. L’Arbalète affûte alors ses carreaux et s’attaque à la censure au nom de la liberté.

Dans le deuxième numéro de L’Arbalète, le 1er juillet 1916, le journaliste Léon Froidevaux figure en habits de forçat. Directeur du journal Petit Jurassien, il a subi la censure à plusieurs reprises en 1915 et 1916. Il accusait l’armée de ne pas fournir de munitions aux soldats romands en positions face aux lignes allemandes et défendait des positions séparatistes alors que se développe l’idée d’un canton du Jura indépendant de celui de Berne. Le dessin d’Edmond Bille présente Froidevaux en habits de prisonnier tandis qu’un détenu lui demande pourquoi il se retrouve au pénitencier de Witzwyl, dans le canton de Berne (pénitencier existant mais on peut noter le jeu de mot avec « Witz » qui signifie « blague » en allemand). Froidevaux lui répond qu’il a dit la vérité…

Pour s’attaquer à la censure, L’Arbalète figure souvent une Helvetia muselée. Les dessins de Charles Clément (15 août et 1er septembre 1916), reprennent ce motif. La Vérité est bâillonnée et crucifiée alors que les officiels coupables se sauvent. Sur l’autre page, un officier s’assoit sur Helvetia, pour l’empêcher de bouger librement. Il s’agit vraisemblablement du général Wille vu de dos. En dessous, deux soldats bâillonnent et tentent de mettre au sol une femme, allégorie de la Presse. Son encrier est éjecté par la violence de l’acte alors qu’à l’arrière-plan, un simple soldat gardant la frontière suisse, tourne le dos à cette guerre interne.

Edmond Bille représente, sur la planche de gauche parue le 15 décembre 1916, une femme nue, allégorie de la Vérité, debout sur un drapeau suisse alors que derrière elle se tiennent des représentants du pouvoir civil et militaire (le Conseil fédéral au complet et Ulrich Wille). Ici c’est la Vérité qui parle et dit « Ces messieurs n’osent pas me regarder en face ». Bille appuie son propos par le texte en haut de l’image « On nous donne cet étrange mot d’ordre : ce n’est pas le moment de sortir la vérité de son puits, mais de se taire pour sauvegarder les plus hauts intérêts. ». Sur la planche de droite, dans le numéro du 1er août 1917, Edmond Bille représente la liberté nue assassinée d’une baïonnette alors que des feux de joies sont allumés sur les montagnes, qui peuvent être pris ici pour des volcans en éruption. La liberté de presse est évidemment assassinée avec elle alors que la Suisse célèbre sa fête nationale.

Le dessin de gauche signé Fontannaz, publié le 1er août 1917, personnalise directement la censure. On y voit « l’homme aux ciseaux », fonctionnaire arrogant coupant dans un communiqué de presse français. L’homme aux ciseaux reprend au masculin la figure d’Anastasie, personnification populaire de la censure. Ici, la satire vise à la fois la censure que le parti pris des autorités pour l’Allemagne. On remarque qu’en arrière-plan, à gauche, se trouve une représentation de Guillaume Tell alors qu’à droite c’est le portrait de Guillaume II, roi de Prusse qui est convoqué. Fontannaz dénonce l’abandon des valeurs helvétiques représentées par Tell au profit des valeurs germaniques symbolisées par Guillaume II.

Enfin, le dessin de Grin sur l’illustration de droite, publié le 1er novembre 1917, présente un bourreau suisse décrit comme le « justicier fédéral » en train de punir une femme symbolisant la liberté de presse, visiblement trop engagée. La plume est au sol et l’encrier renversé. La justice rendue par ce personnage est visiblement loin de l’image héroïque des justiciers que l’on se fait habituellement.

L’Arbalète n’a pas subi directement la censure même si les auteurs savaient qu’une menace planait constamment sur leur journal. Edmond bille explique dans Le carquois vide : « Certains numéros nous valaient des attaques ou des injures, la plupart épistolaires – ce qui fournit à l’auteur de ce livre l’occasion de constituer un assez joli dossier – sans compter les conseils gratuits et des suggestions aussi saugrenues qu’inutilisables »[6]. En dehors de ces petites tempêtes locales, L’Arbalète a eu l’honneur, comme le dit Bille, de froisser quelques grands personnages, jusqu’à l’ambassadeur d’Allemagne avec cette planche :

En 1916, les empires centraux tentent une proposition de paix (qui n’a pas été reçue). Publié le 15 août 1916, ce dessin montre une Marianne au bonnet phrygien refusant la paix à un soldat allemand en pleurs devant la cathédrale de Reims incendiée pendant le conflit. Elle lui dit : « La Paix ?… oui : mais seulement quand tu auras expié tes crimes » en tenant dans sa main gauche des rouleaux sur lesquels sont inscrits les crimes et violences commis par les allemands : violation de la neutralité belge, destruction de Louvain, et Reims, massacres, incendies, torpillage du Lusitania… L’Allemagne n’apprécie pas cette planche et on fait savoir aux arbalétriers que l’ambassadeur de l’Empereur Guillaume s’était plaint et qu’en cas de récidive, les éditions de « La Tribune de Lausanne » subiraient une saisie.

Bille explique que, de manière générale, les gradés de l’armée les laissaient généralement faire. Les auteurs ont tout de même dû retirer une planche montrant le général Wille coiffé du casque à pointe[7].

Il est à noter qu’Edmond Bille censure certains écrits de ses auteurs alors même que L’Arbalète dénonce le musellement de la presse et promeut la liberté de celle-ci. Cela lui vaudra le départ de l’un des principaux auteursui signe anonymement dans L’Arbalète, Paul Budry, peu enclin à accepter cette censure interne.

L’aventure de L’Arbalète prend fin à Noël 1917, principalement par manque de ressource financière. Bille expliquera plus tard qu’une certaine lassitude commençait à se faire sentir et que « les meilleures plaisanteries sont souvent les plus courtes» [8] .

Une Danse macabre d’Edmond Bille

Lorsqu’Edmond Bille se met à dessiner ses premières planches dédiées à Une Danse macabre, il n’est pas étranger à la représentation de la mort. Il dessine un premier ex-libris en 1914 pour exprimer son indignation envers l’Allemagne envahissant la Belgique et rendant ridicule l’Exposition nationale suisse qui a ouvert ses portes la même année. Il reprend l’épi de blé, emblème de l’exposition de 14, fauché par un squelette coiffé du casque à pointe allemand devant l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Cet ex-libris sera repris quelques mois plus dans Au pays de Tell, sans le casque détesté cette fois-ci. Bille rencontre différents écrivains français réfugiés en Suisse durant le premier conflit mondial ; Romain Rolland, Charles Baudoin, René Arcos et Pierre-Jean Jouve. Il réalise la couverture de Poème contre le grand crime de ce dernier, présentant un cavalier squelettique couronné, fauchant un pré sur fond d’incendie rougeoyant. Cette collaboration fait germer l’idée d’un projet commun de danse macabre. Projet qui aboutira finalement à une publication séparée sous le titre de Danse des morts en 1917 et de la danse macabre de Bille en 1919. Bille commence ses planches dans l’idée de mener à bien son projet avec Jouve. Mais son travail avance trop lentement pour l’écrivain qui publiera son recueil sans attendre les planches de Bille.

Si la représentation de la mort dans Une Danse macabre se conforme à l’iconographie traditionnelle, le paradigme employé bascule. Bille ne place plus ici la mort comme la vengeresse des inégalités dans l’au-delà mais la situe comme l’alliée de celles-ci. La temporalité de la personnalisation de la mort est déplacée de l’au-delà à l’ici-bas. Dans Une Danse macabre, la mort ne rend pas les hommes égaux auprès d’elle mais s’allie aux puissants pour faire des plus faibles ses victimes dans un schéma inégalitaire.

Comme le dit Bille dans Le carquois vide « C’est la honteuse camarade, la monstrueuse Mort accourue en service commandé ; mobilisée elle aussi ; élue par acclamations et entretenue comme une garce »[10].

Deux éditions de cet ouvrage ont été publiées. La mort couronnée disparait de la couverture de la seconde édition, probablement parce que le format a été réduit mais aussi peut-être en raison de la disparition de l’Empire allemand consécutive à la Grande Guerre. Ces trois têtes symbolisent trois visions de la mort, la mort souveraine, la mort militarisée, ici associée à l’Allemagne, et la mort révolutionnaire. L’introduction de l’écrivain et journaliste neuchâtelois William Ritter n’ayant pas donné satisfaction à l’éditeur ni à Edmond Bille. Elle est remplacée dans la deuxième édition par un texte de William Matthey-Claudet[11]. Ce recueil comporte 20 planches mettant en scène la mort, personnifiée par un squelette dans 18 d’entre elles, dans la tradition des danses macabres antérieures.

Sur la planche « Rumeurs guerrières», on voit au premier plan la mort dansant et jouant de la trompette. Cette dernière peut être vue comme la trompette martiale ou comme les trompettes de l’apocalypse annonçant la catastrophe à venir. Derrière elle, une foule dans un paysage urbain. On peut assimiler cette foule à la foule de l’annonce de la mobilisation. La mort mobilise ici les foules qu’elle sait appartenir prochainement à son royaume au son de sa trompette. Cette première illustration est fidèle à l’iconographie originelle de la danse macabre, le squelette semblant danser au-dessus de la foule.

Sur la planche « Les trains », la mort précède les trains qui conduisent les soldats au front. Il fait nuit et la mort est éclairée par les lumières de la locomotive. Elle court au devant du train, pour mieux attendre les soldats qui vont se faire tuer au combat. Les trains sont représentés à plusieurs reprises dans les planche d’Une Danse macabre, sur la planche 9, « Le paysan », sur la planche 12 « Le consolateur », ainsi que sur la planche 17 « Évacuation ».

Cette planche montre la mort hurlant, déguisée en vendeur de journaux ambulants. Derrière elle les différentes classes sociales qui lui ont acheté les nouvelles du jour. On distingue l’aristocrate, le bourgeois et l’ouvrier. La mort fait ici figure de propagandiste Edmond Bille est très critique envers l’instrumentalisation de la presse par les gouvernements. On trouve dans une danse des morts de P.-J. Jouve un texte intitulé « Presse » décrivant une scène similaire : un vendeur de rue décrit la presse qu’il vend comme une prostituée.

Sur cette planche où elle n’apparaît pas directement, la mort est représentée par les soldats tombés au combat. Pas de distinction de camp dans la mort, comme écrit Bille dans Le carquois vide, « ils étaient tous le Soldat inconnu »[12]. Le soldat de droite, sur le dos, est un soldat français, celui de gauche, tête contre sol, est allemand, reconnaissable à son casque à pointe. On constate que ces soldats ne sont pas paisibles avec deux trous rouges au côté droit mais ont les mains crispées, le visage tendu par la douleur. Sur la ligne d’horizon, deux brancardiers évacuent les blessés.

Tout est dans la description de Bille : « La haine au cœur, ils sont tombés pêle-mêle, dans la boue et le sang. Avec une joie féroce, la Mort piétine les cadavres, achève les blessés dont le cœur bat encore. Elle les aura! ». Plusieurs soldats sont morts, allongés les uns sur les autres au fond d’une tranchée où se mêlent le brun de la boue et le rouge du sang. La mort, debout sur les cadavres, prend part activement au massacre un couteau de boucher ensanglanté entre ses dents pour achever les survivants. Les soldats ne sont pas aussi clairement dessinés que sur la planche 13, effet sans doute voulu par Bille pour créer une impression de masse informe de cadavres. La mort apparait, elle, blanche au milieu de ce tas de boue et de cadavres à l’exception de son pantalon couvert de sang.

Parmi les planches qui n’ont pas fait l’objet d’une description ici, on retrouve « La haute finance », « L’argent », « Le diplomate », « Les ouvriers », « Les étreintes » etc. La presse lui réserve un accueil favorable et les exemplaires s’écoulent en quelques mois. Toutefois, certaines voix s’offusquent de la relation entre la mort et les autorités politiques et économiques. D’autres encore estiment que ce portrait de la société est très négatif et que la souffrance et la mort ne sont pas les seuls aspects de la guerre qu’il faut retenir. En reprenant le thème de la danse macabre, Edmond Bille se place en continuateur d’une tradition ancestrale. Et, comme l’écrit Jules Cognard dans le numéro du 14 mai 1919 de Patrie Suisse, « Aujourd’hui elle [La danse macabre] s’enferme entre les plats d’un portefeuille. Mais le portefeuille, lui aussi, devient alors une sorte de monument ».

Sylvain Pannatier

[1] Eugène Broye, La censure politique et militaire en Suisse pendant la guerre de 1914-1918, Paris , Neuchâtel , Éditions Victor Attinger, 1934, p.24.

[2] Edmond Bille, Au pays de Tell 1914 – 1915, Lausanne, Payot, 1915, p.51.

[3] Ibid., p.115

[4] Edmond Bille , Le carquois vide : souvenirs d’un Arbalétrier, 1914-1918, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1939, p.48

[5] Eugène Broye, La censure politique et militaire en Suisse pendant la guerre de 1914-1918, Paris ; Neuchâtel : Éditions Victor Attinger, 1934.

[6] Edmond Bille, Le carquois vide, p.113.

[7] Ibid., p.119.

[8] Ibid., p.131.

[9] Lettre de P.-J. Jouve à Edmond Bille, 26 juillet 1917. Citée dans Catherine Martinet, Edmond Bille : Une Danse macabre, mémoire de licence, Université de Lausanne, 1982, p.172. Voir également Philippe Kaenel, « La danse macabre de l’ouvrier et du soldat. Edmond Bille face à la Première guerre mondiale », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, 2003, pp. 45-54 ; du même, « Ceci tuera cela » ? À propos de la vitalité de la danse macabre contemporaine », Dernière danse. L’imaginaire macabre dans les arts graphiques, Strasbourg, Musée d’art moderne, 2016, pp. 41-56.

[10] Edmond Bille, Le carquois vide, p.168.

[11] Bernard Wyder, Edmond Bille : Estampes et affiches, infolio édition, Gollion, 2013, p.27.

[12] Edmond Bile, Le carquois vide, p.171.