Quelles leçons retirer des articles de cette série ?

Dans les articles précédents, nous avons vu que l’ensemble du matériel informatique a un impact négatif sur les indicateurs environnementaux mesurés. Nous avons également pu constater que les impacts sont principalement dus à l’environnement utilisateur et au traitement de données généralement localisé dans les datacenters. Bien qu’il faille concentrer les efforts sur ces domaines pour avoir un effet significatif, il se trouve que ces appareils sont utilisés pour des tâches et des fonctions très différentes. Les mesures à prendre seront donc nécessairement multiples et variées en fonction de l’appareil ou de la fonctionnalité impactée.

Découvrez notre série consacrée au numérique durable :

Par contre, nous avons vu que la fabrication d’appareil électronique ou informatique cause toujours l’impact écologique le plus important dans leur cycle de vie. Les principes de mutualisation et de prolongation du cycle de vie sont donc les principes qui auront le plus d’effets positifs pour diminuer l’impact environnemental quel que soit le domaine touché. La prolongation du cycle de vie doit permettre de limiter au strict minimum la fabrication d’appareils neufs. La mutualisation qui permet également de limiter l’achat de matériel en grande quantité est efficace mais, en informatique, cela se traduit souvent par l’utilisation de serveurs localisés dans les datacenters et il est ensuite difficile de mutualiser davantage. A partir de là, seule la prolongation de la durée de vie des serveurs ou une utilisation responsable et économe du serveur peut diminuer l’impact.

La mesure la plus efficace est simplement de limiter l’utilisation de certaines technologies ou de ne pas adopter celles dont nous n’avons pas réellement besoin, simplement parce qu’elles sont plus récentes ou plus sophistiquées. La question du besoin réel est donc fondamentale dans la réflexion à long terme. Cette réflexion, bien que rarement faite, sera cruciale. Prenons par exemple l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui est très gourmande en ressources énergétiques. Bien que personne ne doute de l’utilité de l’intelligence artificielle dans certains domaines ou pour certaines tâches, on s’aperçoit déjà que nombre d’utilisations sont peu utiles, voire simplement des effets de mode.

Responsabilité personnelle vs responsabilité des entreprises

Qui ne s’est pas posé des questions telles que : « A quoi bon agir pour l’environnement si je suis le seul à le faire ? » « C’est de la responsabilité des entreprises, que puis-je faire à mon niveau ? » « Les riches consomment plus et ont les moyens, pourquoi devrais-je le faire moi ? » Et bien nos chercheuses et chercheurs se posent les mêmes questions et leurs réponses basées sur des mesures, et quelques hypothèses, permettent de tirer des conclusions documentées et pertinentes.

Une étude menée à l’UNIL par le Centre de Compétence en Durabilité de l’UNIL (CCD) aborde ces questions de manière scientifique. Une de leur conclusion est que vos actions individuelles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Donc oui il faut continuer mais non, vous ne sauverez pas la planète même si tout le monde réalisait les mêmes actions. L’action des pouvoirs publics et des entreprises est également nécessaire mais pas suffisante. L’étude confirme que les personnes les plus aisées ont le plus grand potentiel de réduction de leur impact écologique. En conclusion, bien que de nombreuses actions peuvent être entreprises, il est de la responsabilité de chacune et chacun de réaliser celle qu’il considère comme nécessaire et réalisables sachant que personne ne peut réaliser toutes les actions possibles.

Engagement de l’UNIL

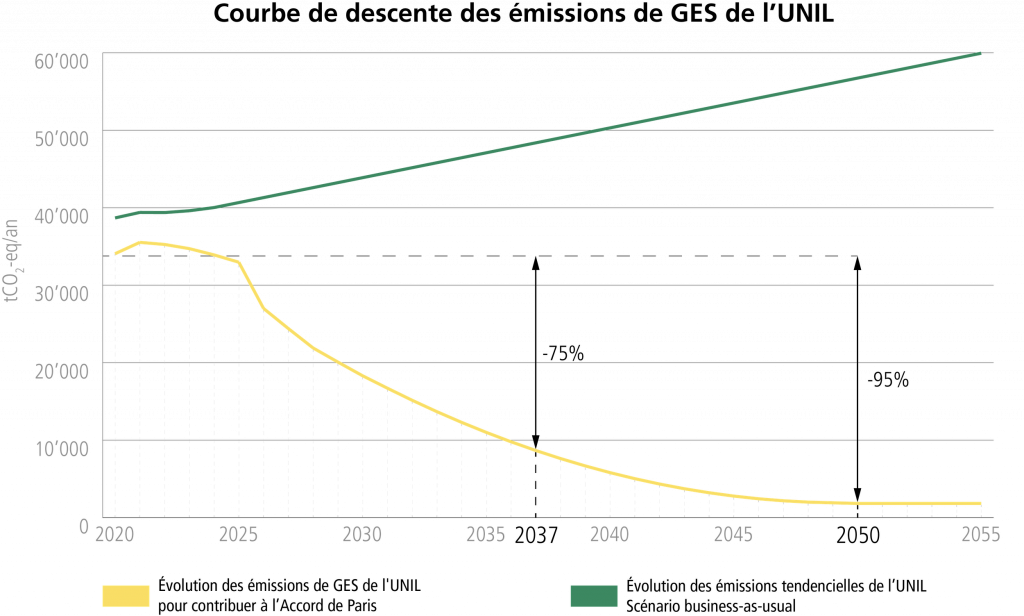

L’UNIL est engagée de longue date dans la durabilité et en a même fait une priorité dans son plan d’intention. De nombreuses actions ont déjà été entreprises dans de nombreux domaines et un nouveau processus innovant pour définir les objectifs à long terme pour diminuer l’impact environnemental de l’UNIL dans tous les domaines a été mis en place. Ce processus impliquant l’assemblée de la transition qui a été évoqué dans les articles précédents est arrivé à son terme par l’engagement de la direction de l’UNIL sur 20 objectifs regroupés dans le programme « cap 2037 » annoncé durant le Dies Academicus le 31 mai dernier. Globalement, le but est de diminuer l’impact de 75% d’ici 2037, et 95% d’ici 2050.

Je vous encourage à aller consulter le site web dédié, mais voici les deux objectifs ambitieux touchant l’informatique :

- Réduire le volume d’achat de biens informatiques et électroniques de 40% minimum par rapport à 2019 et de 60% pour les autres types de biens.

- Réduire l’énergie électrique consommée par les activités de recherche expérimentale de 20% par rapport à 2019.

Le premier concerne l’ensemble des achats allant de l’environnement utilisateur jusqu’aux infrastructures centrales. Le deuxième concerne, pour le Centre informatique, principalement la consommation des infrastructures de recherche dont les éléments principaux sont le stockage de données et les infrastructures de calcul haute performance.

L’ambition de la Direction est que l’UNIL soit un laboratoire vivant en testant et mesurant l’efficacité d’actions qui pourront être, si elles sont pertinentes, ré-utilisées dans la société civile. Pour soutenir cette ambition, divers programmes ou centre de compétences seront soutenus par l’UNIL, comme annoncé par le recteur lors de l’ouverture du Dies Academicus.

Le défi de la numérisation et de la renommée internationale de la recherche

Parmi les différentes priorités de la Direction, celle concernant les technologies numériques s’oppose régulièrement aux objectifs de la transition écologique. Quelles situations pourrons-nous rencontrer à l’avenir ?

Par exemple, la numérisation de processus, ou la mise en place d’outils pour le télétravail vont augmenter l’impact de l’informatique mais diminuer l’impact dû à l’impression ou au transport. Ces changements, bien que contraires à l’objectif de réduire les achats de 40%, auront un effet bénéfique global. Un défi sera donc de décider si l’objectif de réduction de 40% doit être absolument tenu, parfois au détriment d’autres bénéfices écologiques. Cette question se pose par exemple pour le télétravail qui nécessite des appareils informatiques mais diminue les impacts dus au transport.

Dans un autre domaine, L’UNIL indique soutenir la renommée internationale de la recherche dans sa priorité sur la santé. Or, les outils et appareils actuels sont de plus en plus demandeur de puissance de calcul ainsi que de quantité de données. Le défi sera de permettre de conserver une recherche de pointe, avec les instruments modernes, tout en réduisant sa consommation électrique et diminuant l’achat d’équipement informatique. La Direction est consciente de la difficulté de concilier de telles priorités mais la manière reste à déterminer. Nous revenons ici également à l’esprit du laboratoire vivant que veut être l’UNIL

Conclusion

Le numérique durable n’est en réalité pas un problème mais une multitude de problèmes plus petits dans des domaines aussi variés que les appareils connectés, les ordinateurs, les serveurs, les sites web ou la vidéo-conférence. Les réponses qui devront y être apportées seront donc nécessairement multiples. Une conclusion s’impose toutefois pour presque tous les domaines : la société pousse actuellement pour une utilisation plus forte, plus rapide et à plus grandes échelles des outils informatiques, parfois mais pas souvent pour réduire d’autres impacts environnementaux. L’exemple le plus frappant est l’intelligence artificielle que tout le monde a testée et qui est promise à un grand avenir autant sur des aspects fonctionnels qu’en impact environnemental. Tant que cette tendance à l’augmentation de la consommation numérique sera présente, la réduction des impacts dans le numérique sera extrêmement difficile à atteindre.

Plus d’infos

- Plan d’intention de la Direction : https://www.unil2026.ch/

- Objectif 2037 pour la Durabilité sur le campus : https://wp.unil.ch/cap2037/communaute/

- Etude du CCD sur les écogestes

Image d’en-tête générée par Karim Khouw Zegwaart