Clémentine Naïm, Martin Cocoual, Yacine M’Hamdi

1. Introduction

Contexte

Le tourisme en Suisse

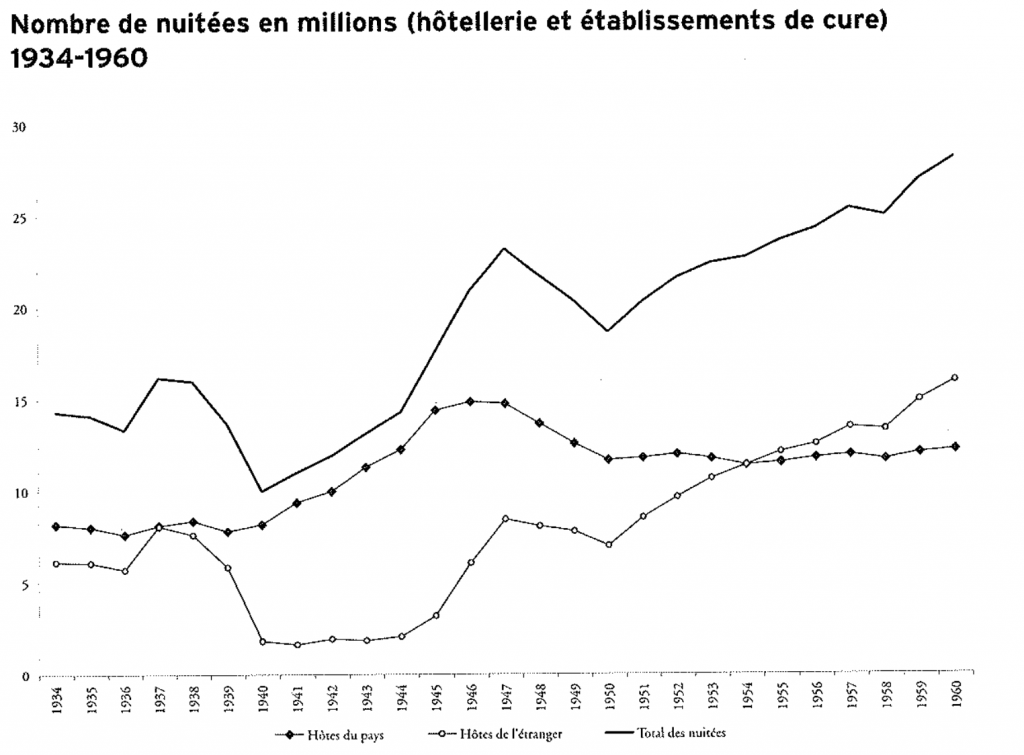

À la fin du XIXe siècle, la Suisse draine les foules par milliers vers ses montagnes, ses lacs, ses cascades, ses vallées.[2] Cet essor touristique, pousse progressivement le pays à investir dans de nombreuses infrastructures. Les routes, les voies de chemin de fer et les gares sont autant d’exemples de ces infrastructures qui sont installées ou élargies. Ces rénovations encouragent une forme de tourisme encore rare à l’époque, le tourisme internationale. Le gouvernement suisse dispose désormais des infrastructures nécessaires pour accueillir des touristes et souhaite établir un service de communication pour le promouvoir. Cette communication est régulée par deux organismes, le Service de publicité des Chemins de fer fédéraux (CFF) et l’Office national suisse du tourisme. Le premier fut créé en 1902 et le deuxième en 1917. La Première Guerre mondiale et l’entre-deux-guerres qui s’en suit frappent durement le secteur avec la restriction de la libre circulation des personnes et la diminution des salaires et du pouvoir d’achat. En réaction, la Suisse crée en 1937 un organe unique, l’Office central suisse du tourisme (OCST), pour faciliter la communication nationale et internationale. Celui-ci est le résultat de la fusion des deux organes précédemment cités ainsi que de nombreux acteurs majeurs du tourisme comme Swissair. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, le secteur du tourisme, déjà affaibli, se retrouve parmi les premiers touchés [3]. Une des solutions pour revitaliser le secteur est de compenser le manque de touristes étrangers par des touristes indigènes, et donc suisses. Les touristes étrangers représentaient environ 35% des nuitées à la veille de la guerre (1938) et moins de 5% à la fin de celle-ci (1945) ( Fig. 18).

Le tourisme indigène a certes été un moyen de venir en aide à un secteur affaibli, mais a également permis à la Suisse de se préparer à l’après-guerre et au retour des touristes étrangers. Le tourisme suisse après la Deuxième Guerre mondiale connaîtra une belle époque de croissance et cela se traduira également dans l’instauration d’un système d’éducation innovant avec l’ouverture d’école hôtelière à Lausanne et Glion [4], ainsi que la mise à profit des établissements restaurés durant la guerre [5].

Le rôle des médias

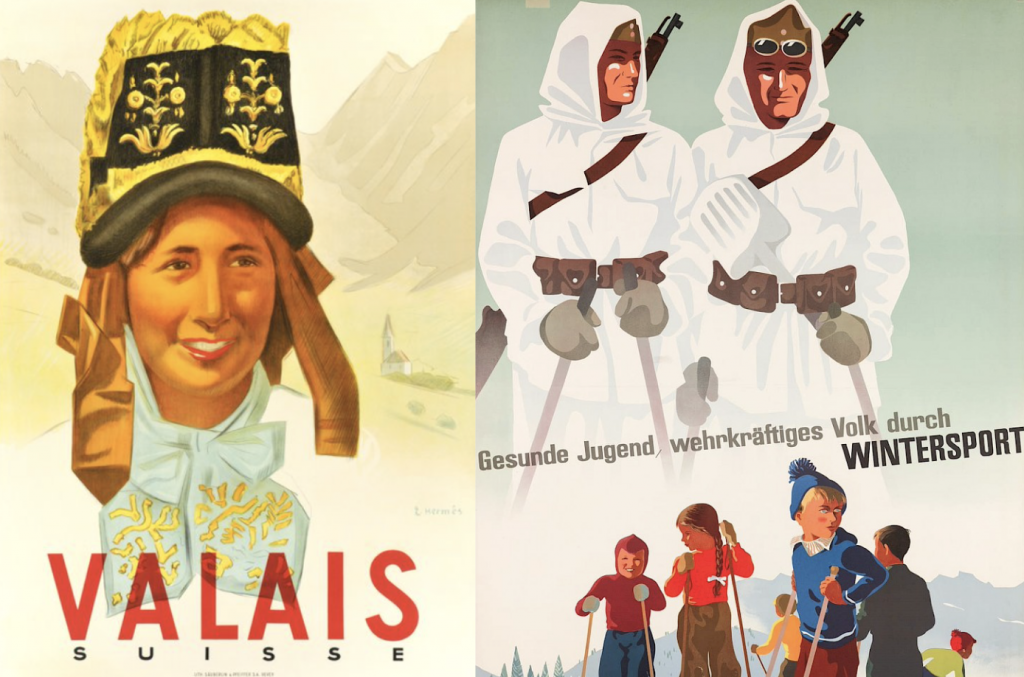

Au-delà de l’aspect économique, il s’agit également de défendre l’identité nationale suisse dans une Europe qui est en train de se métamorphoser. Des territoires entiers tombent sous le contrôle du IIIème Reich qui, en plus des horreurs de la guerre, impose une culture et des dogmes précis aux populations indigènes afin de faciliter leur assimila- tion. C’est à ce moment de l’histoire qu’on voit apparaître une forme de conflits loin des champs de batailles, le conflit de propagande. La Suisse, en tant que pays neutre, est moins impliquée dans l’effort de guerre que ses voisins mais reste sous la menace allemande et notamment celle de sa propagande. Un des moyens de défense est d’encourager le sentiment patriotique envers la Suisse à travers la propagande touristique. Cette façons de promouvoir la culture suisse à l’étranger, mise en avant par le Gouvernement helvétique, permet ainsi de défendre cette identité nationale. Par exemple, les campagnes de promotion ont un discours publicitaire axé sur “l’image idyllique d’une Suisse libre et démocratique”. L’importance de la souveraineté du pays est soutenue par les trésors touristiques qu’elle renferme ; on illustre la beauté de ce qui est à défendre [6].

Cette promotion se fait par différents biais. L’étatisation partielle de l’OCST, qui bénéficie alors d’un financement public supplémentaire, permet à la Confédération de dicter certaines décisions comme par exemple le billet du dimanche. Afin de réduire la barrière financière que le voyage touristique pourrait poser, un billet de train à coût réduit est proposé aux citoyens. Cela est notamment communiqué à travers de multiples annonces dans les journaux, souvent accompagnées d’annonces pour des hôtels. Il y a également une mise en avant très forte de la spécificité de l’offre touristique suisse, en particulier les activités en montagne et le ski, ces loisirs étant en plein essor à cette période. En effet, dans les journaux destinés à la population suisse, il y a beaucoup d’annonces concernant les séjours dans les Alpes suisses. Cette volonté de créer un engouement autour de ce genre de séjours a, au premier abord, pour but de permettre aux Suisses d’avoir des loisirs dans ces temps difficiles. Mais on peut voir, comme déjà mentionné, qu’il y a une volonté de créer une empreinte nationale autour de ce secteur touristique.

Quand on parle d’activité touristique à empreinte nationale en Suisse nous nous devons de nous pencher plus en détails sur le ski. C’est une activité avec une spécificité régionale forte, les conditions géographiques requises pour la pratique de celle-ci ne se retrouvent que dans des endroits bien précis. Ces régions vont alors s’approprier l’activité comme une part intégrale de leur culture et de leurs traditions. Les Alpes suisses en sont un bon exemple avec des premières apparitions à la fin du XIXème siècle[7]. Après la Première Guerre mondiale, le ski se démocratise, notamment sous l’impulsion de l’armée qui développe des cours de ski pour ses conscrits. Afin de se rendre compte de l’importance que prend le ski en Suisse durant les années qui suivent, soulignons qu’entre 1931 et 1939 les championnats du monde sont organisés à quatre reprises sur le territoire helvétique et cela dans trois stations différentes, Mürren (1931 et 1935), Saint-Moritz (1934), et Engelberg (1938)[7]. En plus de créer une véritable tradition du ski en Suisse, cela permet de faire rayonner la Suisse sur la scène internationale et d’associer son image nationale au ski.

Problématique

Comment les médias montrent-ils l’impact de la Deuxième Guerre mon- diale sur le tourisme indigène ?

Axes et questions de recherche :

- Comment la presse romande évoque-t-elle le sujet du tourisme indigène entre 1939 et 1945 ?

Ce premier axe de recherche se concentre sur les mots-clefs le plus souvent associé avec le corpus des articles de presse mentionnant le tourisme entre 1939 et 1945 comparé aux périodes d’avant (1930-1936) et d’après-guerre (1948-1954).

- Quelle est la place du ski dans la promotion médiatique du tourisme suisse ?

Ce deuxième axe de recherche s’intéresse à un secteur précis du tourisme, le ski alpin. Ce sport, aujourd’hui considéré comme national, a-t-il eu un rôle dans la promotion du tourisme indigène lors de la Deuxième Guerre mondiale ? Ce rôle était-il exclusif à la pé- riode de la Deuxième Guerre mondiale et comment était-il traité à travers la presse suisse romande ?

- Comment la presse romande promeut-elle l’identité nationale suisse à tra- vers la promotion du tourisme indigène ?

Ce troisième axe de recherche se penche sur le rôle de la promotion du tourisme comme outil de défense de l’identité nationale suisse. Nous approfondirions également le deuxième axe de recherche concernant le rôle du Ski en Suisse, cette fois-ci sous l’angle de le défense identitaire nationale.

2. Méthodologie

Corpus d’étude

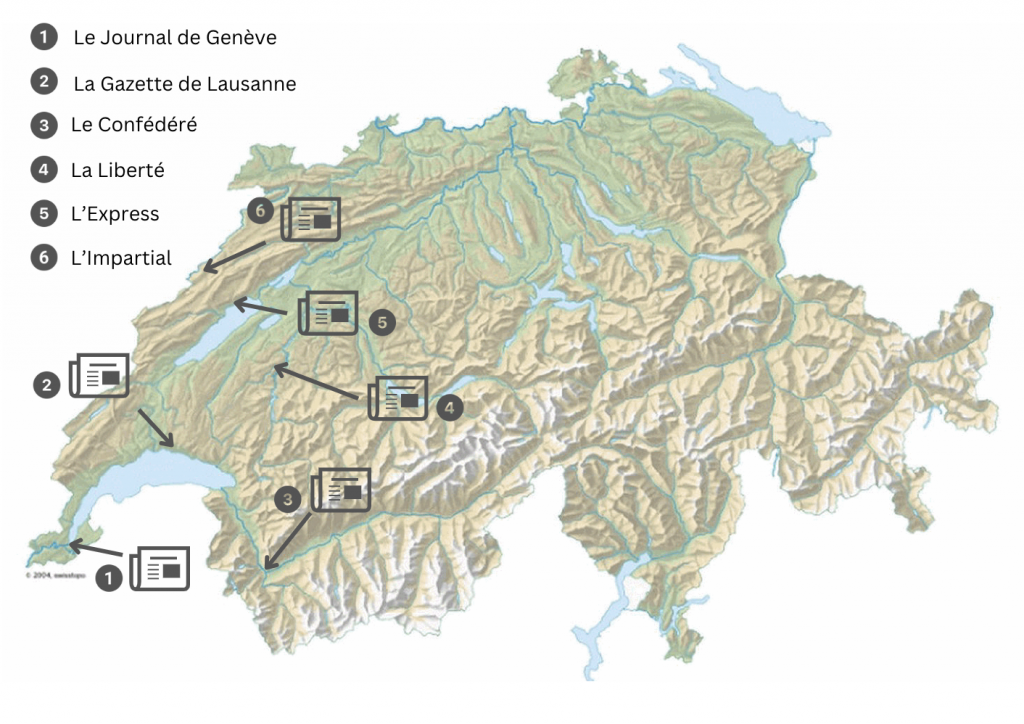

Pour déterminer notre corpus nous avons choisi d’utiliser Impresso. Premièrement nous regardons les articles de la presse romande pour la période 1939-1945 et gardons ces 5 journaux :

Il est difficile de déterminer quels journaux étaient les plus lus en Suisse romande durant cette période, nous sélectionnons donc en se basant sur le plus grand nombre de tirages sur Impresso. De plus, nous ajoutons le journal Le Confédéré publié dans le Valais. Ainsi, nous avons une couverture géographique assez complète de la Suisse romande, et au vu de notre sujet d’étude, il nous semble important d’avoir dans notre corpus un organe de presse valaisan, où sont situées les Alpes suisses.

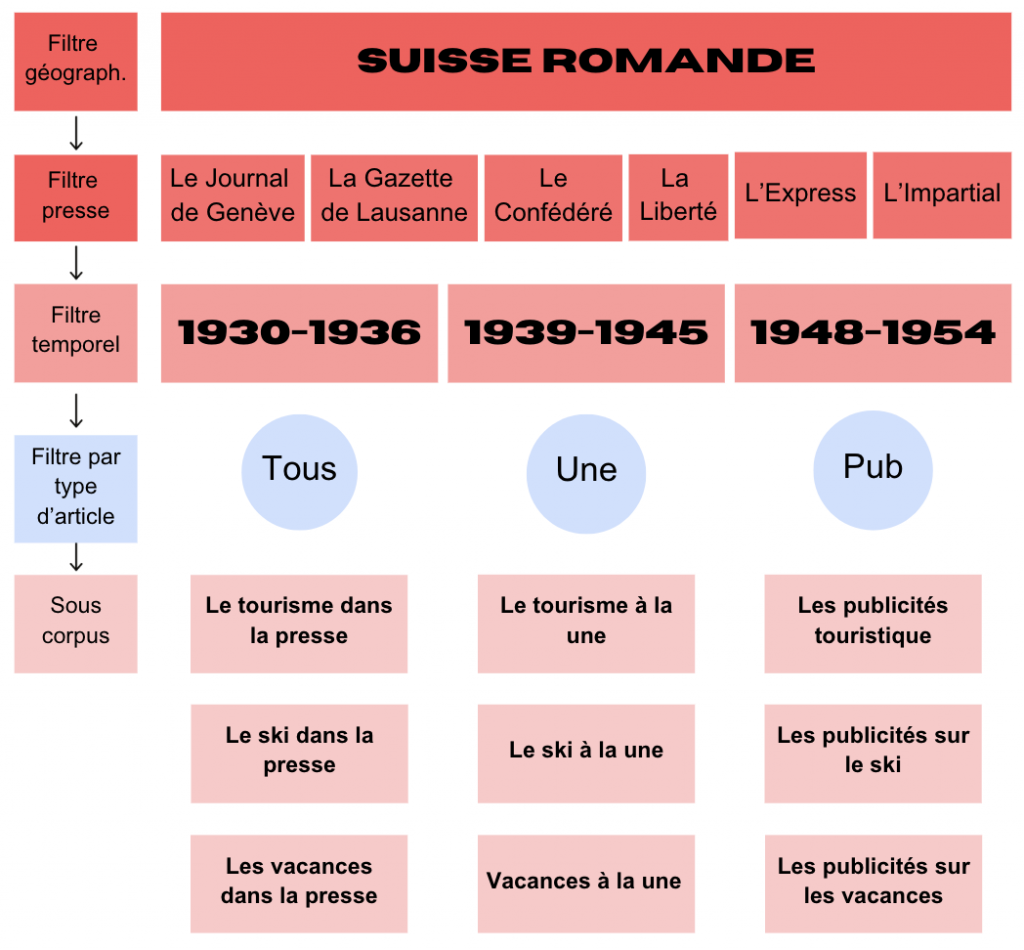

Ensuite, nous délimitons notre corpus au niveau temporel. Nous utilisons majoritaire- ment la période de 1939-45. Mais pour pouvoir avoir une meilleure idée de l’évolution de la représentation du tourisme dans la presse, nous considérons également deux périodes de même longueur, avant (1930-1936) et après (1948-1954) notre période principale. Nous choisissons volontairement d’espacer les périodes de 3 ans, pour éviter les effets d’avant mais surtout d’après-guerre. Cela nous donne l’occasion de comparer notre période d’in- térêt avec des périodes plus stables.

Finalement, nous utilisons trois types de contenus :

- Tous types d’articles (sous-corpus “général”)

- Unes

- Publicités

Le dernier filtre que nous mettons en place pour former nos sous-corpus se porte sur le thème des contenus des articles :

- Pour avoir une première approche large, nous utilisons un filtre avec les termes “touriste”, “tourisme” et “touristique”. Cela nous permet d’évaluer la pré- sence du tourisme dans la presse de manière générale. De plus, cela nous permettra d’avoir une base pour y comparer les autres sous-corpus (par exemple pour avoir la proportion d’articles qui mentionnent le tourisme et l’effort de guerre, par rapport au total d’articles sur le tourisme).

- Toujours de manière générale, nous avons décidé d’ajouter le terme “vacances”, cela nous permet notamment de regarder les lieux mentionnés dans ces articles, pour comparer les mentions des lieux à l’étranger et des lieux suisses.

- Pour notre étude plus précise sur le ski, nous utilisons les filtres “ski” pour dégager les topics et lieux principaux associés à cette activité.

Nous pouvons résumer le choix de notre corpus par le graphique ci-dessous :

Présentation des limites du corpus :

De plus, il est difficile de trouver des termes précis mais pas trop contraignants, pour identifier cette facette de l’identité nationale dans la promotion du tourisme. L’utilisation des termes “patrie” ou “patriotisme” part du principe que cette promotion est très directe. Nous choisissons donc de faire ressortir cet aspect grâce aux analyses de topics.

Finalement, une des difficultés est de réduire certains sous-corpus car même si les com- paraisons sur Impresso sont possibles, les analyses sur Iramuteq deviennent compliquées lorsque l’on dépasse un certain nombre de textes.

Outils numériques

Afin d’analyser notre corpus de texte, nous avons utilisé différents outils numériques. Notre objectif est de répondre à des questions historiques avec des analyses chiffrées afin d’avoir des résultats concrets.

Pour commencer, nous avons traduit nos questions historiques en différents types d’analyses à réaliser sur le corpus. Afin d’étudier la promotion du tourisme indigène pen- dant l’économie de guerre, nous avons choisi d’analyser la fréquence et la variation des termes liés au tourisme, ainsi que les discours et les acteurs impliqués. Nous avons pu faire ça avec deux outils numériques : Impresso et Iramuteq.

Impresso [8] est une plateforme de recherche en histoire numérique qui permet d’ana- lyser de grands corpus de textes issus de la presse. Nous avons utilisé cet outil pour définir et explorer notre corpus afin d’identifier les tendances dans l’utilisation des termes liés au tourisme indigène. Grâce à ses fonctionnalités, nous avons pu réaliser des analyses statistiques, comme l’importance de certains topics et leurs variations dans le temps

Iramuteq [9] est un logiciel d’analyse textuelle qui offre des méthodes statistiques et graphiques pour l’exploration de corpus. Cet outil nous a permis d’approndir l’analyse de notre corpus. En particulier, nous avons fait des analyses factorielles des correspondances (AFC) pour identifier les groupes de textes présentant des similitudes et les catégories sémantiques associées.

Nous avons d’abord extrait notre corpus depuis impresso en format .csv que nous avons converti en .txt grâce au programme python fourni. Nous avons ensuite chargé ces corpus sur Iramuteq et nous avons pu faire des analyses sur nos différents sous-corpus.

Les résultats que nous avons obtenu sur Iramuteq montrent les différences entre les mots présents sur les Unes des journaux contenant le mot “Tourisme” entre 1930 et 1954. L’objectif sera de voir si la fréquence d’utilisation de certains mots sont différents avant/après la guerre, comparé a pendant la guerre. Cela nous permettra de voir l’impact qu’a eu la guerre sur la promotion du tourisme. Cependant, nous avons également rencontré des difficultés dans l’utilisation des outils. Une de ces difficultés à été la maîtrise d’un nouveau logiciel, Iramuteq. Nous avons eu du mal à utiliser les classifications ascendantes hiérarchiques (CAH). Lors que nous lançons une CAH, le logiciel tourne trop longtemps pour les sous corpus qui contiennent beaucoup d’articles .

3. Analyse

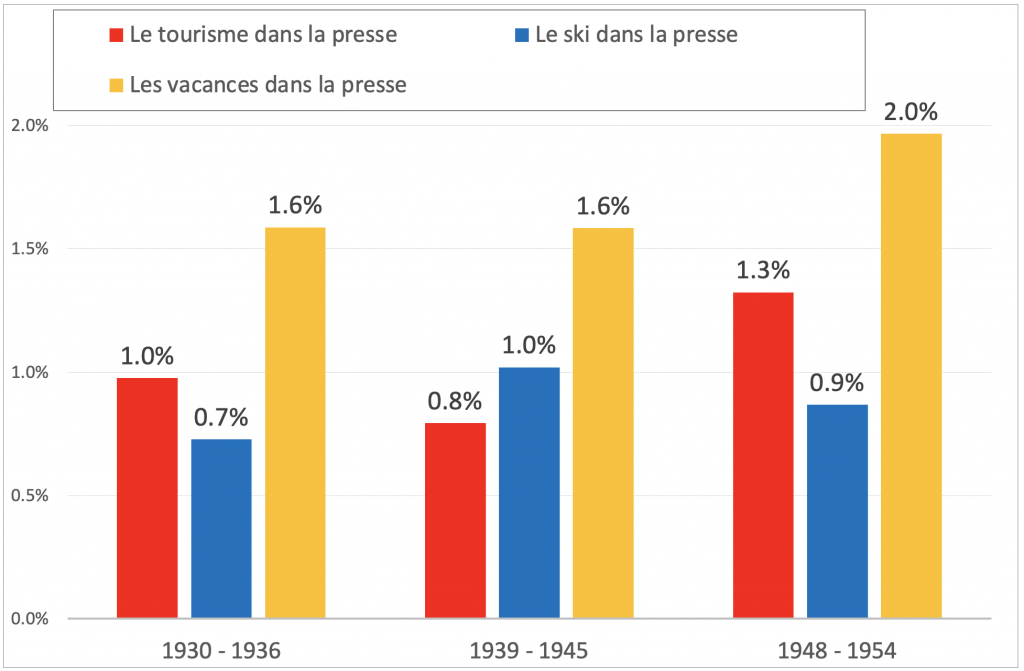

Avant tout, pour que notre analyse soit pertinente, on regarde l’évolution de nos sous- corpus généraux par rapport à l’ensemble de la presse disponible.

Nous observons des légères variations, mais on peut voir qu’il n’y a pas de changement quantitatif prononcé dans la couverture de nos sujets.

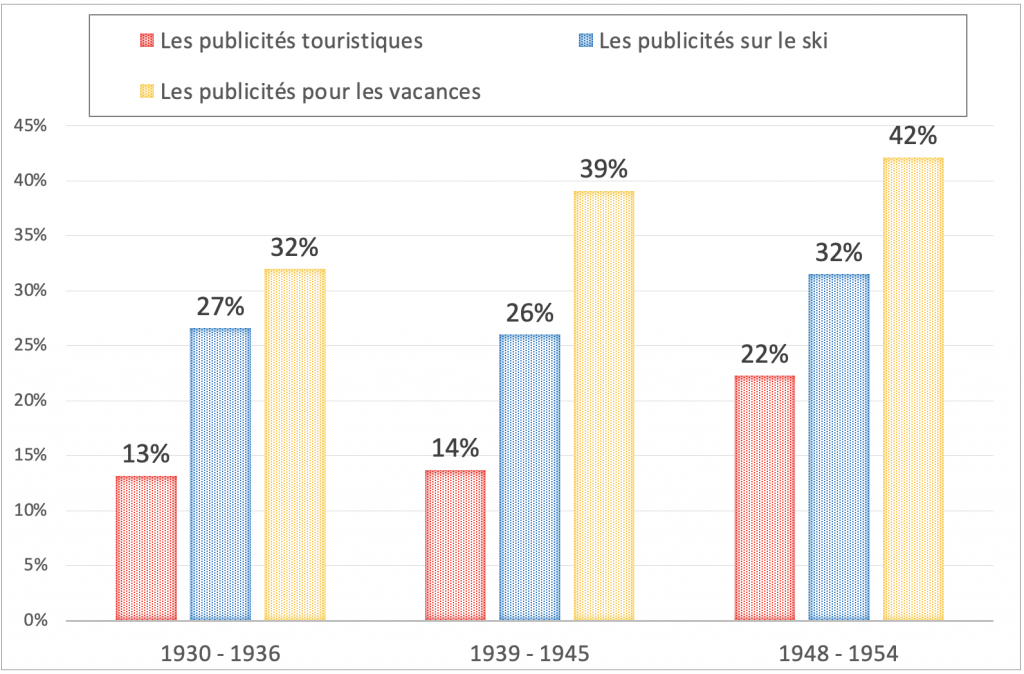

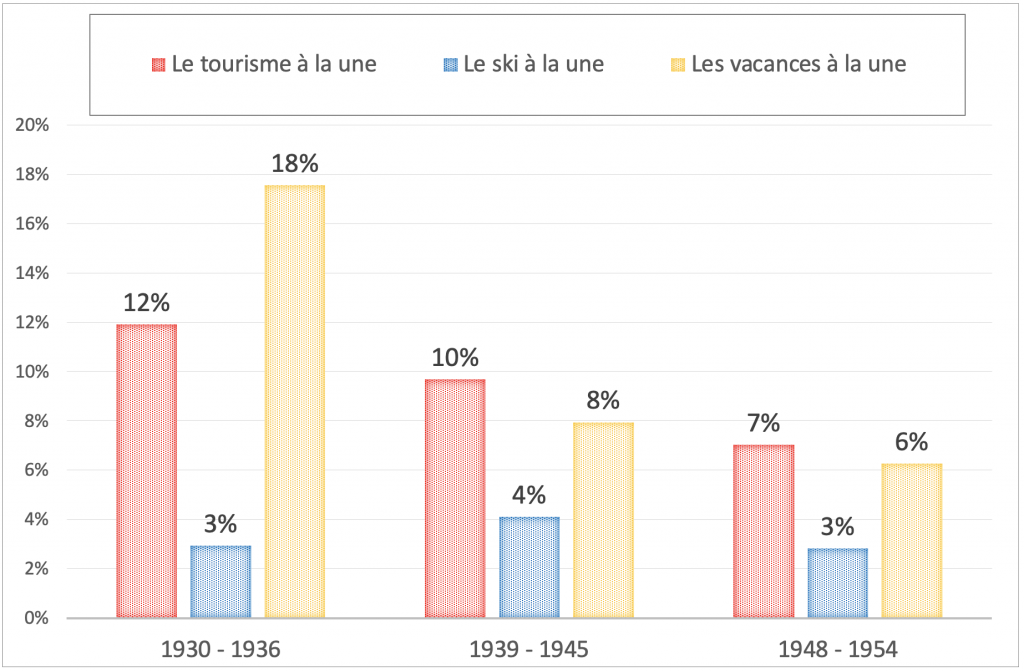

Nous continuons donc l’analyse. Premièrement, pour caractériser le traitement du tourisme dans la presse, on regarde le type d’article dans lequel il est mis en avant, notamment la publicité et la une.

Ici, on observe pour le ski et le tourisme un comportement similaire : une part quasi identique avant et pendant la guerre et une augmentation après. Le traitement du ski est assez publicitaire mais cela ne montre pas un effet particulier de la guerre.

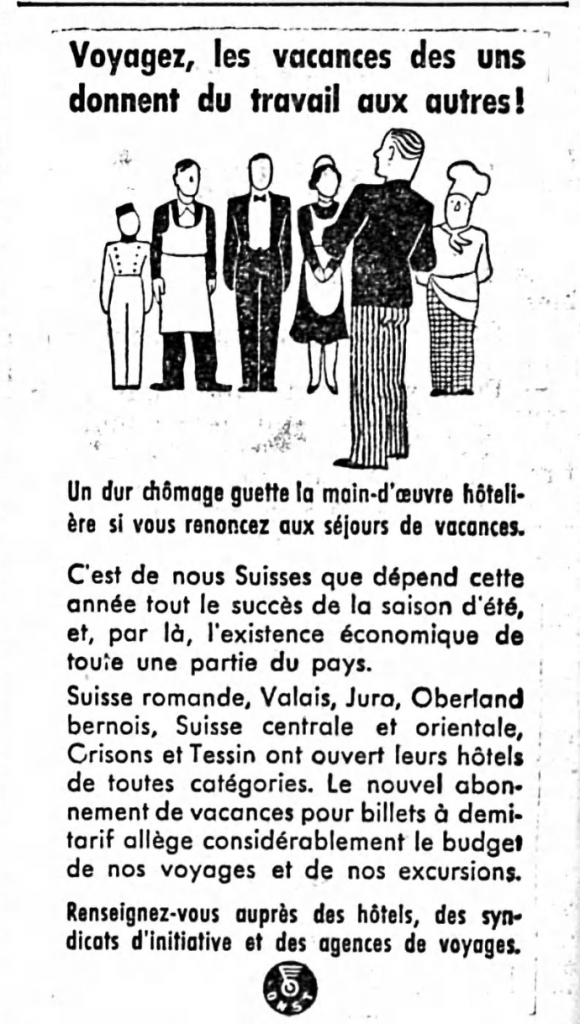

En revanche, pour les vacances, nous voyons une augmentation dès la guerre. Près de 40% des articles sont des pubs, contre 32% avant. Cela indique que la presse met en avant les vacances, avec des pubs pour les trains et hôtels par exemple, mais aussi qu’elles ne sont pas orientées plus qu’avant sur le ski. D’autres types de vacances sont donc mises plus en avant. Par exemple, dans cette pub qui promeut les vacances à bicyclette au bord du lac.

Pour les unes, il y a une baisse stable pour le tourisme donc rien n’indique que la guerre ait eu un impact. Il y a augmentation des unes liées au ski durant la guerre, qui, bien que légère, peut être significative. Pendant la guerre, la part de unes sur la guerre augmente ( 16% à 32% puis 20%). Il y a donc moins de place pour d’autres sujets. Le ski maintient pourtant sa place à la une, montrant son importance. Comme vu avant, les pubs n’augmentent pas dans ce domaine, suggérant que c’est plutôt le symbole et le visuel associés au ski en Suisse qui maintiennent sa place dans les médias pendant la guerre. En- fin, nous voyons une baisse des unes sur les vacances. Contrairement au ski, les vacances, moins symboliques et plus triviales, en particulier dans ce contexte, ne maintiennent pas leur espace en une.

Passons maintenant à une analyse plus qualitative en regardant le contenu. Intéressons nous aux lieux mentionnés dans nos sous-corpus généraux.

Pour les trois, nous observons une baisse de la mention de lieux étrangers durant la guerre, environ de moitié, suivie d’une remontée pour revenir quasiment au même niveau (plus pour le ski et les vacances). La situation ne permet pas de tourisme à l’étranger, donc il ne fait pas sens d’en faire la promotion. Mais nous avons vu un maintien quan- titatif de la couverture médiatique. Ainsi, les articles sur le tourisme à l’étranger n’ont pas été supprimés, mais remplacés par des articles promouvant les lieux suisses, donc le tourisme indigène.

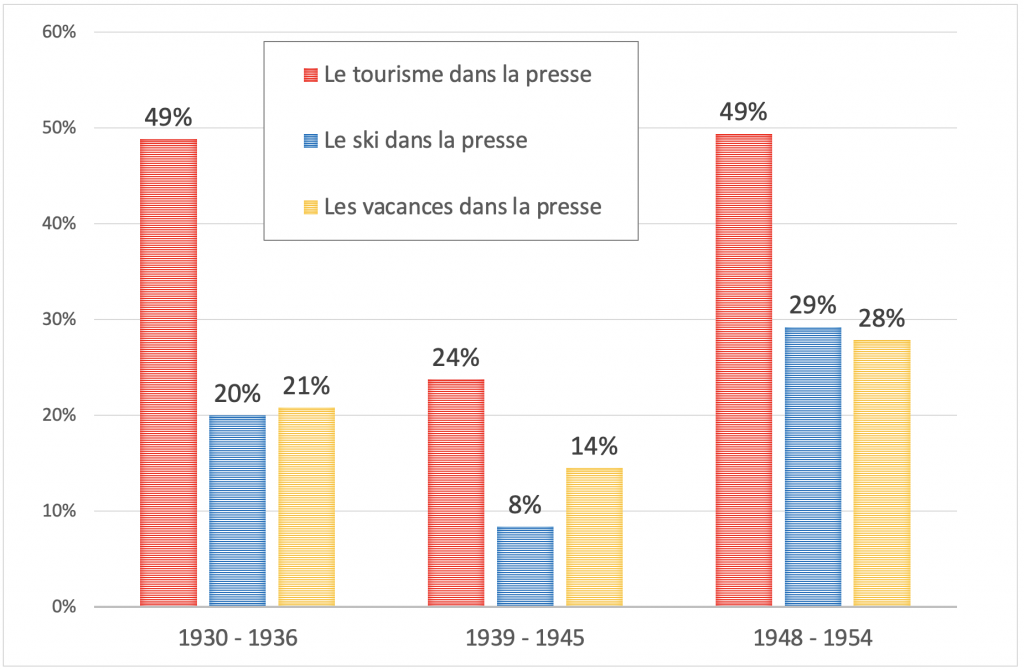

Enfin, nous avons réalisé une étude sur les topics et sélectionné les plus pertinents.

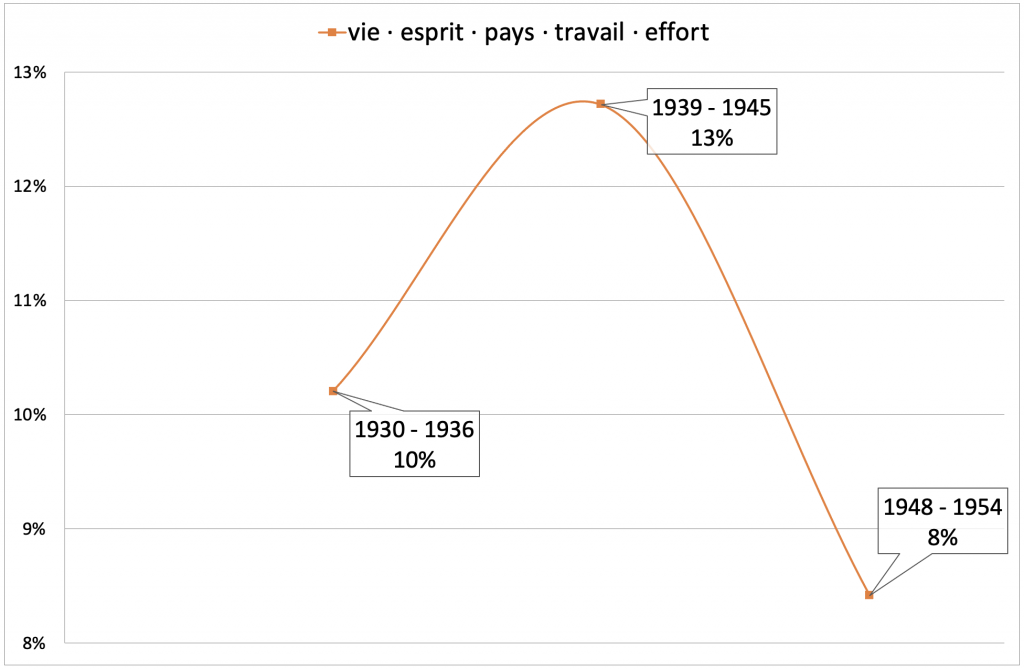

Pour “tourisme dans la presse”, nous avons sé- lectionné trois topics. Pour tous, on observe une augmentation pendant la guerre et une grande baisse après. Le topic “pays” est sur l’économie et l’industrie du pays. Le tourisme a toujours un impact économique, même hors guerre, mais on voit une volonté d’en informer le public. Il y a vo- lonté de montrer aux Suisses que leur tourisme a un impact positif sur l’économie. Cela se confirme avec le topic “vie”, à portée patriotique, avec l’ef- fort et l’esprit liés à la notion de pays. L’engage- ment dans l’économie est lié à l’effort de guerre. Il y a cette notion de solidarité et de soutien à son pays. Pays qui prend une place importante avec le dernier topic. Cela montre que spécifiquement durant la guerre, le tourisme est lié à l’élan pa- triote, maintenant l’économie et l’esprit suisse. Le slogan “les vacances des uns donnent du travail aux autres” illustre cela.

Pour “ski dans la presse”, nous voyons une augmentation du topic “vie” durant la guerre, redescendant après. Contrairement au graphe précédent, nous n’incluons pas le topic “pays” tant sa présence était faible. Cela confirme l’idée que le ski est mis en avant plus pour être un symbole patriotique que pour servir réellement au maintien de l’industrie touristique.

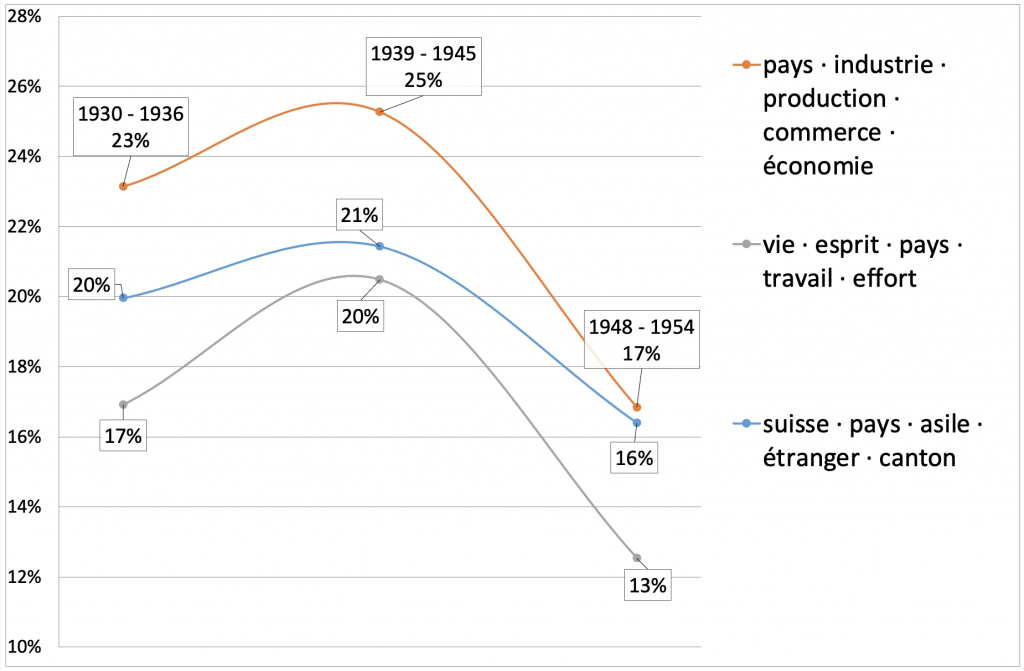

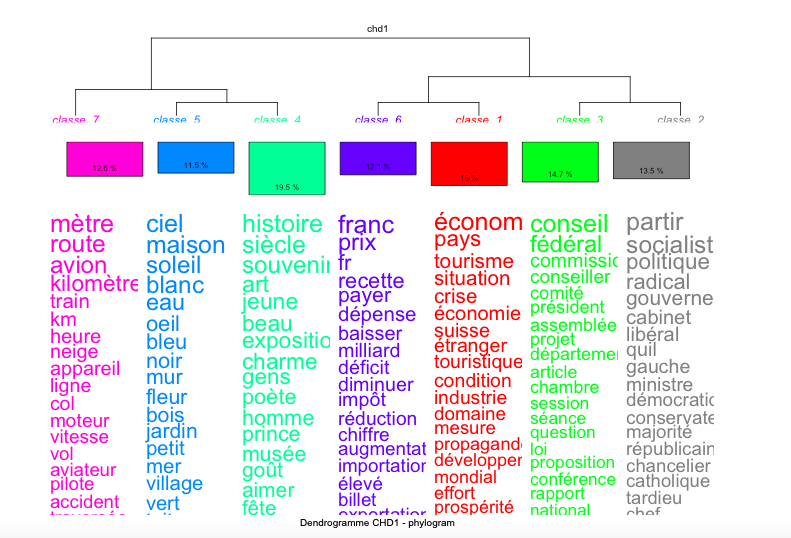

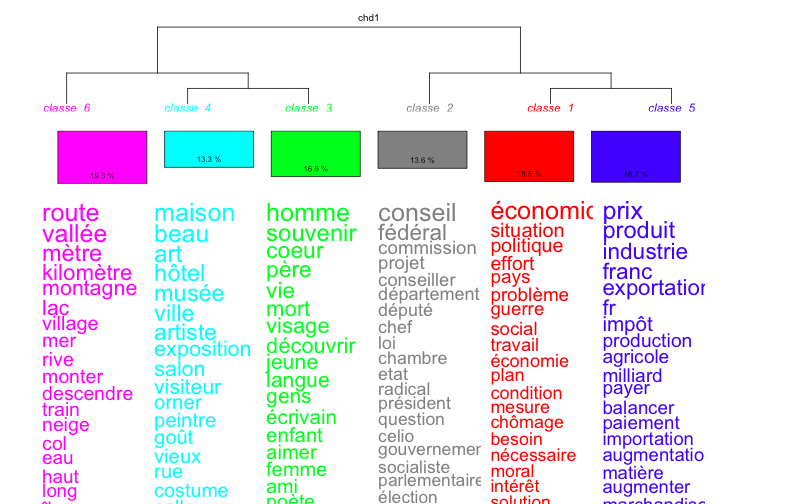

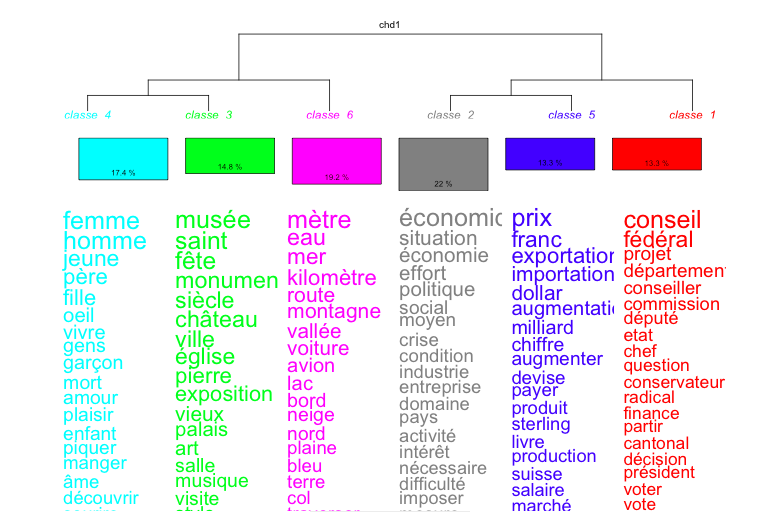

Analysons nos résultats Iramuteq. La classe sur l’économie revient dans les trois périodes mais avec un angle différent. En 1930-1936, la perspective est purement économique et industrielle, et mentionne l’étranger. Pendant et après la guerre, les mots “nécessaire”, “effort” et même “moral” (juste pendant) apparaissent. Cette classe est donc sur l’écono- mie mais la guerre y amène un aspect qui appelle directement au peuple.

La classe sur les mots “mètre” et “route” est intéressante. Elle est liée aux déplacements et à l’environnement. Avant et après, il y a “avion” et d’autres termes liés, montrant un tourisme à l’étranger. Pendant la guerre, cette classe décrit plus souvent l’environnement suisse. Après, la mise en avant de la mer montre encore un intérêt hors de la Suisse.

Ensuite, regardons les classes liées aux activités. En 39-45, elle est dominée par le mot “maison”, contrairement aux autres périodes où ce mot n’apparaît pas malgré la similarité du reste de la classe. Cela suggère des activités touristiques proches de la maison.

Enfin, la classe sur l’”homme” n’apparaît qu’à partir de la guerre. Le contenu est assez similaire, mais la hiérarchie des mots et le côté très masculin montrent plus le lien à la guerre. Pendant la guerre, cette catégorie semble faire référence à un hommage avec le côté “souvenir” et “mort”. Après, elle semble se référer plutôt à la famille et au fait d’être ensemble.

4. Conclusion

Notre analyse révèle tout d’abord que malgré une légère variation, il n’y a pas de changement quantitatif majeur dans la couverture des sujets liés au tourisme. Ensuite, elle montre comment la presse romande entre 1939 et 1945 évoque le tourisme indigène en mettant en avant divers types de vacances, notamment dans les publicités, et en adaptant leur promotion au contexte particulier. La guerre entraîne une baisse des mentions de lieux étrangers, soulignant ainsi un fort accent sur les destinations suisses. Le ski, mal- gré un environnement médiatique saturé par la guerre, maintient une place importante, montrant son rôle de symbole patriotique. Les articles sur le ski ne se contentent pas de promouvoir l’activité en tant qu’activité touristique mais véhiculent une image nationale forte, participant ainsi à l’effort de guerre. De manière générale, la promotion du tourisme devient très liée à la promotion de l’identité nationale, et le tourisme devient un outil de solidarité et de patriotisme.

Références

- E-periodica. Switzerland : offizielle Reisezeitschrift der Schweiz. 1940. url : https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=swz-003.

- Laurent Tissot. “Histoire du tourisme en Suisse au XIXe siècle. Les Anglais à la conquête de la Suisse”. In : Livreo-Alphil (2017).

- Cédric Humair et Laurent Tissot. “Le tourisme suisse et son rayonnement inter- national (XIXe-XXe s.) : “Switzerland, the playground of the world”. In : (2011).

- Laurent Tissot. “Tourism in Austria and Switzerland : Models of Development and Crises, 1880-1960”. In : (1998).

- Grégoire Schneider. “Comment renouveler l’hôtellerie au sortir de la guerre ? Une enquête de la Société suisse de crédit hôtelier (1943-1952)”. In : (2022).

- Cédric Humair et Laurent Tissot. “Le tourisme comme moteur du développement socioéconomique et vecteur du rayonnement international de la Suisse (xix-xxe siècles”. In : (2011).

- QUIN Grégory CALA Sébastien. “Le ski… un sport « alpin » et dirigé par des Suisses ?” In : Staps (2019). url : https://www.cairn.info/revue-staps-2019- 3-page-89.htm.

- Impresso. url : https://impresso-project.ch.

- Iramutek. url : https://iramuteq.org.

- La guerre et l’occupation allemande. url : https://www.mont-valerien.fr/en/ressources-historiques/le-mont-valerien-pendant-la-seconde-guerre-mondiale/la-guerre-et-loccupation-allemande/.