Introduction

Présentation du sujet et éléments contextuels

Ce travail a pour sujet les réfugiés en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. En examinant les archives de la presse de Suisse romande, nous allons voir comment ces personnes ont été accueillies entre bon cœur et ressources limitées.

La Suisse a depuis longtemps revendiqué être un pays d’asile, à la longue tradition humanitaire, mais en pratique, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, les mesures prises à l’égard des réfugiés ont écorné cette image. Plusieurs régimes d’asiles ont été mis en place durant cette période :

Concernant l’ensemble des réfugiés, à partir de 1931, suite à la récession, la loi sur les étrangers limite l’octroi de l’asile aux réfugiés persécutés pour des raisons politiques. Avec le déclenchement de la guerre en septembre 1939, expatriés et étrangers cherchent à se réfugier en Suisse[1]. Un arrêté publié le 17 octobre 1939 restreint l’accueil des réfugiés et les réfugiés illégaux doivent être renvoyés. Tous sont interdits de travailler, de mener des activités politiques ou encore d’avoir une attitude contraire à la neutralité. En cas d’entorse à ces règles, ils risquent l’expulsion [1][2]. En 1944, finalement, la situation tourne en faveur des Alliés, et le 12 juillet 1944[3] la Suisse s’ouvre formellement à tous les juifs puis en fin 1944 elle accueille toute personne physiquement menacée. Nous allons étudier comment la presse traite la question des réfugiés tout au long de cette période et au-delà. Il y a t-il des événements qui incitent une plus forte médiatisation des réfugiés ?

Il est important de consacrer une partie de notre questionnement pour les juifs qui ont été souvent discriminés en période de guerre et d’avant-guerre. Notamment en octobre 1938 suite à l’Anschluss, lorsque l’Allemagne et la Suisse apposent un tampon “J” sur les passeports juifs pour restreindre leur entrée en Suisse.[1] En octobre 1941, la solution finale est mise en place dans l’ensemble du Reich, puis dans les autres pays occupés par l’Axe. Des informations à ce sujet arrivent en Suisse par différents canaux dès la fin de 1941 [3]. Ce qui provoque une augmentation du nombre de réfugiés clandestins en 1942, ou on recense 54 réfugiés clandestins en avril contre 243 en juillet [1]. Cela pousse, le 13 août 1942, la division de la police à publier une circulaire plus stricte concernant le refoulement des réfugiés. Mais comment la presse relaie-elle ces informations? La question des réfugiés juifs est-elle réellement plus abordée durant cette période ? En 1944, lors de l’assouplissement des mesures, comment la presse réagit-elle ?

Les refoulements sont mentionnés plusieurs fois dans les lois et circulaires, nous allons étudier s’il s’agissait d’un sujet abordé dans la presse et si oui dans quel contexte.

Informations sur le corpus et les ressources bibliographiques

Notre travail analysera les articles de tous les journaux de Suisse romande disponibles sur Impresso pour la période étudiée. Cette décision correspond à une plus large variété d’opinions politiques et de types d’articles, cependant cela signifie qu’il y a de nombreux doublons dans notre corpus. La période qui intéresse est celle entourant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc réduit notre recherche aux articles parus entre 1929 et 1955. Nous avons pris une période de 10 ans avant et après pour deux raisons. Premièrement, comme vu dans l’introduction, un certain nombre d’événements significatifs dans le contexte des réfugiés se sont passés avant le début de la guerre proprement dite. Deuxièmement, nous voulions pouvoir comparer l’avant, le pendant et l’après pour voir s’il y avait des changements sur les articles écrits. Pour resserrer le corpus initial et commencer à avoir des résultats pertinent, nous avons également opté pour des topics. Le premier, étant le plus logique, inclut ” guerre · paix · pays · peuple · politique “. Les autres topics nécessitent peut-être plus d’explications. Par exemple, le topic “pays · peuple · régime · liberté · parti” nous semblait pertinent car la notion de “peuple” est centrale à cette question, et bien que “régime” soit moins directement lié, il reste important. Le topic “suisse · pays · asile · étranger · canton ” a été sélectionné car il serait dommage d’éliminer les articles relatifs à l’asile et aux étrangers dans une étude sur l’accueil des réfugiés. De même, le topic “gouvernement · conférence · accord · question · traité” a été retenu car de nombreux accords, conférences et traités concernant l’accueil des réfugiés en Suisse ont eu lieu durant la période étudiée

Méthodologie

Couverture médiatique des réfugiés

Choix effectués

Partant du corpus général, différents mots clés ont été testés pour isoler les articles parlant des réfugiés en Suisse ou à la frontière suisse. Les mots testés étaient réfugiés, étranger et droit d’asile ainsi que les mots de la même famille ou pouvant découler d’erreurs d’OCR. Les topics ont de même été inspectés. Le point déterminant pour le choix définitif a été d’avoir des articles concernant les réfugiés en Suisse, mais également d’avoir une quantité suffisante pour avoir des résultats pertinents, tout en restant avec des temps de traitements raisonnables.

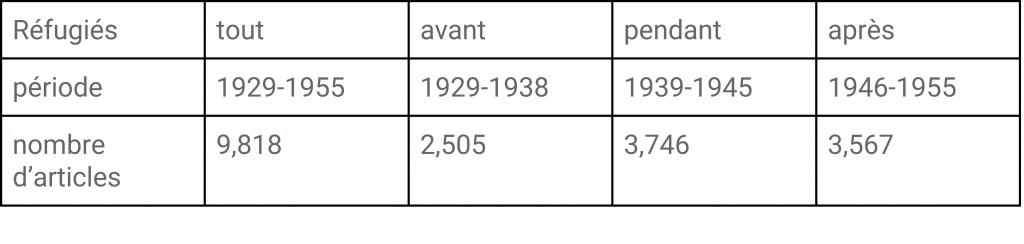

Résumé des corpus finaux

Finalement, il a été décidé d’utiliser les mots clés asile, réfugiés, asiie et réfugié ainsi que le topic [suisse · pays · asile · étranger · canton]. En plus de ce corpus, nous avons décidé de le comparer à ses sous-corpus en fonction de la période (avant 1939, pendant la guerre et après 1945) pour voir si le thème des articles évoluait. Le tableau 1 montre les différentes périodes ainsi que le nombre d’articles correspondant.

Le cas des juifs

Dans un premier temps, nous avons utilisé uniquement les termes “accueil” et “réfugiés” en ajoutant les variations possibles dues aux erreurs d’OCR. Cette approche diminuait fortement le nombre d’articles, et l’ajout des termes spécifiques pour désigner les juifs n’améliorent pas la situation. Nous avons donc décidé d’élargir notre recherche en incluant des termes comme “passer”, “entrer”, “émigrer” pour obtenir plus de résultats tout en restant dans le cadre de notre question initiale, à savoir comparer le traitement des réfugiés juifs à celui des autres réfugiés dans la presse suisse.

Le corpus final choisi est trié en utilisant 12 termes pour désigner les réfugiés et 16 termes pour désigner l’accueil. Ce corpus est divisé en deux sous-corpus: l’un incluant les termes relatifs aux juifs, l’autre les excluant.

La question des refoulements

Choix effectués:

Concernant les refoulements, partant du corpus général, les mots clés testés étaient essentiellement les mots de la famille de refoulés. Le point déterminant a été de ne pas avoir d’articles couvrant des refoulements d’eau ni de refoulement à la frontière espagnole par exemple, ce qui nous a poussés à également restreindre les topics pour ne concerner uniquement la Suisse.

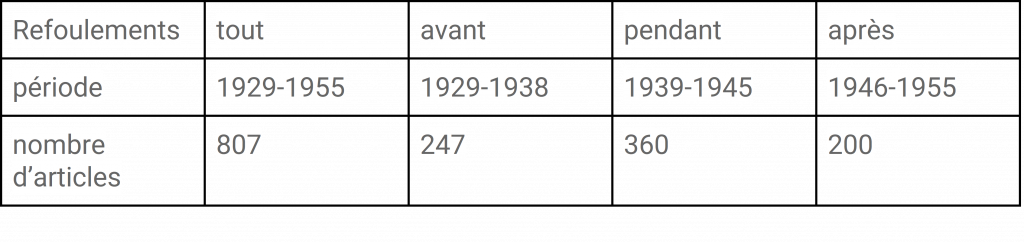

Résumé des corpus finaux:

Finalement, il a été décidé d’utiliser le corpus contenant les mots clés “refoulement, refoulements, refoule, refoulée, refoulée, refoulé, refoulées, refoulant, refoulait, refouler” et le topic [suisse · pays · asile · étranger · canton]. En plus de ce corpus, nous avons décidé de le comparer aux sous-corpus en fonction de la période (avant 1939, pendant la guerre et après 1945) pour voir si le thème des articles évoluait. Le tableau 2 montre les différentes périodes ainsi que le nombre d’articles correspondant.

Résultats et interprétation

Couverture médiatique des réfugiés

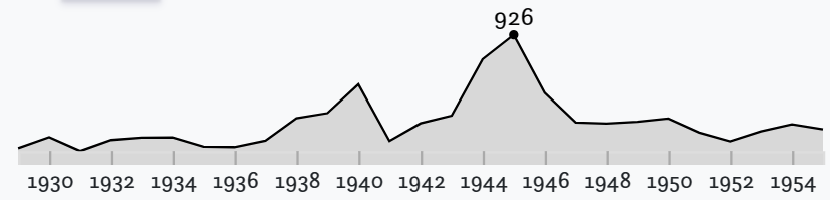

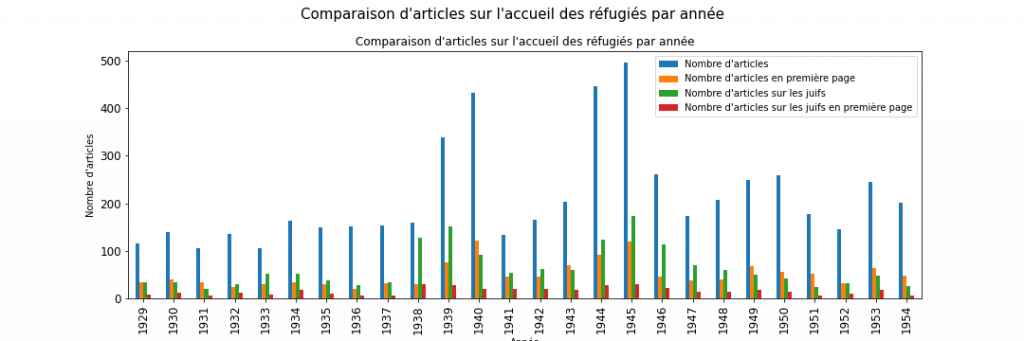

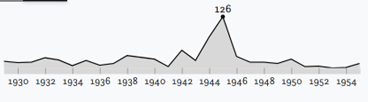

La Figure 1 nous montre que les réfugiés sont bien un sujet de discussion dans la presse suisse. De 1929 à 1937, le nombre d’articles est relativement constant, puis il augmente avant d’atteindre un premier pic en 1940, le nombre de mentions des termes recherchés étant élevé spécifiquement dans les premiers jours de juin 1940. Ensuite, un léger recul a lieu, avant d’atteindre le maximum d’occurrences en 1945, plus précisément mi-avril 1945, le nombre d’articles diminue ensuite. La première partie de juin 1940 correspond à l’envahissement de la France par les armées allemandes, les journaux font état à ce moment-là de l’arrivée massive de réfugiés français. Avril 1945, au contraire, marque la fin de la guerre et il s’agit de l’arrivée de réfugiés faisant partie du camp des perdants.

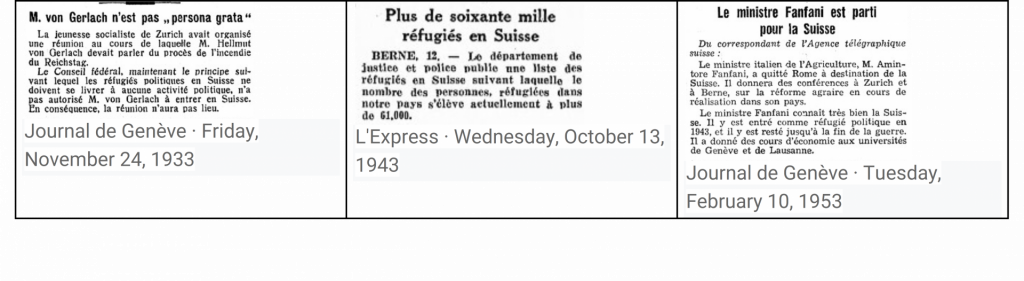

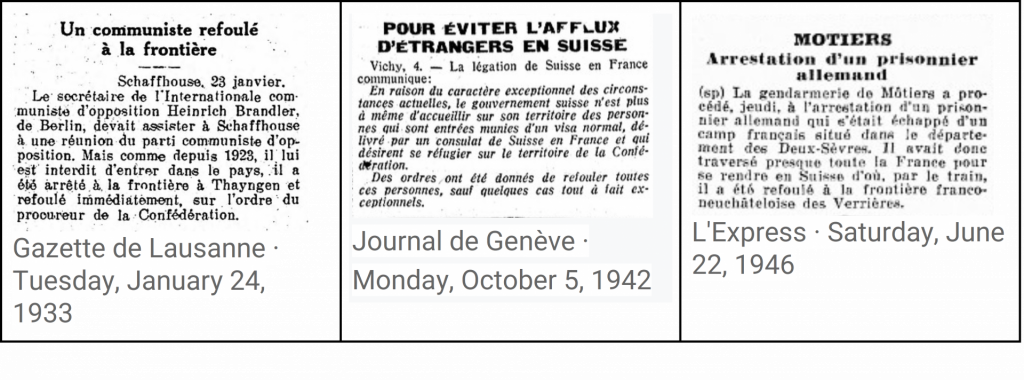

L’analyse d’une sélection d’articles révèle que jusqu’en 1945, les articles abordent réellement le sujet du réfugié en Suisse, comme observé dans les 2 premiers articles de Figure 3. Après la guerre, il s’agit davantage de commémoration ou de qualification pour une personne mentionnée dans un contexte différent, comme c’est le cas dans le 3e article de Figure 3.

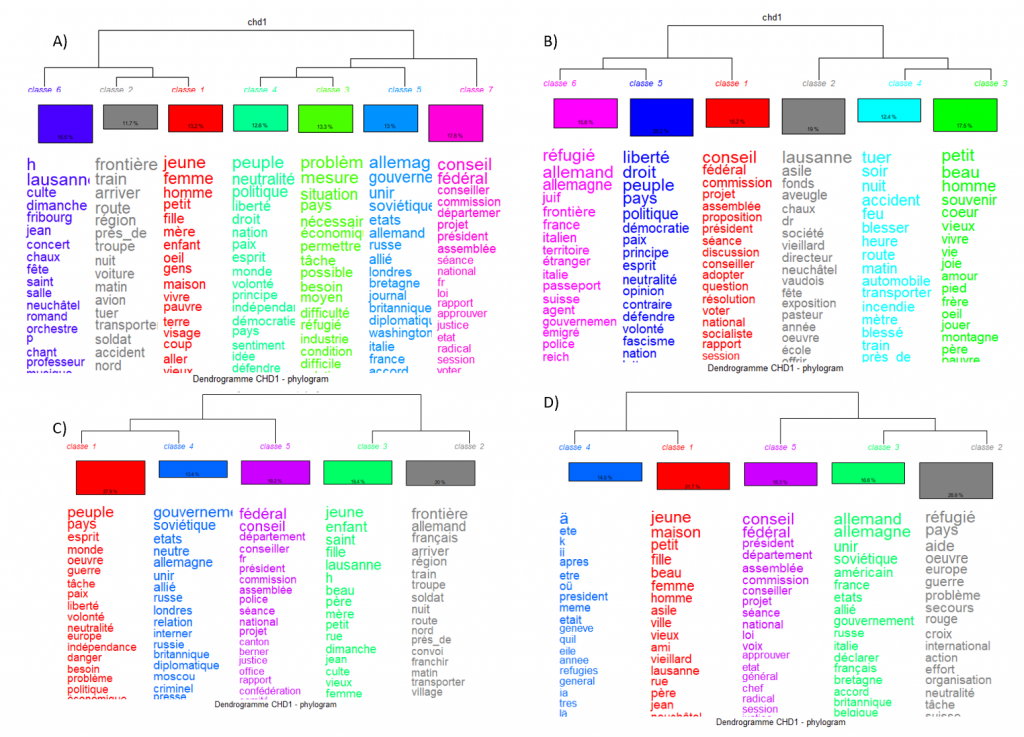

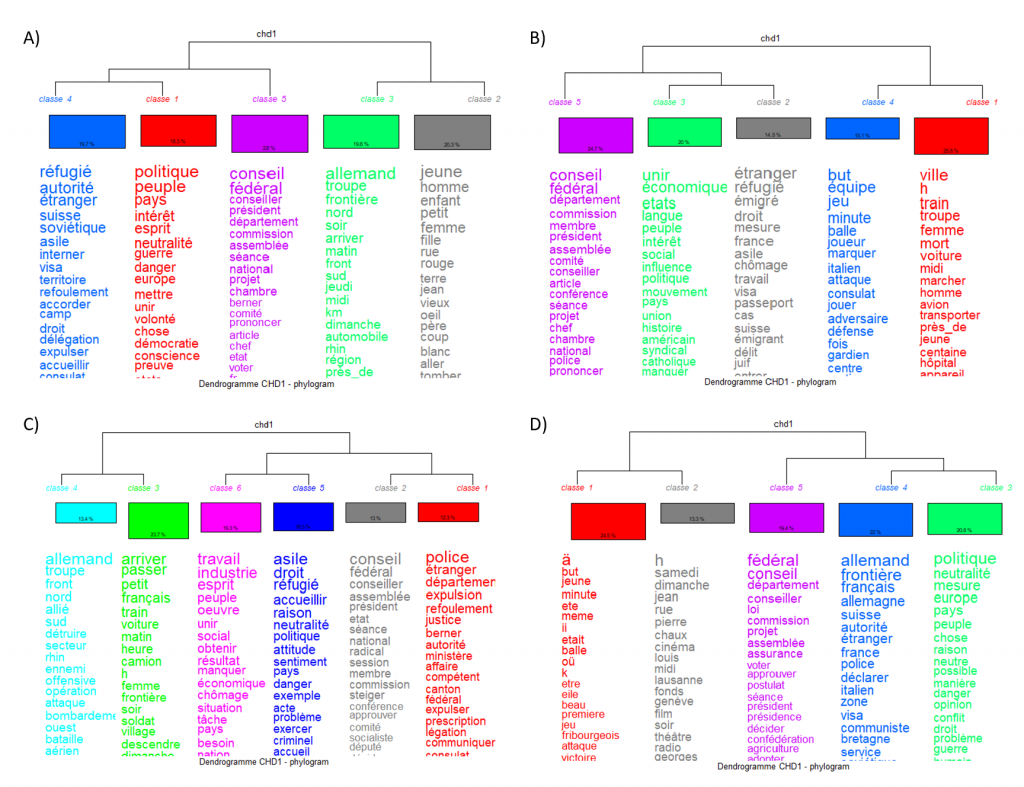

Les topics faits par iramuteq, comme illustré dans Figure 2, permettent de voir que Les principaux thèmes sont assez similaires, car tous portent sur un thème de caractérisation (jeune, fille, enfant), un thème de nationalité (aussi caractérisation donc), principalement allemand, ainsi que des lieux (train, route, nuit). Il y a bien sûr toujours celui sur la politique suisse (conseil fédéral). Plus intéressant, il y a un thème humaniste/pacifiste aussi présent dans chaque corpus avec des mots comme neutralité, liberté, réfugié, droit. Le seul thème restant non mentionné fait partie du corpus “avant” et comprend le mot asile qui pourrait être intéressant, mais les autres mots montrent qu’il s’agit plutôt d’asile pour les vieux/malades, il s’agit donc d’articles parasites.

Les topics fait par iramuteq, comme illustré dans Figure 2, permettent de voir que Les principaux thèmes sont assez similaires, car tous portent sur un thème de caractérisation (jeune, fille, enfant), un thème de nationalité (aussi caractérisation donc), principalement allemand, ainsi que des lieux (train, route, nuit). Il y a bien sûr toujours celui sur la politique suisse (conseil fédéral). Plus intéressant, il y a un thème humaniste/pacifiste aussi présent dans chaque corpus avec des mots comme neutralité, liberté, réfugié, droit. Le seul thème restant non mentionné fait partie du corpus “avant” et comprend le mot asile qui pourrait être intéressant, mais les autres mots montrent qu’il s’agit plutôt d’asile pour les vieux/malades, il s’agit donc d’articles parasites.

Le cas des juifs

Concernant les juifs, le premier graphique illustre le nombre d’articles sur l’accueil des réfugiés juifs et non-juifs, ainsi que leur présence en première page. Il apparaît que les quatre catégories d’articles suivent généralement une tendance similaire.(fig. 4)

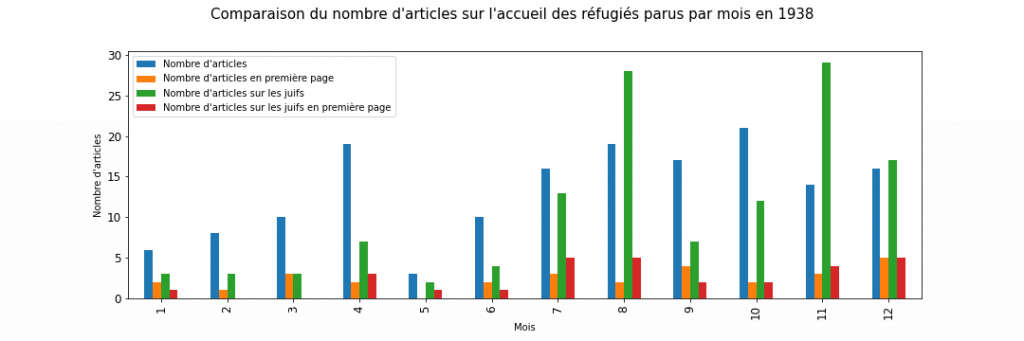

Une première date clé est octobre 1938, avec l’apparition du tampon “j”, justifiant un examen attentif des mentions des juifs dans la presse cette année-là. On remarque que la question des juifs est largement discutée par la presse suisse en 1938, notamment en août, novembre et décembre. Cela suggère que la censure était moins présente cette année-là comparée aux années suivantes pendant la guerre.(fig.5)

Néanmoins, on remarque que la question des réfugiés a pris de l’importance au début de la guerre, atteignant un sommet en 1940. Pour les réfugiés juifs, cette attention s’estompe dès 1939, probablement en raison de la censure.(fig.4)

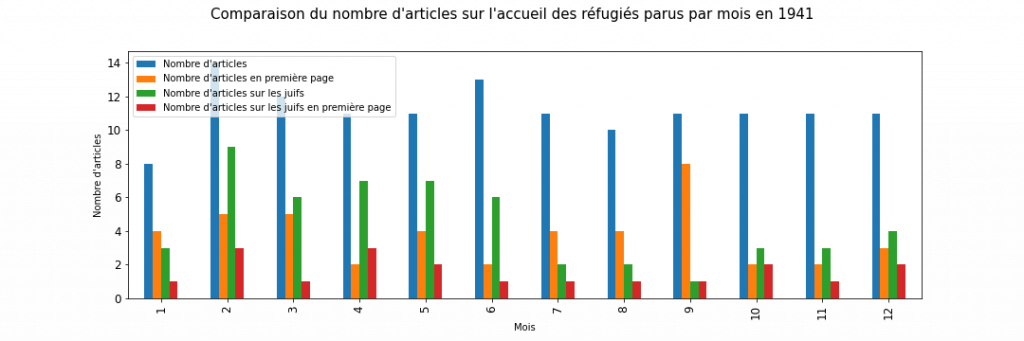

Bien que l’introduction mentionne l’arrivée des informations sur la solution finale dès la fin 1941, le nombre d’articles sur les juifs cette année-là est moins élevé que prévu. (fig.4) Ce point mérite une analyse d’un graphique similaire, mais plus détaillé, couvrant la période de 1941.(fig.6)

Bien que l’introduction mentionne l’arrivée des informations sur la solution finale dès la fin 1941, le nombre d’articles sur les juifs cette année-là est moins élevé que prévu. (fig.4) Ce point mérite une analyse d’un graphique similaire, mais plus détaillé, couvrant la période de 1941.(fig.6)

Le graphique comparant le nombre d’articles publiés en 1941 montre clairement l’effet de la censure, notamment en juillet, août et septembre où les réfugiés juifs sont presque absents des publications. On observe cependant une augmentation du nombre d’articles en fin d’année, bien que leur quantité soit réduite de moitié par rapport au début de l’année. Nous observons aussi que la censure touche bien plus les juifs que les non-juifs.(fig.6)

Si l’on revient au premier graphique, on constate un léger pic des articles sur les juifs, qui correspond à la fin de la guerre en 1944, période durant laquelle toute personne physiquement menacée était autorisée à entrer en Suisse. Cette augmentation coïncide avec la libération des camps de concentration et une prise de conscience accrue des horreurs de l’Holocauste, expliquant pourquoi les articles sur les juifs augmentent à ce moment-là.(fig.4)

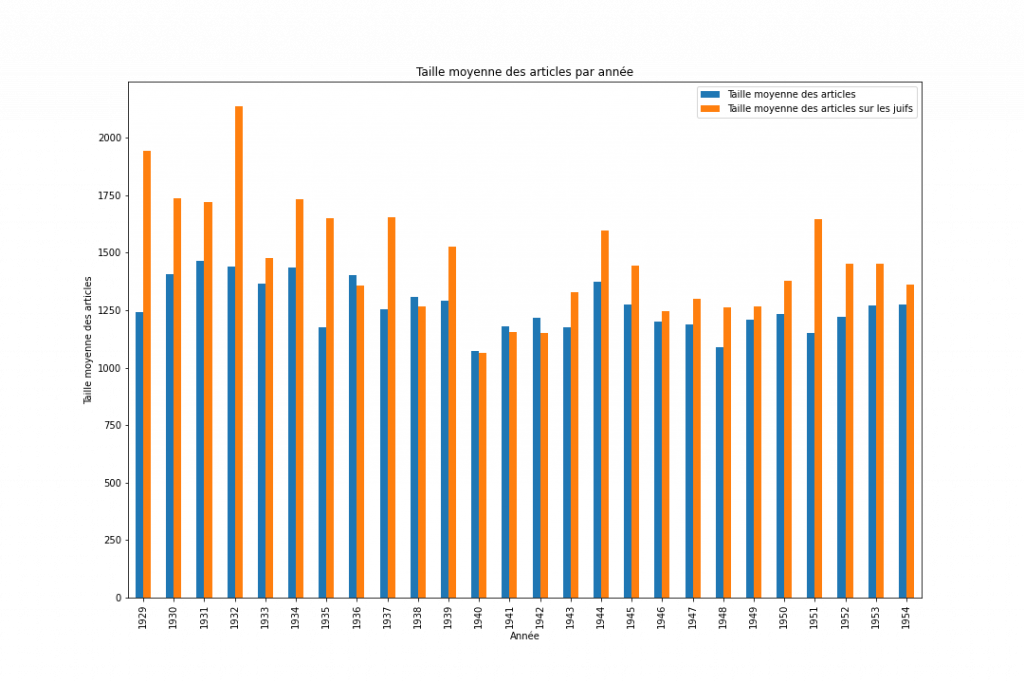

Quant à la longueur des articles, ceux concernant les juifs sont en moyenne plus longs jusqu’en 1940, bien que cela ne compense pas le faible nombre d’articles publiés. Les articles sur les juifs étaient particulièrement longs au début de la guerre, mais la longueur moyenne ne varie pas suffisamment pour en tirer des conclusions significatives. Cela pourrait indiquer une tentative des journalistes de fournir des analyses plus approfondies ou de contourner la censure en offrant des articles plus détaillés lorsqu’ils pouvaient publier sur ce sujet sensible.(fig 7)

La question des refoulements

Ces résultats nous permettent de voir que la presse parle en effet des refoulements effectués aux frontières. Figure 8 montre que si la question est assez présente depuis le début de la période, elle est prédominante en 1945, précisément fin avril-début mai, au contraire, elle disparaît relativement rapidement après la fin de la guerre. Là encore la période maximale, et en particulier le 28 avril, correspond à une période des soldats alliés et des forces de l’Axe en mouvement dans toute l’Europe et qui ont régulièrement essayé de rentrer en Suisse avant de se faire refouler.

L’étude d’une sélection d’articles, comme présenté en Figure 9, montre des tensions économiques puis politiques menant à des expulsions et refoulements sur toute la période étudiée (en Suisse et ailleurs). Les topics d’Iramuteq (Figure 10) sont très intéressants, en effet, les quatre corpus ont un thème sur la politique suisse dominé par les mots conseil fédéral, normal pour ce sujet éminemment politique. Également prévisibles sont les 4 thèmes de la guerre, dominés par les mots troupe, front, allemand. Les 2 thèmes pertinents restants du corpus “avant” pourraient avoir comme titre politique internationale et politique des réfugiés. À titre de comparaison, le “pendant” aborde un sujet de politique intérieure et deux sujets de politique des réfugiés. Le seul sujet pertinent restant du corpus “après” concerne la politique européenne/internationale. Finalement, le corpus complet montre des thèmes de politique internationale et de politique des réfugiés. Cela montre bien l’évolution des préoccupations. Il y a également quelques mots plus qualitatifs intéressants à relever dans les thèmes de réfugiés : égard, droit, justice, neutralité, sentiment, juif !

Conclusion

Notre travail consistait à comprendre la dynamique complexe de l’accueil des réfugiés en Suisse à travers le prisme de la presse romande. Il s’est heurté à divers obstacles en ce qui concerne les interfaces et les données numériques. Ces problèmes résultent à la fois de l’accès aux données et des décisions que nous avons dû prendre pour réduire notre corpus à une taille acceptable pour les logiciels utilisés. Ces obstacles reflètent les lacunes et les préjugés que peuvent avoir les outils numériques et la prudence qui doit être toujours présente lors de leur utilisation dans le domaine de la recherche.

L’utilisation de visualisations est centrale dans ce projet car elles permettent de voir les phénomènes étudiés. Comme le proverbe le dit, une image vaut mille mots. Cependant, elles ont également des limites. La principale limite des visualisations est de faire une visualisation assez simple pour qu’elle puisse être comprise tout en gardant un certain nombre de détails pour apporter des informations intéressantes. Les visualisations sont subjectives car nous ne pouvons pas tout montrer et sommes donc obligés de sélectionner des mots clefs afin de les générer. Ces termes peuvent être présents dans le texte sans être réellement liés à l’ensemble de l’article.

Bibliographie

- Rapport final de la Commission Indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre Mondialhttps://uek.ch/fr/index.htm

- AFS, Archives fédérales suisses. « Rapports sur la politique d’asile menée durant la Seconde Guerre mondiale ». Consulté le 13 décembre 2023.https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/service—publikationen/verwaltungsgeschichte/quellen/fluechtlingspolitik-zweiter-weltkrieg–rechenschaftsberichte.html.

- Fredj, Jacques, éd. « La Suisse face au génocide: nouvelles recherches et perspectives: actes du colloque du 4 février 2018, Mémorial de la Shoah, Paris ». Revue d’histoire de la Shoah, Revue d’histoire de la Shoah n ° 210 (octobre 2019), 2019. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-shoah-2019-1.htm

- Edelstein, Francine, « La presse suisse pendant la Seconde Guerre mondiale face à la Shoah », Revue d’Histoire de la Shoah, 2015/2 (N° 203), p. 123-148. DOI : 10.3917/rhsho.203.0123. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-shoah-2015-2-page-123.htm

- ‘Rapport’, Les Archives d’Etat de Genève. Accessed: May 8, 2024. [Online]. Available: https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/rapport/ hls-dhs-dss.ch. « Réfugiés ». Consulté le 5 novembre 2023.

- https://hls-dhs-dss.ch/articles/016388/2016-01-07/.