Matthieu Decotignie, Patrick Gilliard

Introduction

Contextualisation

Consciente des tensions croissantes en Europe dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse se prépare activement dès 1937 à affronter les perturbations économiques susceptibles de surgir avec un conflit imminent. Tirant les leçons de la Première Guerre mondiale, durant laquelle le pays a été confronté à de graves pénuries alimentaires et économiques causées par un manque d’anticipation et l’instauration tardive de mesures de rationnement en 1917. Le gouvernement suisse anticipe la nécessité d’une planification rigoureuse.

Dès 1937, le gouvernement suisse prend d’ambitieuses mesures visant à accroître l’autosuffisance alimentaire et à préparer l’approvisionnement de la population en cas de guerre. La population est rapidement encouragée à constituer des réserves alimentaires pour tenir plusieurs mois . La Centrale Fédérale de l’économie de guerre est mise en place en 1937; elle s’occupe de surveiller les prix, d’encourager la production (Plan Wahlen), et de gérer le rationnement au travers de l’Office fédéral de Guerre pour l’Alimentation (OGA) .

Dès le début de la guerre, en octobre 1939, l’OGA met en place une liste des produits rationnés, contenant notamment le sucre, plusieurs produits à base de céréales et l’huile. En 1941, deux « jours sans viande » par semaine sont instaurés pour la population suisse, puis, en 1942, les œufs et la viande rejoignent la liste des produits rationnés. Tout au long de la guerre et jusqu’en 1948, l’OGA adapte constamment sa liste de ressources rationnées en fonction de la tension sur les produits. Cette réactivité et cette prévoyance ont permis à la Suisse de préserver son autonomie et sa stabilité durant et après le conflit mondial.

Contrairement à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale a entraîné la nécessité d’un rationnement alimentaire strict, transformant ce qui était une mesure préventive en une composante essentielle de la vie quotidienne des citoyens suisses de 1939 à 1948. L’examen minutieux de la presse et de la radio de l’époque offre un éclairage unique sur la perception de ces mesures de rationnement par la population suisse et sur la gestion du pays en cette époque troublée. Notre étude se propose d’analyser en profondeur la politique de rationnement à travers le prisme des médias, et ainsi de tenter de dévoiler les dynamiques entre les décisions gouvernementales, leur réception par la population, et le rôle déterminant de la presse dans le tissu de ces interactions. Cette réflexion historique contribue à une compréhension de l’identité nationale suisse, forgée à travers les épreuves et les résiliences de la période de guerre.

Problématiques

Notre étude se propose d’analyser le rôle de la presse dans la diffusion et la perception des politiques de rationnement en Suisse. Nous cherchons à comprendre comment ces politiques ont été communiquées par les autorités et reçues par le public, tout en mettant en lumière les différences potentielles dans leur couverture médiatique entre les régions francophones et germanophones. En parallèle, cette recherche vise à réaliser des comparaisons avec le traitement médiatique du rationnement lors de la Première Guerre mondiale, afin de mettre en lumière les différences dans les politiques de rationnement et les leçons tirées de la Première Guerre mondiale.

De quelle manière les restrictions et les pénuries ont-elles

influencé les pratiques culinaires et les habitudes alimentaires en

Suisse ?Comment la couverture et la représentation des politiques de

rationnement ont-elles varié dans la presse entre la Suisse romande et

la Suisse alémanique ?Quels sont les parallèles et les contrastes entre le traitement

médiatique du rationnement durant la Seconde Guerre mondiale et celui de

la Première Guerre mondiale, et que révèlent-ils ?

Méthodologie

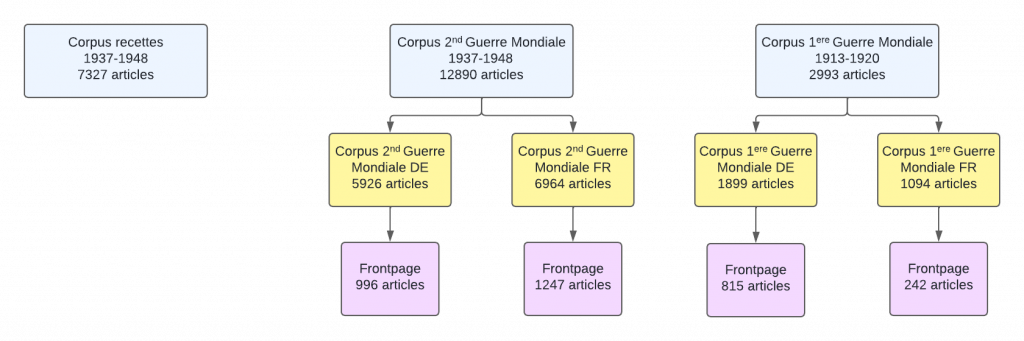

Construction du corpus

Nous avons utilisé l’outil Impresso 1

pour construire nos corpus. Impresso est un outil numérique permettant

de fouiller et d’analyser de manière systématique les archives de

journaux numérisés.

Pour cette étude, nous avons sélectionné uniquement des articles de

presse suisse pour nos trois corpus.

Pour répondre à la première question, nous avons créé un premier

corpus, intitulé “Corpus recettes”, qui contient des articles publiés

entre 1937 et fin 1948. Nous avons utilisé les termes de recherche

suivants : “recette”, “potage”, “tarte”, “soupe” et “gâteau”. Afin de

réduire les faux positifs, tels que les articles utilisant le mot

“recette” dans un contexte économique, et de ne sélectionner que les

recettes de cuisine, nous avons appliqué le filtre par topic “café · vin

· beurre · pain · eau.

Pour répondre à notre seconde question, notre deuxième corpus

sélectionne des articles traitant des questions relatives au

rationnement, en utilisant les mots clés suivants : “Rationnement”,

“Ration”, “Pénurie”, “Office fédéral de Guerre pour l’Alimentation

(OGA)”, “Ticket de rationnement”, et “Famine”, ainsi que leurs

équivalents en allemand (par exemple, “Bundeskriegsamt für Ernährung”

pour l’OGA).

Pour cibler uniquement les articles concernant la Seconde Guerre

mondiale, nous avons restreint la période de publication entre 1937 et

1948. Cette plage temporelle légèrement élargie nous permet d’inclure la

période de préparation, tout en capturant le maintien des politiques de

rationnement après la fin du conflit.

Pour éviter les erreurs d’OLR, où certains articles sont mal délimités,

nous avons exclu certains sujets non pertinents, par exemple,

“ausstellung · kunst · künstler · galerie · museum”. Dans le but de

comparer la presse romande à celle alémanique, ce corpus a été subdivisé

en deux parties : l’une comprenant les titres de langue française,

“Corpus Seconde Guerre mondiale FR”, et l’autre les titres de langue

allemande, “Corpus Seconde Guerre mondiale DE”. Pour comprendre le rôle

de la presse dans la communication des politiques de rationnement et

déterminer quelles informations étaient prioritairement transmises, nous

travaillerons également sur des sous-corpus encore plus restreints, ne

contenant que les articles de première page.

Pour répondre à notre troisième question, et ainsi comparer le

traitement médiatique du rationnement entre la Première et la Seconde

Guerre mondiale, nous avons utilisé une méthode similaire pour

constituer ce dernier corpus. Nous avons réutilisé la liste de mots clés

du Corpus Deuxième Guerre mondiale, en l’adaptant au contexte de la

période concernée, incluant notamment “Ticket de rationnement”,

“Famine”, “Disette”, ainsi que leurs équivalents en allemand.

Ensuite, nous avons limité la période de publication entre 1913 et 1920,

tout en retirant certains sujets non pertinents (par exemple : “london ·

armee · angriff · luftwaffe · general”). Comme pour le corpus précédent,

celui-ci a été divisé en deux parties : l’une contenant la presse

romande, “Corpus Première Guerre mondiale FR”, et l’autre la presse

alémanique, “Corpus Première Guerre mondiale DE”.

Pour une analyse plus précise, ces corpus ont également été subdivisés

en sous-corpus plus restreints, ne contenant que les articles de

première page. En analysant les articles en “frontpage”, nous pourrons

comprendre quelles informations étaient mises en avant, révélant les

priorités et les préoccupations de l’époque.

Outils utilisés

Pour mener à bien une analyse approfondie de nos corpus, nous avons utilisé une approche combinant l’analyse statistique, sémantique et de sentiments. Nous avons principalement utilisé le logiciel Iramuteq 2 afin d’extraire les mots apparaissant le plus et d’analyser les thématiques globales de nos corpus. En complément de l’analyse statistique, nous avons utilisé le modèle d’analyse de sentiment “citizenlab/twitter-xlm-roberta-base-sentiment-finetunned”3. En raison des limites de l’outil, nous appliquerons l’analyse de sentiments uniquement sur les titres des articles.

Analyses

Habitudes alimentaires

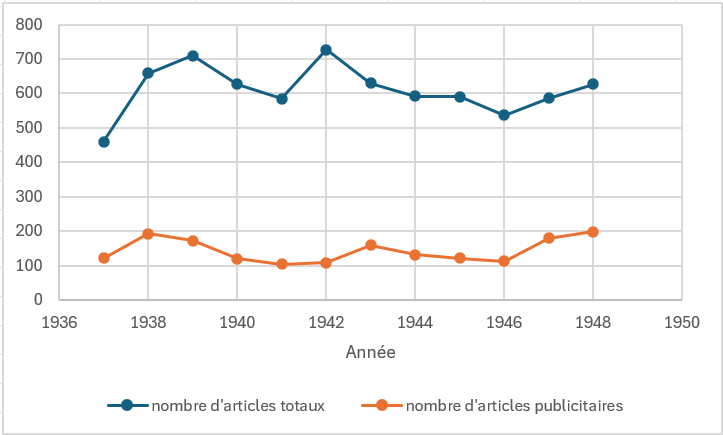

Nous avons entamé notre analyse en appliquant avec Iramuteq une étude

statistique annuelle sur les articles publiés entre 1937 et 1948, ce qui

nous a permis d’obtenir la fréquence d’utilisation de chaque terme. En

observant les termes majoritaires chaque année, nous avons identifié

quelques ingrédients récurrents : pommes, terre, viande, beurre, lait,

sucre, pain, légumes et fruits. Pour plus de clarté, nous avons décidé

de conserver uniquement le terme “terre” pour représenter les pommes de

terre. Nous avons mesuré chaque année la fréquence de mentions de ces

aliments.

année sur le “Corpus recettes

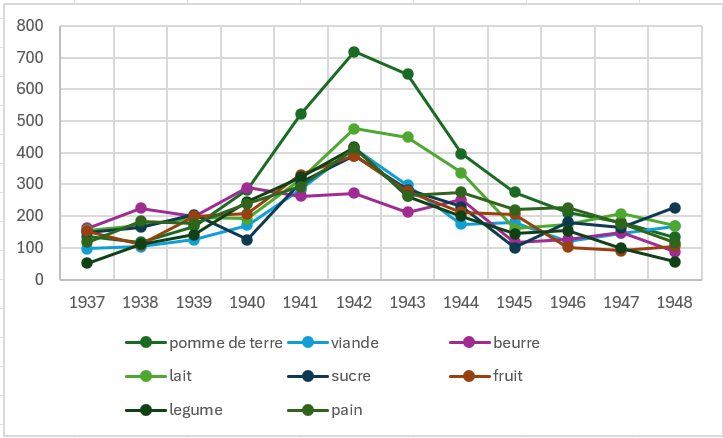

En examinant la figure de gauche ci-dessus, on observe que les années 1939 et 1942 présentent un nombre d’articles plus élevé. Cependant, l’augmentation du nombre d’articles en 1939 ne se traduit pas par une augmentation significative des occurrences d’ingrédients, contrairement à 1942. En analysant les types d’articles dans notre corpus, nous remarquons une diminution du nombre d’articles publicitaires pendant la guerre, ce qui peut expliquer cette différence.

La figure de droite ci-dessus montre une augmentation de la fréquence d’apparition des ingrédients entre 1940 et 1945, avec un pic en 1942, avant un retour aux valeurs d’avant-guerre. On observe en particulier une nette augmentation de l’occurrence des pommes de terre, qui se démarque nettement des autres ingrédients. Cela indique qu’au cours de la guerre, les Suisses ont davantage cuisiné en se concentrant sur les pommes de terre. Cette importante disparité peut s’expliquer par le plan Wahlen, qui augmenta fortement la production suisse de pomme de terre.

Une autre observation concerne les ingrédients rationnés comme le

beurre, le lait et la viande. Leur pic d’occurrence correspond à l’année

où leur rationnement a été instauré : 1940 pour le beurre, 1942 pour la

viande et 1943 pour le lait. Cela suggère que les journaux fournissaient

des idées de recettes à la population pour leur montrer comment

maximiser l’utilisation des ingrédients disponibles. Ces recettes

permettaient aux Suisses de varier leur préparation culinaire malgré les

restrictions et les pénuries.

Comparaison dans la couverture du rationnement entre la Suisse romande et alémanique

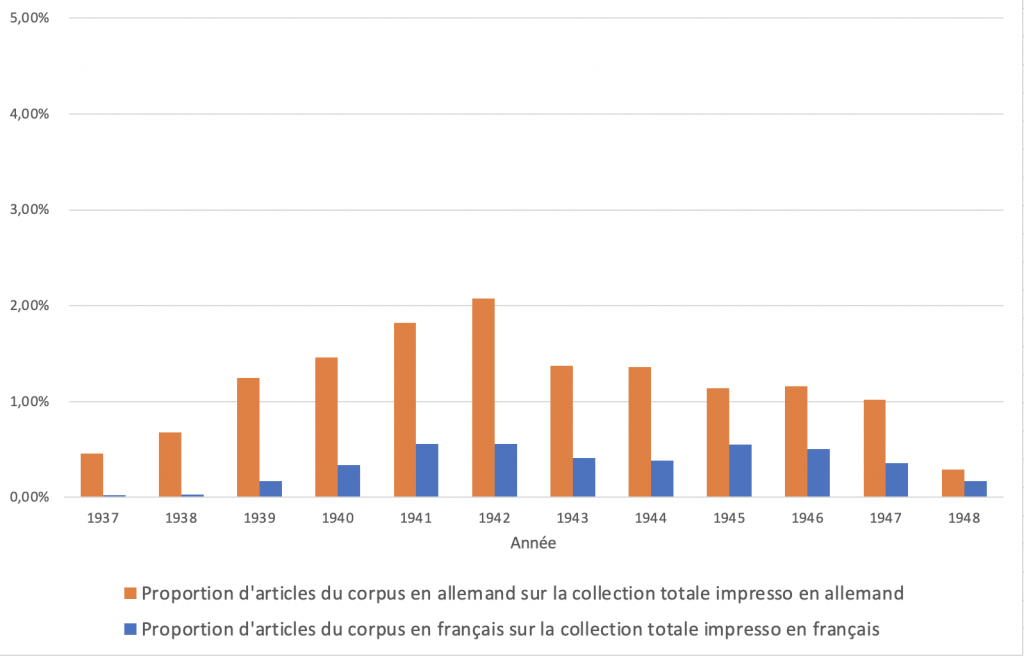

Nous avons initialement procédé à une analyse statistique de nos deux corpus, “Corpus 2nd Guerre Mondiale FR” et “Corpus 2nd Guerre Mondiale DE”, pour contextualiser le volume d’articles dans ces collections par rapport à l’ensemble de la base de données Impresso pour les mêmes périodes et langues (voir la figure ci-dessous). Notre étude révèle que le sujet du rationnement est abordé proportionnellement bien plus fréquemment en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, avec une fréquence moyenne six fois supérieure, indiquant un intérêt plus prononcé pour les informations liées au rationnement dans cette région.

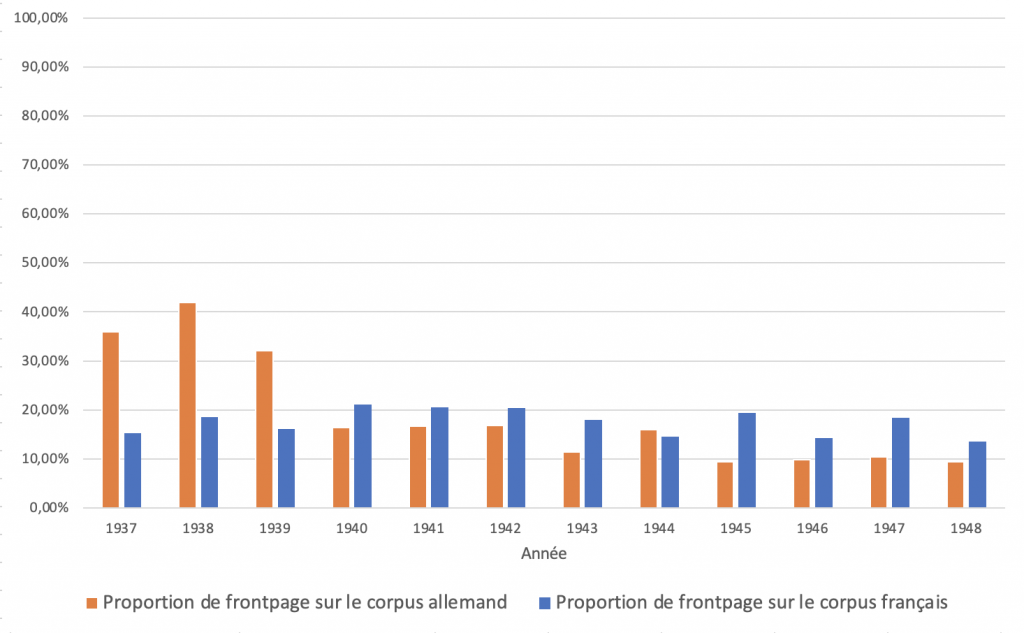

Par ailleurs, il est notable que, proportionnellement, un plus grand nombre d’articles apparaissent en première page dans la presse romande. Cela suggère que le rationnement y soit principalement discuté lors d’événements majeurs ou de nouvelles cruciales liées à cette thématique.

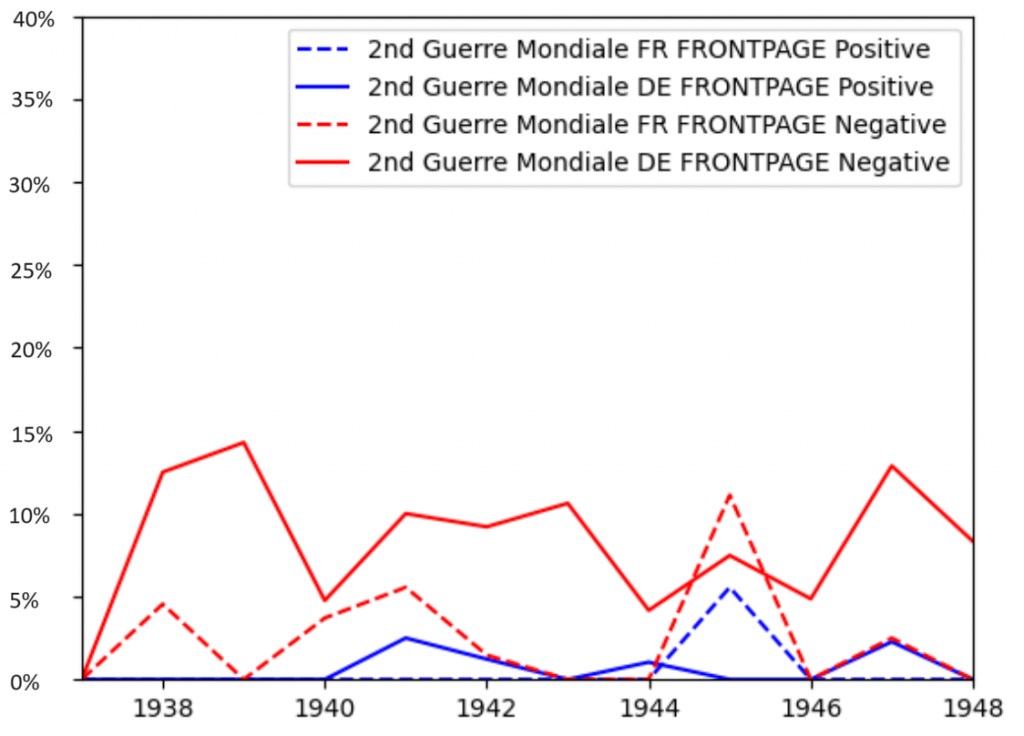

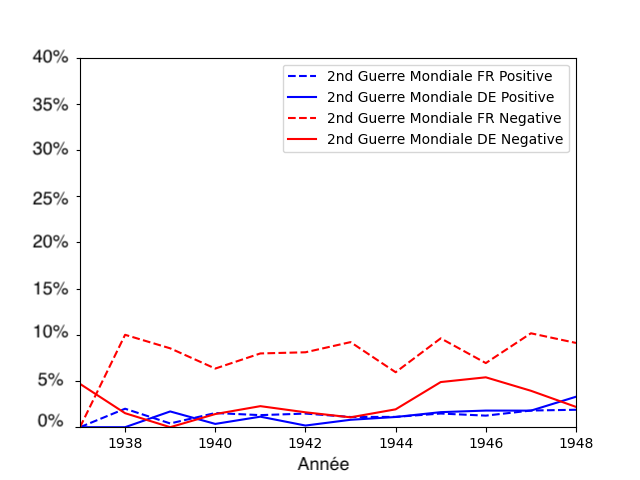

Ensuite, nous avons mené une analyse de sentiments sur les titres de nos corpus de la Seconde Guerre mondiale, en les classant dans trois catégories : “positif”, “négatif” et “neutre”. Les résultats, illustrés dans la figure de gauche ci-dessous, montrent que les articles alémaniques en première page présentent une charge émotionnelle plus marquée, majoritairement négative. Une analyse approfondie de cette différence révèle que les titres allemands tendent à être plus sensationnalistes et sont souvent formulés sous forme de questions, telles que “Ist Europa vom Hunger bedroht?”, “Was für Alltagsprobleme?” et “Die ungenügende Kriegsnothilfe”, pour captiver davantage l’attention des lecteurs.

Cependant, nous notons que les articles en pages intérieures de la presse romande adoptent un ton généralement plus négatif par rapport à ceux en alémanique. Associé au fait que proportionnellement plus d’articles sont publiés en première page, cela pourrait indiquer que la presse romande réserve cet emplacement privilégié pour des annonces importantes ou des événements majeurs liés au rationnement, tandis que les analyses plus critiques et les discussions sur les impacts des politiques de rationnement sont reléguées aux pages intérieures.

2nd Guerre mondiale en frontpage

2nd Guerre mondiale entier

Comparaison avec la Première Guerre mondiale

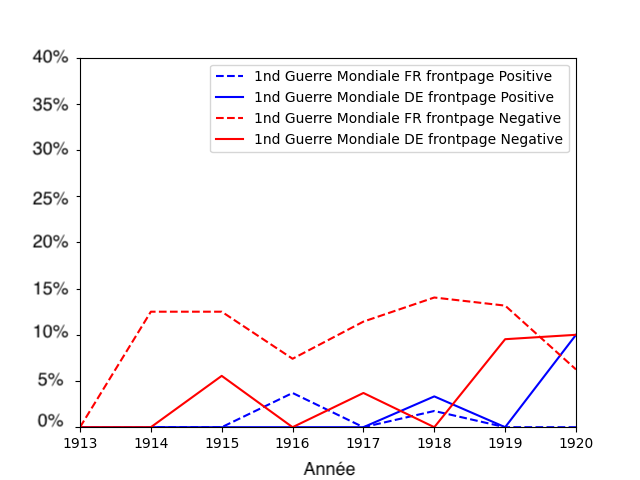

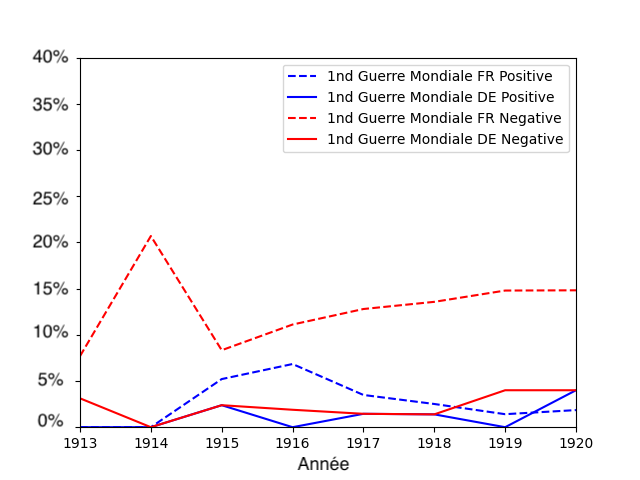

Nous avons entamé notre analyse des corpus de la Première Guerre mondiale en effectuant une analyse de sentiment des titres des articles. Il ressort que ces titres sont globalement perçus comme plus négatifs comparativement à ceux du corpus de la Seconde Guerre mondiale. Pour approfondir cette différence, nous avons examiné les titres catégorisés comme « négatifs », parmi lesquels figurent des expressions telles que « Des enfants qui meurent de faim », « La dictature militaire » et « Le grand vainqueur La famine ». Ces titres renforcent notre hypothèse selon laquelle la Suisse, ne s’étant préparée que tardivement à la Première Guerre mondiale, a été confrontée à des crises de famine et à des difficultés à nourrir sa population.

Afin de corroborer cette observation, nous avons analysé la fréquence des termes « famine » et ” rationnement” dans les articles des deux corpus de guerre. Il en ressort que près d’un tiers des articles de la Première Guerre mondiale mentionnent le terme « famine », contre seulement un septième dans ceux de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, moins d’un cinquième des articles de la Première Guerre mondiale utilisent le mot « rationnement », contre près d’un tiers pour ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ces différences confirment l’impact plus marqué des problématiques de famine durant la Première Guerre mondiale du à un manque de préparation et à la mise en place tardive d’un rationnement par rapport à la Seconde Guerre mondiale.

Limites de notre analyse

Plusieurs limites émergent de notre analyse. Tout d’abord, dans la construction de nos corpus, nous avons rencontré de nombreuses erreurs d’OLR, résultant en des articles mal délimités et l’inclusion de contenus hors sujet, ce qui a compliqué l’exploitation des données. De plus, certains mots-clés sélectionnés pour la constitution de nos corpus présentent des ambiguïtés sémantiques, comme le mot “Mangel” en allemand, qui signifie à la fois “pénurie” et “vice”. Ces différentes significations ont entraîné de nombreux faux positifs. Concernant les outils d’analyse, le modèle d’analyse de sentiment que nous avons utilisé ne permet pas de traiter des textes longs. Par conséquent, nous avons dû limiter notre analyse aux titres des articles plutôt qu’à leur contenu intégral, ce qui réduit la précision et la justesse des résultats. Enfin, l’utilisation du logiciel Iramuteq a posé plusieurs défis, notamment en ce qui concerne l’analyse de grands corpus et la gestion des données en allemand, qui reste en phase expérimentale. Ces limitations ont parfois conduit à des résultats peu concluants.

Conclusion

Cette étude du rationnement en Suisse pendant les deux guerres

mondiales offre une première analyse des interactions entre la

politique, les médias et la société. En examinant les corpus de journaux

de l’époque, nous avons pu observer comment la presse suisse a servi la

population en lui proposant différentes recettes utilisant les

ingrédients disponibles afin de varier leur préparation malgré les

restrictions.

La comparaison entre la couverture médiatique des deux périodes montre

une évolution significative dans l’approche des médias et des réponses

gouvernementales. Alors que la Première Guerre mondiale était

caractérisée par une préparation et une réponse tardives du

gouvernement, entraînant des famines et des pénuries de nourriture, la

Seconde Guerre mondiale a bénéficié d’une planification plus anticipée

et d’un rationnement bien organisé. Cette amélioration se ressent dans

la couverture médiatique, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a été

beaucoup moins critique envers le gouvernement.

De plus, l’examen des différences dans la couverture médiatique entre

les régions francophone et germanophone de la Suisse a révélé des

variations régionales significatives. Ces différences mettent en lumière

l’importance de la langue et de la culture dans la manière dont les

politiques de rationnement sont perçues et reçues.