Contexte général

Après la capitulation de la France en juin 1940, la Suisse se retrouve totalement encerclée par les forces de l’Axe1. Parmi tous les défis soulevés par cette situation militaire, le pays se trouve confronté à celui de son approvisionnement en denrées alimentaires. En effet, la Suisse dépend fortement du commerce extérieur : jusqu’à la Première Guerre mondiale, un tiers des aliments helvétiques sont le fait d’importations2. D’ailleurs, durant ce conflit, la mauvaise préparation de l’État, qui a dû faire face à diverses difficultés, telles que l’acheminement des ressources ou les accords avec les pays prenant part aux hostilités, a causé une baisse significative des importations et, par voie de conséquence, un manque de nourriture pour la population3.

Pour ne pas revivre la même situation, Friedrich Traugott Wahlen, alors chef de la division de la production agricole à l’Office fédéral de guerre pour l’alimentation4, imagine un plan visant à renforcer l’auto-approvisionnement de la Suisse, voire à la rendre complètement autonome en la matière. Celui-ci, portant son nom, consiste à augmenter considérablement le nombre de champs pour doper la production de pommes de terre, de légumes et de céréales au détriment des pâturages et donc de la production de viande. En effet, les calculs de Wahlen montrent que les premiers ont un bien meilleur rendement, et sont plus nourrissants5.

Pour mener à bien ce plan, un effort est demandé aux paysans suisses pour qu’ils adaptent leurs cultures. « Des parcs, des places de golf et des installations sportives6 » sont également réquisitionnés pour gagner en surfaces cultivables. Mais cette augmentation de terres requiert un autre accroissement : celui de la main-d’œuvre. Ainsi, une large couche de la population, parfois étrangère au monde agricole, est comme « enrôlée » dans ce que l’on a appelé la « bataille des champs ». Un nouvel objectif, sous-jacent, consiste cette fois à fédérer le pays autour de ce plan pour consolider l’union nationale et rapprocher les villes des campagnes.

Problématique

Face à ce besoin de bras supplémentaires se pose la question du rôle des médias dans la couverture du plan Wahlen. Effectivement, pour garantir le succès de cette entreprise, l’information a sans aucun doute un rôle important à jouer dans cet effort collectif. Ainsi, les journaux romands ont-ils fortement médiatisé la bataille des champs dès son lancement, le 21 décembre 1940, et ce de manière uniforme dans chaque canton ? Peut-on le voir comme la construction d’un sentiment d’unité nationale ? Observe-t-on des différences de traitement, notamment en fonction de la sensibilité politique des principaux titres romands ? La médiatisation a-t-elle été constante durant toute la guerre ? A-t-elle même continué, voire évolué après le conflit ? Y a-t-il eu une mythification du plan Wahlen ? Enfin, quelle a été la médiatisation radiophonique du plan ?

Définition et délimitation des corpus de recherche

Définition des corpus et sous-corpus

Pour interroger dans un premier temps le traitement médiatique qui a été fait par la presse en Suisse romande, nous avons établi un corpus d’articles au moyen de l’interface Impresso. Pour ce faire, nous avons saisi le mot-clé « plan Wahlen », auquel nous avons ajouté « bataille agricole », ainsi que « extension » + « culture » afin d’obtenir plus de résultats. Le mot-clé « bataille » + « champ » (pour l’expression « bataille des champs ») nous renvoyait malheureusement vers les occurrences de « champ de bataille », ajoutant ainsi une quantité importante d’articles qui n’étaient pas liés à notre sujet. Nous avons également ajouté le mot « Wahlen » tout seul, en prenant soin de ne sélectionner que les articles en français, ce mot signifiant « élections » en allemand. Enfin, nous avons pris en compte les mots similaires à nos mots-clés avec des erreurs d’OCR. Après avoir limité les résultats à la période 1940-1945, nous avons obtenu un total de 1888 articles, publiés dans les titres suivants : Confédéré, L’Essor, L’Express, La Gazette de Lausanne, L’Impartial, Le Journal de Genève, La Liberté, Le Peuple/La Sentinelle, Solidarité, La Lutte syndicale.

A partir de ce corpus, des sous-corpus ont été constitués pour répondre aux questions de la couverture médiatique du plan Wahlen par canton et selon l’orientation politique des différents journaux. Pour chacune de ces questions, nous avons créé des collections par canton et par orientation politique sur Impresso, afin de pouvoir les analyser individuellement.

Concernant la médiatisation d’après-guerre, le corpus à constituer est à nouveau le même que pour la première question, afin que la comparaison soit la plus pertinente possible, avec toutefois quelques changements : les limites chronologiques sont cette fois-ci de 1946 à aujourd’hui ; et nous avons également dû retirer le mot-clé « Wahlen » pour ce corpus, M. Wahlen ayant été conseiller fédéral de 1959 à 1965, ce qui ajoute un grand nombre d’articles sans lien avec notre sujet. La recherche sur Impresso avec les mêmes mots-clés que le premier corpus, ainsi que les erreurs d’OCR, renvoie à 834 articles.

Enfin, le corpus relatif à la médiatisation radiophonique a été constitué avec Memobase. En cherchant le mot-clé « plan Wahlen » et en sélectionnant le filtre « Radiobestand SWI swissinfo.ch » en langue française, nous avons obtenu 16 résultats, que nous avons ensuite divisés en deux : les chroniques d’information, et les autres documents. Cette catégorisation permet de différencier les simples bulletins d’information des commentaires plus développés, qui recueillent potentiellement des prises de position sur le plan Wahlen, critiques ou non. Le faible nombre de textes et le manque d’outils à notre disposition pour les traiter nous obligent à privilégier une approche qualitative.

Méthodologie

Au fil de l’exercice, certaines problématiques ont été abandonnées par manque d’outils ou de contenu disponible. L’analyse de la longueur des articles, dans la logique de la corréler à l’importance attribuée au sujet, ainsi que la comparaison du nombre d’articles total par année pour chaque sous-corpus se sont révélées trop laborieuses. De plus, l’étude du retentissement de l’annonce du plan Wahlen à l’étranger a aussi été abandonnée par manque d’outils d’analyse du contenu disponible, sur Retronews notamment. En outre, les dendrogrammes des sous-corpus liés aux problématiques de la couverture médiatique au fil des années et selon les cantons d’origine se sont révélés très similaires et n’ont donc pas été jugés pertinents dans ce travail.

Analyse

Couverture médiatique durant la guerre

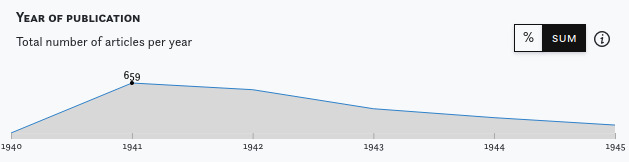

La courbe représentant le nombre d’articles trouvés à partir de nos mots-clés entre 1940 et 1945 (figure 1) nous indique que la médiatisation la plus forte a eu lieu pendant l’année 1941. Le plan ayant été annoncé en décembre de l’année précédente, cela est tout à fait normal : c’est à cette période que la politique d’extension des cultures se mettait en place. Si la couverture de ce sujet reste plus ou moins stable en 1942, elle devient moins importante dès l’année d’après, et continue de diminuer jusqu’à la fin de la guerre. Cela peut s’expliquer par le fait que, en 1943, l’application du plan Wahlen nécessitait non plus d’agrandir les surfaces cultivables, ou d’en trouver de nouvelles, mais d’« augmenter la production […] en augmentant le rendement du sol7 ». Ce changement créait sans doute moins de controverses : les mesures les plus compliquées pour les paysans étaient en effet de reconvertir leurs terres en espaces propices à la culture des pommes de terre et des légumes. Une fois effectuée, cette adaptation n’était plus un sujet de conversation. Il est important de noter que le nombre d’articles disponibles sur Impresso augmente au fil de cette période, ce qui accentue la diminution du nombre d’articles au fur et à mesure de la guerre comme montré dans la figure 1.

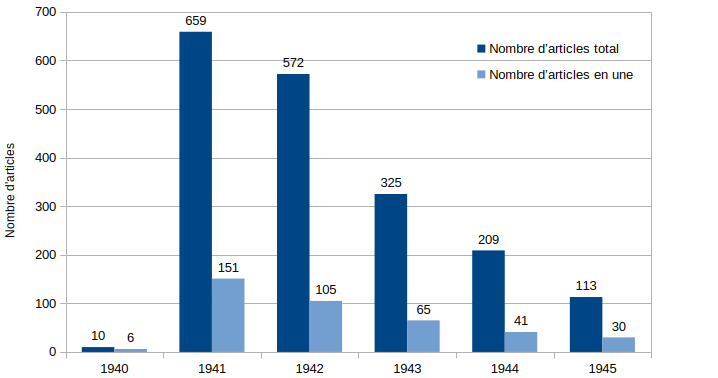

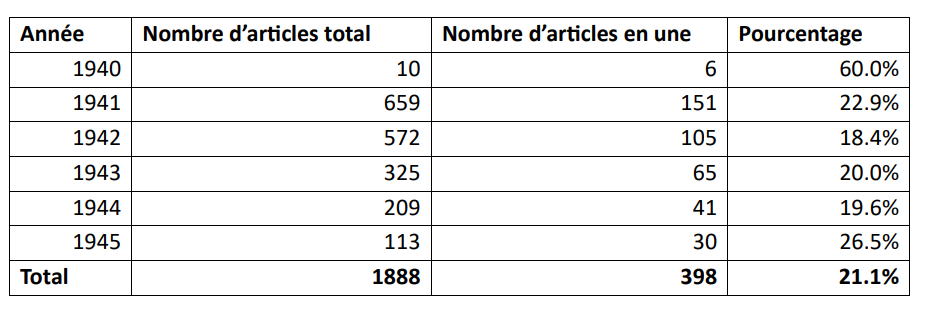

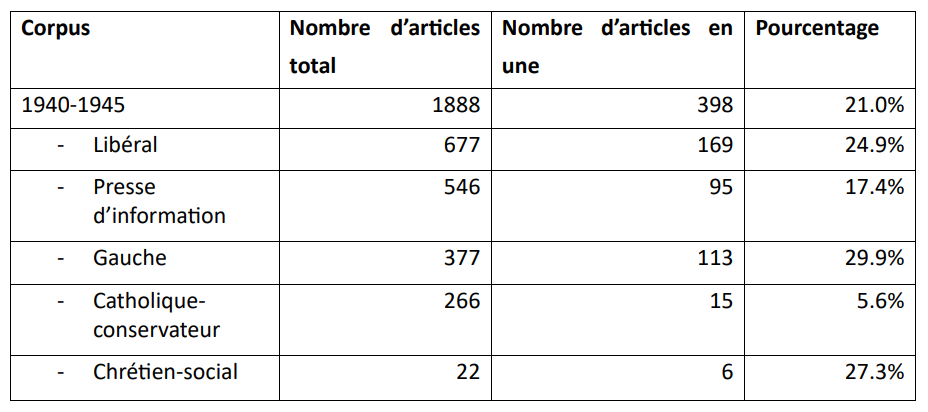

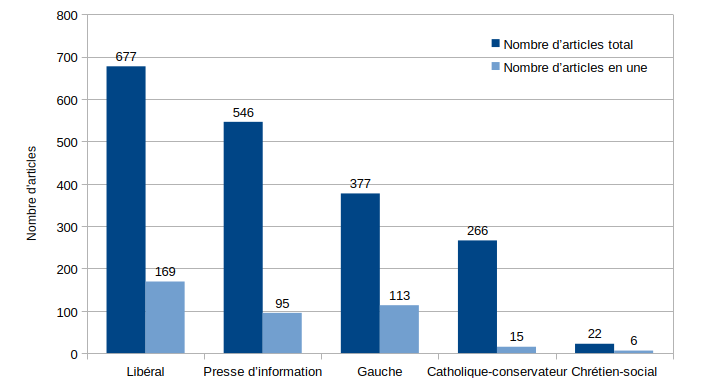

Si l’on s’intéresse au nombre d’articles publiés en une, on constate que les proportions d’articles en une s’équivalent globalement entre 1941 et 1944, mais qu’elles sont plus élevées en 1940 et en 1945 – l’histogramme (figure 2) constitué à partir du tableau 1 présente le nombre d’articles parus et le nombre d’articles en une en lien avec les mots-clés de recherche.

Comme mentionné, le plan Wahlen a été annoncé en décembre 1940. Ceci explique à la fois le nombre très faible d’articles (10 articles) et la proportion élevée d’articles en une (60%). S’il faut rester prudent sur cette dernière information au vu du nombre restreint d’articles – on pourrait avancer que les chiffres biaisent la comparaison –, l’annonce du plan Wahlen justifie parfaitement cette importante couverture médiatique. L’année 1945 est quant à elle synonyme et de la fin de la guerre, et de la fin de la bataille des champs8. En plus de l’annonce de ce dernier événement, l’heure du bilan a peut-être causé la légère hausse de proportion d’articles en une cette année-là. Par exemple, les résultats du plan Wahlen sont détaillés dans un article en une écrit par M.P., intitulé « Le dernier recensement des cultures » paru dans Solidarité le 7 juillet 19459.

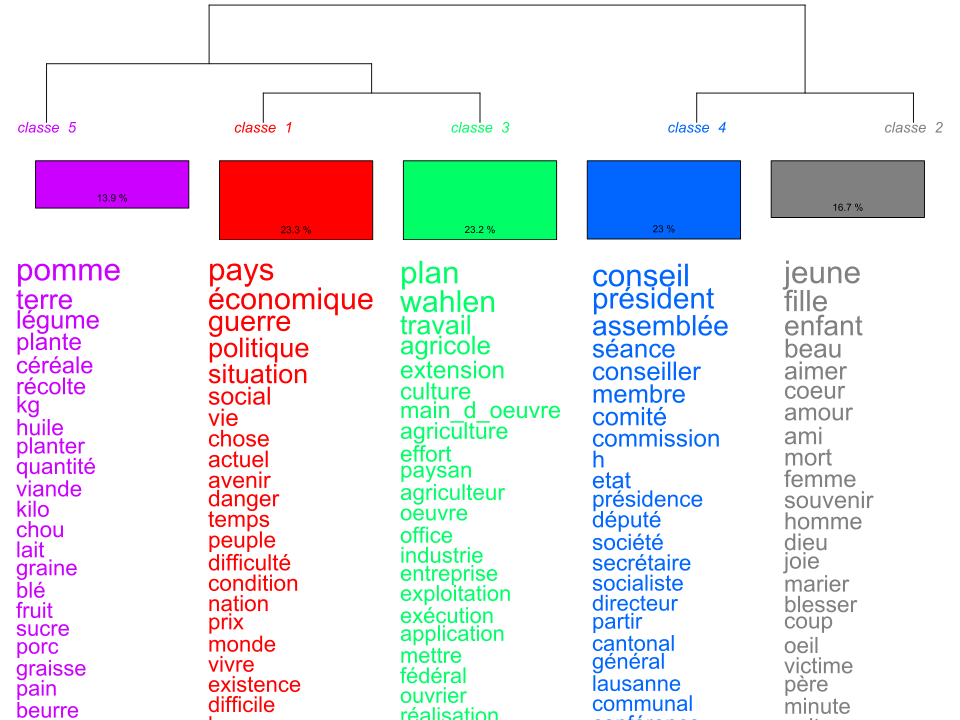

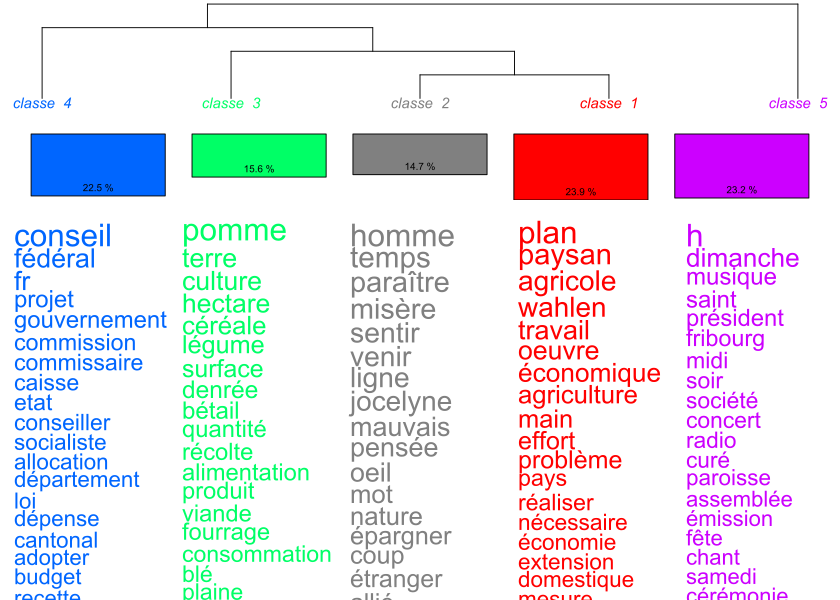

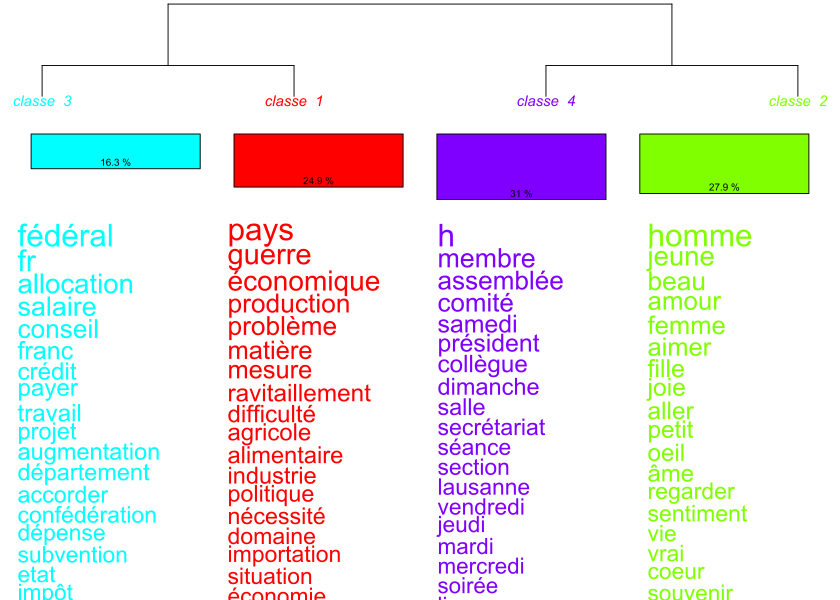

Le dendrogramme (figure 3) nous montre que, en plus de différents champs lexicaux attendus – celui des produits de la terre ou de l’administration –, il ressort également une thématique plus sociale (« jeune », « fille », « enfant », « homme », « femme » ; mais aussi « aimer », « cœur », « joie »). Au premier abord, cela laisse penser qu’un certain nombre d’articles ont une teneur plus propagandiste, et tentent de faire la promotion du plan Wahlen auprès de toutes les couches de la population, pour les pousser à s’engager pour leur patrie. Cependant, une analyse qualitative de plusieurs articles contenant ces mots-clés n’a pas permis de mettre en lumière une association directe entre le plan Wahlen et cette thématique. Il peut donc s’agir d’une corrélation fortuite d’Iramuteq, due à la présence de ces mots-clés dans les articles présents sur la même page.

Couverture médiatique en fonction des cantons

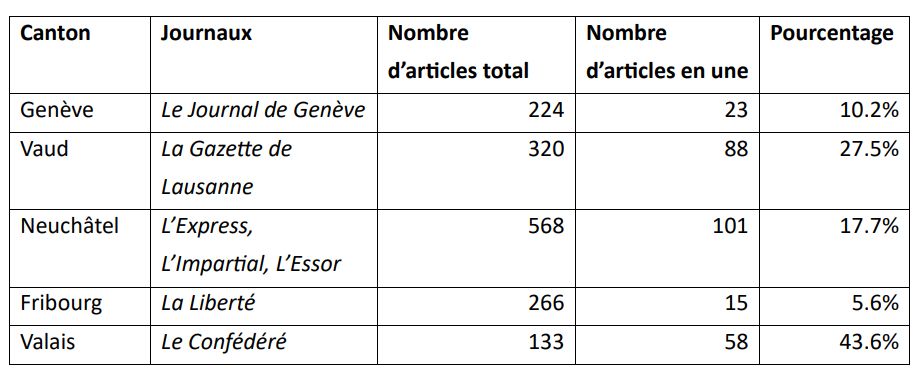

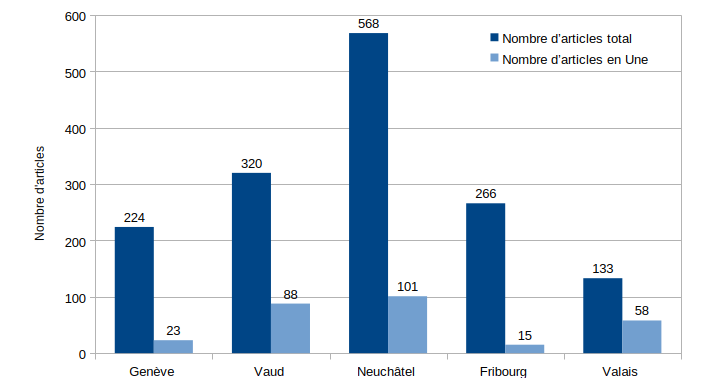

Le postulat selon lequel les difficultés que rencontrent les paysans peuvent être la source d’une plus forte médiatisation semble se vérifier au niveau de la différence entre cantons, où l’on constate justement de grandes disparités – comme représenté dans la figure 4, constituée à partir du tableau 2. Bien que les sous-corpus cantonaux soient maigres – la plupart ne sont constitués que d’un titre chacun –, leur comparaison révèle que le Valais est incontestablement le canton qui consacre la plus grande couverture médiatique à la bataille des champs au vu du nombre d’articles publiés en une. Précisément, il s’agit d’une région montagneuse, pour laquelle l’instauration du plan Wahlen a causé le plus de problèmes compte tenu de sa topographie. Les terrains n’étant pas plats, l’agriculture valaisanne est majoritairement dédiée aux pâturages, pour l’élevage d’animaux. Or, c’est justement ce type de cultures que le plan Wahlen préconise d’abandonner au profit des terres ouvertes10.

Cependant, cette thématique est très peu abordée dans les articles retenus. A l’inverse, le canton de Genève, traditionnellement moins rural, ne publie que 10% des articles sur le plan Wahlen en une. C’est le score le plus faible après Fribourg (6%). Ce dernier chiffre est étonnant : certes, ce canton est dans l’ensemble plus plat et campagnard, mais il possède également des régions montagneuses. De plus, Samuel Gendre montre que le lancement du plan Wahlen a été compliqué pour Fribourg, notamment moins « équipé en machines11 ». On aurait donc pu s’attendre à davantage d’articles en une. Ce nombre faible pour Fribourg peut alors s’expliquer par un choix éditorial, étant donné que ce sous-corpus n’est composé que d’un seul journal.

Couverture médiatique en fonction du positionnement idéologique du journal

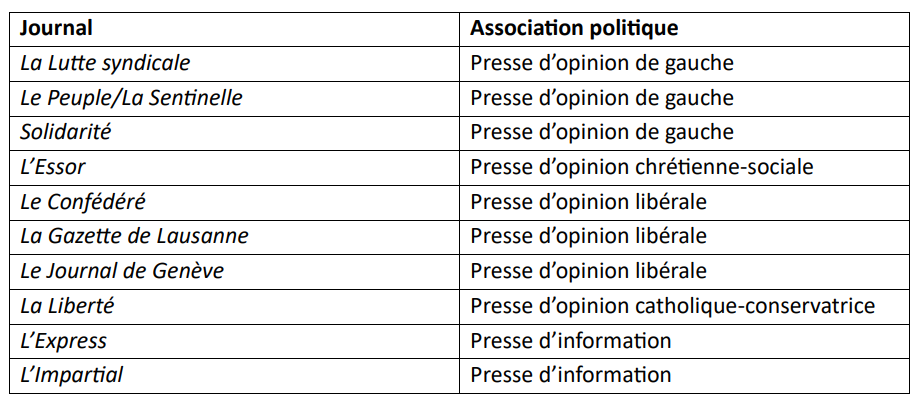

Toujours sur la base du premier corpus, nous avons pu répartir nos articles en sous-corpus politiques pour répondre à notre deuxième question, à savoir l’étude du traitement médiatique en fonction du positionnement idéologique du journal. Ainsi, nous avons créé cinq catégories : presse d’opinion catholique-conservatrice, libérale, chrétienne-sociale, de gauche ; et presse d’information12 (tableau 3).

Nous avons à nouveau calculé dans le tableau 4 les statistiques relatives à la une pour chaque sous-corpus politique. Il faut souligner le fait que les corpus « chrétien-social » et « catholique-conservateur » ne sont composés que d’un seul journal chacun. De plus, le premier forme un corpus relativement restreint, induisant un biais non négligeable.

Dans l’histogramme de la figure 5, trois orientations politiques semblent clairement apporter plus d’importance au sujet du plan Wahlen : il s’agit des orientations libérale, chrétienne-sociale et de gauche. En effet, les trois ont une proportion d’articles en une mentionnant le plan Wahlen bien supérieure à la moyenne, là où les autres sous-corpus sont significativement en dessous.

l’orientation politique (1940-1945)

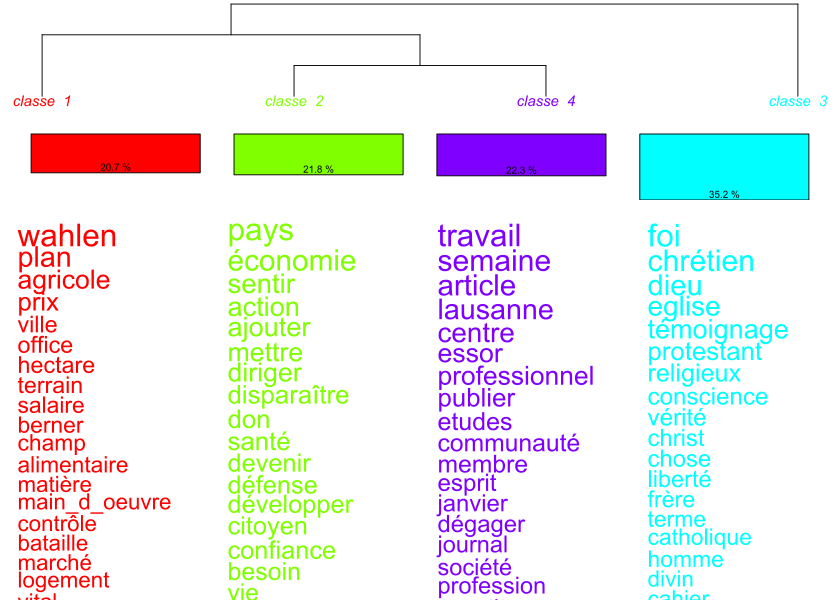

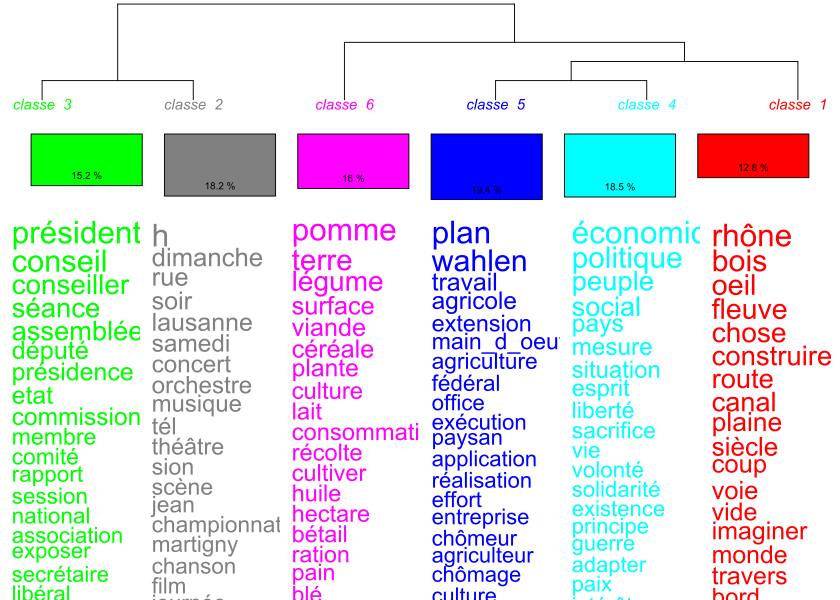

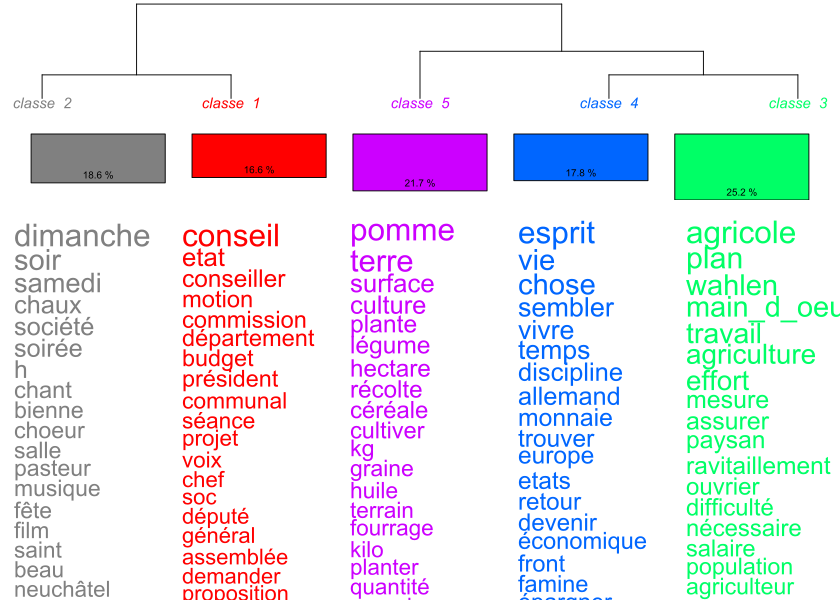

De plus, les différents sous-corpus explicités dans le tableau 3 ont été analysés en utilisant le logiciel Iramuteq, générant ainsi les dendrogrammes des figures 6 à 10 ci-dessous. Les différents dendrogrammes pour chaque tendance politique présentent certaines similarités, notamment pour les champs lexicaux de la politique, de l’économie et de l’agriculture. En effet, les dendrogrammes font ressortir les thématiques concrètes du plan Wahlen, en mentionnant des champs lexicaux très terre-à-terre concernant des quantités précises, des actions liées au travail de la terre, etc. Toutes les tendances politiques ont une classe de l’ordre du festif, avec des termes comme « musique », « soir », théâtre » ou encore « joie ». Comme cela a été relevé précédemment dans la couverture médiatique durant la guerre, les dendrogrammes d’Iramuteq suggèrent que le plan Wahlen pourrait être associé à des événements populaires et artistiques positifs. De manière analogue, une analyse qualitative n’a pas permis de prouver cette intention d’association entre cette thématique et le plan Wahlen. Certaines tendances politiques évoquent des sujets leur étant logiquement associés, comme le champ lexical de la religion, présent uniquement pour les corpus chrétien-social et catholique-conservateur. Là encore, il arrive que deux articles différents soient compris comme un seul par Impresso, et que la thématique de la religion n’ait pas de lien avec notre sujet. Par exemple, une annonce parue dans La Liberté le 4 mai 1942, et mentionnant une journée nationale de chants religieux afin de créer une émulation de la population tombant dans l’apathie13 précède une autre annonce relative, elle, au plan Wahlen. Enfin, les sujets traditionnellement associés à la gauche se retrouvent dans la classe 3 de son dendrogramme, avec des mots comme « salaire », « augmentation » ou encore « subvention ».

Comme remarqué pour la couverture médiatique selon les cantons, le sous-corpus catholique-conservateur n’est composé que de La Liberté. Ce journal ne présente que très peu le sujet du plan Wahlen en une, ce qui est possiblement dû à un choix éditorial, indépendamment de son origine ou de sa tendance politique. Cependant, on peut observer que les journaux à tendance de gauche affichent significativement plus en une les articles liés au plan Wahlen. Cela peut être expliqué potentiellement par un intérêt de défense de la classe sociale plus modeste, ce qui justifierait la présence des termes tels que « salaire », « subvention », « augmentation » et « payer » dans le dendrogramme relatif au sous-corpus de gauche. En effet, un extrait d’un article de Solidarité, écrit par R. Wyss le 8 mai 1943, suggère une inégalité de mobilisation des personnes vis-à-vis du plan Wahlen selon leur classe sociale14.

Couverture médiatique après la guerre

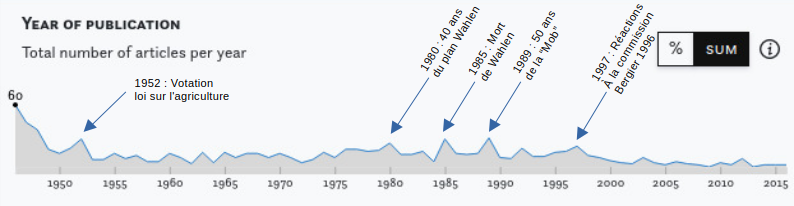

La fin de la Seconde Guerre mondiale entraînant peu à peu la réouverture des frontières et donc des importations, la nécessité du plan Wahlen s’est fait moindre. Par conséquent, sa médiatisation a rapidement diminué après 1945, comme l’indique la baisse du nombre d’occurrences des mots-clés dans le corpus relatif à l’après-guerre. Cependant, le plan Wahlen réapparaît régulièrement dans la presse depuis lors, avec une moyenne de mentions d’environ 10 articles par an sur la période 1950-2016. Il convient néanmoins de remarquer plusieurs pics d’occurrences, consécutifs à des dates ou événements marquants (figure 11).

En effet, le premier pic, en mars-avril 1952, fait suite à la votation populaire concernant la loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture). Un deuxième pic de mentions survient après trente ans de moyenne basse, en 1980, pour les 40 ans de la bataille des champs. Peu après, en 1985, plusieurs articles commémorant le décès de Friedrich Traugott Wahlen mentionnent le plan éponyme. Les 50 ans de la « Mob », mobilisation générale des hommes astreints au service militaire au début de la Seconde Guerre mondiale, sont célébrés en 1989. En souvenir de cette mobilisation générale, le plan Wahlen est ainsi cité dans plusieurs articles pour rappeler l’union nationale érigée à cette époque. Il est intéressant de noter que le plan Wahlen est commémoré à travers la « Mob » et moins comme un événement en tant que tel, comme le témoigne le faible nombre d’occurrences un an plus tard pour les 50 ans effectifs du plan Wahlen. Enfin, un dernier pic d’occurrences est observable en 1997, à la suite de nombreuses – et houleuses – discussions autour de la commission Bergier de 1996, visant à établir le rôle de la Confédération pendant la Seconde Guerre mondiale et les relations avec le Troisième Reich. Ainsi, la couverture médiatique du plan Wahlen n’a jamais vraiment cessé, même si elle a été fortement réduite après la fin de la décennie 1940-1950. En effet, le plan Wahlen fait périodiquement l’objet de commémorations et de discussions, participant à la mythification de l’unité nationale et de la « bataille des champs ».

Couverture radiophonique

Le nombre de sources tapuscrites relatives au plan Wahlen est très faible, et est constitué presque exclusivement de chroniques d’information. Nous n’avons à notre disposition pratiquement aucun commentaire plus développé qui aurait pu contenir des prises de position claires au sujet de la politique d’extension des cultures. Il est en effet attesté, par exemple, que de la propagande en faveur du plan Wahlen a été diffusée à la radio15. Les textes que nous avons consultés ne sont pas, a priori, de cette nature-là. Les commentaires un peu plus importants en termes de longueur expliquent simplement la situation actuelle, et restent donc plutôt informatifs. En somme, ils ne se démarquent pas fondamentalement des bulletins d’information, qui exposent les résultats concrets des efforts agricoles, les décisions du Conseil fédéral ou encore les débats tenus au parlement. Cependant, il ne faut pas oublier que ces chroniques étaient destinées aux Suisses de l’étranger. Aussi, le fait que l’on communique des informations sur le plan Wahlen et son efficacité à l’extérieur des frontières helvétiques participe assurément d’une forme de propagande, insistant sur le fait que la Suisse fait face à la situation compliquée de son approvisionnement. L’intention de rassurer les expatriés sur la situation du pays peut également motiver cette démarche. Par conséquent, bien qu’étant souvent traitée à la fin des chroniques – la situation internationale primant sur le reste –, la bataille des champs a bel et bien été médiatisée sur les ondes, et apparaît comme un thème important, symbolisant la résistance de la Suisse.

Conclusion

L’analyse quantitative de la couverture historique du plan Wahlen à travers les archives médiatiques disponibles de la Suisse romande a permis le traitement de vastes ensembles d’articles de journaux, afin d’en tirer des tendances globales. Cela favorise également l’examen d’un grand nombre de données qui ne pourraient pas être traitées ensemble sans ces outils, leur lecture représentant un travail trop fastidieux. Cependant, l’analyse quantitative ne permet pas de comprendre toutes les nuances et subtilités du sujet, et reste parfois trop superficielle. Ainsi, la qualité de l’interprétation peut en être impactée. En outre, la disponibilité des journaux numérisés et la constitution subjective des corpus altère la précision de l’exercice. Enfin, il manque des outils pour faire ressortir des tendances positives ou négatives des corpus.

La couverture médiatique de la bataille des champs a eu un fort écho à l’annonce du plan, tant dans la presse qu’à la radio, puis elle a graduellement diminué, avant d’atteindre un plancher après la fin de la guerre. Les champs lexicaux ont montré que les médias ont tenté de promouvoir le plan au sein de toute la population. Il y a eu en revanche quelques disparités selon les cantons et les orientations politiques ; les publics susceptibles d’être plus réticents au plan, ou du moins d’être confrontés à certaines difficultés lors de sa mise en œuvre en ont ainsi davantage entendu parler. Néanmoins, le plan a très majoritairement été soutenu par la sphère médiatique. Celle-ci a d’ailleurs continué à évoquer ce sujet même des décennies plus tard, ce qui montre que la bataille des champs a véritablement marqué l’histoire suisse.

Bibliographie

Sources

Le Confédéré

L’Essor

L’Express

La Gazette de Lausanne

L’Impartial

Le Journal de Genève

La Liberté

La Lutte syndicale

Le Peuple/La Sentinelle

Solidarité

Littérature secondaire

Andrey Georges et alii, Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne : Payot, 2004, 1005 p.

Baumann Werner, « Mehr bäuerliche Selbstversorgung : eine agrarpolitische Strategie der Zwischenkriegszeit », Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, vol. 15, Chronos, 1998, p. 49-61.

Baumann Werner et alii, « Agriculture », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2007, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013933/2007-11-19/, consulté le 27.11.2023.

Baumann Werner et Moser Peter, « Politique agricole », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2012, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013789/2012-08-16/, consulté le 27.11.2023.

Clavien Alain, La Presse romande, Lausanne : Antipodes, 2017, 203 p.

Gendre Samuel, Aux champs : Fribourg face au plan Wahlen, 1941-1945, Fribourg : Société d’histoire du canton de Fribourg, 2013, 318 p.

Halbrook Stephen P., La Suisse encerclée : la neutralité armée suisse durant la Deuxième Guerre mondiale, Brunner Edouard (trad.), Genève : Slatkine, 2000, 323 p.

Kreis Georg, Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, Bâle : Schwabe, 1997, 808 p.

Maurer Peter, Anbauschlacht : Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbauwerk 1937-1945, Zürich : Chronos, 1985, 219 p.

Moser Peter, « Friedrich Traugott Wahlen », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2019, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004717/2019-11-01/, consulté le 27.11.2023.

Perrenoud Marc, Migrations, relations internationales et Seconde Guerre mondiale. Contribution à une histoire de la Suisse au XXe siècle, Neuchâtel : Alphil, 2021, 558 p.

Praz Anne-Françoise, Du Réduit à l’ouverture : la Suisse de 1940 à 1949, Prilly : Eiselé, 1995, coll. Mémoire du siècle, vol. 5, 286 p.

Senn Hans, « Ligue du Gothard », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2005, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017417/2005-09-13/, consulté le 27.11.2023.

Tanner Albert, « Plan Wahlen », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2021, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013783/2021-01-07/, consulté le 27.11.2023.

Trüeb Matteo, Un nouveau « Plan Wahlen » est-il réalisable en cas de crise ou de guerre ?, Cousset : Delval, 1990, 382 p.

Notes

1) HALBROOK Stephen P., La Suisse encerclée : la neutralité armée suisse durant la Deuxième Guerre mondiale, BRUNNER Edouard (trad.), Genève : Slatkine, 2000, p. 124.

2) BAUMANN Werner, « Mehr bäuerliche Selbstversorgung : eine agrarpolitische Strategie der Zwischenkriegszeit », Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, vol. 15, Chronos, 1998, p. 49.

3) Voir MAURER Peter, Anbauschlacht : Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbauwerk 1937-1945, Zürich : Chronos, 1985, p. 14-15.

4) TANNER Albert, « Plan Wahlen », in Dictionnaire historique de la Suisse, 2021, https://hls-dhsdss.ch/fr/articles/013783/2021-01-07/, consulté le 27.11.2023.

5) TRÜEB Matteo, Un nouveau « Plan Wahlen » est-il réalisable en cas de crise ou de guerre ?, Cousset : Delval, 1990, p. 53-54.

6) Ibid., p. 57.

7) GENDRE Samuel, Aux champs : Fribourg face au plan Wahlen, 1941-1945, Fribourg : Société d’histoire du canton de Fribourg, 2013, p. 93.

8) Ibid., p. 100.

9) M.P., « Le dernier recensement des cultures », Solidarité, 07.07.1945, p. 1.

10) Ibid., p. 52 et 71.

11) Ibid., p. 79.

12) Nous avons repris, lorsque l’information y figurait, la classification d’Alain Clavien, in La presse romande, Lausanne : Antipodes, 2017, p. 199.

13) « Une journée de chant », La Liberté, 04.05.1942, p. 7.

14) WYSS R., « Plan Wahlen. Les coopératives – Le bougnat », Solidarité, 08.05.1943, p. 2.

15) GENDRE Samuel, Aux champs : Fribourg face au plan Wahlen, 1941-1945, Fribourg : Société d’histoire du canton de Fribourg, 2013, p. 52