Grégoire Turbé, Ibrahim Beniffou & Raphaël Pengg

| Illustration : Le général Guisan s’adressant aux officiers suisses sur la plaine du Rütli le 25 juillet 1940. Référence : Photographie, publiée dans l’article de BRAICHET René, paru dans La Feuille d’Avis de Neuchâtel, mardi 1er août 1940, consultée dans Impresso le 25.10.2023, https://impresso-project.ch/app/issue/EXP-1940-08-01-a/view?p=1. |

INTRODUCTION

Le 30 août 1939 en fin d’après-midi, dans une ambiance grave et solennelle, l’Assemblée fédérale élit le plus ancien commandant de corps de l’armée, le vaudois Henri Guisan général de l’armée suisse à une écrasante majorité de 204 voix contre 21[1]. Deux jours plus tard, le 1er septembre, l’armée allemande envahit la Pologne et le 2 septembre, le général Guisan prononce l’ordre de mobilisation générale de l’armée.

Une armée aux capacités défensives jugées lacunaires sur les plans stratégiques, techniques et matériels par les cadres militaires allemands et français à la veille de la Seconde Guerre mondiale, réalité connue du général Guisan mais qui ne transparaît pas durant les six années du conflit. Celle-ci est en effet éclipsée par la propagande active mise en place par l’armée afin d’unir la population et les citoyens soldats derrière le principe d’une défense spirituelle du pays[2]. Le général Guisan comprend ainsi très vite la nécessité pour l’armée suisse, composée de miliciens, d’assurer une communication réussie. Avec l’aide de son état-major personnel, il parvient tout autant à se faire comprendre qu’à entretenir une image positive de lui-même et de l’armée auprès des habitants du pays durant la guerre, afin de garantir la mise en place d’une cohésion nationale et d’une adhésion de la population aux décisions militaires[3].

Par le biais de la presse suisse d’une part, placée sous la surveillance de la Division militaire Presse & Radio (DPR), qui ne cesse de relayer à la population les ordres du jour, discours et allocutions radiophoniques du général, ainsi que de couvrir médiatiquement ses nombreuses visites et inspections à travers le pays[4]. D’autre part, grâce à la mise sur pied en septembre 1939 d’Armée et Foyer, une section militaire visant à entretenir le moral des troupes puis progressivement dès mai 1940, à informer aussi les civils, par le biais de plans de causerie, de témoignages et de conférences, de certaines mesures politiques et militaires censurées dans la presse et la radio[5]. Un enjeu de communication qui s’avère particulièrement crucial durant l’été 1940 pour renforcer le moral affaissé des troupes et de la population suisse, désormais encerclés par les puissances de l’Axe, après la capitulation de la France au mois de juin. Les ordres du jour du 3 et 28 juin, le rapport du Rütli du 25 juillet exposant la stratégie militaire du réduit et l’allocution à la radio du 1er août sont autant de faits marquants dans l’action du général Guisan, visant à insuffler chez les gens un esprit de résistance dont il est désormais le symbole[6]. Face à ces enjeux, voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre :

Comment évolue le traitement médiatique du général Guisan avant, pendant et après la guerre dans la presse romande ? Il sera intéressant de déceler pour ces trois périodes les variations quantitatives de la couverture médiatique du général ainsi que les différentes thématiques qui ressortent des articles associés à son nom, et de tenter de les interpréter par un éclairage contextuel. Quel usage la presse romande fait-elle de l’image du soldat-citoyen et dans quel but ? Le soldat suisse étant un milicien au double statut, civil et militaire, l’enjeu pour l’armée est de réveiller en chaque individu cette défense spirituelle inhérente et intrinsèque à la nation suisse via la communication par la presse. Il s’agira de déterminer si les références au « citoyen-soldat » dans les articles de presse renvoient à cet imaginaire durant la guerre. Dans quelle mesure les différents discours d’Henri Guisan au passage de l’été 1940 servent-ils à la diffusion médiatique d’une défense spirituelle du pays ? Nous tenterons d’une part de saisir l’ampleur de la reprise de ces discours dans la presse romande de cette période, et d’autre part de comprendre si les thématiques qui ressortent de ces articles se rattachent à l’imaginaire de résistance et de défense spirituelle de la Suisse. Enfin, comment la section Armée et Foyer est-elle perçue durant la guerre par la presse romande ? Sachant que cette section visait à entretenir le moral de la population, par d’autres biais que la presse pour éviter la censure, et à renforcer l’unité nationale et la défense des valeurs helvétiques, il sera intéressant ici de déceler comment ses activités sont relayées et appréciées dans la presse papier romande durant la guerre. L’objet donc de cette étude permettra d’une part de mesurer l’impact médiatique concret qu’a eu le général Henri Guisan au moyen de divers outils sur la presse romande de l’époque, et d’autre part d’analyser les sujets principalement abordés dans les articles dans le but d’entretenir une cohésion nationale face à l’envahisseur.

CORPUS

Afin de trouver des éléments de réponses à nos problématiques, nous avons décidé d’exclusivement orienter nos recherches vers l’interface Impresso. Après avoir scruté plus en profondeur les autres interfaces proposées, nous avons établi le constat qu’aucune d’entre elles ne contient une base de données aussi riche et performante. Notre choix se justifie principalement parce que cette interface couvre tous les titres qui nous intéressent. En ce qui concerne l’échelle temporelle retenue pour la consultation de nos articles, elle variera dépendamment de la problématique que nous traiterons. En effet, le traitement médiatique d’Henri Guisan s’étendra sur une plage temporelle allant de l’année 1939 jusqu’à sa mort en 1960. Pour la question portant sur les fameux discours de Guisan à l’été 1940, l’échelle temporelle couvrira les journaux publiés entre mai et septembre 1940. Enfin, pour les problématiques portant sur le soldat-citoyen et la section Armée et Foyer, nous retiendrons les articles publiés durant la guerre.

Pour alimenter nos recherches, et répondre à ces questionnements, nous avons choisi de constituer notre corpus de sources sur la base d’articles de presse de l’époque provenant d’un nombre choisi de six journaux romands affichant le plus de résultats sur Impresso pour notre cadre temporel (de 1.2 million à 332 200 résultats). La Feuille d’avis de Neuchâtel, presse dite « neutre » d’information générale, L’Impartial (la Chaux-de Fond), journal indépendant, La Liberté (Fribourg), journal catholique-conservateur, Le Journal de Genève et La Gazette de Lausanne, deux organes de presse d’opinion libérale et conservatrice, offrent un aperçu de centre droit sur l’actualité durant et au sortir de la guerre[1]. Pour nuancer les points de vue, nous avons aussi retenu le journal La Sentinelle, seul quotidien socialiste romand de l’époque[2]. La presse durant la guerre étant marquée par la censure répressive et l’auto-censure des éditeurs de presse, notre analyse devra indéniablement en tenir compte.

Enfin, afin de nous aider dans l’interprétation de nos résultats, nous nous appuierons notamment sur les ouvrages des historiens Jean-Jacques Langendorf et Pierre Streit[3] ainsi que sur l’imposante monographie sur le général Guisan écrite par l’historien Willi Gautschi[4].

MÉTHODOLOGIE

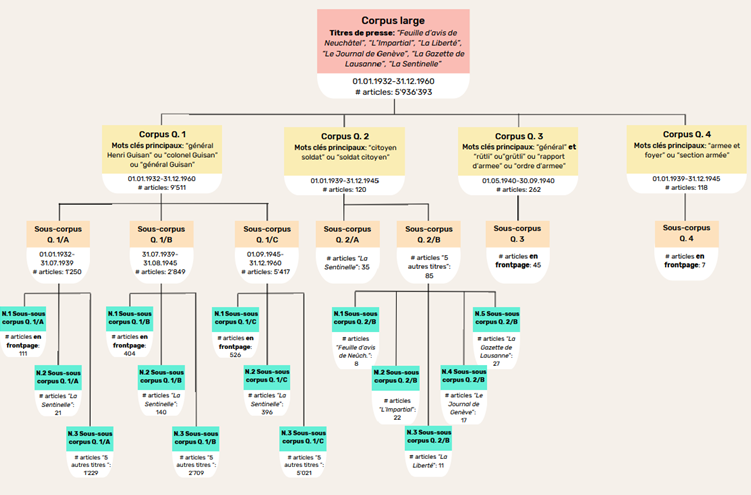

Structuration du corpus général et limites

La construction large de notre corpus telle que détaillée précédemment dans notre travail – choix des six titres de presse romande offrant le plus de résultats sur l’interface Impresso pour la période 1932 -1960 – est affinée dans une structuration de corpus spécifiques aux questions de recherche retenues, délimités d’une part par un filtre de mots-clés ciblant de manière la plus précise possible les sujets des articles recherchés, et d’autre part par un filtre temporel restreignant la recherche à la période la plus pertinente relative à la question historique retenue (Fig. 1).

| Figure 1 : Profil statistique général du corpus retenu |

En délimitant ce corpus, nous avons identifié certaines limites évidentes. Premièrement, les mots clés retenus comme filtre ont été choisis selon un procédé fortement marqué par notre appréciation personnelle des termes jugés pertinents pour chaque question, ce qui introduit dans notre processus d’éventuels biais de sélection. De plus, il est difficile de garantir l’exhaustivité des corpus filtrés par mots-clés et, à l’inverse, nous avons un risque d’articles retenus peu voire pas pertinents dans ces corpus. Deuxièmement, en observant notre corpus large, on constate que celui-ci ne comporte pas une représentation égale de tous les bords politiques. En effet, parmi les journaux dont nous étudions les publications, ceux-ci sont principalement de droite, avec le seul quotidien socialiste représenté, et le seul présent à l’époque en Suisse romande étant le journal La Sentinelle. Troisièmement, les numérisations d’articles sur Impresso comportent de nombreuses fautes d’OCR, ceci peut avoir comme cause d’exclure certains articles qui pourraient être pertinents pour notre analyse. Pour atténuer cette limite, nous avons tenté d’étendre nos mots-clés à des suggestions de fautes d’OCR évidentes.

Questions et outils d’extraction et d’opérationnalisation

Q1) Traitement médiatique d’Henri Guisan

Pour la première question historique portée sur le traitement médiatique d’Henri Guisan, le corpus est filtré par les mots-clés principaux « colonel Guisan » et « général Guisan » et le terminus a quo est défini au 1er janvier 1932, année civile où Henri Guisan devient sujet d’un premier intérêt médiatique en étant nommé commandant du 2e corps de l’armée suisse, le terminus ad quem au 31 décembre 1960, terme de l’année de son décès. Une division en trois sous-corpus temporels – l’avant-guerre la guerre et l’après-guerre jusqu’au décès de Guisan – a permis ensuite de mener une analyse comparative de la tonalité plus ou moins positive du traitement médiatique d’Henri Guisan entre les articles de ces trois périodes. En affinant ces sous-corpus en des sous-ensembles plus petits, d’une part en retenant uniquement les « unes » de journaux, d’autre part en distinguant les articles du journal socialiste la Sentinelle de ceux tirés des autres titres de presse, cette analyse comparative a pu ainsi être approfondie.

Pour répondre à cette question de recherche, nous avons d’abord établi un profil statistique de la couverture médiatique d’Henri Guisan au cours du temps. Une analyse comparative de la proportion des articles évoquant Henri Guisan au cours des trois différentes périodes retenues comme sous-corpus a aussi été faite sur l’ensemble des articles publiés par les six journaux. En affinant ce profil statistique aux nombres de « une » de titre de presse relatifs à l’ensemble des trois sous-corpus, nous avons ainsi cherché à définir l’importance qualitative de cette couverture médiatique. En menant une étude lexicale à l’aide du logiciel d’analyse sémantique Iramuteq, nous avons pu extraire les thématiques associées aux articles portant sur Henri Guisan et établir un classement proportionnel de celles-ci, d’une part pour les trois périodes distinctes, puis de manières plus ciblées pour le journal La Sentinelle en comparaison avec les cinq autres titres de presse dans chaque sous-corpus. Enfin, pour évaluer l’appréciation plus ou moins favorable des articles de presse à l’encontre d’Henri Guisan, nous avons développé un outil informatique d’analyse d’avis. Cet outil consiste à trouver dans un corpus donné, le nombre d’occurrences de mots faisant partie d’une liste définie au préalable et situés dans le texte dans un rayon – une distance – défini autour de mots-clés choisis. Pour répondre à cette première question de recherche, nous avons défini manuellement une liste de mots appréciatifs et une seconde liste de mots dépréciatifs que nous avons intégrées dans cet outil. En recherchant dans un corpus de texte donné les mots clés « colonel Guisan », « général Guisan » et « Henri Guisan », cet outil cherche dans un rayon défini autour de ceux-ci, la présence d’un ou plusieurs mots de la liste, permettant à la fin un cumul d’avis positifs et/ou négatifs pour chaque sous-corpus analysé.

| Période | 32-39 | 39-45 | 45-60 |

| # occurrences positives | 150 | 356 | 821 |

| # occurrences négatives | 2 | 36 | 67 |

Figure 2 : Aperçu statistique de l’outil d’analyse des sentiments appliqué aux 3 sous-corpus de la question 1 portée sur Henri Guisan.

Q2) Le « soldat-citoyen » comme vecteur sémantique d’unité et de défense spirituelle nationale

Pour notre deuxième question de recherche qui s’intéresse à l’imaginaire associé à l’usage des termes « soldat-citoyen » ou « citoyen-soldat » dans la presse romande, ces mêmes termes sont les mots-clés – enrichis des suggestions d’erreur d’OCR – qui permettent de définir le corpus sur lequel travailler pour la période de la Seconde Guerre mondiale (janvier 1939-décembre 1945). Un affinage en sous-corpus a permis de comparer l’usage de ces termes selon les six différents titres de presses retenus.

Notre analyse s’intéresse à définir les thématiques principales qui sont abordées dans les articles contenant ces mots clés. Notre approche a donc été menée en deux temps. D’abord dresser un classement des thématiques qui ressortent de notre corpus et nos sous-corpus avec Iramuteq, puis dans un second temps, à l’aide de notre outil d’analyse personnalisé, repérer les termes tirés d’une liste définie manuellement, appartenant au champ sémantique de « l’unité nationale » et de la « défense spirituelle » qui apparaissent dans un rayon proche de ces mots clés. La comparaison entre les différents titres de presses nous permet de voir si le discours associé au citoyen-soldat varie selon les journaux.

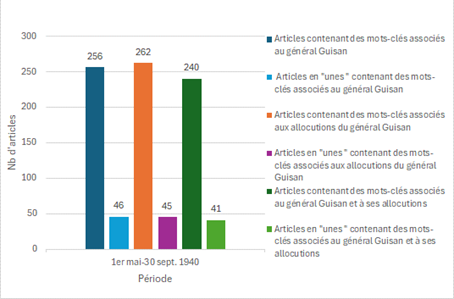

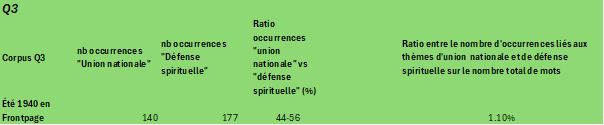

Q3) L’importance des discours et ordres d’armée du général Guisan à l’été 1940

Le corpus retenu pour répondre à notre troisième question historique se restreint à l’été 1940 (1er mai au 30 septembre), période durant laquelle des évènements majeurs ont marqué un tournant pour la Suisse, de la seconde mobilisation générale à la stratégie du Réduit National en passant par l’armistice entre l’Allemagne et la France et le rapport du Rütli. L’intérêt porté dans notre recherche sur les différents ordres d’armées et allocutions du général Guisan nous a conduits à associer le mot-clé « général » aux termes « rapport d’armée », « ordre d’armée » ou encore « Grütli » afin d’affiner le corpus. Pour porter l’analyse sur les articles les plus significatifs, un sous-corpus n’incluant que les « unes » de presse a été retenu.

Pour répondre à cette troisième question de recherche, nous avons dans un premier temps regardé l’ampleur statistique de la couverture médiatique des différentes allocutions écrites ou orales du général Guisan au cours de l’été 1940, en regardant si les pics d’articles produits contenant les mots-clés associés à Guisan coïncidaient avec les dates de publications de ces discours, et en comptabilisant la proportion d’articles en « une » associées à ces discours relatifs à l’ensemble des « unes » concernant le général à cette période. Dans un second temps, nous avons à nouveau employé sur le sous-corpus des frontpages notre outil d’analyse personnalisé, afin de repérer les termes relatifs au champ sémantique de « l’unité nationale » et de la « défense spirituelle » dans ces articles pour comprendre si la médiatisation de ces discours a permis de diffuser cet imaginaire auprès de la population.

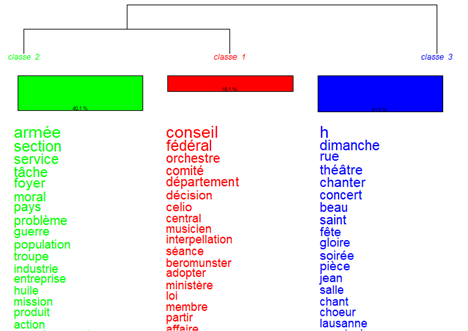

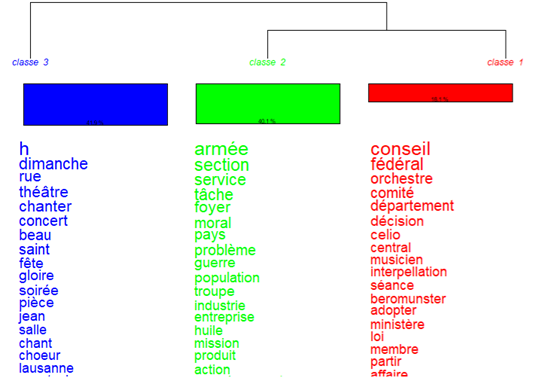

Q4) Perception médiatique de la section Armée & Foyer

Enfin, le corpus spécifique associé à notre dernière question de recherche concernant la section Armée & Foyer créée par Henri Guisan durant la guerre, est filtré temporellement à la durée du conflit (janvier 1939-décembre 1945) et retient les articles des six titres de presses contenant les mots-clés « section d’armée » « armée et foyer » et quelques variantes orthographiques liées aux fautes d’OCR.Notre analyse porte ici sur l’appréciation médiatique de cette section de l’armée. En appliquant à l’aide du logiciel Iramuteq, un dendrogramme thématique des mots qui ressortent le plus des articles du corpus, nous avons tenté dans un premier temps de voir dans quelle mesure la couverture médiatique de cette entité relayait de manière explicite sa mission première, à savoir relever le moral de l’armée et renforcer l’unité nationale. Dans un second temps, toujours à l’aide de notre outil d’analyse de sentiments appliqué à ce corpus, nous avons mesuré avec la même méthodologie que pour l’analyse de notre première question, l’appréciation positive ou négative de cette section dans la presse.

| Figure 3 : Dendrogramme Iramuteq du corpus Q.4 sur la section Armée & Foyer |

Notre outil d’analyse comporte certaines limites qu’il convient de souligner. L’association de mots appréciatifs à proximité de mots-clés dans un texte reste un approximatif. Ainsi, un mot, bien que suffisamment proche d’un mot-clé, n’est pas forcément à coup sûr employé à destination direct de ce même mot-clé. Aussi, il n’est pas impossible de tomber sur des formulations de phrases construites de telle sorte à mettre en défaut l’idée générale derrière la conception de notre algorithme. Celui-ci n’a donc pas la prétention de fournir des résultats apodictiques mais nous la considérons comme étant un bon complément à une lecture directe des articles ou à d’autres outils numériques. Nous avons toutefois décidé d’apporter quelques améliorations à notre outil, notamment en considérant l’output de l’algorithme non plus comme un recensement mais comme un coefficient construit sur la base du poids (de la pertinence) attribuée aux termes appréciatifs et dépréciatifs préalablement définis. Ainsi, plus le coefficient associé aux vocabulaires de l’appréciation est élevé par exemple, plus nous considérons que l’article porte un regard mélioratif vis-à-vis de l’objet de la question.

ANALYSE

Q.1 Traitement médiatique d’Henri Guisan

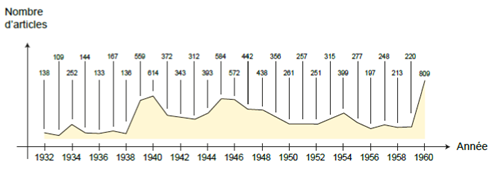

Concernant le profil statistique basé sur la couverture médiatique d’Henri Guisan entre 1932 et 1960, plusieurs constats peuvent être dressés. D’une part, on remarque que le début de la Seconde Guerre mondiale, le premier septembre 1939, qui coïncide avec la nomination d’Henri Guisan le 30 août 1939, va changer drastiquement le nombre d’articles le concernant. Avant la guerre, 154 articles citant Henri Guisan sont produits en moyenne par année contre pas moins de 401 articles à partir du conflit et ce jusqu’à sa mort en 1960 [cf. fig. 4].

| Figure 4 : Graphique statistique du nombre d’articles couvrant la personne d’Henri Guisan dans le temps |

Par cette observation, on peut déjà affirmer que la popularité médiatique d’Henri Guisan a drastiquement changé grâce à sa nomination comme général de l’armée suisse à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Certains des pics annuels observés sur ce graphique peuvent dans une certaine mesure correspondre à des évènements historiques dans lesquels Henri Guisan a tenu un rôle important. Ainsi, il est probable que le pic de 1939 soit associé au traitement médiatique de la nomination de Guisan comme général d’armée et de la première mobilisation générale que lui-même commande le 2 septembre. L’année 1940 connaît la plus grande couverture médiatique du général pour l’ensemble des années de guerre. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que des évènements majeurs le concernant ont eu lieu cette année-là. D’abord la promulgation d’une seconde mobilisation générale de l’armée en mai 1940, ensuite les différents ordres du jour du mois de juin 1940, visant la mobilisation d’une unité nationale après la capitulation de la France, enfin le rapport du Rütli du 25 juillet et l’allocution radio du 1er août annonçant à l’armée puis à la population la stratégie du réduit national. Le pic d’articles publiés en 1945 peut aussi s’expliquer avec la fin du conflit mondial et la retraite officielle du Général Guisan le 20 août, deux évènements qui ont connu une couverture médiatique significative. L’année 1946 marque aussi un pic de publications, vraisemblablement en raison du rapport assez critique publié par le général Guisan sur la gestion de la guerre. En 1960, le retentissement national qu’a connu le décès du général est sans doute la raison la plus plausible d’un pic record de 809 articles pour l’année, une hypothèse à relativiser tout de même, étant donné que les articles en « unes » cette année-là se limitent au nombre de 49.

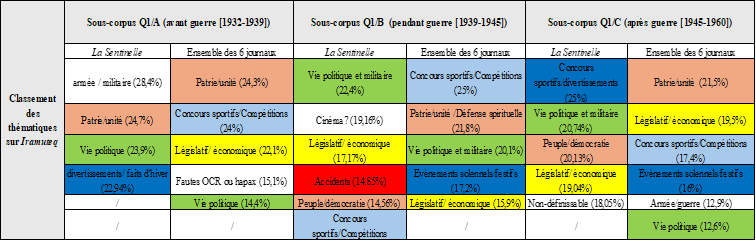

Concernant les thématiques abordées dans les articles portant sur Henri Guisan, nous avons constaté, à l’aide du logiciel Iramuteq, que celles-ci pouvaient varier dans le temps et selon les journaux. Les thématiques de l’unité nationale, de la vie politique et militaire, de la vue économique et législative, et des événements sportifs sont récurrentes pour les trois périodes, d’avant, pendant et d’après-guerre. En revanche l’ordre d’importance de ces thèmes varie en fonction des corpus temporels mais aussi des journaux. Il nous est toutefois difficile d’en tirer des conclusions pertinentes d’un point de vue historique car nous avons constaté qu’Iramuteq pouvait varier le classement des thématiques pour un même corpus lorsqu’on lui resoumettait la même extraction de données. Les thèmes extraits nous donnent toutefois un aperçu des sujets globaux des articles dans lesquels Henri Guisan est cité [cf. fig. 5].

| Figure 5 : Tableau montrant le classement des thématiques extraites par Iramuteq pour les sous-corpus Q1/A,B,C et leurs sous-sous corpus. |

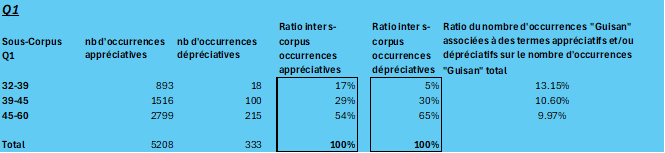

Enfin, notre outil d’analyse d’avis nous a permis d’évaluer l’appréciation plus ou moins favorable de la personne d’Henri Guisan, faite dans les articles des six journaux de presse pour les trois différentes périodes. On remarque d’une part que le nombre d’occurrences appréciatives et dépréciatives augmente avec le temps. Le sous-corpus des articles d’après-guerre (45-60) contient ainsi 54% du total d’occurrences appréciatives et 65 % des occurrences dépréciatives. Une donnée peu significative, puisqu’on peut la rattacher au fait que le nombre d’articles nommant Henri Guisan est nettement plus important pour la période d’après-guerre comparé à la période de la guerre, et encore plus comparé à la période d’avant-guerre [cf. fig. 1]. En revanche, pour les trois sous-corpus temporels, la proportion d’occurrences appréciatives est de 94% en moyenne contre 6% d’occurrences négatives. Pour la période d’avant-guerre, on atteint même un taux de 98% d’occurrences positives, 93% durant la guerre et 92 % après la guerre. Cette tendance fortement positive des avis portés sur la figure d’Henri Guisan dans les journaux doit toutefois être relativisée. Notre outil a en effet révélé que pour les articles du sous-corpus des années 1932-1939 comprenant le terme « Guisan », ce dernier est associé à des termes appreciatifs ou dépréciatifs dans une fenêtre donnée que pour 13.15% des articles [cf. fig. 6]. Pour la période de 39-45, on descend même à 10,6 % et pour la période 45-60, juste en-dessous des 10 %.

| Figure 6 : Tableau montrant les données statistiques de notre outil d’analyse de sentiments appliqué au corpus Q1 |

Ainsi, notre outil d’analyse nous permet de tirer quelques enseignements de ces statistiques. Il semblerait que dans l’immense majorité des cas (87-90%), les articles concernant Henri Guisan ou du moins le citant, n’ont porté aucun jugement de valeur particulier sur sa personne. Ceci peut sans doute être lié au nombre important d’articles retenus dans Impresso qui, tout en citant le général Guisan, ne parlent pas directement de lui, de sa personne ou de ses actions. Une autre hypothèse serait de dire que la presse de l’époque n’étant pas majoritairement une presse d’opinion mais bien une presse d’information, ce genre de jugement appréciatifs ou dépréciatifs ne ressortent pas dans les articles. Enfin, le choix arbitraire retenu d’une liste de mots appréciatifs et dépréciatifs susceptibles d’être retrouvés dans ces différents corpus de texte laisse inévitablement une grande marge d’erreur à la précision de notre outil d’analyse de sentiment. Toutefois, on peut noter que lorsque ces occurrences sont associées à Guisan, elles appartiennent dans plus de 90% des cas à un registre positif. Ceci peut être un indicateur de la perception médiatique majoritairement neutre, minoritairement positive et très faiblement négative d’Henri Guisan dans la presse avant, pendant et après la guerre. Si la censure appliquée à l’encontre de la presse durant les années de conflit pourrait avoir eu un impact sur le traitement médiatique du général, elle ne semble pas avoir statistiquement influencé ce traitement médiatique directement (variation de 1% seulement pendant et après-guerre).

Q.2 Le « soldat-citoyen » comme vecteur sémantique d’unité et de défense spirituelle nationale

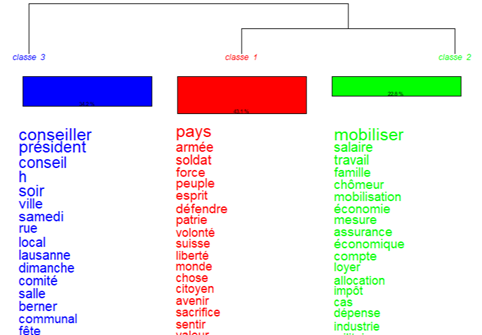

En utilisant le logiciel Iramuteq sur le corpus Q.2 [cf. fig. 7], nous avons pu faire sortir les thématiques principales associées aux articles faisant allusion à l’imaginaire du soldat-citoyen.

| Figure 7. : Dendrogramme Iramuteq du corpus Q.2 sur le soldat-citoyen |

En analysant ce dendrogramme [cf. fig. 7], on constate que la thématique la plus prégnante qui ressort du corpus est celle qui contient l’ensemble des mots appartenant au champ lexical de la patrie, de l’unité nationale et de la défense spirituelle (43,1%). On peut sans doute ainsi comprendre que l’usage du mot « soldat-citoyen » a été utilisé dans la presse pour diffuser cet imaginaire d’unité et de défense nationale, ralliant l’armée de milice avec l’arrière du pays, la population civile.

De plus, en constatant que le nombre d’articles contenant le mot « soldat-citoyen » dans chacun des six journaux était le plus important dans le journal socialiste La Sentinelle – 35 sur 120 au total –, malgré un tirage bien inférieur aux autres titres de presses, nous avons voulu comparer les thématiques qui ressortaient entre ces différents journaux. Malheureusement, les topics d’Iramuteq pour chaque titre de presse se divisent en un nombre de classes thématiques variables selon les journaux et ne permet pas de repérer de distinction de thèmes suffisamment marquée et pertinente entre ces sous-corpus. Pour remédier à cela, nous utilisons notre outil d’analyse sémantique appliqué à ces mêmes sous-sous corpus [cf. fig. 8].

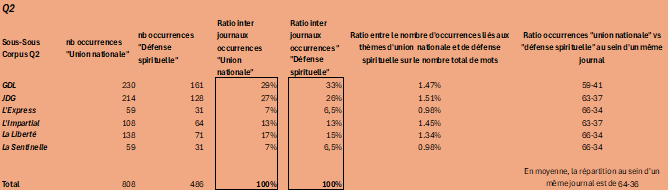

| Figure 8 : Tableau montrant les données statistiques de notre outil d’analyse de thématiques appliqué au corpus Q2 |

On remarque ainsi que si le journal La Sentinelle emploie le terme de « soldat-citoyen » le plus souvent pour la période de la guerre, ce mot n’est que faiblement associé à des termes appartenant aux champs lexicaux de l’union nationale (59 occurrences) ou de la défense spirituelle (31 occurrences), en comparaison avec la Gazette de Lausanne (respectivement 230 et 161 occurrences pour 27 articles utilisant le terme « soldat-citoyen ») ou le Journal de Genève (214 et 128 occurrences pour 17 articles) [cf. fig. 8]. Bien que faible, la proportion de mots associés à ces deux thématiques dans l’ensemble des mots des articles contenant le terme « soldat-citoyen » est la plus importante dans le Journal de Genève (1,51%), la Gazette de Lausanne (1,47%) et l’Impartial (1,45%) [cf. fig. 8]. Ces statistiques, associées aux topics généraux extraits par Iramuteq pour l’ensemble du corpus, nous permettent d’émettre l’hypothèse que le terme « soldat-citoyen », bien qu’employé majoritairement dans des articles diffusant un imaginaire d’unité nationale et de défense spirituelle au sein de la population, l’est à des proportions variables selon les titres de presses. Il est vraisemblable que le journal socialiste La Sentinelle, tout en s’alignant de manière générale aux idées diffusées par les autres titres de presse soumis à la censure durant la guerre, emploie un vocabulaire légèrement différent de celui des autres journaux pour parler des mêmes thématiques. Ainsi, notre outil d’analyse manquerait à détecter des termes proches rattachés au même champ lexical.

Q.3 L’importance des discours et ordres d’armée du général Guisan à l’été 1940

Pour saisir dans quelle mesure les discours et ordres d’armée du général Guisan durant l’été 1940 avaient eu un important retentissement dans la presse romande, nous avons d’abord souhaité comparer le corpus (Q3) d’articles associés à ces discours, avec le corpus (Q1) d’articles associés au général Guisan pour la même période, du 1er mai au 30 septembre 1940. On constate ainsi que pour cette période, sur les 256 articles contenant des mots-clés associés au général Guisan, 240 sont des articles issus du corpus associé aux différentes allocutions du général à l’été 1940. Il y a donc 93,7% des articles associés au général Guisan qui concernent de plus ou moins près ces interventions écrites ou orales durant cette période cruciale de l’été 1940 [cf. fig. 9]. En comparant uniquement les « unes » de journaux, tirées de ces deux différents corpus, on remarque alors que 41 des 46 articles contenant des mots-clés associés au général Guisan concernent ses allocutions de l’été 1940, soit 89 % des « unes ». Ce simple constat statistique indique de manière assez claire l’importante couverture médiatique relative à l’exposition médiatique globale d’Henri Guisan qu’ont connu ces différents discours et ordres d’armée du général à

l’été 1940.

| Figure 9 : Graphique représentant le ratio de la couverture médiatique des allocutions du général Guisan à l’été 1940. |

Dans un second temps, nous avons tenté de comprendre si la médiatisation de ces discours avait permis de diffuser un imaginaire « d’unité nationale » et de « défense spirituelle » auprès de la population suisse. A l’aide de notre outil d’analyse, nous avons détecté dans le corpus des « unes » de journaux, associées aux discours et rapports écrits du général Guisan à l’été 1940, les occurrences appartenant à une liste définie de termes rattachés aux champs lexicaux de l’unité nationale et de la défense spirituelle du pays.

| Figure 10 : Tableau montrant les données statistiques de notre outil d’analyse de thématiques appliqué au corpus Q3 |

On constate qu’il y a un nombre plus important d’occurrences associées à l’idée de défense spirituelle (177) que celles rattachées à la thématique d’unité nationale (140). L’indicateur du ratio de termes rattachés à ces deux thématiques sur le total des mots présents dans le corpus retenu permet de pondérer ces valeurs [cf. fig. 10]. Le ratio étant de 1,10% des mots du corpus, on peut le comparer au ratio moyen calculé au sein des sous-corpus de notre deuxième question, qui est de 1,28% pour l’ensemble des 6 titres de presse [cf. fig. 8]. Sachant que ce ratio de 1,28% s’appliquait à un corpus de texte où la thématique centrale d’unité nationale et de défense spirituelle extraite par Iramuteq ressortait à près de 43 %, on peut considérer qu’il est relativement significatif pour confirmer la prégnance de cet imaginaire dans les articles du corpus. Ainsi, notre ratio de 1,10 % étant légèrement inférieur, on peut supposer que les articles associés aux discours du général Guisan à l’été 1940 permettent une diffusion d’un imaginaire d’unité nationale et de défense spirituelle au sein de la population, mais dans une moindre mesure que pour les articles contenant le terme soldat-citoyen pour l’ensemble de la guerre.

Q.4 Perception médiatique de la section Armée & Foyer

A l’aide d’un dendrogramme thématique créé par le logiciel Iramuteq, nous remarquons que deux thématiques centrales présentes dans les articles évoquant la section Armée & Foyer ressortent particulièrement [cf. fig. 11]. Il s’agit d’abord de la classe 3 composant 41,9% du corpus Q4, regroupant les termes appartenant au champ lexical du divertissement (dimanche, théâtre, chanter, concert, etc.). En effet, la section Armée & Foyer avait d’abord été créée en septembre 1939 pour entretenir le moral des troupes mobilisées, par le biais de concert, de séances de cinéma ou de représentations théâtrales. Cette classe thématique révèle que la presse écrite relaye notamment cette mission première de la section dans ces articles. La classe 2 ressortie par Iramuteq qui compose 40,1% du corpus Q4 appartient quant à elle au champ lexical du soutien populaire à l’armée, du moral, du service et travail (armée, service, tâche, foyer, moral, etc.). Cette classe thématique est assez révélatrice de la mission dont s’est progressivement dotée la section Armée & Foyer dès mai 1940, à savoir soutenir le moral de l’armée mais aussi renforcer une unité nationale et un effort commun de la population derrière cette armée.

| Figure 11 : Dendrogramme Iramuteq du corpus Q.4 sur la section Armée & Foyer. |

Dans un second temps, toujours à l’aide de notre outil d’analyse de sentiments, nous avons mesuré avec la même méthodologie que pour l’analyse de notre première question, l’appréciation positive ou négative de cette section dans la presse. Malheureusement, aucune occurrence ni positive, ni négative n’est ressortie de cette analyse, quelle que soit la fenêtre donnée autour des termes associés à la section Armée & Foyer. Deux explications plausibles à ce résultat. D’une part, au même titre que pour notre première question, le choix au préalable d’une liste de termes positifs et négatifs constitue une limite évidente pour détecter toutes les nuances sémantiques d’un quelconque jugement de valeur dans les articles. D’autre part, il se peut aussi que le contenu des articles du corpus visait plus à décrire objectivement le rôle de cette section d’armée qu’à en apprécier le travail.

CONCLUSION

En conclusion, notre étude aura permis d’aboutir au constat que nos divers outils numériques ne permettent in fine que de développer une intuition quant au contenu des articles. En effet, une analyse plus fine et qualitative nécessitera, de manière inéluctable, un travail de recherche plus direct et plus explicite dans la littérature à notre disposition. Les résultats des analyses liées à la question 1 nous auront permis d’émettre la conclusion que la renommée de Henri Guisan a considérablement augmenté après sa nomination en tant que Général. En ce qui concerne la perception de celui-ci, une tendance positive domine largement, avec un pourcentage élevé d’occurrences appréciatives. Par la suite, nous avons pu confirmer que les termes liés à la figure du soldat-citoyen contiennent l’imaginaire de l’unité nationale et de la défense spirituelle, comme le supposent les résultats de notre outil numérique personnalisé. Les résultats de nos outils concernant la question 3 nous ont permis d’affirmer que les discours et ordres d’armée d’Henri Guisan en 1940 ont particulièrement retenu l’attention des médias, contribuant à diffuser cet imaginaire, bien que dans une moindre mesure que d’autres thématiques telles que la section Armée & Foyer. Enfin, la perception de la section Armée & Foyer dans les médias, comme l’a bien souligné Iramuteq, est principalement axée sur deux thématiques : le divertissement et le soutien populaire à l’armée. Bien que son rôle soit positivement perçu, l’analyse de sentiments ne révèle pas de jugements de valeur clairs dans les articles, mettant en exergue les limitations de nos différents outils.

NOTES DE BAS DE PAGE

INTRODUCTION

[1] Langendorf Jean-Jacques, Le général Guisan et le peuple suisse, Yens sur Morges : Cabédita, 2008, p. 19 & 25.

[2] Langendorf Jean-Jacques et Streit Pierre, Face à la guerre: l’armée et le peuple suisses, 1914-1918, 1939-1945, Gollion : Infolio, 2007, p. 188‑193 ; Dongen Luc van, « La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Suisse dans l’immédiat après-guerre (1945-1948) », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera, vol. 47, no 4, Schwabe, 1997, p. 719.

[3] Streit Pierre, Henri Guisan (1874-1960): un général suisse face à la Seconde Guerre mondiale, Nancy : Ed. Le Polémarque, 2017, p. 35.

[4] Dongen Luc van, « Vers la fin de la guerre (1944-1945) », in La Suisse face à la Seconde Guerre mondiale, 1945-1948: émergence et construction d’une mémoire publique, Genève : Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1997, p. 16‑18 ; Guisan Henri, Général Henri Guisan: écrits de guerre (1939-1945), Streit Pierre (éd.), Bière : Cabédita, 2013, p. 13.

[5] Gautschi Willi, Le Général Guisan: le commandement de l’armée suisse pendant la seconde guerre mondiale, Lausanne : Payot, 1991, p. 322 ; Lasserre André, « En Suisse, Aux Frontières De La Politique Et Du Militaire: « Armée Et Foyer » 1939-1945 », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits contemporains, vol. 33, no 130, Presses Universitaires de France, 1983, p. 82‑84.

[6] Kreis Georg, La Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale: ses réponses aux défis de l’époque, Zurich : Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, 2000, p. 26 ; Langendorf Jean-Jacques et Streit Pierre, Le général Guisan et l’esprit de résistance, Bière : Ed. Cabédita, 2010, p. 182 ; Guisan, Général Henri Guisan, op. cit., p. 23.

CORPUS

[1] Edelstein Francine, « La presse suisse pendant la Seconde Guerre mondiale face à la Shoah », Revue d’Histoire de la Shoah, vol. 203, no 2, Mémorial de la Shoah, Paris, 2015, p. 124‑125 & 127.

[2] Perrenoud Marc, « “La sentinelle” sous surveillance: un quotidien socialiste et le contrôle de la presse (1939-1945) », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera, vol. 37, no 2, Schwabe, 1987, p. 137 ; Edelstein, « La presse suisse pendant la Seconde Guerre mondiale face à la Shoah », art. cit., p. 126.

[3] Langendorf, Le général Guisan et le peuple suisse, op. cit. ; Langendorf et Streit, Face à la guerre, op. cit. ; Langendorf et Streit, Le général Guisan et l’esprit de résistance, op. cit. ; Guisan, Général Henri Guisan, op. cit.

[4] Gautschi, Le Général Guisan, op. cit.

BIBLIOGRAPHIE

Sources publiées

Archives en ligne de journaux suisses numérisés : https://impresso-project.ch/app/.

La Gazette de Lausanne, quotidien romand édité à Lausanne [années 1939-1945]

La Liberté, quotidien romand édité à Neuchâtel [années 1939-1945]

L’Impartial, quotidien romand édité à la Chaux-de Fonds [années 1939-1945]

Feuille d’avis de Neuchâtel, quotidien romand édité à Neuchâtel [années 1939-1945]

Le Journal de Genève, quotidien romand édité à Genève [années 1939-1945]

La Sentinelle, quotidien romand socialiste édité à la Chaux de Fonds [années 1939-1945]

Littérature secondaire

Ouvrages généraux

Clavien Alain, La presse romande, Lausanne : Ed. Antipodes, 2017, 203 p.

Dongen Luc van, La Suisse face à la Seconde Guerre mondiale, 1945-1948 : émergence et construction d’une mémoire publique, Genève : Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1997, 297 p.

Gautschi Willi, Le Général Guisan : le commandement de l’armée suisse pendant la seconde guerre mondiale, Lausanne : Payot, 1991, 901 p.

Guisan Henri, Général Henri Guisan : écrits de guerre (1939-1945), Streit Pierre (éd.), Bière : Cabédita, 2013, 173 p.

Kreis Georg, La Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale : ses réponses aux défis de l’époque, Zurich : Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, 2000, 150 p.

Langendorf Jean-Jacques, Le général Guisan et le peuple suisse, Yens sur Morges : Cabédita, 2008, 108 p.

Langendorf Jean-Jacques et Streit Pierre, Face à la guerre : l’armée et le peuple suisses, 1914-1918, 1939-1945, Gollion : Infolio, 2007.

Langendorf Jean-Jacques et Streit Pierre, Le général Guisan et l’esprit de résistance, Bière : Ed. Cabédita, 2010, 270 p.

Lasserre André, La Suisse des années sombres : courants d’opinion pendant la Deuxième Guerre mondiale : 1939-1945, Lausanne : Payot, 1989, 406 p.

Streit Pierre, Henri Guisan (1874-1960): un général suisse face à la Seconde Guerre mondiale, Nancy : Ed. Le Polémarque, 2017, 123 p.

Articles et chapitres de livres

Baechler Sylvain, « L’aviation suisse pendant la Seconde Guerre Mondiale », Revue Militaire Suisse, vol., [1], Association de la Revue Militaire Suisse, 2020, p. 53, DOI: 10.5169/seals-913955.

Dongen Luc van, « La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Suisse dans l’immédiat après-guerre (1945-1948) », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera, vol. 47, no 4, Schwabe, 1997, p. 709, DOI: 10.5169/seals-81211.

Dongen Luc van, « Vers la fin de la guerre (1944-1945) », in La Suisse face à la Seconde Guerre mondiale, 1945-1948: émergence et construction d’une mémoire publique, Genève : Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1997.

Edelstein Francine, « La presse suisse pendant la Seconde Guerre mondiale face à la Shoah », Revue d’Histoire de la Shoah, vol. 203, no 2, Mémorial de la Shoah, Paris, 2015, p. 123‑148, DOI: 10.3917/rhsho.203.0123.

Jaun Rudolf, « Die militärische Landesverteidigung 1939-1945 », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera, vol. 47, no 4, Schwabe, 1997, p. 644, DOI: 10.5169/seals-81208.

Lasserre André, « En Suisse, Aux Frontières De La Politique Et Du Militaire: « Armée Et Foyer » 1939-1945 », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits contemporains, vol. 33, no 130, Presses Universitaires de France, 1983, p. 77‑89, https://www.jstor.org/stable/25729090.

Paroz J. F., « La décision suisse de satisfaire les exigences allemandes relatives aux incidents aériens de l’été 1940 », vol. 0, no 49, Société d’études historiques des relations internationales contemporaines, etc., Paris, France, 1987, p. 33‑54, https://www.proquest.com/pao/docview/1297876792/citation/A04CB696960A452DPQ/19.

Perrenoud Marc, « “La sentinelle” sous surveillance: un quotidien socialiste et le contrôle de la presse (1939-1945) », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d’histoire = Rivista storica svizzera, vol. 37, no 2, Schwabe, 1987, p. 137, DOI: 10.5169/seals-80979.

Roesch Martine, « Henri Guisan: un Général vainqueur sans combat militaire », Suisse magazine = Swiss magazine, vol., no 157‑158, Suisse magazine, 2002, p. 11, DOI: 10.5169/seals-849768.

[s.n.], « La Revue Militaire Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale », Revue Militaire Suisse, vol. 125, Imprimeries Réunies S.A., 1980, p. 43, DOI: 10.5169/seals-344346.Outils de travail

Jorio Marco, « Défense spirituelle », Auberson Laurent (trad.), in DHS, 2006, https://hls-dhs-dss.ch/articles/017426/2006-11-23/.

Keller Rolf, « Pro Helvetia », Vuile-Mondada Elena (trad.), in DHS, 2012, https://hls-dhs-dss.ch/articles/010994/2012-01-12/.

Senn Hans, « Grütli, rapport du », Ellenberger-Leuba Marie (trad.), in DHS, 2010, https://hls-dhs-dss.ch/articles/017340/2010-11-26/.

Senn Hans, « Réduit national », Jacobi Humbert-Droz Roxane (trad.), in DHS, 2010, https://hls-dhs-dss.ch/articles/008696/2010-08-20/.

Senn Hans et Kreis Georg, « Guerre mondiale, Deuxième », in DHS, [s.d.], https://hls-dhs-dss.ch/articles/008927/2015-01-11/.

Steffen Gerber Therese, « Armée et Foyer », Gaillard Ursula (trad.), in hls-dhs-dss.ch, 2007, https://hls-dhs-dss.ch/articles/008695/2007-11-29/.

Weck Hervé de, « Guisan, Henri », in DHS, 2020, https://hls-dhs-dss.ch/articles/019083/2020-02-10/.

Sites et blogs consultés

Delpin Patrice, « La constitution de la République helvétique (12 avril 1798) », Clio Texte, 20.07.2015, https://clio-texte.clionautes.org/la-constitution-de-la-republique-helvetique-12-avril-1798.html, consulté le 02.10.2023.

Delvaux Pascal, « Recueil helvétique (1798-1803) », Presses d’Histoire Suisse, https://www.presses.ch/rh_1798_1803/rh_1798_1803.html, consulté le 17.10.2023.

Maury Jean-Pierre, « Suisse, Première Constitution République helvétique, 1798, Digithèque MJP », Digithèque MJP, 2014, https://mjp.univ-perp.fr/constit/ch1798.htm#10, consulté le 18.10.2023.

« Geschichte », Kloster Einsiedeln, https://www.kloster-einsiedeln.ch/geschichte/, consulté le 02.10.2023.