Thèse en sciences de la Terre, soutenue le 12 juin 2024 par Chiara Recalcati, rattachée à l’Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la FGSE.

La recherche présentée dans cette thèse se concentre sur l’exploration de la nature des processus de flux et de transport à travers les géomatériaux poreux et de leurs interactions/rétroactions avec la matrice solide. Les roches naturelles sont le milieu poreux à travers lequel les flux d’eau (et d’autres fluides) et le transport de solutés s’effectuent à travers le sous-sol terrestre.

Dans ce contexte, la dissolution est un processus clé qui entraîne les transformations minérales qui ont lieu dans la croûte supérieure de la Terre. Ce processus contribue à la formation de voies préférentielles à travers le sous-sol. Les roches carbonatées sont d’un intérêt particulier. Cela est dû à leur abondance dans le sous-sol et à leur haute réactivité. Elles entraînent l’altération de la surface de la Terre, interagissent avec la propagation des polluants dans les aquifères souterrains, et favorisent la capture du carbone par processus comme la minéralisation.

Les principales questions de recherche abordées dans cette thèse de doctorat sont liées à

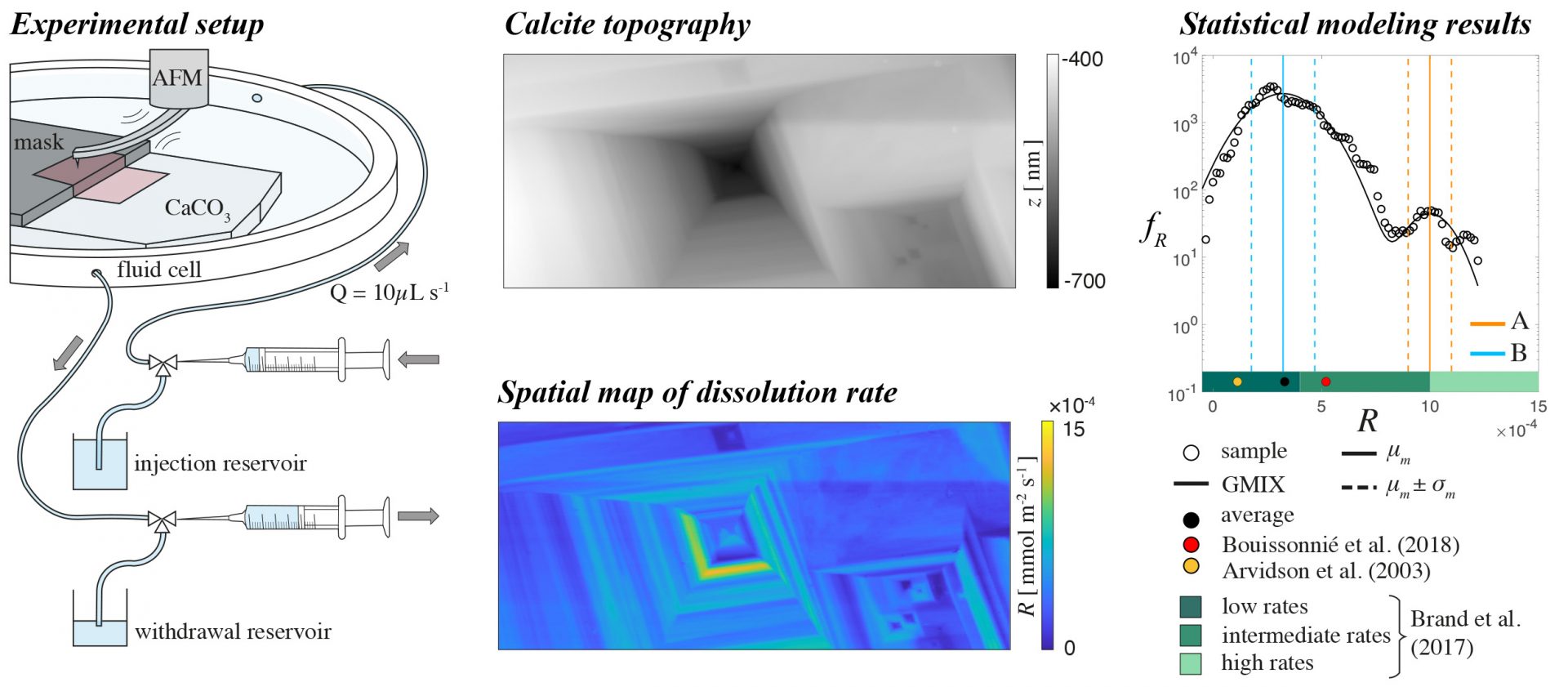

- l’amélioration de notre capacité à observer directement les taux de réaction de précipitation/dissolution grâce à des nouvelles expériences d’imagerie à l’échelle nano-/micro-

- la fourniture d’une interprétation des taux observés grâce à des approches stochastiques rigoureuses capables de quantifier l’incertitude.

Ces questions sont abordées avec un mélange unique de théoriques/modélisation et d’expériences de laboratoire. En tant que tel, les méthodes sont basées sur des développements théoriques fondamentaux (avec des approches soit analytiques que numériques) et des manipulations. Les approches théoriques sont de nature stochastique, étant donné l’incertitude omniprésente sur les mécanismes qui entraînent la dynamique de l’altération de la surface des minéraux en contact avec les fluides. Des expériences originales sont effectuées directement à l’échelle micro- et nano- pour observer par imagerie la physique fondamentale de l’interaction entre les fluides et la surface minérale.

La thèse est structurée le long des cinq chapitres brièvement décrits dans ce qui suit.

Le Chapitre 1 fournit une introduction au travail, y compris une description générale des paramètres hydro-géo-chimiques analysés. Le Chapitre 2 donne un aperçu du cadre expérimental considéré et conçu pendant le parcours de doctorat. Ils ont illustrés les protocoles expérimentaux, conçus pour acquérir des images de Microscopie à Force Atomique (AFM), imitant les paramètres naturels typiques des processus de dissolution de la calcite qui se produisant dans divers scénarios d’ingénierie/environnementaux. Une variété de configurations et de protocoles expérimentaux sont aussi conçus pour ressembler aux conditions associées à (i) des réactions dominées par la diffusion et (ii) des réactions contrôlées par la surface qui sont typiques des régions stagnantes ou d’écoulement dans les géo-matériaux poreux. Ces protocoles sont documentés pour permettre d’obtenir des données expérimentales qui peuvent être rapidement utilisées pour l’évaluation des distributions spatio-temporelles de la topographie de surface du minéral en contact avec le fluide en mouvement. Celles-ci sont à leur tour utilisées pour évaluer les distributions spatio-temporelles des taux de réaction qui s’ensuivent. Ces derniers sont alors soumis à des caractérisations stochastiques originales. En ce sens, le Chapitre 3 comprend tous les détails du cadre théorique stochastique utilisé pour l’analyse et l’interprétation des manipulations expérimentales. L’approche, et les formulations qui en dérivent, intègrent l’évaluation conjointe de la distribution de probabilité d’une variable « target » et de ses incréments spatiaux associés, pris entre des emplacements séparés par une distance (« lag ») donnée. Le champ aléatoire associé aux taux de réaction est interprété à travers un modèle de mélange bimodal généralement non-Gaussien. Les modes de ce dernier correspondent à un champ aléatoire indicateur qui est à son tour lié à l’occurrence de différents processus à l’intérieur du domaine d’observation. Le modèle intègre dans un cadre théorique unique les principaux traits qui se dégagent de l’analyse stochastique du système. Le Chapitre 4 est consacré à la présentation des résultats détaillés des investigations expérimentales et théoriques, tandis que les conclusions et les perspectives sont offertes dans le Chapitre 5.