Nadja Ackermann, Diplomatie und Distinktion, Funktionen eines adligen Selbstzeugnisses der Sattelzeit, Böhlau Verlag Köln, 2020, 287 p.

Was bewegte einen jungen Adligen im ausgehenden Ancien Régime dazu, in den diplomatischen Dienst einzutreten? Die vorliegende Studie analysiert ausgehend von einer praxeologischen Lektüre der mehr als 50 Tagebuchbände des preußischen Gesandten Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres (1753–1822) den sozialen Sinn der Diplomatie in der Sattelzeit. Sie zeigt, dass der Fürstendienst am fremden Hof zugleich der Statuspolitik des Familienverbands wie auch der Selbstpositionierung eines Adligen innerhalb der Familie diente. Angesichts sozialer und politischer Umbrüche wurde diese »Ökonomie der doppelten Distinktion« Ende des 18. Jahrhunderts nicht als obsolet betrachtet, sondern vielmehr in bisher ungekannter Weise reflektiert und perfektioniert. Innerhalb eines vormodernen Denkrahmens manifestiert sich ein modernes Subjekt, das die eigene Biografie in Zeiten des Wandels autonom zu gestalten trachtet. Indem sie Diplomatiegeschichte und Selbstzeugnisforschung zusammenführt, ermöglicht die Studie einen neuen Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen in der Sattelzeit.

De la Renaissance à l’époque romantique, des hommes et des femmes ont raconté le premier amour qu’ils avaient connu dans leur enfance, leur adolescence ou leur jeunesse. Célèbres ou obscurs, certains écrivaient leurs souvenirs pour le grand public, d’autres pour leurs seuls descendants. Mais tous voulaient revivre par l’écriture et faire connaître le sentiment éprouvé pour celui ou celle qui l’avait fait naître pour la première fois. Cent-dix de ces souvenirs ont été réunis et sont ici présentés. Ils éclairent d’un jour inédit l’histoire du sentiment amoureux, tel qu’il a été vécu pendant trois siècles par des jeunes gens et des jeunes filles de toutes conditions, des milieux de cour aux plus humbles villages. Le plus souvent remémorés au soir d’une vie, ils se présentent aussi comme autant de petites histoires douces-amères, amusantes ou nostalgiques. Elles ne peuvent qu’inviter le lecteur contemporain à y confronter le souvenir de ses propres débuts sentimentaux. Pierre Caspard est directeur de recherche honoraire. Ses travaux en histoire économique, sociale et culturelle s’intéressent aux écrits personnels comme révélateurs des intérêts, des valeurs et des sentiments qui ont animé les acteurs de l’histoire.

avaient connu dans leur enfance, leur adolescence ou leur jeunesse. Célèbres ou obscurs, certains écrivaient leurs souvenirs pour le grand public, d’autres pour leurs seuls descendants. Mais tous voulaient revivre par l’écriture et faire connaître le sentiment éprouvé pour celui ou celle qui l’avait fait naître pour la première fois. Cent-dix de ces souvenirs ont été réunis et sont ici présentés. Ils éclairent d’un jour inédit l’histoire du sentiment amoureux, tel qu’il a été vécu pendant trois siècles par des jeunes gens et des jeunes filles de toutes conditions, des milieux de cour aux plus humbles villages. Le plus souvent remémorés au soir d’une vie, ils se présentent aussi comme autant de petites histoires douces-amères, amusantes ou nostalgiques. Elles ne peuvent qu’inviter le lecteur contemporain à y confronter le souvenir de ses propres débuts sentimentaux. Pierre Caspard est directeur de recherche honoraire. Ses travaux en histoire économique, sociale et culturelle s’intéressent aux écrits personnels comme révélateurs des intérêts, des valeurs et des sentiments qui ont animé les acteurs de l’histoire.

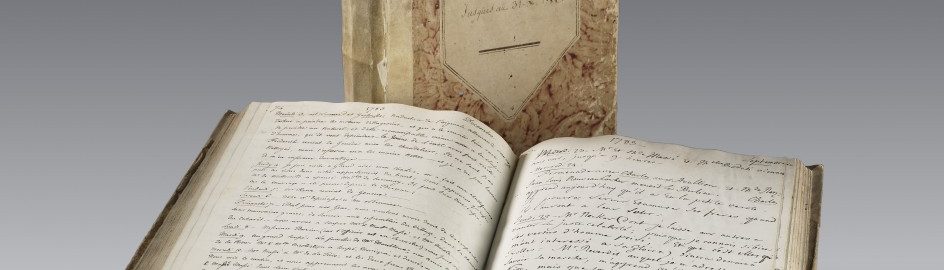

Isabelle Morel-de Gélieu, Journal 1819-1834, François Noirjean et Jorge da Silva (ÉD.), Neuchâtel, éd. Alphil, 464 p.

« Ce mois me paraissant devoir être de grande importance, j’en veux écrire les journées. Ce sera toujours un échantillon de ma vie actuelle. » C’est ainsi qu’Isabelle Morel-de Gélieu (1779- 1834) commence son Journal en septembre 1830. Auparavant, elle avait relaté quelques journées de 1819 et rédigé, à partir de 1820, des chroniques annuelles, qu’elle appelle « mon grand journal ».

« Ce mois me paraissant devoir être de grande importance, j’en veux écrire les journées. Ce sera toujours un échantillon de ma vie actuelle. » C’est ainsi qu’Isabelle Morel-de Gélieu (1779- 1834) commence son Journal en septembre 1830. Auparavant, elle avait relaté quelques journées de 1819 et rédigé, à partir de 1820, des chroniques annuelles, qu’elle appelle « mon grand journal ».

Dans le Journal, elle s’épanche librement : menus faits et gestes, événements importants, travaux saisonniers ou occasionnels, relations avec ses proches, nous révèlent ses émotions, ses états d’âme, ses inquiétudes et les petits bonheurs, plus rares, que la vie lui procure. Au fil des 487 pages de son manuscrit, c’est toute l’atmosphère d’un foyer qui se dévoile, souvent perturbé par des tensions entre les membres de la famille, des soucis d’argent et de santé, des frustrations de toute sorte.

Femme de lettres consacrée par les histoires littéraires de Philippe Godet et de Virgile Rossel, Isabelle Morel-de Gélieu s’est illustrée par son roman Louise et Albert, par ses traductions de Schiller, Pestalozzi, Appenzeller, Kotzebue ainsi que par des articles publiés dans divers journaux et revues suisses et étrangers. Elle représente, à ce titre, l’une des grandes figures féminines de la littérature romande au XIXe siècle.

Dès l’enfance, elle bénéficie d’un environnement favorable à l’épanouissement de l’esprit : élevée à la cure de Colombier, elle y côtoie notables, autorités et autres pensionnaires que reçoivent ses parents, le pasteur Jonas de Gélieu et Marguerite Isabelle, fille de Théophile Rémy Frêne. De plus, Isabelle grandit dans l’entourage bienveillant de Madame de Charrière, sa protectrice. En 1801, elle épouse le pasteur de Corgémont, Charles-Ferdinand Morel, homme énergique qui exploite un domaine agricole et s’intéresse aux questions politiques, économiques et sociales de son temps.

Quel contraste entre cette notoriété et le Journal d’Isabelle Morel-de Gélieu ! Ce précieux témoignage sur la sociabilité des élites de l’époque constitue un document unique décrivant le quotidien et le sort d’une femme de lettres résignée et reléguée dans un milieu rural, sacrifiant ses talents littéraires à ses obligations d’épouse et de mère.

Dévoiler l’ailleurs, Correspondances, carnets et journaux intimes de voyages, Laurent Tissot, Patrick Vincent, Jeacques Ramseyer (éd.), Neuchâtel, éd. Alphil, 264 p.

L’existence ne peut-elle pas être vue comme un voyage, dont le carnet se remplit peu à peu d’histoires vécues ?

Les initiateurs de ce livre ont voulu, à travers des approches monographiques très variées, susciter une réflexion sur la manière dont on voyage, du XVIIIe siècle à nos jours, et dont on rend compte de cette expérience dans des écrits personnels qui ne sont pas destinés à la publication.

Quels liens se tissent entre les personnes qui partent et leur pays natal ? En quoi l’âge, le genre, l’origine sociale, le métier, les conventions influent-ils sur le récit ? Quelle est la part des lacunes, des blancs et des silences dans ces correspondances et ces carnets de route ? De quelle perception de l’espace et des autres témoignent ces savants, ces artistes, ces explorateurs et ces touristes « ordinaires » ? Le journal de voyage est-il un miroir de soi autant qu’une documentation sur les contrées visitées ?

Chaque voyageur, chaque voyageuse agit comme un révélateur des interrogations et des changements que vit son époque. Du tourisme d’élite au tourisme industriel, d’une mission scientifique dans l’Afrique coloniale aux pérégrinations de jeunes bourgeois en quête de plaisirs balnéaires sur la Côte d’Azur, à pied ou en voiture, en mer ou en haute montagne, de la Suisse aux confins du monde, le voyage a sa part d’aventures et de jouissances, de méditations sur la destinée parfois. Tous les témoignages étudiés ici démontrent, par le texte comme par l’image, que le voyage participe d’une expérience à la fois personnelle et collective.