The New Yorker publiait pendant l’été 2021 un article comparant la politique de santé publique du Costa Rica à celle des Etats-Unis. Le résultat est limpide : au Costa Rica, où la santé publique est considérée comme prioritaire, les gens vivent plus longtemps. Certes pas autant qu’en Suisse, qui voit le nombre de ses centenaires exploser, mais suffisamment pour s’interroger. Comment ce pays a-t-il pu dépasser l’Amérique du Nord ?

Grâce à une politique nationale menée depuis les années septante, qui a défini un plan stratégique permettant d’élargir la couverture des soins fournie par le système de sécurité sociale. Le Costa Rica a également mis au point un programme de santé rurale, qui a étendu le type de services médicaux dont disposaient les villes au reste du pays. C’est remarquable. Toutefois, on peut se demander si la longévité est réellement l’objectif prioritaire à atteindre, comme l’illustrent les débats sur la qualité de vie. En tant qu’institution de recherche (qu’elle soit fondamentale, translationnelle ou clinique) et d’enseignement, nous ne sommes pas habilité·e·s à définir une politique nationale de santé publique. Nous pouvons cependant y contribuer, en particulier via notre partenariat privilégié avec des institutions comme le CHUV et Unisanté.

Sans remettre en cause nos activités de pointe dans le traitement de maladies graves qui visent à prolonger l’espérance de vie des patient·e·s, nous pouvons nous poser des questions plus larges sur la santé : en quoi nos recherches et enseignements peuvent-ils contribuer à une meilleure qualité de vie ? Allons-nous dans la bonne direction ? À quels niveaux est-il possible d’agir ? La santé est-elle une affaire individuelle ou collective ? Aujourd’hui, je vous propose d’essayer d’y trouver un début de réponse en explorant trois « déterminants de la santé » aux côtés de chercheuses et chercheurs de l’UNIL.

Le premier, c’est le sport, et plus généralement l’activité physique. Voilà un postulat intuitif qui mettra a priori pas mal de monde d’accord ! Aaron Baggish, Professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine et médecin-chef au Service de cardiologie du CHUV, va toutefois plus loin : de toutes les actions qu’un individu peut accomplir pour rester en bonne santé, pratiquer un sport est de loin la plus importante – combinée, évidemment, à une alimentation saine et à la non-consommation de tabac. 150 minutes d’exercice physique modéré ou 75 minutes d’exercice physique intense par semaine suffisent pour améliorer radicalement la qualité de vie. Il s’agit donc à ses yeux de la première mesure à prendre en termes de santé publique. Au niveau individuel, chaque petit pas compte : marcher davantage, prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur… tout effort, même minime, est mieux que rien, quel que soit son âge ou son état de santé préalable. En outre, l’activité physique aplanit selon lui les obstacles socio-économiques, car elle est gratuite, contrairement aux produits pharmaceutiques, que seule une partie de la population peut s’offrir. En revanche, il faut que la pratique d’exercice soit individualisée. Or, si l’on connaît l’usage des médicaments, leur posologie, leurs effets secondaires et restrictions d’utilisation, on ignore tout du sport. Pourtant, on devrait logiquement conseiller d’autres types d’efforts à un patient asthmatique qu’à quelqu’un qui souffre de problèmes de dos, par exemple. Nous sommes toutes et tous uniques, et devrions pouvoir suivre un « dosage » parfaitement adapté – comme pour une prescription médicale. C’est là que la recherche du Professeur Baggish intervient. D’ici cinq à dix ans, il espère avoir qualifié et quantifié les effets de différentes « doses » de sport, puis compte élaborer une plateforme de données qui permette aux gens d’obtenir des informations personnalisées pour choisir l’activité physique la plus appropriée. Ensuite, il s’agira de convaincre les décideuses et décideurs de la scène gouvernementale, peut-être même les assurances maladie, qu’une politique incitative leur permettrait d’économiser des millions par année – et pas seulement en proposant des bonus pour les détentrices et détenteurs d’un abonnement de ski de fond… Création de parcours sécurisés pour l’exercice extérieur, mise à disposition de locaux pour le sport d’intérieur en hiver, installation de douches, aménagement du temps de travail, valorisation de l’activité physique dans le CV professionnel, ou même compensation financières (comme des réductions du prix des repas sur présentation d’un podomètre), les encouragements possibles sont nombreux, et ils doivent aussi venir d’en haut. Sans stimulation active de l’environnement, les efforts de chacun·e sont en effet voués à l’échec.

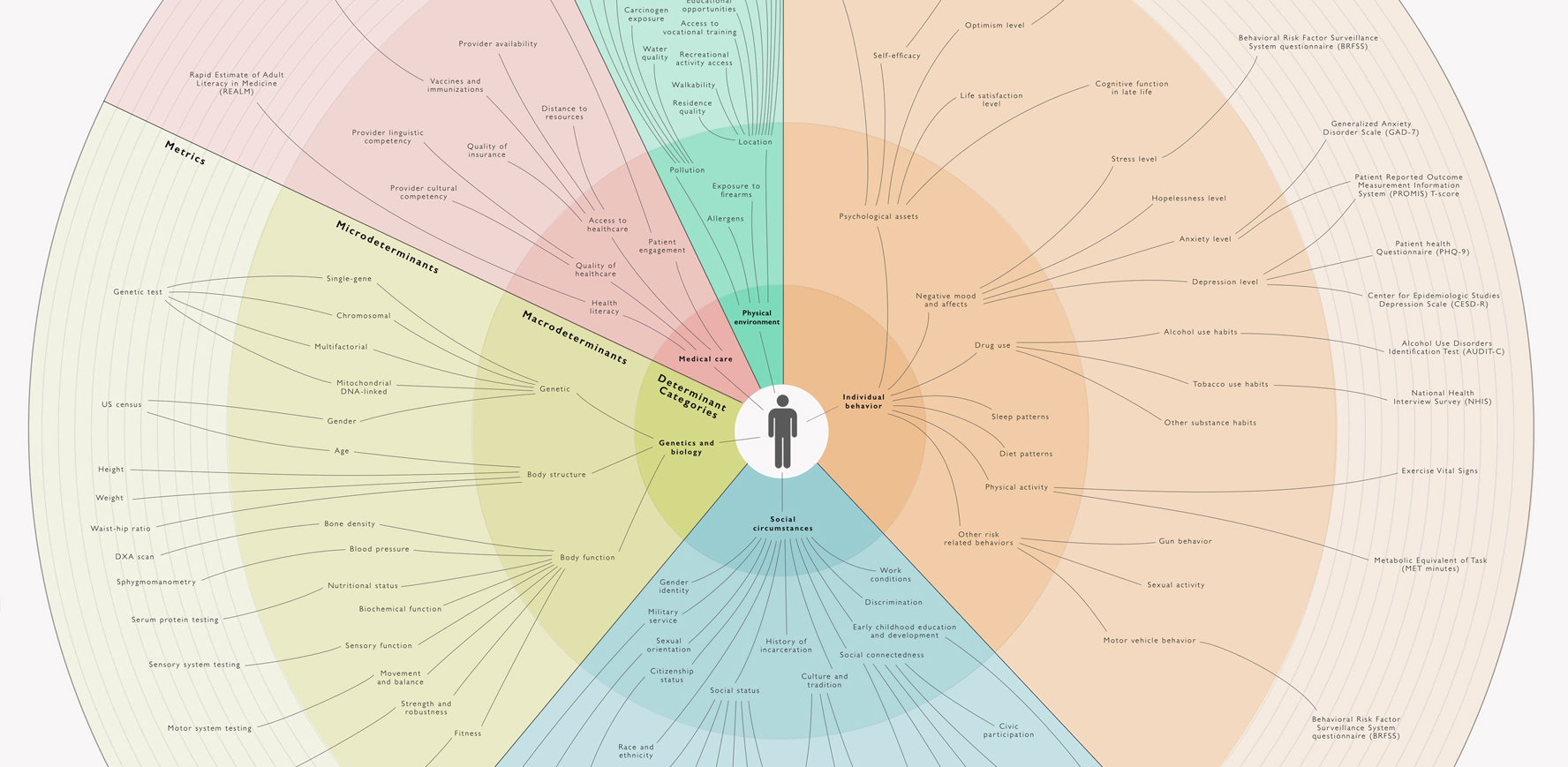

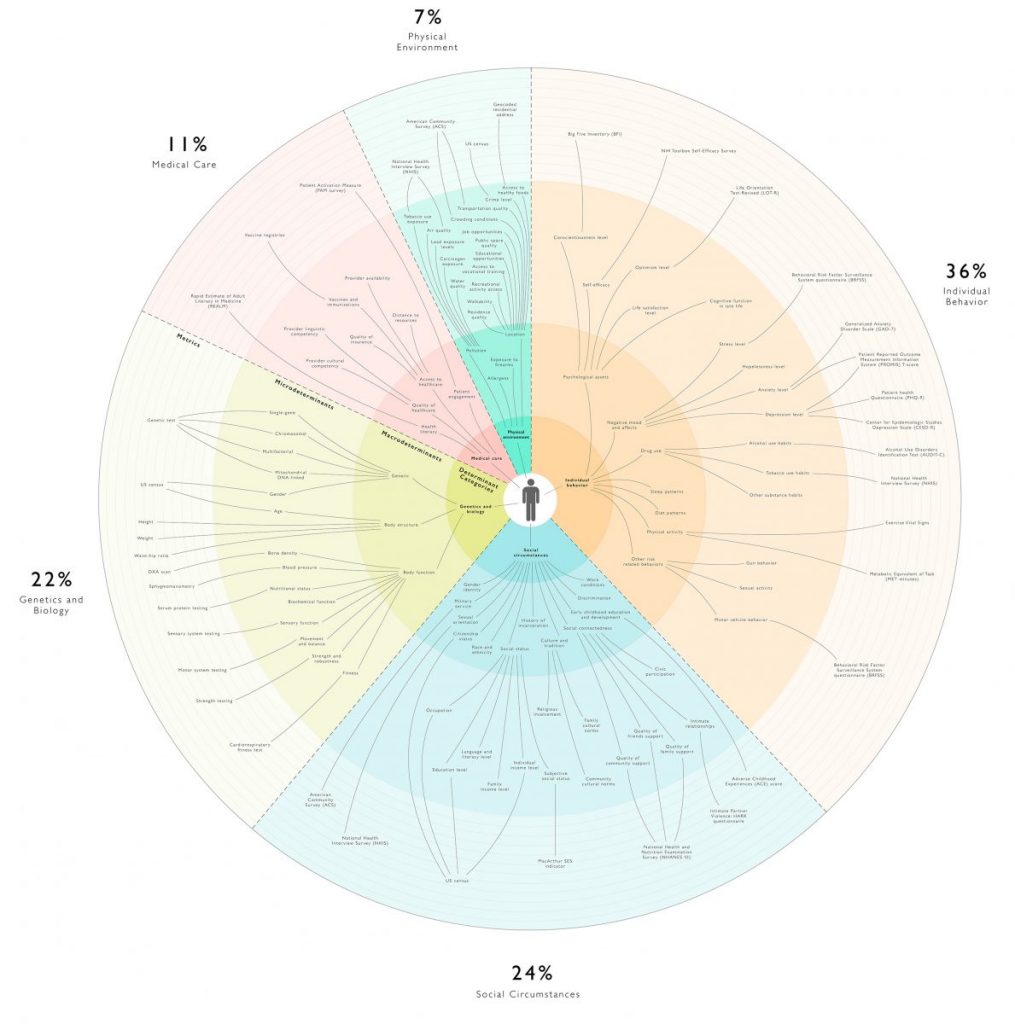

Pour les expert·e·s en sciences sociales de l’UNIL Nolwenn Bühler, anthropologue de la médecine et de la santé, et Francesco Panese, Professeur ordinaire en études sociales de la médecine et des sciences, le comportement individuel reste un déterminant prépondérant de la santé (36% selon le schéma ci-dessus). C’est pour cette raison que, historiquement, les gouvernements ont souvent majoritairement ciblé les individus pour mettre en place des politiques de santé au travers de changements comportementaux : enseigner aux gens à se laver les dents, à aérer, ou encore éviter de donner de l’alcool aux enfants.

La tendance à individualiser les mesures de prévention perdure aujourd’hui. Toutefois, si elle permet d’insister sur les marges de manœuvre de chacun·e, elle peut également contribuer à stigmatiser les comportements à risque. Or, on sait que de telles mesures « pédagogiques » ne suffisent pas, notamment parce qu’elles négligent les facteurs socio-environnementaux. Est-ce vraiment pertinent d’inciter une personne à faire son jogging dans une ville ultra polluée, sachant qu’elle peut absorber ce faisant une quantité importante de toxines ? Faut-il pousser les gens à se nourrir mieux en consommant des produits plus sains, mais plus chers, qui ne font que creuser les inégalités ? Les études montrent que les conditions de vie et la situation sociale, comme entre autres le genre, l’ethnicité, l’orientation sexuelle et affective, le revenu ou le niveau d’éducation, sont fondamentales en termes de santé (24%) – beaucoup plus, contrairement aux idées reçues, que les soins médicaux (11%). Afin de rendre compte de ces éléments hors de la portée directe des individus, la notion de « déterminant de la santé » s’affine et se complexifie. La notion de modulateur peut par exemple être proposée afin de traduire la manière dont le biologique et le social interagissent de façon dynamique tout au long de la vie. Améliorer la santé aujourd’hui nécessiterait par conséquent de revenir à une conception plus contextuelle, qui a été éclipsée par l’essor de la génétique et la biomédicalisation de la santé publique. Hippocrate (460-377 avant J.-C.), dans son traité Des airs, des eaux et des lieux, préconisait pourtant déjà aux personnes exerçant la médecine d’observer de près la qualité des eaux et des sols dans les villes où elles venaient exercer. Au 19e siècle, on savait qu’il fallait commencer par assainir les lieux et assécher les marais pour pouvoir mettre en œuvre une politique de santé sur le long terme…

C’est donc une approche holistique et une resocialisation de la santé qui devraient primer, par exemple en utilisant le concept d’exposome. Développé en épidémiologie, celui-ci englobe la totalité des expositions à des facteurs extérieurs (non génétiques) subies par tout être humain depuis sa conception jusqu’à sa mort (y compris, par exemple, le système politique et économique, les conditions de travail ou les métaux lourds et les polluants). Mais la tâche est ardue : comment élaborer et financer un dispositif qui parvienne à mettre en lien une telle masse de données, et ce sur le long terme ? Qui décide des priorités de santé publique, de ce qu’il faut monitorer et dans quel but ? Est-ce l’intérêt des scientifiques, celui de la population ou des instances étatiques en charge de la santé publique ? Est-ce que les preuves scientifiques quant à l’influence des déterminants sociaux sont suffisantes quand les mesures systémiques dépendent de la volonté politique et du jeu démocratique ?

Pour répondre à ces questions, Nolwenn Bühler a procédé à une ethnographie d’une cohorte populationnelle réalisant une étude de biosurveillance et cherchant à comprendre l’impact de l’environnement sur la santé. Défendant une posture engagée, elle collabore activement avec des médecins, chercheuses et chercheurs en santé publique afin de renforcer la prise en compte des dimensions sociales des inégalités de santé. Pour ce faire, il est important d’amorcer une réflexion de fond sur la place et les orientations de la santé publique en Suisse, ainsi que d’inciter le système médical à réfléchir de manière syndémique en rapprochant des éléments traités jusqu’ici en silo (par exemple, comme l’explique Francesco Panese, se rappeler qu’une épidémie telle que le SIDA ou le COVID n’est pas une simple affaire de santé, mais que les facteurs de précarité, de style de vie ou de secteurs d’activité jouent par exemple un rôle crucial dans la propagation du virus). À terme, il s’agirait donc d’impliquer les instances décisionnaires pour refonder une politique de santé dans la loi, désormais dépassée.

Modifier la législation derrière le système de santé, c’est également la conclusion à laquelle arrive la Professeure Valérie D’Acremont, médecin et épidémiologiste, spécialiste en infectiologie et médecine tropicale, responsable du Secteur Santé globale et environnementale au Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté). Ses arguments reposent sur sa propre spécialité de recherche : les changements climatiques et leur impact sur la santé. À ses yeux, il faut impérativement travailler sur trois enjeux interconnectés qui altèrent nos besoins fondamentaux et se renforcent entre eux :

- les perturbations climatiques extrêmes, comme les canicules (1’000 morts par an en Suisse, sans compter les effets sur l’agriculture) ou les inondations (qui impactent la qualité de l’eau et les migrations)

- l’effondrement de la biodiversité – la destruction des forêts, l’élevage intensif et notre système de production ultra libéral favorisent l’émergence de nouveaux pathogènes et leur dissémination fulgurante

- la pollution à proprement parler – une eau et un sol souillés par les pesticides ou les perturbateurs endocriniens entraînent des cancers précoces et des cas de stérilité, les microparticules présentes dans l’air déclenchent des maladies des poumons et des artères (3’000 morts chaque année dans notre pays).

Tous ces déséquilibres ont également un effet sur notre santé mentale (éco anxiété, angoisse en cas de conflit ou migration). Ils péjorent notre alimentation et accroissent les inégalités sociales. Même si elle ne se sent pas forcément impactée par ces problématiques, la Suisse n’y échappe malheureusement pas. Obésité (11% de la population adulte), cancers précoces, coups de chaleur accrus, maladies infectieuses telle que l’encéphalite à tiques, multiplication des cas d’allergie ou d’asthme, et surtout maladies cardio-vasculaires qui créent un terrain fragilisé en cas de pandémie… Les arboviroses (fièvre dengue, chikungunya, Zika) se rapprochent de nos frontières, et nous ne sommes pas à l’abri des éboulements de permafrost. Face à ce constat, l’OMS a demandé aux pays de rendre deux feuilles de route après la dernière COP27 pour qu’ils réfléchissent, d’une part, à modifier leurs systèmes de santé afin qu’ils s’adaptent à l’émergence de nouvelles maladies et, d’autre part, à les décarboner (ils sont actuellement très polluants en termes de rejets de CO2, et de contamination des sols, surtout à cause des médicaments). Pour Valérie D’Acremont, une des solutions serait de rendre le système de santé beaucoup plus sobre en revenant à une approche centrée sur l’humain et basée sur la médecine de premier recours, et en renforçant la prévention (la Suisse détient le record mondial de la consommation d’énergie et matières premières, dû principalement à une ultra technologisation de la médecine, mais, à indice de qualité de soins égale, la Suède consomme trois fois moins). Une telle transformation passe bel et bien par la modification des cadres légaux et des programmes de santé publique. Or, pour l’instant, la Confédération n’a pas répondu à l’appel de l’OMS. Mais des initiatives ponctuelles se multiplient au niveau local, comme la Marche bleue (quatre Vaudoises, dont Valérie D’Acremont et Julia Steinberger, Professeure ordinaire sur les enjeux sociétaux liés à l’impact des changements climatiques à l’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL, vont rallier Genève à Berne pour sensibiliser à l’urgence climatique). Des actions collectives, comme les hameaux de santé en France, qui proposent un nouveau paradigme de soins holistiques, démocratiques, sociaux et écologiques, laissent aussi espérer que les choses changent.

Sans être spécialiste, loin de là, il me semble donc clair que nous ne pourrons parvenir à améliorer notre santé future qu’à travers une double approche : au niveau privé, en priorisant le sommeil, l’activité physique, un environnement matériel et social le plus sain possible, une bonne nutrition et une médecine préventive de proximité, et, au niveau professionnel, en continuant à dialoguer entre chercheuses et chercheurs de nos sept facultés pour aider à recomposer ensemble une société où chacun·e puisse vivre mieux au quotidien, quelle que soit sa trajectoire – et pas uniquement en se félicitant de notre médaille d’or de la longévité !

Liens

- La Suisse est la nouvelle championne de la longévité, Tribune de Genève 2023-29-01

- Costa Ricans Live Longer Than We Do. What’s the Secret? New-Yorker 2021-31-08

- Santé et environnement : vers une nouvelle approche globale

- Merrill Singer, Syndemics and the biosocial conception of health, The Lancet

- La Marche bleue