Dans la nuit du 4 juin 1967 dans la campagne fribourgeoise, cinq kilos d’explosifs militaires dérobés font voler un immeuble en éclats. Carmen meurt. Alain, son fiancé, est arrêté, jugé, condamné à sept ans de prison pour « crime passionnel ». Tout semble dit. Mais Détruire tout commence précisément là où cette évidence se referme trop vite. Non pour combler un déficit d’explication, mais pour interroger ce qui, dans un ordre social donné, permet que la destruction soit pensée, nommée, et finalement neutralisée.

« [C]’est le rapport du geste et du milieu, du geste et de la terrible attraction d’un pays sur lui, d’une famille, d’une époque, où tous font tout pour qu’il advienne dans la caricature du geste, en effet, qu’il finit par devenir, c’est la distorsion de ces mains musiciennes devant l’énigme de la beauté – l’impuissance hystérique de l’homme viril, l’hystérie masculine si l’on veut – et tout bancal que ce soit, c’est cela qu’il convient de dire. »

Le fait divers n’est donc pas traité comme un événement isolé, encore moins comme une énigme à résoudre. Bernard Bourrit l’aborde comme un point de condensation : une époque, un pays, des habitudes de jugement s’y trouvent pris ensemble. Il ne s’agit ni d’excuser ni de comprendre « l’homme », mais de déplacer le regard, de quitter l’événement pour observer les cadres sociaux, institutionnels et symboliques qui le rendent lisible, et donc supportable.

Autour d’Alain, le récit déplie un monde sans relief spectaculaire : l’enfance à la ferme, la pauvreté, l’alcoolisme du père, les impasses scolaires, la modernisation subie, les fêtes de village, l’entrée dans le couple. Rien n’est exceptionnel, et c’est précisément ce que le livre met en cause. La violence ne surgit pas comme une rupture, mais comme une continuité. Alain n’est ni héroïsé ni excusé ; il apparaît façonné par des assignations multiples, sans que cette inscription sociale n’abolisse la responsabilité de l’acte.

La relation entre Alain et Carmen cristallise cette critique. Le couple n’est pas présenté comme un drame intime, mais comme un dispositif de normalisation. Sous les apparences de l’amour et du choix individuel, s’y rejouent des rapports de domination de genre et de classe. Carmen n’est pas effacée, mais le texte rend sensible la manière dont la rumeur, les non-dits et les discours judiciaires déplacent insidieusement la faute vers elle. Le mot « féminicide » n’apparaît jamais, il n’existait pas alors, et cette absence agit comme un révélateur : ce que la langue ne nomme pas continue d’organiser les regards.

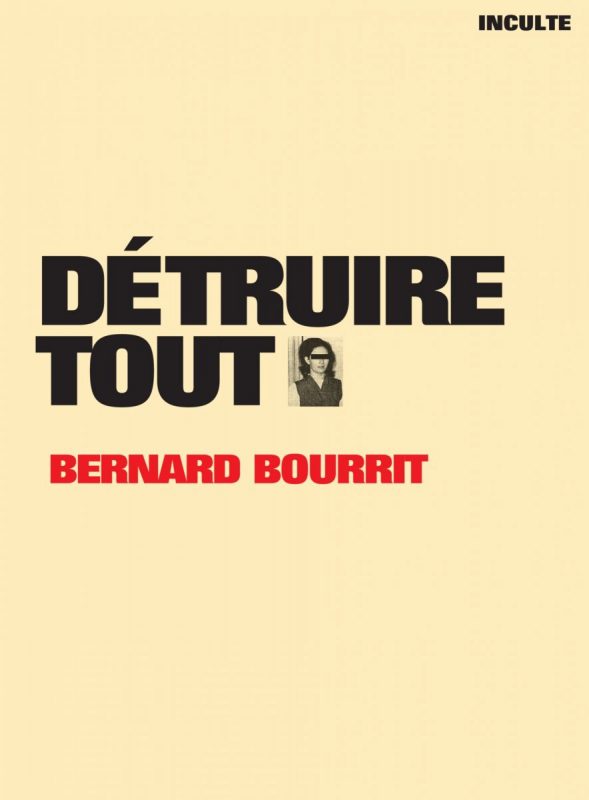

Des photographies de presse jalonnent le récit. Visages, lieux, fragments d’archives visuelles apparaissent sans légende, comme autant de points d’arrêt. Loin d’éclairer les faits, elles en accentuent l’étrangeté. Ces images, apparemment neutres, rappellent que le fait divers est déjà une mise en forme, un objet de regard et de jugement. En les intégrant au texte, Bourrit n’accumule pas les preuves : il interroge les cadres médiatiques et institutionnels qui produisent du sens, et parfois de l’oubli.

La langue singulière de Bourrit participe pleinement de ce geste. Elle ne cherche pas la fluidité mais avance par reprises, par détours, et exprime les hypothèses successives avec maitrise. Cette écriture résistante empêche toute lecture confortable. Elle oblige à demeurer dans l’inconfort du doute, là où les récits trop assurés ferment prématurément le sens. Détruire tout n’explique pas : il expose, et le récit ne propose ni réparation ni consolation. La violence demeure une impasse, le symptôme d’une dépossession plus vaste, celle des mots, du droit, des possibles.

« oui, tu calcules bien : vingt ans d’emprisonnement + prison à vie = quinze ans d’incarcération, qui font sept, à la fin. »

La peine, dérisoire au regard du crime, ne referme rien : elle agit comme un révélateur brutal de la légèreté institutionnelle avec laquelle cette violence est jugée, nommée et, en grande partie, neutralisée.

Détruire tout ne se referme pas sur une résolution, mais sur un trouble persistant. C’est précisément là que réside sa force : dans sa capacité à laisser le lecteur face à ce qui résiste, à ce qui ne se pacifie pas. En refusant les cadres rassurants du récit explicatif ou de la morale, Bourrit impose une lecture exigeante, parfois inconfortable, mais profondément stimulante. La force du texte réside dans cette tension même : il ne cherche ni l’adhésion ni la consolation, mais engage une confrontation lucide avec la perception du lecteur, avec sa manière de juger et de tolérer la violence, délivrant ainsi une confrontation rare et percutante.