Situé sur la commune de Blonay-Saint-Légier, le château d’Hauteville abrite aujourd’hui le campus suisse d’une université américaine. L’histoire de cette merveille architecturale du XVIIIe siècle et celle de ses habitants font l’objet d’une publication richement illustrée, sous le regard de plusieurs disciplines.

© Atelier Delachaux Photographie

© Musée national suisse LM 167629.5

© Musée national suisse LM 167637

C’est à une visite guidée étonnante que nous convie l’ouvrage collectif Le domaine d’Hauteville. Du château au campus universitaire. Dans sa première partie, on découvre en détail la demeure seigneuriale et ses dépendances – datant principalement du XVIIIe siècle – ainsi que le vaste domaine qui les entoure, composé d’un parc, de vignes, de prés et de forêt. La seconde partie est dédiée à la vie de ses propriétaires au fil du temps. Magnifiquement illustrés de photographies, gravures, tableaux et de plans, les différents chapitres ont été rédigés par une vingtaine d’auteurs, dont une bonne part possède des liens avec l’UNIL.

«Nous souhaitions faire le point sur les connaissances acquises grâce à la restauration du château et au dépouillement des archives familiales», indique Béatrice Lovis, codirectrice de l’ouvrage. Chargée de recherches au Centre des sciences historiques de la culture (Faculté des lettres), l’historienne a dirigé une publication récente sur le domaine de La Doges, un petit paradis situé non loin d’Hauteville, à La Tour-de-Peilz (lire Allez savoir! no 79, février 2022). Le même état d’esprit souffle sur les deux livres, soit le mariage de contributions scientifiques et d’une forme soignée, tout en restant accessible à un large public. L’alternance d’études approfondies et de parties plus courtes rythme la lecture.

De nombreuses raisons rendent le château d’Hauteville unique. Jacques-Philippe d’Herwarth, propriétaire dès 1734, puis Pierre-Philippe Cannac, qui a acquis le domaine en avril 1760, étaient passionnés d’architecture. «Cannac, qui possédait des attaches à Lyon, a engagé François Franque, l’un des architectes les plus réputés de son temps», note Béatrice Lovis. Ce professionnel se déplaça sur place, un fait rare à l’époque. Il réussit à agrandir le château tout en intégrant le bâtiment existant, de manière harmonieuse.

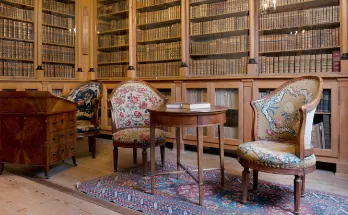

Plusieurs chapitres sont consacrés aux décors intérieurs, l’une des richesses du château. Prodigue en trompe-l’œil, le grand salon propose ainsi de spectaculaires fresques italianisantes, datant de la fin des années 1730. Dans un registre plus intimiste, les décors de l’un des petits salons offrent d’adorables peintures murales dont Vénus est l’héroïne.

La vie intellectuelle et culturelle était très animée dans le Pays de Vaud à l’époque des Lumières. Qu’en était-il à Hauteville, où résidait une famille huguenote cultivée? «Même si ce château possédait une fonction de résidence secondaire, il était un lieu de sociabilité important, surtout au début du XIXe siècle, où sont passés des têtes couronnées et des artistes, comme le jeune Félix Mendelssohn et sa famille», précise Béatrice Lovis.

Pour le brassage des idées nouvelles, Hauteville ne pouvait certes pas se comparer aux salons de la rue de Bourg ni à celui de Coppet. Il s’est toutefois distingué grâce à sa vie théâtrale, une activité chérie par la noblesse de l’époque. La preuve en 1777, quand les Cannac commandèrent de fastueux décors auprès d’un artiste lyonnais pour leur théâtre privé. Ces pièces uniques sont exposées aujourd’hui au Musée national suisse, à Prangins.

Vie familiale agitée

Grâce au fonds de famille conservé aux Archives cantonales vaudoises, Sylvie Moret Petrini nous décrit la vie quotidienne des Grand d’Hauteville, à qui le château a appartenu de 1794 à 2017, sur huit générations. Chargée de cours en Section d’histoire (Faculté des lettres), la chercheuse consacre par exemple quelques pages surprenantes à l’agromania, c’est-à-dire la toquade agronomique qui contamina la noblesse européenne dans les années 1790 à 1840 environ. Les châtelains d’Hauteville, devenus gentlemen farmers, élevèrent des mérinos et des vers à soie.

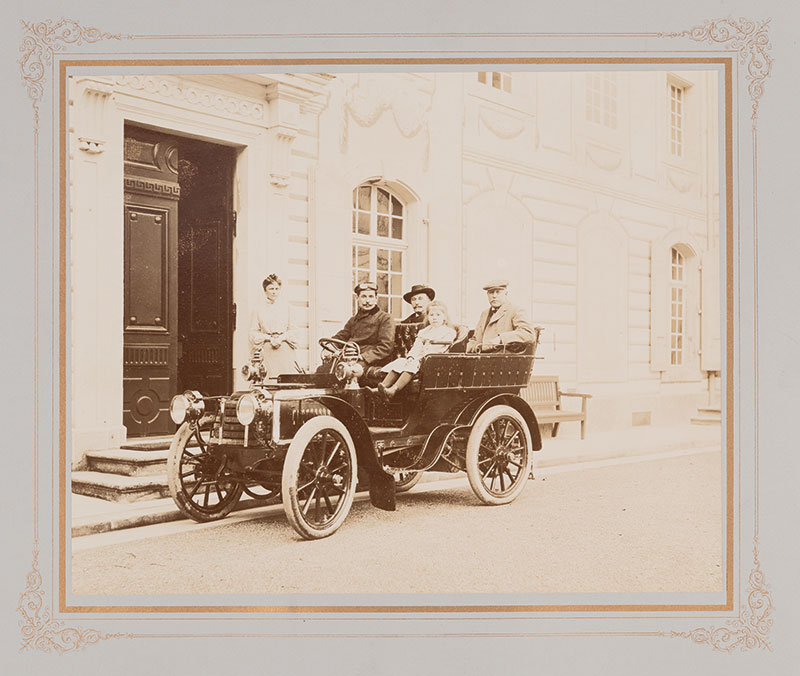

Les affaires de cœur prirent une certaine place. Le divorce de Gonzalve Grand d’Hauteville et d’Ellen Sears, en 1841, fut très médiatisé outre-Atlantique. Le rameau américain de la famille, issu de cette union malheureuse, donna toutefois le jour à Frédéric Grand d’Hauteville (1873-1944). Ce personnage intrigant, au petit air proustien, publia en 1932 un livre sur l’histoire du château et de sa famille. Un encart lui est consacré, signé par l’historien de l’art Dave Lüthi, professeur à la Faculté des lettres. Formé en Angleterre, cet acteur amateur relança les arts de la scène au château, entre 1921 et 1923. Des photographies et des décors de théâtre réalisés sur mesure par un artiste veveysan témoignent de ce revival un peu mélancolique.

Sauvetage in extremis

En mode mineur, l’ouvrage possède une fonction d’avertissement. En 2014 et 2015, la huitième génération des Grand d’Hauteville vendit tout le contenu du château en pièces détachées (meubles, œuvres d’art, etc.): 1300 lots furent ainsi mis aux enchères. Grâce à la mobilisation d’institutions culturelles comme le Musée national suisse, de la section vaudoise de Patrimoine suisse et de quelques privés, des objets et documents d’importance patrimoniale majeure ont pu rejoindre des collections publiques. De nombreux lots leur échappèrent toutefois, à l’exemple de superbes vêtements du XVIIIe siècle.

Pour ne rien arranger, les bâtiments d’Hauteville étaient alors en triste état. Qu’en faire ? Déjà présente à Lausanne, l’université privée américaine Pepperdine cherchait à développer son campus suisse sur un site prestigieux et s’intéressait à Hauteville. Cette haute école a pu concrétiser son projet en convertissant un ensemble architectural exceptionnel, classé Monument historique d’importance nationale en 2019, en un lieu de formation pour étudiants. Cette coûteuse restauration est présentée dans l’ouvrage sous la plume de l’architecte responsable du chantier, Nicolas Delachaux.

Le château, son parc et son très romantique «Temple de l’Amour» ont toujours été chers au cœur des habitants de la région. Dès le milieu du XIXe siècle, le domaine devint un lieu de promenade très couru. Les quelques visites publiques organisées ces dernières années furent prises d’assaut, tant l’intérêt et la curiosité pour Hauteville demeurent grands. Même si le site est aujourd’hui fermé au public, l’ouvrage permet d’en découvrir les coulisses et l’histoire sous de nombreuses perspectives.

Notice sur LabeLettres (Faculté des lettres)