L’élection présidentielle américaine, qui se joue entre Hillary Clinton et Donald Trump, illustre le nouveau débat qui divise les démocraties occidentales. Il oppose ceux qui vivent volontiers dans un monde globalisé et ceux qui voudraient remettre des frontières.

On pensait connaître tout le répertoire du politicien qui promet de fermer les frontières. C’était compter sans Donald Trump, qui a proposé de construire un mur de 1600 kilomètres pour stopper l’immigration clandestine en provenance du Mexique. Le même candidat a suggéré, durant la campagne présidentielle américaine, «l’arrêt total et complet de l’entrée des musulmans» sur le territoire après un attentat terroriste. Enfin, lors d’un voyage en Ecosse, au lendemain du référendum sur le Brexit, Donald Trump a trouvé «fantastique» que les Britanniques reprennent «le contrôle de leur pays». Difficile de faire plus musclé quand on s’est donné pour programme de «rendre l’Amérique aux Américains».

Face à lui, Hillary Clinton est son opposé quasi caricatural. Elle est tout aussi représentative de ces politiciens de carrière, expérimentés, rationnels, ouverts au monde et capables de placer le Kosovo, l’Irak et la Syrie sur un planisphère sans se tromper. C’est l’une de ces figures de l’establishment politique qui évolue dans un monde globalisé, qui en voit les avantages économiques et politiques, bref qui a tout pour rassurer son camp comme pour agacer les nombreux perdants de la mondialisation qui se cherchent un sauveur.

En attendant le 8 novembre, lorsque les électeurs américains arbitreront ce duel des extrêmes, on ne peut s’empêcher de trouver un air de «déjà-vu» à cette campagne électorale. Difficile, vu d’Europe, de suivre les échanges Clinton-Trump sans penser à l’élection présidentielle autrichienne qui s’est jouée, au final, sans les partis classiques, entre un écologiste et le candidat du Parti de la liberté (FPÖ), une formation nationaliste qui veut reprendre le contrôle de l’immigration et des frontières.

Difficile de ne pas penser au référendum à propos du Brexit, où l’on a vu les Britanniques se déchirer jusque dans leurs familles politiques historiques, qu’elles soient de gauche (le Labour) ou de droite (les Conservateurs) sur ces mêmes questions.

Difficile de ne pas penser à la prochaine élection présidentielle française de 2017, où la candidate anti-européenne, Marine Le Pen, pourrait se retrouver au second tour face à un représentant des partis traditionnellement europhiles. Difficile de ne pas penser à la Suisse, où l’UDC a transformé les questions migratoires en arguments électoraux…

Difficile de ne pas penser que cet affrontement entre les adeptes d’un pays ouvert, et ceux qui veulent remettre des frontières, est en passe de se généraliser dans les grandes démocraties occidentales. Et qu’il atteint même les Etats-Unis, pays symbole de l’immigration. Certains observateurs, comme le politologue français Pascal Perrineau, estiment d’ailleurs que le clivage «pays ouvert/pays fermé» est en passe de remplacer le traditionnel clivage «gauche/droite», qui a longtemps constitué la grande ligne de fracture en politique.

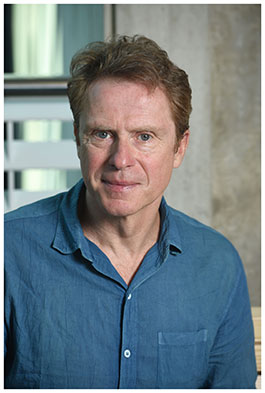

«Il y a des similitudes, c’est vrai, observe Boris Vejdovsky, qui enseigne la littérature et la culture américaines à l’UNIL, et qui a parcouru les Etats-Unis l’été dernier pour suivre l’élection présidentielle. Mais, si les comparaisons sont tentantes et qu’elles fonctionnent dans un certain sens, il ne faut pas oublier qu’il y a des différences importantes entre l’Europe et l’Amérique. Aux Etats-Unis, il n’y a pas vraiment de parti de gauche qui arrive à s’imposer comme une force importante au plan national. Nous avons deux partis, le Républicain et le Démocrate, qui couvrent tout le spectre politique, du Tea Party de la droite ultraconservatrice, jusqu’aux utopistes du Vermont.» C’est donc normal qu’on décèle des fractures idéologiques profondes à l’intérieur de ces deux grands camps qui regroupent des courants politiques forcément très divers.

Société américaine clivée

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la force des passions qui ont été déchaînées chez les Républicains comme chez les Démocrates au sujet de ces questions de fermeture des frontières. «Cette campagne est en train de remodeler le paysage politique: elle pose des questions sur la manière de faire de la politique dans ce pays, et elle nous a fait découvrir une société bien plus clivée qu’on ne pouvait l’imaginer sur des questions sociétales profondes comme l’immigration, l’économie, la sécurité, la place des femmes et de la religion, mais encore le rôle de l’Amérique dans le monde», estime le chercheur de l’UNIL.

Les responsables de cet électrochoc? Deux candidats atypiques dont personne n’avait prévu l’influence. «J’imaginais, comme tous les observateurs, que Bernie Sanders chez les Démocrates et Donald Trump chez les Républicains allaient être utilisés pour lancer des arguments que les candidats officiels ne peuvent pas utiliser. On s’attendait à ce que Donald Trump dise des choses épouvantables sur les Mexicains, les Noirs, les musulmans et les femmes, et à ce que Bernie Sanders explique que l’économie est pourrie, que les patrons sont pourris, qu’il faut abolir tout cela et rendre l’université gratuite. Ce que personne n’avait imaginé, et je dis bien personne, parce que j’ai été relire les commentaires publiés à l’époque, c’est que les électeurs écouteraient ces candidats. Parce que tout le monde a sous-estimé la peur qui monte dans la population.»

La peur? Le sujet «est difficile à aborder, parce qu’il faut dire deux choses à la fois. On ne peut pas juste expliquer que des discours démagogiques, populistes et souvent nauséabonds ont réussi à toucher les électeurs, ce qui est vrai. Il faut dire en même temps que ces électeurs inquiets, qui se recrutent très largement chez les Blancs de la classe moyenne, n’ont pas l’impression que les choses vont mal: les choses vont vraiment mal. Ils perdent leurs emplois, leurs maisons, leur sécurité. Pour la première fois, on voit une génération vivre moins bien que la précédente, et elle peut craindre que ce soit encore plus difficile pour ses enfants. Du coup, ces gens se retrouvent terriblement désabusés et ils ont l’impression que plus personne ne les écoute.»

Pendant longtemps, ces électeurs populaires ont constitué l’électorat de base des Républicains. «Ce parti se targuait de représenter le gars de la rue, le Joe Block, mais ses élus ont abandonné cette classe moyenne pour soutenir les milieux financiers, qui ont amassé les gains de la globalisation. Et c’est cet électorat perdu que Donald Trump essaie de reconquérir. C’est même devenu l’enjeu de la campagne, parce que ces voix peuvent lui permettre de gagner des Etats qui feront basculer l’élection.»

Victimes de la mondialisation

Donald Trump n’est d’ailleurs pas le seul à s’adresser à cet électorat perdu. Dans un style nettement plus policé, le candidat démocrate Bernie Sanders a lui aussi parlé aux victimes de la mondialisation. «Sanders et Trump ne disent pas la même chose, mais tous les deux avancent des arguments qui touchent des gens qui ont perdu leur emploi. Sanders rejoint notamment Trump quand il propose une Amérique plus isolationniste que ne le voudrait l’establishment. Mais il n’a pas parlé du «viol du pays» par les accords commerciaux, comme l’a fait Trump.»

Ce succès des outsiders isolationnistes était tout simplement inimaginable au début de la campagne, quand cette élection présidentielle 2016 s’annonçait comme un nouvel affrontement entre les dynasties Bush et Clinton, avec le match programmé entre Jeb Bush (le frère de George W. et ex-gouverneur de Floride) et Hillary Clinton (la femme de Bill, ex-président populaire). Mais ce scénario a été totalement réécrit par l’irruption tonitruante de Donald Trump, qui a créé des tensions inimaginables au sein de son parti. «On a même vu Paul Ryan, le représentant de la majorité républicaine au sénat, condamner les remarques racistes de Trump, tout en disant qu’il allait voter pour lui», raconte Boris Vejdovsky.

Dans un premier temps, cet embarras républicain a pu «réjouir tous ceux qui votent à gauche, avant qu’ils ne réalisent que ce déchirement au cœur du parti peut changer le pays. Tous les milieux économiques, évangéliques et même médiatiques, comme Fox News, qui roulent habituellement pour les Républicains sont incroyablement divisés à l’interne, et ils ne savent pas comment jouer le coup d’après. On se rend bien compte que cette campagne va changer les lignes, et on se demande comment se fera la recomposition du Parti républicain et du pays dans les mois qui suivront l’élection», note le chercheur de l’UNIL.

Nicole Chuard © UNIL

Interventions systématiques ou repli tactique?

Ce débat sur la place des Etats-Unis dans le monde aura encore des conséquences importantes un peu partout sur la planète, vu le rôle de «gendarme» que joue régulièrement ce pays dans de nombreux conflits à l’étranger. Et là encore, le débat est féroce entre les adeptes du pays ouvert, ou interventionnistes, et ceux qui «veulent ramener les boys à la maison».

En matière «de politique étrangère, les Etats-Unis ont toujours hésité entre deux grandes options», expliquait l’expert en géostratégie Hubert Védrine, au dernier Forum des 100 de L’Hebdo, en mai dernier à l’UNIL. Le premier scénario consiste à «s’assurer de leur propre sécurité en contrôlant le monde entier, avec des bases militaires partout et un budget de la Défense qui, à lui seul, pèse autant que la moitié de tous les budgets de la Défense des pays du monde entier». Le scénario alternatif consiste à penser que l’on «sera mieux protégé en s’isolant davantage, mais pas totalement, puisque l’isolationnisme américain ne peut jamais être complet».

Le géostratège français, qui fut ministre socialiste de Lionel Jospin et de Jacques Chirac, avait inventé le terme d’«hyperpuissance» pour qualifier la politique américaine dans les années 90. Il n’a pas manqué de relever que les Etats-Unis du XXIe siècle sont désormais «challengés» par des concurrents, mêmes s’ils «restent la puissance Numéro 1». Du coup, des divergences très fortes se font entendre à propos de la politique étrangère que doivent mener les Etats-Unis.

«Très curieusement, si vous oubliez un instant sa vulgarité insensée et ses provocations systématiques, vous découvrez dans ce que dit Donald Trump des éléments communs avec ce que dit Barack Obama», a encore observé Hubert Védrine lors de son passage à l’UNIL. Par exemple quand il estime que les Etats-Unis n’ont pas à prendre en charge la sécurité de l’ensemble de leurs alliés qui devraient faire beaucoup plus».

Du coup, cette campagne témoigne d’«oscillations» entre la tentation de l’intervention systématique, traditionnellement plus forte chez les Démocrates, et le repli tactique. «Vers quoi les Etats-Unis vont-ils aller? La ligne Obama ne pourra probablement pas être totalement abandonnée, même si Clinton a des gènes interventionnistes», pronostique le géostratège. Et si Donald Trump gagne? «Là, personne ne le sait, même pas lui-même», répond Boris Vejdovsky.

Les Américains aiment la nouveauté

Pour cruciales qu’elles soient, ces questions géostratégiques ne décideront pas de l’issue de cette élection américaine, qui se jouera probablement sur des arguments moins rationnels, «très profondément inscrits dans la culture américaine, estime le chercheur. Mes amis européens me disent qu’ils ne comprennent pas le phénomène Trump. Ce qu’ils ne voient pas, c’est que ce candidat a l’avantage de l’inexpérience! Hillary Clinton a des caractéristiques qui, pour un Européen, devraient immédiatement faire pencher la balance de son côté. Elle a passé douze années dans le fauteuil du copilote, huit à côté de son président de mari, et quatre autres avec Barack Obama. Elle a eu accès à toutes les arcanes, elle a une expérience du pouvoir qu’aucun candidat américain à la présidence n’a jamais eue avant elle».

Et pourtant, ce qui devrait jouer en sa faveur peut jouer en sa défaveur, parce que les Américains «aiment le nouveau. Ça pourrait être un cliché épouvantable, mais c’est vrai, explique Boris Vejdovsky. Aux Etats-Unis, le concept de nouveauté est aussi une question morale. Nouveau, c’est moralement bien, comme ancien, c’est moralement mal».

A cela s’ajoute un côté «messianique de la politique américaine, ce besoin de trouver un homme providentiel qui est également inscrit profondément dans la culture locale, et qui fait que les électeurs désabusés vont hésiter longtemps entre la personne qui promet de transformer le pays d’un coup de téléphone, en décidant de construire un mur, et la candidate qui donne des garanties pour le bien commun», estime le chercheur.

Cela rend ce scrutin aussi passionnant qu’inquiétant. C’est également ce qui fait que, «quel que soit le résultat de cette élection, elle aura des conséquences très importantes pour la politique américaine, mais aussi pour le reste du monde.»